| Titel: | Erfahrungen an Drahtseil-Transmissionen; vom Ingenieur C. Wasserzieher. |

| Autor: | C. Wasserzieher |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. XLV., S. 181 |

| Download: | XML |

XLV.

Erfahrungen an Drahtseil-Transmissionen;

vom Ingenieur C.

Wasserzieher.

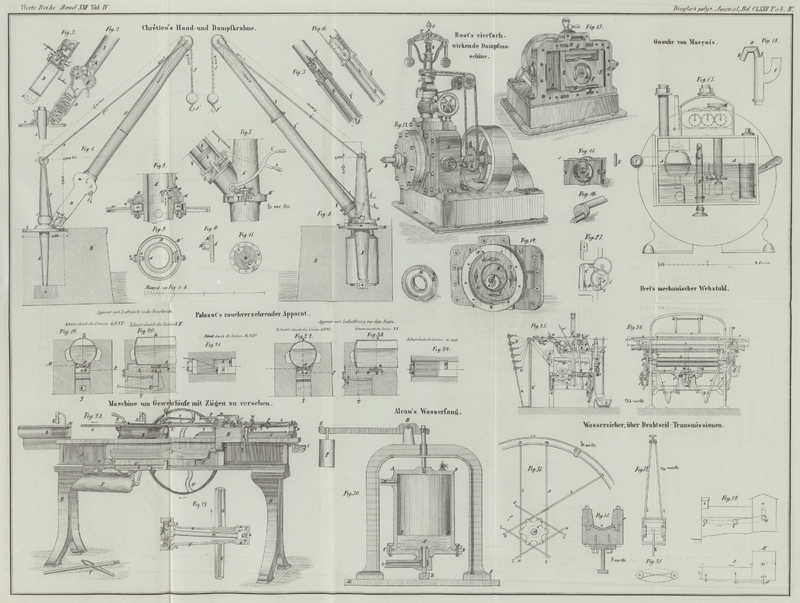

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Wasserzieher, über Drahtseil-Transmissionen.

Beim Wiederaufbau der im November 1858 abgebrannten „neuen

Mühlen“ in Züllchow bei Stettin lag mir Entwurf und Ausführung der

inneren Einrichtung der Mahlmühle ob. In dem 200 Fuß langen Silos-Speicher 8,

Fig. 34,

waren bei b vier Elevatoren von circa 50 Fuß Höhe, ein solcher von circa 18'

Höhe, fünf Kornschnecken von je 160 Fuß Länge, eine Kleischnecke von circa 40 Fuß Länge, ein Fahrstuhl und vier Ventilatoren

und Exhaustoren, ferner bei c ein fester Elevator von

circa 50 Fuß, ein fliegender von circa 60 Fuß Höhe und ein Rüttelsieb zu betreiben. Alle

diese Apparate erforderten etwa 8 Pferdekräfte. Die nächste geeignete Welle für die

Abzweigung dieser Kraft kam bei a in dem Mühlengebäude

M zu liegen. Dieselbe war von b, das etwa 6 Pferdekräfte gebrauchte, circa

60 Fuß, von c, welches etwa 1 Pferdekraft beanspruchte,

220 Fuß entfernt. Vor dem Brande hatten ähnliche Einrichtungen bestanden (die

Entfernung a, b betrug damals etwa 90 Fuß), welche durch

eine circa 220 Fuß lange Welle von 3 1/4–2 3/4'

Durchmesser betrieben wurden. Bei der fortwährend wechselnden Belastung der

Speicherböden lag die Welle niemals richtig, consumirte also viel Kraft und Oel, und

war in der Anlage kostspielig.

Ich schlug deßhalb eine Drahtseilverbindung vor, die ich damals allerdings nur aus

einem Aufsatz in diesem Journal (Bd. CXLVIII S. 177) kannte. Dieselbe wurde indeß

folgendermaßen ausgeführt. Im Inneren der Gebäude durfte sie nicht liegen; ebenso

konnte a mit b nicht direct

verbunden werden; überdieß erschien es sogar vortheilhaft, eine kurze Zwischenwelle

d anzuordnen, welche während des Ganges durch

Verschiebung eines Riemens aus- und eingeschützt werden konnte und eine

elastische Uebertragung vermittelte. Diese Zwischenwelle trug also innerhalb eine

feste und lose Riemscheibe (42'' u. 7'' breit), außerhalb eine Seilscheibe; eine

gleiche erhielt b, daneben noch eine kleinere, gleich

der auf c. a machte 72 Umdrehungen; dieselbe

Geschwindigkeit war für b und c passend. Da Erfahrungen über die Adhäsion von Drahtseilen auf einem

Scheibenbeleg fehlten, so wurde die Größe der Scheiben lediglich nach Gutdünken

bestimmt, mit der Rücksicht, daß die Durchmesser der Scheiben mindestens das

200fache von dem der Seile betrugen. So erhielten denn die größeren Scheiben 8 Fuß,

die kleineren 4 Fuß Durchmesser. Die Seile waren 12 Millim. = 7/16'' und 5 Millim. =

3/16'' dick.Dieselben kosteten bei Martin Stein u. Comp. in Mülhausen im Elsaß per Meter resp. 1 u. 1/2 Franc. Die Transmission d, b probirte ich vor der

Aufstellung in der Maschinenbau-Anstalt „Vulcan“ mit dem

Prony'schen Zaume auf zehn Pferdekräfte und gewann

die Ueberzeugung, daß die Vorrichtung diese Kraft bei der gegebenen

Peripheriegeschwindigkeit übertrug; es fand sich aber gleichzeitig, daß sobald das

Seil nicht genügend straff war, es zu gleiten begann und dann hätten wenige Minuten

genügt um den Gutta-percha-Beleg zu durchfeilen.

Nachdem nun die Transmission an Ort und Stelle in Gang gesetzt war, reckten sich die

Taue wider Erwarten schnell und mußten kürzer gesplißt werden, damit der

Scheibenbeleg nicht litte. Dieß widerholte sich schnell; da nun die Verkürzungen

natürlich immer nur gering waren, so wurden dieselben

Theile des Seils sehr oft hin- und wiedergebogen, die Spliß-Stelle

wurde spröde und brach. Nun mußte ein längeres Stück neu zwischengesplißt werden.

Dieses neue Stück, sowie die Splißstelle reckten sich nun erst recht, kurz, es mußte

oft an einem Tage mehrere Mal gesplißt werden, und höchstens liefen die Seile einmal

4–6 Tage, ohne Störungen zu verursachen. Natürlich war es mir sehr drückend,

daß mein Vorschlag und dessen Ausführung ein solches Resultat hatte.

Ich bemerkte bald, daß die Seile während des Ganges häufig zu schwingen begannen, aus

ihrer ursprünglich durchhängenden in eine gewölbte Lage. Sie schwangen alsdann mit

der Regelmäßigkeit eines Pendels in 1 Minute 50–60 Mal und übten besonders

beim Rückgang stets einen gewaltigen Stoß auf die Scheiben und auf ihr eigenes

Material aus und nahmen so dasselbe weit mehr in Anspruch, als der nöthigen

Seilspannung entsprach. Dieser Umstand erklärte sowohl ihr fortwährendes Necken, als

auch das Sprödewerden des ganzen Seils, welches später zuweilen an beliebigen noch

nie gesplißten Stellen zerbrach. Außerdem fanden bei jeder Schwingung, dann, wenn

das Seil durch die Horizontale gieng, zwei Momente des Erschlaffens statt, während

welcher die Scheiben unter dem Seil glitten und so sich abnutzten.

Ich brachte nun von den Fenstern des Speichers aus versuchsweise horizontale

Latten-Enden an, so daß sich das Seil stieß, sobald es nach oben zu schwingen

begann. Dadurch wurde dieses Bestreben sofort zerstört und die Taue liefen ziemlich

ruhig. Indeß schwangen sie noch zuweilen seitwärts, so daß ich an einige Latten noch

lothrechte Enden annageln mußte.

Da ich demnächst nach Vollendung der Mühlen-Einrichtungen die Fabrik verließ,

hatte ich nicht mehr Gelegenheit, diese sehr primitiven Vorrichtungen durch

passendere zu ersetzen; auch konnten diese allein die Transmission bei weitem noch

nicht vollkommen machen. Die Hauptsache wäre gewesen, einen Mangel in der Anlage zu

beseitigen, dadurch daß die Welle d sammt ihren Scheiben

verschieblich gemacht wäre in horizontaler Richtung oder vielmehr nach einer

Kreislinie mit ad um a; analog die Welle c. Oder es mußten die oberen,

also losen Seilenden je eine in verticaler Richtung verstellbare Spannrolle

erhalten. Jedenfalls mußte Sorge getragen werden, daß bis zu einer gewissen Grenze

das Seil durch seine Ausdehnung nicht auch schlaff wurde.

Dann wäre der Scheibenbeleg länger brauchbar geblieben, da jedes Gleiten durch die

constante Spannung verhütet wäre; dann hätte man erst nachzusplissen brauchen, wenn

die Spannrollen oder die verschieblichen Lager die Grenzen ihres Weges erreicht

gehabt hätten. Hätte man ferner das Schwingen unmöglich gemacht, so wäre die

Transmission so vollkommen wie irgend ein Riemscheibenbetrieb oder eine

Wellenverbindung gewesen, jedenfalls aber billiger als beide.

Von alledem ist leider nichts geschehen; die Mühle brannte 1861 abermals ab; man hat

den Seilbetrieb von a nach b

weggeworfen und durch Wellen und Räderverbindungen ersetzt, den Betrieb von 160 Fuß

hat man unverändert beibehalten.

Diese Thatsache darf Niemanden von der Anlage von Drahtseilverbindungen abschrecken.

Mit Berücksichtigung der vorstehenden Bemerkungen kann man dieselben jedenfalls zu

guten und billig zu erhaltenden Uebertragungsmitteln machen, welche auf große

Entfernungen hin wenig Kraft und Schmiere absorbiren.

Die Construction der achtfüßigen Scheiben zeigen Fig. 31, 32 und 33. Die Nabe und der

dreitheilige Rand sind Gußeisen, verbunden durch ein schmiedeeisernes Spannwerk aus

1/2 Zoll starken Stäben, welche an einem Ende 5/8 Zoll Gewinde mit Muttern und

Splinten, am anderen Ende einseitige Köpfe haben. Die mit 2 bezeichneten Stäbe

stehen doppelt und bilden mit der Nabe als Grundlinie ein gleichseitiges Dreieck,

auf dessen Spitze der Kranz ruht. Die Stäbe x stehen

einzeln, x und z wirken

einander entgegen und erhalten so Nabe und Kranz in sehr fester gegenseitiger

Stellung, sowohl im radialen als im seitlichen Sinne.

Nimmt man d als treibende Welle an und die Drehung nach

der Richtung des Pfeils;

ferner, daß die Spannung in dem einen der Stäbe z durch die Gegenspannung des zugehörigen Stabes x und durch die Spannung des Drahtseils so beansprucht

wird, daß der erstere für die Uebertragung der Kraft nichts mehr leisten kann, so

bleiben noch sechs Stäbe z für diesen Zweck übrig. Da

ihre normale Entfernung vom Mittelpunkt 1/8 des Scheibenhalbmessers beträgt, so hat

jeder Stab 8/6 von dem an der Peripherie auszuübenden Drucke zu leisten. Dieser

Druck ist gleich 8 × 510 : (72 . 8 . 3,14)/60 = 135 Pfund.

Jeder Stab hat also etwa 180 Pfund auszuhalten, das macht per Quadratzoll circa 900 Pfund, d.h. ein

Minimum ihrer Festigkeit gelangt für die Transmission zur Verwendung. Natürlich

können sie aus praktischen Rücksichten nicht noch schwächer gemacht werden.

Der Beleg besteht aus einem Holzrand, von Birkenplanken gefertigt, welcher mit

Holzschrauben auf den gußeisernen Rand festgeschraubt ist; derselbe hat in der Mitte

eine Vertiefung für das Gutta-percha-Band o, das durch die aufgeschraubten hölzernen Segmente r, welche gleichzeitig die nöthigen Scheibenränder bilden, festgehalten

wird. Der Holzrand wurde nach der Montage der Räder auf denselben abgedreht. Daß er

gut rund läuft, ist sehr wichtig; eine etwa schlagende Scheibe würde das Tau recken

und zum Schwingen veranlassen. Die einzelnen Segmente r

wurden mit Anwendung kleiner geschweifter Grundsägen und Grundhobel, die ich für

diesen Zweck noch anfertigen ließ, sehr leicht hergestellt. Den

Gutta-percha-Beleg erhielt ich als flaches Band. Ich erwärmte es

stückweis in Wasser von nicht über 70° C. und preßte es zwischen zwei

entsprechenden Holzschienen von circa 2' Länge mittelst

Schraubzwingen, wobei es die nöthige Form sehr schön und scharf annahm. Schließlich

wurde es stramm um die Scheibe gelegt, beide Enden schräg geschnitten und

zusammengeschweißt.

Langenberg, im März 1864.

Tafeln