| Titel: | Die Hand- und Dampfkrahne von J. Chrétien, Ingenieur in Paris. |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. XLVIII., S. 190 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Die Hand- und Dampfkrahne von J. Chrétien, Ingenieur in

Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1864, S.

13.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

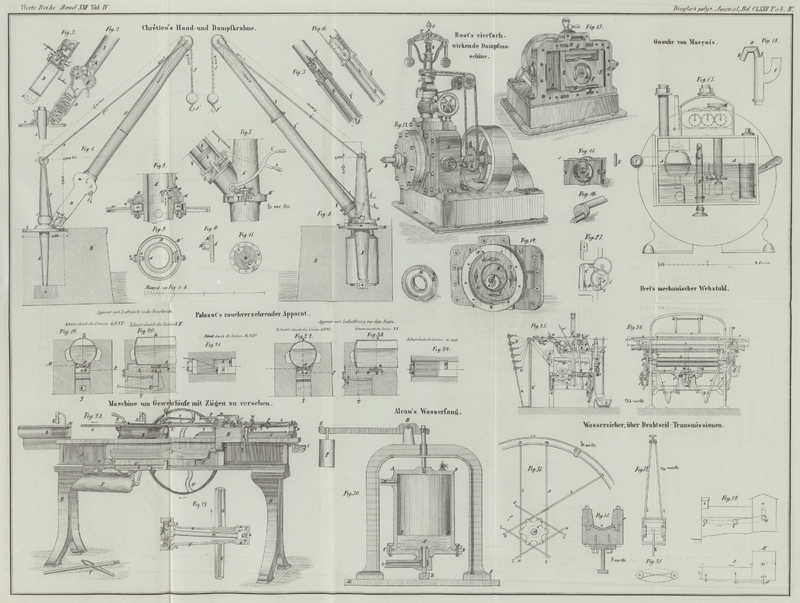

Chrétien's Hand- und Dampfkrahne.

Hr. Chrétien hat bei der Construction seiner Krahne

folgende Bedingungen zu erfüllen gesucht:

1) Möglichste Einfachheit der Maschine in ihrer Gesammtheit, wie auch eines jeden

ihrer Bestandtheile insbesondere. Diese Bedingung kann nur durch solche Anordnungen

erfüllt werden, welche für eine gegebene Last die Widerstände, welche die einzelnen

Theile auszuhalten haben, auf ein Minimum zu reduciren gestatten.

2) Möglichst geringer Anschaffungspreis, eine Bedingung, die hauptsächlich von der

einfachen Construction der Maschine abhängt.

3) Leichtigkeit und Schnelligkeit der Handhabung. Dieses Erforderniß läßt sich um so

besser erreichen, je directer die Triebkraft auf die zu hebende Last wirkt, weßhalb

man die Maschine aus möglichst wenigen Organen zusammensetzen muß.

4) Sicherheit. Eine der häufigsten Ursachen zu einem Abreißen der Ketten, Abbrechen

der Krahnsäule oder anderer Theile liegt ohne Zweifel in den heftigen Stößen und

Erschütterungen, welche durch die Wirkungsweise der gewöhnlich angewendeten

Zahnräderwerke entstehen. Solche nachtheilige Stöße etc. finden namentlich bei den

Dampfkrahnen statt und deren Stärke wird durch die hin- und hergehende

Bewegung des Kolbens noch vermehrt, so daß die ganze Maschine in eine schwingende

Bewegung geräth, die ihrer Dauerhaftigkeit sehr nachtheilig ist.

Ebenso ist das Ein- und Ausrücken der Kuppelungen häufig die Veranlassung zu

Unfällen in Folge des Stoßes, welcher bei dem raschen Eingriff der Räder stattfindet

und der geringste von diesen Unfällen ist der Bruch der Zahnräder.

Eine andere Ursache zu Brüchen ist in der Anwendung der Bremse zu suchen. Wenn man

nämlich bei dem Niederlassen einer Last dieselbe anhalten oder ihre Geschwindigkeit

verlangsamen will, so geschieht es nicht selten, daß der Arbeiter die Bremse etwas

zu heftig anzieht und dadurch einen Stoß veranlaßt, in Folge dessen entweder die

Bremse selbst oder die Zahnräder oder sogar die Krahnsäule zerbrechen.

Es ist daher rathsam, soviel als möglich die Anwendung von Zahnrädern bei der Bremse

und den Kuppelungen zu vermeiden.

5) Möglichst geringe Betriebskraft. Um eine gegebene Last mit möglichst geringer

Betriebskraft zu heben, muß man die Arbeit, welche auf den Betrieb der die Bewegung

fortpflanzenden Theile zu verwenden ist, auf das möglich geringste Maaß beschränken,

es muß daher die Zahl der Organe möglichst klein seyn und es müssen die Pressungen

unter denen sie arbeiten, möglichst vermindert werden.

An Chrétien's Krahnen nimmt man denn auch in der

That wahr, daß den vorstehenden Bedingungen gemäß die Bremse sowie die Kuppelungen

überall weggelassen sind. Die Zahnräder sind nur bei den Handkrahnen wegen der

Vortheile beibehalten, welche ihre Anwendung für Geschwindigkeitsveränderungen

bietet; auch sind dieselben zur Bewegung der Winden so angebracht, daß durch sie die

Nutzleistung des Krahns möglichst wenig geschmälert wird, und sie besitzen, da sie

aus cementirtem und gehärtetem Schmiedeeisen hergestellt sind, eine beträchtliche

Stärke und bieten die nöthige Sicherheit, welche bei den gußeisernen Zahnrädern

nicht vorhanden ist. Durch die bedeutende Vereinfachung der ganzen Maschine ist es

dem Erfinder auch gelungen, den Preis seiner Krahne sehr niedrig zu stellen.

Handkrahne, Fig. 1–3.

Von den verschiedenen Anwendungen der Chrétien'schen Handkrahne führen wir die beiden einfachsten an. Bei der

einen Art findet die Einwirkung direct auf die Kette mit dem Haken statt, welche wie

bei den Winden durch ein Getriebe bewegt wird, das seine Umdrehung von einigen

Zahnrädern erhält. Bei der zweiten Art erhält die Kette ihren Antrieb entweder

mittelst einer gezahnten Windestange, an welche sie direct befestigt ist, oder durch

eine Verbindung von Rollen, um den Weg der Kette zu vergrößern.

Bei beiden Arten sind die Organe zur Bewegung vollständig in den Schnabel oder in die

Säule des Krahnes eingeschlossen und auf diese Weise gegen äußere Störung und

Abnutzung geschützt; auch hält die Schmiere länger an.

Fig. 1 ist die

Seitenansicht eines Krahnes nach der ersteren Anordnung;

Fig. 2 ist ein

Verticaldurchschnitt durch den Fuß seines Schnabels;

Fig. 3 ist ein

auf dem vorhergehenden senkrecht stehender Durchschnitt, welcher die Anordnung der

im Inneren des Schnabels enthaltenen Zahnräder zeigt.

Die feste Krahnsäule A ruht mit ihrem unteren Ende a und dem starken gußeisernen Ring b auf dem Mauerwerk B. Der

Krahnschnabel F ist um die feste Säule A drehbar; zu diesem Zwecke stecken oben und unten auf

der Säule A die beweglichen Muffe c; und c', und am unteren Ende des Schnabels

F befindet sich eine starke conische Frictionsrolle

d, welche auf dem gußeisernen Ring d sich drehen kann, der zu diesem Zwecke eine conisch

abgedrehte Verstärkung erhält. Zwei schmiedeeiserne Spannstangen C verbinden den Fuß des Schnabels und den unteren Muff

c' mit dem oberen Muffe c; zwei andere Spannstangen C' stellen die

Verbindung des Schnabelkopfes mit dem oberen Muffe c

her.

Der Fuß des Schnabels, welcher durch ein Scharnier an dem Muffe c' befestigt ist und mittelst der Frictionsrolle d wie gesagt auf dem Ring b

ruht, besteht aus einer gußeisernen Kammer D, welche den

eigentlichen aus Blech angefertigten Schnabel F

aufnimmt; in dieser Kammer findet mittelst des Getriebes e das Auf- und Abwinden der Kette f

statt, die sich auf dem Boden ansammelt. Wie man aus Fig. 2 ersieht, ist diese

Bewegung eine sehr einfache und wird nur durch zwei kleine Getriebe und zwei Räder

g und g' nebst zwei

Spurscheiben hervorgebracht, von denen die obere h die

Kette nach dem Kopfe des Schnabels, die andere h' aber

dieselbe in das Innere der Kammer leitet, wodurch ein regelmäßiges Auf- und

Abziehen der Kette gesichert und eine Verwirrung derselben vermieden wird.

Bei der angenommenen Einrichtung können auch, indem man die Wellenenden i und i' der Getriebe (Fig. 1 und 3) nach außen

durchgehen läßt, Kurbeln j und j' an denselben angebracht und dadurch zwei, drei oder vier verschiedene

Geschwindigkeiten hervorgebracht werden, ohne hierzu einer Ein- und

Ausrückvorrichtung zu bedürfen.

Diese Krahne empfehlen sich daher, wie gesagt, durch ihre große Einfachheit und

können aus demselben Grunde zu einem sehr niedrigen Preise hergestellt werden.

Dampfkrahne, Fig. 4 bis 11.

Wenn man diese neuen Arten von Krahnen mit den bisher im Gebrauch befindlichen

vergleicht, so nimmt man auch bei ihnen, wie wir schon oben gesagt haben, auf den

ersten Blick die große Verschiedenheit in der Zahl und Einfachheit der Organe wahr.

Diese Apparate haben außer den drei unentbehrlichen Stücken, nämlich der Krahnsäule

A', dem Schnabel F und

den Spannstangen C', nur einen Dampfcylinder F', bei welchem die Steuerung unmittelbar durch einen

Handhebel stattfindet und dessen Kolben entweder direct auf die Kette mit den Haken,

oder auf eine Verbindung von Rollen einwirkt, um den Weg der Kette zu

vergrößern.

Bei den bisherigen Krahnsystemen findet man dagegen fast immer zwei vollständige mit

einander verbundene Dampfmaschinen mit ihren Nebentheilen. Der Dampfdruck wird

hierbei durch eine mehr oder minder große Zahl von Zahnrädern auf eine Trommel

übertragen, auf welche sich die Kette aufwickelt.

Die neuen Dampfkrahne sind, wie bereits erwähnt, dadurch so vereinfacht worden, daß

man entweder die Krahnsäule oder einen Theil des Schnabels als Dampfcylinder

benutzte, so daß auch bei ihnen meistens nur die drei unentbehrlichen Organe:

Krahnsäule, Schnabel und Spannstangen vorhanden sind.

So sieht man bei dem abgebildeten Apparate, daß der Dampfcylinder F' durch den unteren, etwas über die halbe Länge

betragenden Theil des Schnabels gebildet wird. Der Dampf tritt durch die Pfanne a' der Säule A' ein und

dringt durch den Dampfschieber e unter den Kolben E (Fig. 7). Der Schieber ist

sehr einfach construirt, er besteht nämlich in einem kleinen Metallwürfel, der mit

seinen Seiten auf zwei Messingplatten, und oben und unten in niedrigen Nuthen über

die Flächen des Kastens G gleitet, welcher an seinen

beiden Enden offen ist, um den Schieber einführen zu können (Fig. 11). Dieser Kasten

bildet den Boden des

Cylinders und ist zu diesem Zwecke mit zwei Canälen i

und i' versehen, durch deren einen der Dampf eintritt

und durch deren anderen derselbe wieder austritt, sobald der Schieber letzteren

geöffnet hat.

Der Schieber wird mit der Hand durch den Hebel L bewegt

und mit dem Kolben steigt auch die Rolle k (Fig. 5 und 6) auf, welche

an die beiden Spannstangen K befestigt ist, die durch

zwei Führungen hindurchgehen, welche den Deckel des Cylinders bilden und die

Leitrolle k' aufnehmen. Durch diese Einrichtung befindet

sich die Kette f mit ihren beiden Enden auf einem

Flaschenzuge und der Haken f' legt einen doppelt so

großen Weg mit doppelt so großer Geschwindigkeit als der Kolben zurück. Sobald

letzterer nach oben das Ende seines Hubes erreicht hat, drückt er auf die Stange l, welche bei ihrem Aufsteigen den Dampfschieber in

Bewegung setzt, die Oeffnung für den Eintritt des Dampfes verschließt, dagegen bei

ihrem weiteren Aufsteigen jene für den Austritt desselben öffnet.

Die Drehung des Krahnes in horizontaler Richtung erfolgt durch den Druck des Dampfes

in dem ringförmigen Cylinder M, welcher über den

Frictionsrollen m (Fig. 7, 8 und 9) liegt. Dieser Cylinder

wird durch einen in dem Umfang der Säule eingedrehten Falz gebildet, der außen durch

einen zweitheiligen Bundring M' geschlossen ist. Die

beiden Theile des Bundringes sind dicht auf die Ränder des Falzes aufgepaßt (Fig. 10) und

durch ein Oehr n mit der gußeisernen Fundamentplatte m verbunden. Ein Prisma n',

welches die Canäle für die Dampfvertheilung enthält, dient als Kolben. Ein zweites

Prisma o hingegen ist am Bundring befestigt (Fig. 9) und

kann sich daher nicht drehen. Je nachdem nun der Dampf in den einen oder anderen der

von den beiden Prismen n' und o gebildeten Räume eingelassen wird, dreht sich das Prisma nach der einen

oder anderen Richtung. Zur Vertheilung des Dampfes dient der mittelst des Hebels L' bewegte Schieber o' in

der Schieberkammer p, in welche der Dampf aus dem

Inneren der Säule durch das Rohr p' eingeführt wird. Am

unteren Ende des Hebels L' befindet sich eine

Frictionsrolle q, welche gegen einen Widerhalt angelegt

wird, wenn die Drehung beendet werden soll.

Chrétien hat endlich noch eine Krahnconstruction

angegeben, bei welcher der Dampfcylinder im Dampfkessel liegt. Dadurch werden nicht

nur die Dampfverluste durch Kondensation im Cylinder und in den Leitungsröhren

vermieden, sondern der Dampf wird sogar noch überhitzt, wenn er im Cylinder

arbeitet.

Tafeln