| Titel: | Mechanischer Webstuhl von A. Frey, Fabrikant in New-York. |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. XLIX., S. 194 |

| Download: | XML |

XLIX.

Mechanischer Webstuhl von A. Frey, Fabrikant in

New-York.

Aus

Armengaud's Génie

industriel, Januar 1864, S. 36.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

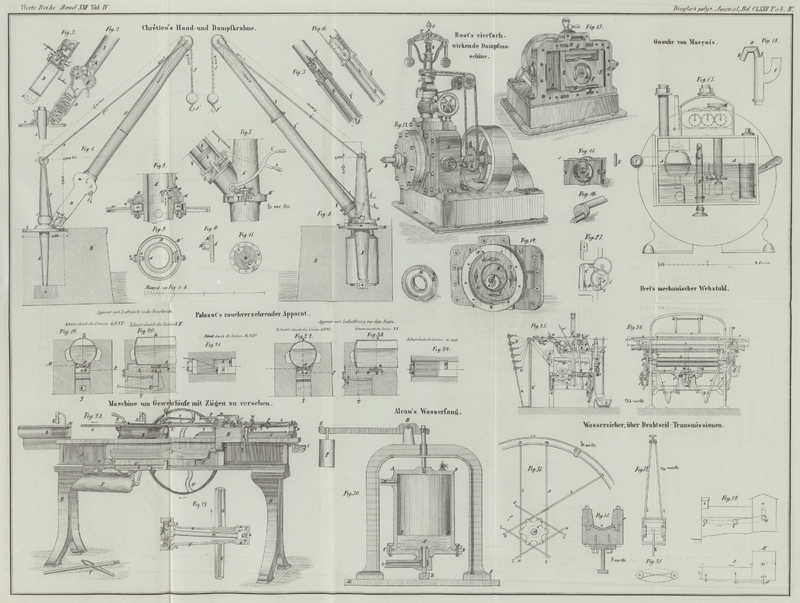

Frey's mechanischer Webstuhl.

Hr. Alexander Frey in New-York ließ sich am 28. Februar 1863 für Frankreich

Verbesserungen an den Webstühlen patentiren, welche im Wesentlichen in der

Anbringung eines Spulengestelles, Fadenführers und einer Schlichtvorrichtung

bestehen, so daß die Kettenfäden direct von den Spulen auf den Webstuhl gehen und

ein gerissener Faden leicht wieder angeknüpft werden kann.

Fig. 25 ist

ein Längendurchschnitt durch die Mitte des patentirten Webstuhles;

Fig. 26 ist

die vordere Ansicht desselben;

Fig. 27 ist

eine Detailansicht der Lade und des Mechanismus für die Umdrehung der Walzen an der

vorderen Seite des Webstuhles.

Das gußeiserne Gestell A umschließt die Theile welche den

eigentlichen Webstuhl bilden und hinter ihm ist eine Metallplatte a angebracht, die mit einer unbestimmten Anzahl von

Löchern zur Aufnahme der Spulen versehen und etwas geneigt ist. Die Löcher sind

gleichmäßig von einander entfernt und die Spulen stehen senkrecht auf der Ebene der

Platte. Jeder Faden geht von der Spule weg um einen Haken an den Stangen a¹ die mit der Platte a fest verbunden sind; es sind also so viel Stangen vorhanden wie

Löcherreihen und so viel Häkchen als Spulen. Da die Häkchen genau in den Achsen der

Spulen überliegen, so geht das Abwickeln sehr leicht und regelmäßig vor sich. Von

den Haken gehen die Fäden durch eine Oeffnung der Leitplatte b, die auf dem Träger b¹ sitzt und

mehrere Reihen von Löchern oder einen Kamm erhalten kann. So werden die Fäden

auseinander gehalten und können, wenn sie etwa abreißen, leicht und schnell wieder

angeknüpft werden; von hier gehen sie nach den Walzen d,

die mit Kautschuk, Leder oder einem ähnlichen Stoffe überzogen sind, und von deren

unteren nach dem Schlichtapparat. Letzterer besteht aus zwei Einführwalzen v der Schlichtwalze v¹, die sich im Troge v² bewegt und

zwei rotirenden Bürsten v³. Treten die Fäden aus

dem Apparat aus, so entnehmen die Bürsten von ihnen die überflüssige Schlichte und

der Ventilator x trocknet sie.

Von dem Geschirre aus geht das fertige Gewebe nach dem Brustbaume und der gewebte Stoff wird von

den Wickelwalzen g, g nach dem Behälter h geleitet. Die Walzen g

sind von gleicher Construction wie die Walzen d; die

obere Walze eines jeden Paares liegt in festen Lagern und wird durch die Räder c mittelst der Ketten c¹ in Bewegung gesetzt; die unteren Walzen liegen auf Trägern und diese

wieder auf den am Gestelle A befestigten Lagern i, die mit Schrauben versehen sind, um die Walzen

einander beliebig nähern zu können.

Damit die Walzen eine der Production entsprechende Oberflächengeschwindigkeit

annehmen, erhalten dieselben nach jedem Ladenschlag von der Ladenschwinge q' aus (Fig. 27) eine Drehung. Zu

diesem Zwecke wirkt die Ladenschwinge q' durch eine

Stange f auf den Hebel f'

eines Sperrkegels j, welcher in die Zähne eines

Sperrrades j' eingreift. Das letztere ist durch

Rädervorgelege mit der oberen Walze des Walzenpaares g

verbunden.

Die Hauptwelle l des Webstuhles überträgt die Bewegung,

die sie von irgend einer Kraftquelle erhält, durch die Excentrics m auf die Tritte n und das

wie gewöhnlich aufgehängte Geschirr. Die Lade q mit den

Schwingen g¹ wird von Daumen oder Krummzapfen an

der Welle r bewegt; die Wellen r und s stehen mit einander durch Stirnräder

r¹ in Verbindung; und erstere wird durch den

Riemen r³ mit den festen und losen Scheiben r² in Bewegung gesetzt. Die Lade ist wie

gewöhnlich mit einem Riete versehen und das Schiffchen wird aus den Schützenkästen

s mittelst der Peitschen s¹ getrieben, auf welche die Arme S der

Welle l wirken, indem diese bei Umdrehung der Welle mit

den Excentrics s³ in Berührung kommen, die auf

der oscillirenden Welle s² sitzen. Letztere ist

durch die Arme k und die Gelenkstangen k¹ mit der Peitsche verbunden. Der Schütze trifft

auf seinem Laufe von einem Schützenkasten zum andern auf den Bolzen m', auf den die Feder n¹ drückt und der gegen den mit der Welle p

fest verbundenen krummen Arm o¹ wirkt. Die Welle

p liegt in Trägern unter der Lade und trägt den

Daumen p¹. Trifft der Schütze nicht in einen der

Schützenkästen, so treibt der Daumen p¹ das

Gleitstück t gegen die Stange t¹, welche die Auslösgabel trägt, wobei die Gabel u den Riemen von der festen auf die lose Scheibe zieht

und der Stuhl still steht. Geht der Schütze regelmäßig in die Kästen, so werden die

Bolzen abwechselnd zurückgestoßen, die Welle p oscillirt

und p¹ treibt das Gleitstück zurück, so daß es

nicht auf die Gabel wirken kann.

Die Länge des Stoffes, der vom Stuhle kommt, wird von dem Schraubenrade y gemessen, in das eine Schraube ohne Ende n¹, die auf der Welle von g sitzt,

eingreift; das Rad y trägt einen Zeiger y¹, welcher genau die Länge des Stoffes angibt,

der durch die Walzen durchgeht.

Tafeln