| Titel: | Die Voß'sche Rotations-Dampfmaschine in Bezug auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit; von Dr. Robert Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. LIX., S. 241 |

| Download: | XML |

LIX.

Die Voß'sche

Rotations-Dampfmaschine in Bezug auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit;

von Dr. Robert Schmidt,

Civilingenieur in Berlin.

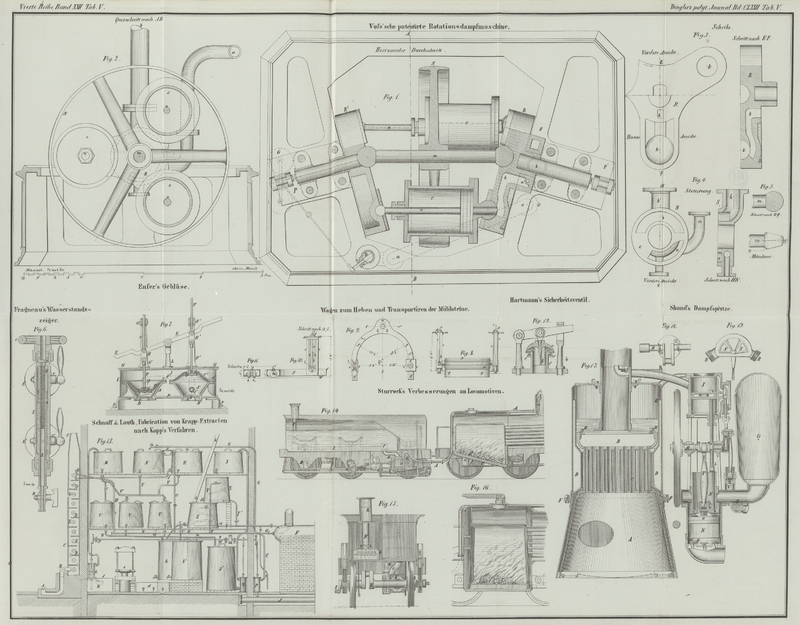

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Schmidt, über die Voß'sche Rotations-Dampfmaschine in Bezug

auf ihre Construction und Leistungsfähigkeit.

1. Die Construction.

Die in Rede stehende Maschine, welche von dem Ingenieur Hrn. W. H. Chr. Voß in Berlin construirt und demselben in allen Staaten

patentirt wurde, unterscheidet sich in Betreff ihrer Construction von den

gewöhnlichen Dampfmaschinen:

1) durch die Verminderung der Bewegungsmechanismen, wodurch in directester Weise eine

rotirende Bewegung erzeugt, sowie die Reibung vermindert wird;

2) durch die Beseitigung aller Stopfbüchsen, wodurch ebenfalls die Reibung vermindert

und somit der Betrieb erleichtert wird.

Die speciellere Construction derselben wird aus dem Nachfolgenden hervorgehen:

Zwei verticale Scheiben R und R', Fig.

1, 2

und 3 auf Tab.

V, sind in ihren Mitten auf horizontalen, in Lagern ruhenden Wellen auf gekeilt, und

schneiden sich die Ebenen dieser Scheiben verlängert unter einem gewissen Winkel. In

der Scheibe R sind radial drei Canäle k, k, k eingegossen, von denen jeder mit einem

Dampfcylinder C correspondirt. Die Verbindung zwischen

Cylinder und Scheibe ist einfach durch ein durchbohrtes Kugelscharnier

hergestellt.

In jedem der Cylinder bewegt sich ein Kolben n, welcher

ebenfalls mittelst Kugelscharniers mit der anderen, nicht mit Canälen versehenen

Scheibe R' in entsprechender Richtung verbunden ist, und

zwar in der Weise, daß die Achsen der Cylinder und Kolben horizontal mit einander

parallel laufen, wie das aus Fig. 1 ersichtlich ist.

Die Verbindungslinien der Kugelmittelpunkte beschreiben auf jeder Scheibe ein

reguläres Dreieck. Zu bemerken ist hier noch, daß die Anzahl der Cylinder sich

darnach richten wird, ob

die Maschine einen mehr oder weniger gleichmäßigen Gang haben soll. In der Scheibe

R münden nach dem Mittelpunkte zu die drei Canäle

k, k, k. Fig. 3 zeigt die vordere

und hintere Ansicht der Scheibe R. Sämmtliche Vierecke

k liegen in einer ebenen Fläche, gegen welche das

eigenthümlich geformte Stück S dampfdicht aufgeschliffen

ist. Seine Construction ist aus Fig. 4 und Fig. 1 zu ersehen, und in

folgender Weise ausgeführt. S ist ein, von einer Seite

geschlossener Hohlcylinder von geringer Höhe, welcher durch Stege in die drei

Kammern a, e und b

eingetheilt ist. Die Kammer a ist mit dem

Dampfeinströmungsrohre a, die Kammer b dagegen mit dem Dampfausströmungsrohre b verbunden. In diesen Hohlcylinder ist ein anderer

kleiner Cylinder eingegossen, durch welchen die Nabe der canalisirten Scheibe R geführt wird. Die vordere Fläche von S und die hintere Fläche der Scheibe R sind demnächst aufeinander geschliffen, und kann sich

also die Scheibe R um den festgelagerten Körper S drehen. Bei jeder beliebigen Stellung der Scheibe R wird ein Canal vor der Kammer a, des Schiebers liegen. Wird nun das Dampfabsperrventil D, welches in dem horizontalen Durchschnitt der

Maschine, Fig.

1, ersichtlich ist, geöffnet, so strömt der Dampf durch das Rohr a in die Kammer a des

Körpers S und von hier durch den, vor derselben

liegenden Canal k und das durchbohrte Kugelscharnier in

den Cylinder C, woselbst er sowohl gegen den Kolben n, als auch gegen den Boden des Cylinders einen Druck

ausübt. Durch diesen Druck wird eine Drehung beider Scheiben veranlaßt, wodurch ein

folgender Canal der Scheibe R vor die Kammer a geführt, somit eine weitere Drehung der Scheiben

bewirkt, und auf diese Weise eine permanente direct rotirende Bewegung

hervorgebracht wird. Bei der Drehung der Scheiben R und

R' verläßt jeder der Canäle die Kammer a, nachdem er einen Winkel von 120° durchlaufen

hat und gelangt vor die Expansionsfläche e, also in dem

Augenblick, in welchem der Kolben 2/3 seines Weges zurückgelegt hat. Das Ein-

und Ausströmen des, in den betreffenden Cylindern befindlichen Dampfes wird dadurch

verhindert, daß die Expansionsfläche e vollständig von

der Ein- und Ausströmungskammer a und b getrennt ist, und ist der Dampf deßhalb gezwungen

durch Expansion fortzuarbeiten und den Kolben um das letzte Drittheil seines Weges

weiter zu treiben. Es ist einleuchtend, daß die Größe der Expansion ganz von der

Größe der Expansionsfläche abhängig ist, also der Maschine jeder beliebige

Expansionsgrad ohne jeden sonstigen Bewegungsmechanismus verliehen werden kann. In

unserem Falle findet die Expansion bei 2/3 des Hubes statt. Durch den Druck der

Scheibe R gegen den Körper S, und der Scheibe R

gegen das Lager der

einen Welle, würde eine bedeutende Reibung hervorgebracht werden, und wird deßhalb

dieselbe in den Gegenspitzen P und P' aufgefangen, und daher die Reibung auf ein Minimum

reducirt. Die Uebertragung der Arbeit einer Scheibe auf die andere erfolgt einfach

durch einen Mitnehmer m, der in den

Scheibenmittelpunkten angebracht ist. Die Riemenscheibe ist auf der Mitnehmerwelle

m aufgesetzt, und wird von da aus die Arbeit weiter

übertragen.

Da die Maschine, wie aus der Beschreibung hervorgeht, einen verhältnißmäßig kleinen

Raum einnimmt (eine 50pferdige Maschine würde beispielsweise eine Länge von 10 Fuß,

eine Breite von 5 Fuß und eine Höhe von 3 1/2 Fuß beanspruchen), bei verhältnißmäßig

kleinem Gewicht einen sehr gleichförmigen Gang hat und besonders auch bei ihrer

Einfachheit wenig Reparaturen erwarten läßt, so möchte sie sich für alle Zwecke, wo

Dampfkraft in mechanische Arbeit umgesetzt werden soll, gleich gut eignen.

Gegenwärtig ist Hr. Voß damit beschäftigt, seine

Erfindung im weitesten Sinne für stationäre Maschinen zur

Anwendung zu bringen, resp. die Ausführung solcher Maschinen in allen Staaten zu

bewerkstelligen.

2. Die Leistungsfähigkeit.

Es könnte auf den ersten Blick erscheinen, daß, veranlaßt durch die mehrseitige

Zerlegung der Kräfte, die Leistungsfähigkeit der Voß'schen Maschine sich nicht nach Art der gewöhnlichen Maschinen bemessen

ließe, bei welchen sich dieselbe durch den Druck auf den Kolben, multiplicirt mit

dem Weg desselben, ergibt; daß dem jedoch so ist, daß also die

Leistung des Dampfes im Cylinder vollständig auf die Scheiben (R und R') übertragen wird,

wollen wir hier zunächst durch Rechnung zeigen.

Es stellen AB und CD, Holzsch. 1, die horizontale Projection der beiden arbeitenden Scheiben

vor; die verlängerten horizontalen Durchmesser derselben schneiden sich in dem

Punkte w und bilden hier den Winkel α; die Linie wa

stehe normal auf AC, halbire also den Winkel α.

Für den Augenblick der Betrachtung befinde sich die Achse eines Kolbens in der Linie

bb', und bc =

K stelle den Druck auf die Kolbenfläche dar. Wird

dieser Druck zerlegt in einen solchen normal auf die Scheibe AB und in den horizontalen bf, so ist die Größe des letzteren:

K . sin.

α/2 (1)

Für die Umdrehung der Scheibe AB ist dieser Component in verschiedenen Lagen des Cylinders auch

verschieden wirksam; befindet er sich z.B. im horizontalen Durchmesser der Scheibe,

so wird seine Umdrehungskraft = 0; befindet er sich dagegen im verticalen Durchmesser

der Scheibe, so wird diese ihren vollen Werth K . sin. α/2 haben.

–

Textabbildung Bd. 172, S. 244

Um einen allgemeinen Ausdruck für die an der Scheibe AB wirkende Umdrehungskraft zu gewinnen, stelle

Holzsch. 2 die Stirnansicht der Scheibe AB vor,

und die Linie bf welche parallel der Linie AB, die oben erwähnte Componente K . sin. α/2. Bezeichnet ferner γ den Winkel, welchen der Radius bM mit der Linie AB bildet, und wird die

Zerlegung bf in angegebener Weise vorgenommen, so

ergibt sich die auf Umdrehung wirkende Componente bg:

K . sin.

α/2 . sin. γ (2)

Setzt man den Radius des Kolbens = r (in Zollen), den der

Scheibe AB = R, und

drückt man den Ueberdruck des Dampfes auf die Kolbenfläche per Quadratzoll durch p aus, so ist für den

gewählten Moment die

Umdrehungskraft auf die Scheibe AB:

πr²p . sin. α/2 . sin. γ (3)

Textabbildung Bd. 172, S. 245

Diese wird für das Wegelement R . dγ thätig seyn, und da die Kraft nur bei einer halben Umdrehung des

Cylinders thätig ist, so wird sich die Arbeit für diesen Weg ausdrücken durch:

Textabbildung Bd. 172, S. 245

oder, da das Integral

Textabbildung Bd. 172, S. 245

ist, durch:

2 . R . πr²p . sin. α/2 (5)

Für die zweite Scheibe CD hätte sich offenbar

derselbe Ausdruck ergeben, so daß, wenn die Scheiben t

Umdrehungen in der Secunde machen und n Cylinder vorhanden sind, die theoretische Leistung der

Maschine sich ausdrücken wird, durch:

4 . n . t

. R . πr²p sin. α/2 (6)

In Holzsch. 1 stellt offenbar die Summe der Linien mA und νC den Hub H der Kolben dar; es ist aber mA = νC =

2R sin. α/2 und

mA + νC daher = 4R . sin. α/2. Substituirt man diesen Werth

in die Gleichung (6), so

ergibt sich die theoretische Leistung der Maschine auch:

n . t . πr²p . H (7)

und dieß ist auch die theoretische Leistung von n Cylindern, resp. Kolben, welche t einfache Hübe in der Secunde machen und eine Hubhöhe H haben. Es findet sich demnach die theoretische

Leistung des Dampfes in den Scheiben der Voß'schen

Maschine vollständig wieder, was wir hier eben zeigen wollten. Selbstverständlich

würde sich dasselbe ergeben haben, wenn wir die ähnliche Betrachtung mit einer

Expansionsmaschine angestellt hätten.

In Formel (7) war H in Zollen zu denken; bezeichnen wir

jetzt noch die Hubhöhe der Kolben in Fußen mit H₁

und setzen t = u/60, wobei

u die Anzahl der Umdrehungen der Scheiben per Minute bezeichnet, so ergibt sich die theoretische

Leistungsformel der Voß'schen Dampfmaschine, in

Pferdestärken ausgedrückt, durch:

(n . u .

πr²p . H₁)/(60 . 480)

(8)

Zur Ermittelung der Reibungs- und sonstigen Widerstände bei der Voß'schen Dampfmaschine wurden in Gegenwart von mehreren

Technikern praktische Versuche mit einer solchen gemacht,

deren Resultate wir schließlich noch mittheilen wollen.

Die zu den Versuchen verwandte Maschine hatte 6 Cylinder, jeder einen Durchmesser von

6 Zoll und einen eben so großen Hub, wobei der Dampf bei 2/3 des Hubes abgesperrt

wurde. Der Winkel α, den die Scheiben bildeten,

betrug 18°, der Durchmesser, der auf dem Mitnehmer aufgekeilten Riemscheibe 3

Fuß, und die Entfernung der Kugelmitten des Mitnehmers 11 Zoll.

Um zur Bestimmung des theoretischen Effectes die Formel (8) benutzen zu können, wurde

mit jedem Bremsversuch ein Indicator-Versuch verbunden; als Mittel von den

gemachten 14 Versuchen ergab sich: daß einerseits der Gegendruck auf die Kolben,

außer dem Atmosphärendruck, 4 Pfund per Quadratzoll

betrug; anderseits die Leistung der Kolben bei der angewandten Expansion 1/6 kleiner

war, als sie sich bei Volldruck ergeben hätte. Diesem gemäß wurde zur Berechnung der

theoretischen Leistung der Maschine die Formel (8) mit 5/6 multiplicirt, und statt

p darin (p – 4)

gesetzt.

Das angewandte Brems-Dynamometer war in seinem Schwerpunkt abbalancirt, so daß

das Uebergewicht des Hebels nicht in Rechnung gebracht werden durfte. Die Berechnung

der wirklichen Leistung geschah nach der bekannten Formel:

(u . π . G)/(30 . 480) . l Pferdestärken,

und l wurde bei den Versuchen

constant = 5 1/2 Fuß erhalten.

Die Spannung des in die Maschine einströmenden Dampfes wurde ganz nahe der Maschine,

bei X

Fig. 1 Tab. V,

durch ein hier angebrachtes Manometer gemessen. Die betreffende Kesselanlage konnte

nur Dampf von circa 30 Pfund Spannung liefern, wogegen

die Maschine für 4 1/2 Atmosphären Ueberdruck berechnet war. Da bei der benutzten

Formel die Leistungen sich proportional den Spannungen ergeben, so konnten auch die

für 4 1/2 Atm. Spannung berechnet werden.

Die Anzahl der Umdrehungen, welche die Maschine bei jedem Versuch machte, wurden

mittelst eines Hubzählers gemessen, der da angebracht war, wo bei der beschriebenen

Maschine, Fig.

1 Tab. V, jetzt der Regulator angegeben ist. Die Zeitdauer jedes Versuchs

wurde mittelst einer guten Secundenuhr gemessen.

Die näheren Daten und Resultate der 14 gemachten Versuche gibt nun die nachfolgende

Tabelle.

Textabbildung Bd. 172, S. 247

Nummer des Versuchs; p.

Dampfspannung in Pfunden; u. Anzahl der Umgänge der Maschine per Minute; d.

Dauer des Versuchs in Minuten; G. Belastungsgewicht des Hebels; L₁

Nutzleistung der Maschine in Pferdestärken; M₁ Nutzleistung der Maschine

bei 4 1/2 Atm. Ueberdruck im Mittel von 14 Versuchen; L. Theoret. Leistung der

Maschine in Pferdestärken nach d. Formel 5/6 . (n . u . r²π (p

– 4) H₁)/(60 . 480); M. Theoretische Leistung in Pferdestärken

reducirt auf 4 1/2 Atmos. Spannung; L₁/L. Nutzeffect der Maschine in

Procenten; Arithmetisches Mittel von 14 Versuchen

Die Tabelle zeigt den mittleren Werth des Nutzeffectes zu 73 Proc.; da bei Maschinen

von gleicher Stärke und gewöhnlicher Construction der Nutzeffect sich

durchschnittlich nur 50 Procent ergibt, so dürfen wir die Voß'sche Maschine als sehr vollkommen in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit

bezeichnen. Veranlaßt ist dieß jedenfalls einerseits durch die zu Anfang unter 1)

und 2) erwähnte Eigenthümlichkeit der Construction dieser Maschine, andererseits

durch die geschickte Verhinderung von Reibungsarbeit an den

Wellenenden derselben.

Als sehr bemerkenswerthe Eigenschaft dieser Maschine bleibt noch zu erwähnen ihr gleichmäßiger Gang, der sie namentlich für manche

Arbeitsmaschinen empfehlenswerth macht. Selbstverständlich wird der große Nutzeffect

dieser Maschine eine Brennmaterialersparniß gegen andere Maschinen bedingen, wie

auch der Anschaffungspreis derselben, wegen ihrer Einfachheit, bedeutend niedriger

als der anderer Maschinen sich stellen wird.

Tafeln