| Titel: | Shand's verbesserte Dampfspritze. |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. LXIII., S. 254 |

| Download: | XML |

LXIII.

Shand's verbesserte

Dampfspritze.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Shand's verbesserte Dampfspritze.

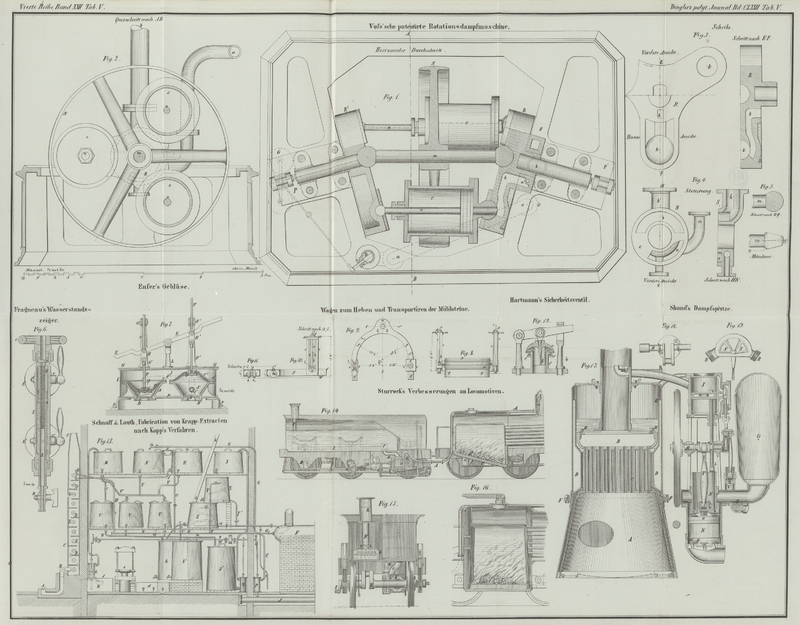

Bei der Dampfspritze, welche der bekannte Londoner Spritzenbauer J. Shand (Firma: Shand und Mason, Blackfriars-road, Surrey) sich neuerdings

patentiren ließ, liegt der verticale doppelt-wirkende Dampfcylinder J senkrecht und concentrisch über dem mit Ventilkolben

O und Plungerkolben N

ausgerüsteten Pumpencylinder K. Der Plunger ist direct

durch zwei Stangen mit dem Dampfkolben und durch eine an seinem Boden befestigte

Bleuelstange T mit einer Krummzapfenwelle M verbunden, die zwischen den erwähnten zwei Stangen,

wie Fig. 18

im Grundrisse zeigt, und zwischen Dampf- und Wassercylinder liegt. An den

Pumpencylinder ist ein verticales Gestell L angegossen,

an dessen Obertheil der Dampfcylinder aufgebolzt ist und welches die Lager der

Krummzapfenwelle M trägt. An letzterer sitzt ein

Schwungrad und ein Excentric für den Schieber und die Speisepumpe V.

Der Dampfkessel ist mit einem Regulator versehen; letzterer steht in Verbindung mit

einem kleinen Cylinder mit Kolben, der einerseits mit der Wasserausflußröhre,

andererseits mit der Dampfbüchse in Verbindung steht; der Kolben ist mit dem Hebel

eines Regulators verbunden, auf den die Variationen im Wasserdrucke der Spritze

wirken.

Die Maschine ist natürlich des Transportes wegen mit einem Wagengestelle

verbunden.

Fig. 17 zeigt

einen Längenschnitt der Dampfspritze. Die Feuerbüchse A

ist conisch, um die Anlage eines großen Rostes zu gestatten, und steht durch die

verticalen Röhren C mit der Dampfbüchse B und dem Schornsteine in Verbindung. Um möglichst rasch

Dampf erzeugen zu können, den Wasserraum zu verkleinern und den Dampfraum zu

vergrößern, sind zwei halbkreisförmige Kammern von dünnem Eisenbleche D in den Kessel um die Röhren C eingefügt, welche durch zwei oder mehr offene Röhren E mit dem Dampfraume in Verbindung stehen. Die Röhren

E ragen über das Wasserniveau empor und durch kleine

Hähne am Boden der Kästen D kann das Wasser entfernt

werden, welches sich darin condensirt haben sollte. Der obere Theil des

Kesselmantels kann durch Entfernen der Schrauben F und

G, und der obere Theil der Rauchbüchse zur Revision

der Röhren durch Lösen der Schrauben H abgenommen

werden.

Die Platte P am Boden des Pumpencylinders ist mit

Kautschukscheiben versehen, welche die Ventile bilden. Beim Aufgange des Kolbens

wird durch diese Wasser angesaugt und beim Niedergange wird etwa die Hälfte davon

durch den Plunger verdrängt, während die andere Hälfte beim Kolbenaufgange entfernt

wird. Die Pumpe ist mit einem großen Windkessel Q

verbunden. Bei S liegt ein Schieber, welchen Fig. 19 im

Grundrisse zeigt und durch den entweder beide Austrittsöffnungen oder nur eine von

beiden offen gehalten, aber nicht

beide gleichzeitig geschlossen

werden können. (Mechanics' Magazine, Januar 1864, S. 57; deutsche Industriezeitung, 1864, Nr. 17.)

Tafeln