| Titel: | Ueber die Darstellung des Purpurins und Alizarins aus Elsasser Krapp nach E. Kopp's Verfahren in der Fabrik von Schaaff und Lauth zu Wasselnheim; Bericht von Barreswil. |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. LXXVIII., S. 296 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Ueber die Darstellung des Purpurins und Alizarins

aus Elsasser Krapp nach E. Kopp's Verfahren in der Fabrik von Schaaff und Lauth zu Wasselnheim; Bericht von Barreswil.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Februar 1864, S. 78.

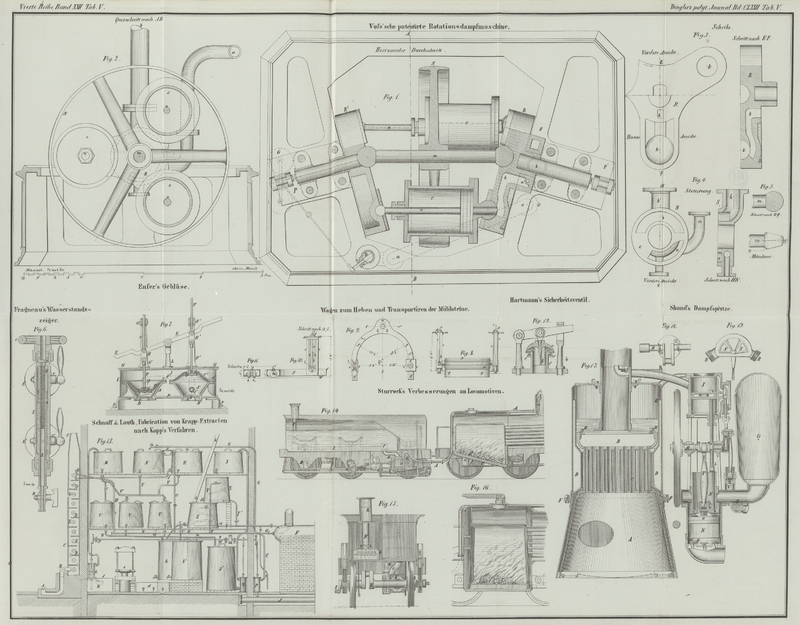

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Berreswil, über die Scaff-Lauth'sche Fabrik in Wasselnheim zur

Darstellung der Krappextracte nach Kopp's Verfahren.

Die Herren Schaaff und Lauth

überreichten durch die Vermittelung des Hrn. E. Kopp in

Elsaßzabern (Saverne) der Société d'Encouragement

am 27. Februar 1862

zwei Proben von Farbstoffen, welche nach einem neuen, von E. Kopp erfundenen Verfahren aus Krapp dargestellt waren, um durch den

Ausschuß für technische Chemie sowohl diese Producte, als auch das zu ihrer

Gewinnung im Großen dienende Verfahren einer Prüfung unterwerfen zu lassen. Barreswil, der Berichterstatter, erhielt die letzte

darauf bezügliche Mittheilung am 3. Juni 1863; diese Verzögerung fand mit Wissen der

genannten Fabrikanten selbst statt, so daß die neue Industrie seit Kopp's Mittheilung wachsen und die Weihe erhalten konnte,

welche nur die Zeit zu geben vermag.

Die Dimensionen der Fabrik haben inzwischen seit dem Besuche der aus den Herren Salvétat, Barral und Barreswil bestehenden Commission der Société d'Encouragement um das Dreifache zugenommen; die

Fabrik arbeitet immerfort nach Kopp's Vorschriften, sowie

der Erfinder dieselben in der von Schaaff und Lauth deponirten Denkschrift beschrieben und Balard als Präsident der internationalen Jury zu London

sie kennen gelernt hatte, als er für E. Kopp das

Ritterkreuz der Ehrenlegion beantragte.Wir verweisen auf den Bericht, welchen Dr. Bolley über die Krapppräparate von Schaaff und Lauth auf

der Londoner Ausstellung erstattet hat, im

polytechn. Journal Bd. CLXVI S.

217.A. d. Red.

Kopp's Verfahren besteht im Wesentlichen darin, den Krapp

mittelst einer schwachen Lösung von schwefliger Säure bis

zur gänzlichen Erschöpfung auszuziehen; die filtrirte Flüssigkeit auf 30° bis

40° C. zu erhitzen, um so das sich abscheidende Purpurin zu gewinnen und dann bis zum Kochen zu erhitzen, wobei sich das

Alizarin ausscheidet.

Schaaff und Lauth, welche

dieses Verfahren anwenden, liefern für die Industrie dreierlei Producte: ein zur

Färberei sehr geeignetes Garancin, nämlich den durch

schweflige Säure erschöpften Krapp; das Purpurin, eine sehr schön rothe Substanz, als trockenes

Pulver, und das grün gefärbte Alizarin, welches sie

gemischt mit fremdartigen Substanzen, die für seine Anwendungen nicht schädlich

sind, darstellen, das man jedoch reinigen kann. Das letztere Product wird als Teig

oder als trockenes Pulver verkauft, je nach dem Belieben des Käufers.

Die Schaaff-Lauth'sche Fabrik

liegt in geringer Entfernung stromauf von Wasselnheim (Wasselonne, Depart. Niederrhein), vor einem von klaren Gewässern

durchflossenen Thale. Sie besteht aus einem großen, rechteckigen Gebäude von einer

Etage, mit einem als zweites Stockwerk dienenden Dachstuhle. Im Erdgeschosse steht

die vierpferdige Dampfmaschine mit Zubehör; es befindet sich dort ferner ein großes

Probirlaboratorium, eine

starke hydraulische Presse, dann das System von Kufen oder Bottichen, welches auch

noch einen Theil des ersten Geschosses einnimmt und ein Theil des zur Darstellung

des Garancins erforderlichen Rohmaterials. Im Dachgeschosse befinden sich die

Reservoirs für das schwefligsaure Wasser, für das kalte und das warme Wasser, und

für die Macerationsflüssigkeit. Diese sämmtlichen Flüssigkeiten können mittelst

Pumpen und Röhren in die verschiedenen Recipienten geleitet werden; auf diese Weise

läßt sich Wasser und Dampf fast ohne alle Handarbeit überall hin vertheilen. Das

System umfaßt zwei Macerirbottiche, ferner drei Reihen von übereinander stehenden

Bottichen, deren jede aus einem Bottich für Purpurin, einem dergleichen für grünes

Alizarin und zwei kleineren zum Decantiren für das Alizarin und Purpurin besteht.

Das übrige Material zur Darstellung des Garancins und der Apparat zur Entwickelung

der schwefligen Säure befinden sich in einem geräumigen Hofe. In verschiedenen

Nebengebäuden befinden sich Trockenräume für den Krapp, für das Garancin (diese

werden durch die Ueberhitze einer Ziegelbrennerei geheizt), die verschiedenen

Magazine und die Krappmühle, welche letztere aus sechs Paar durch eine Turbine

getriebenen Mühlsteinen besteht und zum Mahlen des Krapps und des Garancins

dient.

Die Arbeiten sind in folgender Weise organisirt. Gegen Ende des Herbstes bringen die

Elsasser Landwirthe ihre unmittelbar nach dem Einsammeln in den Hauptorten der

Krappbaugegenden getrockneten Krappwurzeln zur Fabrik, wo sie probirt und nach ihrem Grade (Gehalte) bezahlt werden. Auf diese

Weise wird der für ein Betriebsjahr erforderliche Vorrath binnen wenigen Wochen

beschafft. Die verschiedenen Lieferungen werden in horizontalen Lagen aufgeschichtet und der jedesmalige Bedarf wird durch

Verticalschnitte davon weggenommen, so daß von dem

Krapp immer ein Durchschnitt der verschiedenen im Magazin vorhandenen Qualitäten

verarbeitet wird. Die Wurzel wird vor dem Mahlen nochmals getrocknet, wobei etwa 6

Proc. verloren gehen. Das Mahlen beginnt, sobald die letzte Lieferung angekommen ist

und dauert ununterbrochen fort, bis der ganze Vorrath gemahlen ist. Das Pulver wird,

sobald es aus den Mühlen kommt, sorgfältig in Fässer verpackt, so daß es von

Feuchtigkeit nicht leiden kann. Somit ist das Mahlen des Krapps hauptsächlich

Winterarbeit; in der schönen Jahreszeit werden die Farbstoffe dargestellt, und auf

diese Weise ist ein beschränktes Personal Zum Fabrikbetriebe ausreichend.

Der zur Bereitung des schwefligsauren Wassers dienende

Apparat ist sehr einfach und ökonomisch; er besteht aus einem verticalstehenden, aus

Tannenbretern zusammengefügten Kasten (gerades Prisma mit quadratischer Grundfläche),

welcher oben in eine abgestumpfte Pyramide endet und dessen innerer Raum durch

abwechselnd stehende durchbohrte Breter in Fächer getheilt ist. Diese Fächer sind

mit Hobelspänen von Tannenholz gefüllt, welche durch kleine, an den Seitenwänden des

Kastens angebrachte Thüren eingebracht und ausgewechselt werden; sämmtliche Theile

des Kastens sind mit Holzpflöcken verbunden, ohne jede Anwendung von Eisen. Im

Innern der abgestumpften hölzernen Pyramide mündet ein rechtwinklich gebogenes

verbleites kupfernes Rohr, durch welches ein verticaler Dampfstrahl eintritt, der

einen kräftigen, regulirbaren Zug hervorbringt.

Die schweflige Säure wird durch Verbrennen von Schwefel erzeugt, womit die Sohle

eines aus Ziegelsteinen aufgeführten horizontalen Canals von 60 Centimeter Länge, 20

Centimeter Breite und nur 10 Centimeter Höhe beschickt ist. Aus diesen Dimensionen

ergibt sich, daß die Luft ihres Sauerstoffes gänzlich beraubt wird. An einem Ende

communicirt dieser Canal mit der Atmosphäre, das andere mündet unter einem kleinen,

aus Ziegelsteinen aufgemauerten hohlen Thurme, aus dessen oberer Oeffnung ein

rechtwinklich gebogenes Rohr von Steinzeug das schwefligsaure Gas unter die

Hobelspäne leitet. Während das Gas in den Hobelspänen aufsteigt, träufelt Wasser von

oben durch dieselben hindurch, so daß es für die Absorption eine sehr ausgedehnte

Oberfläche darbietet.

Das mit dem Schwefligsäuregas geschwängerte Wasser lauft durch ein, zur Aufnahme der

Verunreinigungen mit einem Sack versehenes Bleirohr in eine steinerne Cisterne von

22 Hektoliter Inhalt, welche aus einem einzigen Blocke von Vogesensandstein

ausgehauen ist.

10 Kilogr. Schwefel sind vollkommen hinreichend um 50 Hektoliter Wasser mit

schwefligsaurem Gase zu sättigen. Dieses saure Wasser wird mittelst einer aus Bronze

bestehenden Pumpe und bleierner Röhren in die im ersten Stockwerke befindlichen

Einweich- oder Macerirbottiche geleitet. Dieselben haben einen mit Wollenzeug

überspannten Doppelboden von Latten; auf dieses Filter werden 300 Kil. gemahlener

Krapp geschüttet und mit 4000 Liter schwefligsaurem Wasser übergossen. Das Ganze

wird tüchtig durchmengt und bleibt zum Maceriren 12 Stunden lang ruhig stehen; nach

Verlauf dieser Zeit wird die Flüssigkeit mittelst eines am Boden des Bottichs

angebrachten großen Hahnes in einen anderen, im Erdgeschosse stehenden Bottich von

90 Hektoliter Inhalt abgelassen. Wenn das Wasser vom macerirten Krapp so gut als

möglich abgelaufen ist und die Masse ein rissiges Ansehen angenommen hat, wird sie

umgestochen und nochmals einige Stunden lang mit 600 bis 700 Liter schwefligsaurem Wasser

behandelt, welches man dann mit dem ersten Auszuge vereinigt; die Dichtigkeit der

vereinigten Flüssigkeiten beträgt etwa 3° Baumé.

Die für das Purpurin bestimmten Bottiche fassen etwa 50 Hektoliter und sind mit

mehreren, 5, 10, 15 und 20 Centimet. über dem Boden angebrachten Hahnen versehen.

Durch ein kupfernes Schlangenrohr, dessen Eintrittsmündung in der halben Höhe des

Bottichs, die Austrittsmündung aber im Niveau des Bodens sich befindet, wird Dampf

zugeleitet und dadurch die im Bottich befindliche Flüssigkeit rasch erhitzt. Das

condensirte Wasser fließt in den Dampfkessel zurück.

Ist der Bottich zu vier Fünfteln gefüllt, so wird die Flüssigkeit mit 3 Proc.

Schwefelsäure von 50° Baumé (Kammersäure) versetzt und auf 35 bis

40° C. erhitzt. Das Purpurin scheidet sich bald in großen Flocken aus und

setzt sich ab. Nach zwölf Stunden wird die gefärbte, aber klare Flüssigkeit durch

Oeffnen der Hahnen in den unter dem Bottiche stehenden Alizarinbottich

abgelassen.

Das vom Wasser getrennte Purpurin kommt nun in hohe enge Kufen von etwa 2 Hektoliter

Inhalt, und nach einigen Stunden Ruhe wird das Wasser wieder abgezogen und der dicke

Niederschlag von Purpurin auf Filter gebracht und mit etwas Wasser ausgewaschen,

worauf man ihn abtropfen läßt und schließlich trocknet. Das so erhaltene Purpurin

hat eine schön orangerothe Farbe. 100 Kilogr. Elsasser Krapp geben 1/2 bis 2/3 Proc.

Purpurin, dessen färbende Kraft dem sechzigfachen Gewicht Krapp entspricht. (Schaaff und Lauth haben die

Ausbeute an Purpurin in verschiedenen Fällen auf 3/4 Proc. gebracht, doch noch nicht

in gleichbleibender Weise.)

Die zur Gewinnung des Alizarins dienenden Kufen oder Bottiche sind ebenso

eingerichtet, wie die für das Purpurin bestimmten. Die vom Purpurin abgezogene

Mutterlauge wird in ihnen zum Kochen erhitzt; dabei entwickelt sich

Schwefligsäuregas, welches durch eine im Deckel des Bottichs befindliche Oeffnung in

eine hölzerne Esse abzieht, durch die es nach außen abgeleitet wird. Das grüne

Alizarin setzt sich rasch ab und wird auf gleiche Weise wie das Purpurin gesammelt.

100 Kil. Krapp geben beinahe 3 Proc. grünes Ulizarin, dessen Färbevermögen

demjenigen der zwanzigfachen Gewichtsmenge Krapp gleichkommt.

Wir bemerkten oben, daß die Krapprückstände in Garancin

umgewandelt werden. Zu diesem Zwecke werden sie aus den Macerir- oder

Extractionsbottichen in die Garancinkufen gebracht, mit der von der Bereitung des

grünen Alizarins herrührenden sauren Mutterlauge übergössen und zum Sieden erhitzt.

Das hierbei durch die Wirkung der Schwefelsäure entstandene Garancin wird in der

gewöhnlichen Weise ausgewaschen, gepreßt, getrocknet und gemahlen. 100 Kil. Krapp

geben noch 30 bis 32 Kil. Garancin, welches als Farbstoff der halben Gewichtsmenge

von starkem Garancin (type de Rouen) entspricht.

Die verschiedenen Flüssigkeiten werden schließlich erst weggeschüttet, nachdem sie

noch ein etwas braunes Alizarin abgesetzt haben, welches als concentrirtes Extract

verkauft wird. 100 Kilogramm Krapp geben etwa 100 bis 150 Gramme davon. Die

Fabrikanten beabsichtigen jene Flüssigkeiten fermentiren zu lassen, sobald ihr

Fabricationszweig die in dieser Hinsicht erforderliche Bedeutsamkeit erlangt haben

wird.

Gestehungskosten. – Hinsichtlich derselben gaben

Schaaff und Lauth der

Commission die nachstehenden Data:

100 Kil. gereinigter und gemahlener Elsasser Krapp kosten durchschnittlich 100 bis

120 Francs; Brennmaterial, Arbeitslöhne, Abnutzung des Materials, Zinsen u.s.w.

belaufen sich auf 28 bis 30 Fr. per 100 Kil. Krapp; dieß

macht also zusammen für 100 Kil. Krapp 130 bis 150 Fr.

An Producten wird daraus erhalten:

2/3 Proc. Purpurin à 50

bis 60 Fr.

33 Fr. 40 Cent. bis

40 Fr. – Cent.

2 1/2 Proc. grünes Alizarin à 22 bis 23 Fr.

50 Fr. – Cent.

bis

57 Fr. 50 Cent.

32 Proc. schwaches Garancin à 1,80 bis 2 Fr.

57 Fr. 60 Cent. bis

64 Fr. – Cent.

–––––––––––––––––––––––––––

Producte

141 Fr. – Cent. bis

161 Fr. 50 Cent.

Kosten

130 Fr. – Cent. bis

150 Fr. – Cent.

–––––––––––––––––––––––––––––––

Demnach bleibt Gewinn

11 Fr. – Cent.

11 Fr. 50 Cent.

Diese Zahlen, für deren Richtigkeit allerdings nur die Fabrikanten selbst

verantwortlich sind, würden beweisen, daß dieser noch in der Ausbildung befindliche

Industriezweig bereits lohnend ist. Gehen wir von diesen Grundlagen aus, so sehen

wir klar, daß die Generalkosten sich in dem Maaße vermindern werden, als die

Bedeutung der Fabrication wächst und damit natürlich auch der Reingewinn zunehmen

muß.

Anwendung des Purpurins.

Das Purpurin ist ein beinahe reiner Farbstoff, in angesäuertem Wasser nur wenig

löslich, in reinem, zumal kochendem Wasser hingegen in ziemlichem Grade löslich und

leichtlöslich in neutralen Thonerdesalzen, welche sich ohne Trübung zum Kochen

erhitzen lassen, wie z.B. in Alaun, salzsaurer und essigsaurer Thonerde.

Außerordentlich leicht löslich ist das Purpurin in schwach alkalischem Wasser; wird

die Lösung mit etwas überschüssigem kohlensaurem Natron oder Kali versetzt, so

schlägt sich eine Verbindung von Purpurin mit dem Alkali nieder.

Das Purpurin färbt sehr leicht alle Arten gebeizter Gewebe aus Baumwolle, Wolle und

Seide, sowohl bei Siedhitze, als auch in Bädern von weniger hoher Temperatur und

gibt direct sehr reine rothe, rosa und schwarze Nüancen. Mit schwachen Eisenbeizen

gibt das Purpurin nicht violette, sondern mehr oder weniger dunkle graulichbraune

Nüancen; zu Lilaartikeln ist es daher nicht zu verwenden.

Die Purpurinfarben widerstehen der Einwirkung des Lichtes sehr gut, selbst wenn sie

den Sonnenstrahlen unmittelbar ausgesetzt sind; weniger gut halten sie sich dagegen

in heißen Seifenbädern, worin sie nach und nach verbleichen. Da indessen die

mittelst dieses Farbstoffes erzeugten Nüancen schon sehr lebhaft sind, wenn sie aus

dem Färbebade kommen, so genügt es, die gefärbten Stoffe durch ein Bad von

Kleienwasser oder schwachem Seifenwasser zu passiren, um sie vollständig zu aviviren

und das Weiß wieder herzustellen. Demnach ist das Purpurin besonders zum Färben von

Artikeln mit weißem Grunde und bunten Mustern, z.B. von Taschentüchern, Zitzen u.

dgl. sehr geeignet. 1 bis 2 Grm. Purpurin reichen zum Färben von 1 Quadratmeter

gebeiztem Stoff, selbst bei schweren Mustern hin. Für Foulards in Roth und Schwarz,

wie sie hauptsächlich in Rouen fabricirt werden, wird das Purpurin in Verbindung mit

2/3 bis zum Dreifachen seines Gewichtes Sumach angewendet.

Auch zu rosa und rothen Dampffarben auf Kattun läßt sich das Purpurin anwenden. Zu

diesem Behufe löst man es in der Wärme in einem Gemische von salzsaurer und

essigsaurer Thonerde auf, verdickt mit Gummi oder Stärke, druckt, trocknet und

dämpft.

Die Klarheit und Reinheit der Purpurinfarbebäder und die Leichtigkeit, womit sich

dieser Farbstoff auf den Beizen fixirt, gestatten denselben mit anderen

Farbsubstanzen zu verbinden, welche in Krapp- oder Garancinbädern trübe werden oder

sogar verschwinden würden. Auf Wolle läßt sich mit Purpurin ein Roth von fast

derselben Schönheit aber größerer Haltbarkeit als mit Cochenille erzielen. Wird die

Wolle, wie gewöhnlich, mit Alaun und Weinstein oder mit Zinnsolution und Weinstein

gebeizt, so erhält man im erstern Falle ein sehr lebhaftes Carmoisin, im zweiten ein

schönes Roth.

Die beste Zinnlösung für Purpurin scheint folgende zu seyn:

300 Grm.

Salpetersäure,

100 „

Wasser,

50 „

Salmiak,

60 „

Zinn,

welches letztere nach und nach dem durch Einsetzen in kaltes

Wasser abgekühlten Gemische zugesetzt wird.

2 bis 4 Gramme Purpurin sind für 1 Quadratmeter Wollemusselin oder Merino hinreichend. Beim

Färben seidener Taschentücher thut man wohl, dem Färbebade etwas Kleie zuzusetzen;

man erhält unmittelbar lebhafte Nüancen und das Weiß des Grundes wird durch eine

einzige Seifenpassage wieder hergestellt. Die Purpurinfarben auf Wolle und Seide

halten sich sowohl gegen Seife, als auch gegen lebhaftes Licht sehr gut.

Lackfarben. – Zur Fabrication von rothen und

rosenrothen Thonerdelacken ist das Purpurin sehr gut zu gebrauchen. Will man dunkle

Farben erhalten, so bereitet man eine neutralisirte Alaunlösung, löst das Purpurin

in ganz schwach alkalisch gemachtem Wasser, erwärmt beide Flüssigkeiten, vermischt

sie, erhitzt zum Kochen und filtrirt.

Lacke von einer Reinheit, welche nichts zu wünschen übrig läßt, erhält man auch auf

folgende Weise: Man mengt das Purpurin mit seinem gleichen Gewicht Alaun, verwandelt

das Ganze in sehr feines Pulver, und wäscht es mit kaltem Wasser aus; es fließt eine

gelblichrothe Flüssigkeit ab, welche, bei 80° C. mit etwas kohlensaurem

Natron gesättigt, einen etwas ins Gelbliche sich ziehenden rosenrothen Lack liefert;

man behandelt dann den ausgewaschenen Rückstand von Purpurin mit der zehnfachen

Gewichtsmenge Alaun, der in seinem zwanzigfachen Gewichte Wasser gelöst ist (50 Grm.

Alaun auf 1 Liter Wasser), filtrirt kochend und sättigt sofort mit kohlensaurem

Natron oder kohlensaurer Magnesia, bis sich rothe Flocken zeigen; es fällt dann ein

rosenrother, sehr reich gefärbter und sehr schöner Lack nieder. Die Mutterlauge wird

nochmals auf 80° C. erhitzt und wiederum neutralisirt, wodurch man eine neue

Quantität von sehr reinem rosenrothen Lack erhält.

Der ungelöst gebliebene Rückstand von Purpurin kann noch zweimal mit frischer

Alaunlösung behandelt werden und gibt bei derselben Behandlung neue Portionen

Lack.

Der letzte in Alaun unlösliche Rückstand ist selbst ein Lack, aber von dunkler, etwas

bräunlich-carmoisinrother Farbe.

Anwendung des grünen

Alizarins.

Das grüne Alizarin hat alle Eigenschaften der Krappblumen und gibt ebenso schöne

Farben, als diese, welche aber echter sind. Die Artikel mit zwei und drei Violett

nebst Schwarz, das doppelte und einfache Rosenroth, das Türkischroth, lassen sich

mit diesem Producte ebenso gut darstellen, als mit allen übrigen Krapppräparaten

oder reinem Garancin.

Das grüne Alizarin hat den großen Vorzug, daß man es mit Seife, mit Säuren oder

Alkalien, wie mit Zinnsolution stark angreifen kann, ohne daß es an Intensität

verliert; die Farben werden im Gegentheil noch lebhafter. Man muß auch die Beizen um 1/8 bis 1/10

schwächer anwenden, um nicht dunklere Nüancen zu erhalten, als die Krappblumen

geben.

Das grüne Alizarin erfordert ein Bad von hoher Temperatur, um rasch und kräftig zu

färben; dagegen sind andere Vorsichtsmaßregeln beim Färben nicht zu beobachten.

Der weiße Grund wird sehr wenig eingefärbt und läßt sich sehr leicht wieder

herstellen.

Wird grünes Alizarin mit concentrirter oder bloß mit einem gleichen Volum Wasser

verdünnter Salzsäure gekocht, ausgewaschen und getrocknet, so hat es von seinem

Gewichte fast nichts verloren, dann färbt es aber unmittelbar das Violett und Lila

mit einer Schönheit und Reinheit der Nüancen wie keines von den übrigen

Krapppräparaten.

Wird grünes Alizarin mit Alkohol erschöpft, so gibt es 20 bis 25 Proc. seines

Gewichts gelbes Alizarin. Die Darstellung von

alkoholischen Krappextracten, eine Operation, welche sich wegen der bei Anwendung

von Krappblumen oder Garancin mit ihr verbundenen Schwierigkeiten im Großen kaum

ausführen läßt, wird in der Praxis leicht realisirbar, wenn man als Rohmaterial

grünes Alizarin anwendet.

Anwendung des schwachen

Garancins.

Das aus den Rückständen von dem mit schwefligsaurem Wasser behandelten Krapp,

dargestellte schwache Garancin findet dieselbe Anwendung wie das gewöhnliche

Garancin. Es ist zwar schwächer als letzteres, liefert indessen sehr schöne Farben

und wird mit großem Vortheil besonders zum Färben der Violett- und Lila-Artikel

angewendet. Die mit ihm erzielten Nüancen zeichnen sich vorzüglich durch große

Echtheit aus.

Offenbar verdankt das Garancin der Rückstände die Eigenschaften, durch welche es sich

auszeichnet, zum großen Theile der Abwesenheit des Purpurins, welches die Lilafarben

beim gewöhnlichen Garancin trübt.

––––––––––

Vorstehendes ist eine kurze Darstellung der industriellen Geschichte der Schaaff-Lauth'schen Krapppräparate und ihrer Anwendungen.

Es ergibt sich aus derselben, daß die gedachten Industriellen auf die Angaben von E.

Kopp eine neue Industrie zu gründen wußten; ihre

Fabrik dehnt sich von Tag zu Tag aus und der Berichterstatter steht nicht an, die

Behauptung auszusprechen, daß diese Behandlungsweise des Krapps eine große Zukunft

hat.

Die von Schaaff und Lauth in

den Handel eingeführten neuen Farbstoffe haben ihren Platz unter den Consumartikeln

bereits eingenommen. Sie haben bereits wichtige Anwendungen gefunden und im

Zeugdruck neue Artikel hervorgerufen, wie dieß aus den vom Ausschuß für technische

Chemie zusammengestellten und durch die hervorragendsten Industriellen bestätigten

Thatsachen zweifellos hervorgeht.

Erklärung der Abbildung, Fig. 13, auf Tab. V

.

Diese Figur gibt einen Verticaldurchschnitt des Gebäudes, in welchem die zur

Fabrication dienenden Apparate aufgestellt sind; dieselben sind hier so gruppirt,

daß sie die Aufeinanderfolge der einzelnen Operationen veranschaulichen.

A Canal, in welchem der Schwefel zu schwefliger Säure

verbrannt wird.

B gebogenes Rohr, durch welches das Schwefligsäuregas in

den Absorptionsapparat geleitet wird.

C Absorptionsapparat: – hölzerner Kasten, in

welchem die wässerige Schwefligsäure dargestellt wird.

D siebförmig durchlöcherte Breter, auf welche die

Hobelspäne von Tannenholz zu liegen kommen.

E Oeffnungen, durch welche die Hobelspäne in den Apparat

eingefüllt werden.

F Dampfkessel.

G Dampfleitung.

H Rohr zum Einleiten eines Dampfstrahls in den

Absorptionsapparat; I Rohr zum Einleiten von Wasser in

den letztern.

J steinernes Reservoir zur Aufnahme der wässerigen Schwefligsäure.

K Filter zum Reinigen des schwefligsauren Wassers vor

seinem Eintritte in J.

L Pumpe um das schwefligsaure Wasser in die oberen Räume

zu heben.

M Bottich zur Aufnahme der durch ein senkrechtes

Bleirohr gehobenen Schwefligsäure.

N Behälter für heißes Wasser.

O Rohr zur Leitung des Dampfes auf den Boden des

Reservoirs N.

P Pumpe zum Heben des Wassers nach N.

Q Rohr zum Leiten des Wassers nach N.

R Reservoir für kaltes Wasser; es wird durch Q gespeist.

S oberes Reservoir für die Macerationsflüssigkeit.

S' unteres Reservoir für die Macerationsflüssigkeit.

T Pumpe, welche mittelst eines senkrechten Rohres die

Flüssigkeit aus S' nach S

hebt.

U, U, U Macerirbottiche.

V, V Verbindungsröhren zwischen den Macerirbottichen und

den Reservoirs M, N, R.

W Verbindungsröhren zwischen den Bottichen U und dem Reservoir S'.

X Bottich für das Purpurin, mit einem Schlangenrohr für

die Circulation von Dampf versehen.

Y Rohr welches den Dampf zum Schlangenrohr in X führt.

Y' Rohr zum Ableiten des Dampfes.

Z Bottich für das Alizarin, mit einem Schlangenrohr

versehen, in welches gleichfalls durch X Dampf

zugeleitet wird.

a Ableitungsrohr für den aus dem Schlangenrohr in Z austretenden Dampf.

b, b' Bottiche für das Garancin.

c, c' Verbindungsröhren zwischen den Alizarin- und

Garancinkufen.

d Kühltrog für das Alizarin und das Garancin.

e hydraulische Presse.

f Leitung für das Speisewasser.

g liegende Welle zum Betriebe der Pumpen L, P und T.

h hölzerner Canal für den Abzug der

Schwefligsäuredämpfe.

Der Fußboden des ersten Stockwerkes ist auf einer eisernen, auf gußeisernen Säulen

ruhenden Unterschwellung aufgeführt; das zweite Geschoß hat nur theilweise einen

Fußboden, indem die in diesem Niveau befindlichen Reservoirs auf einer das Gebäude

in zwei Theile trennenden, aus Quadern aufgeführten Mauer ruhen.

Tafeln