| Titel: | Ueber colorimetrische Analyse; von F. Dehms, Techniker der Telegraphen-Bau-Anstalt von Siemens und Halske in Berlin. |

| Autor: | F. Dehms |

| Fundstelle: | Band 172, Jahrgang 1864, Nr. CXIV., S. 440 |

| Download: | XML |

CXIV.

Ueber colorimetrische Analyse; von F. Dehms, Techniker der

Telegraphen-Bau-Anstalt von Siemens und Halske in Berlin.

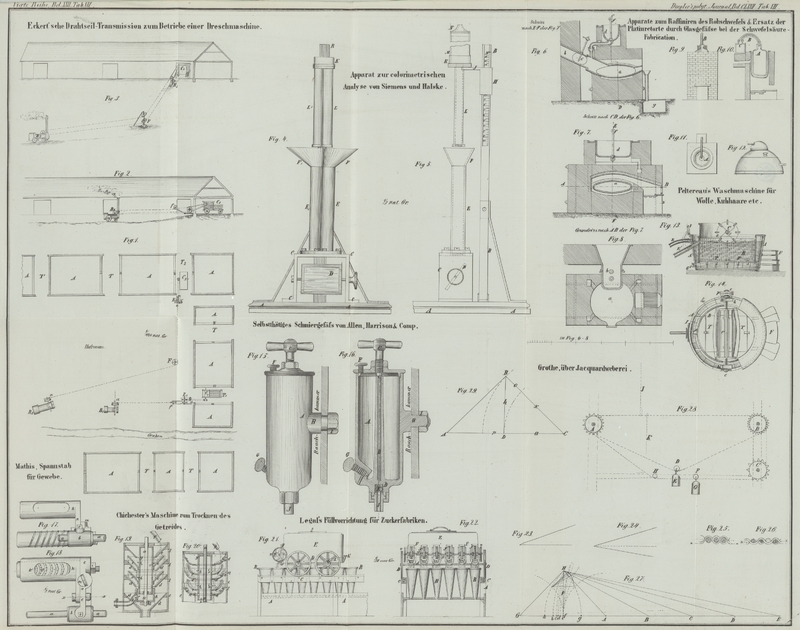

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Dehms, über colorimetrische Analyse.

Bei Durchforschung eines Mangankupfererz-Bergwerks hatte ich eine große Zahl von

Proben der Erze der auf Kupfer gerichteten quantitativen

Analyse zu unterwerfen. Da von dem Resultate derselben jedesmal die Richtung

abhängig war, in der die Arbeiten fortgeführt wurden, so erschien das gewöhnliche

Verfahren zu zeitraubend und sann ich auf eine andere Methode der Analyse, welche in

kurzer Zeit genaue Resultate geben und auch in den Händen des reinen Praktikers

zuverlässig seyn sollte.

Die tiefblaue Farbe ammoniakalischer Kupferlösungen schien den geeigneten Weg

anzuzeigen, da die Intensität derselben wesentlich von dem Gehalte an Kupfer

abhängig ist. Elf Reagensgläser von gleichem Durchmesser, nicht zu eng, wurden mit

Flüssigkeiten gefüllt, die dadurch erhalten waren, daß je 5, 6, 7–15

Aequivalente (in Milligrammen, H = 1) Kupfervitriol

aufgelöst, mit Ammoniak übersättigt und bis auf 1 Liter verdünnt wurden. In ein

Gestell nebeneinander gestellt, bildeten sie eine regelmäßige Farbenscala, in welche

man ähnliche Lösungen von unbekanntem Gehalte bequem und sicher einreihen und so

wenigstens zwei Grenzen für den Gehalt bestimmen konnte.

Die Sicherheit dieser Bestimmungen veranlaßte die HHrn. Siemens und Halske zur Construction des

nachfolgend beschriebenen Apparates zur colorimetrischen Analyse, vorläufig nur für

Kupferanalysen bestimmt.

Es ist zu bemerken, daß sich im Handel blaue Gläser fanden, deren Farbenton für

vorliegenden Zweck hinreichend genau mit dem der ammoniakalischen Kupferlösung

übereinstimmte. Hiernach erschien es zweckmäßig, die Farben der Lösungen nicht unter

sich, sondern mit einem bestimmten solchen Glase zu vergleichen, und zwar gestattet

der Apparat:

die Länge derjenigen Flüssigkeitssäule zu messen, welche an Licht absorbirender Kraft

der Normalglasplatte gleich ist.

Auf einer hölzernen Bodenplatte A, Fig. 4 und 5, circa 300 Millimeter lang und breit, steht eine vierkantige hölzerne Säule

B circa 320 Millimet. hoch, mittelst Flacheisen von

drei Seiten her senkrecht gehalten. Vor der Säule steht ein förmiges

Messingstück C. Ein innerhalb desselben

befindlicher, um eine horizontale Achse drehbarer Spiegel D wirft das von vorn auffallende Licht nach oben. Die obere horizontale

Platte des Stückes C hat neben einander zwei Löcher zur

Aufnahme zweier Röhren E und E'. Diese sind unten durch plan geschliffene Gläser geschlossen und

mittelst Flantschen und Schrauben auf C befestigt. Sie

sind aus reinem Zinn gegossen und tragen oben angegossen die Trichter F und F'. Mit den Trichtern

sind sie circa 200 Millimeter lang.

An der Säule B entlang läßt sich der Messingschieber H verschieben.

Dieselbe trägt eine Platte J, welche den Boden eines

kurzen Cylinders K bildet und zugleich zwei Löcher hat

zur Aufnahme der beiden Röhren L und L'; diese, ebenfalls von Zinn gegossen, sind in J eingelöthet, oben offen, unten durch plan geschliffene

Gläser verschlossen. Sie stehen mit den Röhren E und E' nahezu conaxial und lassen sich, da sie enger sind

als diese, mit Hülfe des Schiebers in denselben auf und ab bewegen. Sie sind so

lang, daß ihre Gläser gerade auf den Gläsern von E und

E' aufliegen, wenn J auf

den Trichtern F aufliegt. Bei dieser Stellung des

Schiebers schneidet dessen obere Kante gerade mit 0 eine an der Säule angebrachte

Millimeter – Scala ab. In jeder anderen Schieberstellung gibt also die

Ablesung an der oberen Schieberkante direct den Abstand der Glasplatten in

Millimetern an.

In den kurzen Cylinder K wird ein Papprohr M gesetzt, welches oben ein mit einem kleinen Loche

versehenes Messing stück N trägt. Blickt man in dieses

Loch, so kann man gleichzeitig in beide Röhrenpaare sehen.

Ein Stückchen von passendem blauen Glase ist so abgedreht, daß es in die Röhren L hineingeworfen werden kann und unten aufliegend das

ganze Gesichtsfeld einnimmt.

Stellt man den Apparat so gegen das Fenster, daß der Spiegel das Licht nach oben

reflectirt, gießt die Trichter F fast voll Wasser und

F' fast voll mit einer zu prüfenden Flüssigkeit,

wirft sodann in L das blaue Gläschen, so sieht man,

durch N hinabsehend,

wenn der Schieber unten steht: rechts nur durch farblose Gläser,

links durch ein blaues und zwei farblose;

wenn der Schieber oben steht: rechts durch zwei farblose Gläser

eine gefärbte Flüssigkeitssäule, links durch ein blaues und zwei farblose Gläser und

Wasser.

Ist die Flüssigkeit nicht gerade sehr schwach gefärbt, so wird jetzt das Feld rechts

dunkler blau erscheinen als das Feld links, es wird aber beim Hinabstellen des

Schiebers immer Heller werden, während das links sich fast gleich bleibt. Da beide nahe bei einander

liegen, so kann man sehr geringe Lichtunterschiede wahrnehmen und den Schieber so

einstellen, daß beide Felder gleiche Helligkeit zeigen. An der Theilung liest man

dann ohne Weiteres die Länge der Flüssigkeitssäule ab, welche mit dem Glase gleiche

Licht absorbirende Kraft hat.

Um aus den so abgelesenen Längen die Gehalte zu finden, ist nöthig:

1) eine Flüssigkeit von bekanntem Gehalte zu messen;

2) zu ermitteln nach welchem Gesetz die absorbirende Kraft mit dem Gehalte an Kupfer

wächst.

Eine Normalflüssigkeit wurde durch Auflösen von 10 Aequivalenten (in Milligrammen)

Kupfervitriol in Wasser, Uebersättigen mit Ammoniak und Verdünnen auf 1 Liter

hergestellt; dieselbe gab eine Ablesung von 107 Millimetern. Eine große Menge von

anderen Flüssigkeiten, die ungefähr zwischen der Hälfte und dem Vierfachen dieses

Gehaltes hergestellt waren, gaben Ablesungen genau umgekehrt proportional ihren

Kupfergehalten. Erhält man also mit einer Flüssigkeit von unbekanntem Gehalte die

Ablesung 1, so wird im Liter derselben 1070/1 Atome oder 33,92/1 Gramme Kupfer

enthalten seyn.

Die Herstellung der Flüssigkeit zum Messen wird natürlich nach der Beschaffenheit der

Erze eine verschiedene seyn. Bei den Eingangs erwähnten Erzen war die

Zusammensetzung, so weit für Vorstehendes wesentlich, durchschnittlich

in Säuren unlöslich circa

40

Manganoxyde circa

35

Eisenoxyd circa

17

Oxyde von Kupfer, Blei, Kobalt etc. circa

8

––––

zusammen

100

und wurde die Analyse wie folgt ausgeführt:

Die eingeholten Proben wurden numerirt, bezeichnet, bei circa 130° C. getrocknet, gepulvert und gesiebt. Es wurden dann 10

Grm. (bei armen Erzen 20 bis 30 Grm.) abgewogen, in einer Porzellanschale mit circa 100 Kubikcentimetern verdünnter Schwefelsäure (von

10 Proc.) etwa 1/4 Stunde gekocht, die Masse in einen 1/2 Liter Kolben gespült, noch

heiß mit circa 100 Kub. Cent, starker

Ammoniakflüssigkeit übersättigt und unter häufigem Schütteln etwa eine Stunde

digerirt. Der Kolben wurde dann mit Wasser bis zur Marke aufgefüllt, und nach dem

Absetzen ein Theil der Flüssigkeit durch ein Faltenfilter abfiltrirt. Da der Apparat nur circa 60 K. C. faßt, so reicht ein Theil der Flüssigkeit

schon zu mehreren Messungen hin, aus denen man dann das Mittel nimmt. Die ersten

Theile des Filtrats werden nicht benutzt, da sie durch das Wasser des Filters

verdünnt sind. Vor der Messung bleibt die filtrirte Flüssigkeit noch circa 6 Stunden offen stehen.

Hatte man etwa 20 Grm. Substanz auf 1/2 Liter Flüssigkeit gebracht und die Zahl 87

als mittlere Ablesung erhalten, so entspricht diese Ablesung 1070/87 Atome oder

(1070 . 31,5)/87 Milligrm. oder 0,389 Grm. Kupfer im Liter. Dieser Gehalt entspräche

40 Grm. Substanz, es ist also der Procentgehalt 100/40 . 0,389 = 0,97 Proc.

Nach erhaltener Anleitung und kurzer Uebung war der Steiger jener Gruben im Stande

täglich 25 bis 30 Analysen zu vollenden. Die Genauigkeit derselben ließ nichts zu

wünschen übrig. Controlversuche, welche zuweilen auf dem gewöhnlichen analytischen

Wege angestellt wurden, ergaben beispielsweise 0,96 Proc. wo durch Farbenmessung

0,97 Proc., oder 3,51 Proc. wo 3,53 Proc., oder 2,48 Proc. wo 2,50 Procent gefunden

waren. Die Ablesungen mit verschiedenen Portionen der nämlichen Flüssigkeit

unterscheiden sich bei einiger Uebung selten um mehr als 1–1,5

Millimeter.

Wo es sich um die Analyse Schwefelkupfer haltender Erze handelt, man also mit

Königswasser aufschließen muß, wird man auch die Normalflüssigkeit mit Zusatz

desselben herstellen.

Ein Umstand, der leicht zu Fehlern Veranlassung geben kann, liegt in der mehrfach

beobachteten Veränderlichkeit der Farbenstärke der Flüssigkeiten aus noch nicht

studirten Gründen. Allein diese Veränderung erreicht eine Grenze und ihr Einfluß

wurde dadurch eliminirt, daß man zu allen Flüssigkeiten fast gleiche Mengen

Schwefelsäure und Ammoniak nahm und alle vor der Messung 6 Stunden stehen ließ. Nach

dieser Zeit wurde eine Veränderung nicht mehr bemerkt.

Auch zur Ermittelung des Kobaltgehaltes in denselben Erzen

wurde der Apparat benutzt, indem man die Farbenstärke des in Lösung gebrachten

schwefelsauren Salzes mit einem rosa gefärbten Glase verglich. Der Erfolg, zwar für

jene Zwecke ausreichend, war jedoch nicht so günstig wie beim Kupfer. Die geringere

Farbenintensität des Kobaltsalzes läßt bei der Einstellung um mehrere Millimeter in

Zweifel.

Auch das folgende, von Hrn. Prof. Himly in Kiel

vorgeschlagene Verfahren erwies sich beim Kobalt als

anwendbar.

Die Lösungen von Chromchlorid und von schwefelsaurem Kobaltoxyd sind nahezu complementär

gefärbt. Beim Zusammengießen entfärben sie sich gegenseitig und es tritt ein Punkt

ein, wo die Flüssigkeit fast farblos ist. Dieser Punkt hängt nur von den Salzmengen

und nicht von der Verdünnung ab; man kann also mit einer einmal gegen Kobaltlösung

von bekanntem Gehalte titrirten Chromlösung Kobaltlösungen von unbekanntem Gehalte

maaßanalytisch bestimmen.

Leider wird der Punkt genauer Farbencompensation durch eintretende gelbliche Färbung

der Flüssigkeit verdeckt und man bleibt über die zuletzt nöthigen Mengen des Reagens

im Zweifel. Doch genügt die Analyse den Anforderungen der Praxis.

Bei diesem Verfahren kann man sich einer Auflösung von schwefelsaurem Nickeloxydul

etwa mit dem nämlichen Erfolge bedienen wie der Auflösung von Chromchlorid. Zwar ist

erstere Lösung nicht so intensiv gefärbt, man bedarf also größere Mengen, erhält

sehr verdünnte Flüssigkeiten, wodurch die Farben minder entschieden werden. Dagegen

ist das Salz einer Aenderung seines Farbentones nicht unterworfen, was nach Angabe

von Hrn. Himly beim Chromchlorid der Fall ist und wodurch

neue Vorsichtsmaßregeln nöthig werden.

Es ist wahrscheinlich, daß diese Compensationsmethode, angewendet auf den oben

beschriebenen Apparat, auch gute Resultate geben wird. Das Instrument wird

wesentlich einfacher, da anstatt zweier nur ein Röhrenpaar nöthig ist. Man wendet

anstatt eines gleichfarbigen Glases neben nun ein complementär gefärbtes Glas über

der Flüssigkeitssäule an und variirt deren Länge so lange, bis keiner der beiden

Farbentöne vorherrscht.

Tafeln