| Titel: | Der Amenc'sche Selbstöler; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Der Amenc'sche

Selbstöler; von Conrector G. Delabar.

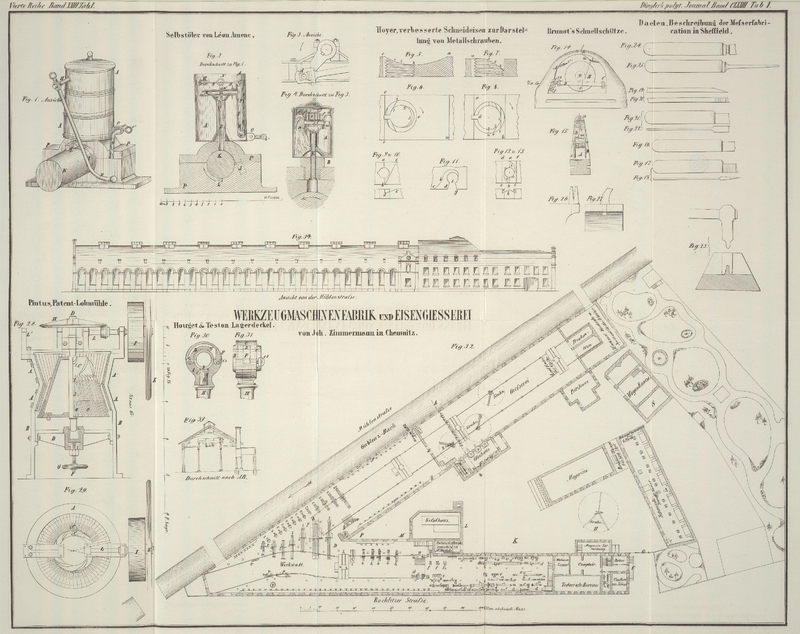

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Delabar, über den Amenc'schen Selbstöler.

In einer früheren AbhandlungS. dieses Journal Bd. CLXXI S. 88. habe ich bereits auf den Amenc'schen Selbstöler

aufmerksam gemacht und mir, damals vorbehalten, von diesem sehr zu empfehlenden automatischen Schmierapparat (Godet graisseur automatique) später eine specielle Beschreibung nachfolgen

zu lassen.

Dieß soll nun geschehen, und da ein zweckmäßiger Schmierapparat für das

Maschinenwesen von großer Wichtigkeit ist, so darf ich wohl voraussetzen, daß eine

nähere Mittheilung über den genannten Selbstöler von Léon Amenc, Fabrikant zu Clermont-Ferrand, für die

deutschen Maschinentechniker nicht ohne Interesse seyn wird.

Bevor ich jedoch den Apparat selbst beschreibe, mögen einige Bemerkungen über die Schmiermittel und die Schmierapparate im Allgemeinen und über die Principien, worauf der Amenc'sche Selbstöler

beruht, vorausgeschickt werden.

I.

Bekanntlich wird die Reibung oder der Widerstand, welchen zwei aufeinandergepreßte

Körper bei der gleitenden, drehenden oder wälzenden Bewegung des einen über den

anderen derselben entgegensetzen, durch entsprechende Schmiermittel verringert. So wird die Reibung der Hölzer durch das

Bestreichen der Berührungsflächen mit Talg, Seife oder Graphit, und die der

metallischen Körper durch das Einschmieren mit Oel oder Schweinefett vermindert.

Der Grund davon ist leicht einzusehen; denn die Oberflächen der Körper, die sich

übereinander bewegen, sind niemals vollkommen glatt, sondern stets mit größeren oder

kleineren Unebenheiten versehen, womit sie gleichsam wie Zähne ineinander eingreifen, die dann

beim Uebereinanderbewegen weggerissen oder doch umgebogen werden müssen.

Zur Ueberwindung dieses Widerstandes wird aber eine entsprechende mechanische Arbeit

erfordert, welche natürlich für die nützliche Arbeit verloren geht.

Allein werden die Berührungsflächen mit Substanzen, wie Fette und Oele,

eingeschmiert, so füllen diese jene Unebenheiten aus und letztere können daher nicht

so tief ineinander eingreifen, weßhalb der Reibungswiderstand und der davon

herrührende Effectverlust kleiner ausfällt.

Bei Maschinen, wo es sich stets nicht nur um eine möglichst ökonomische Ausnützung

der motorischen Kraft, sondern auch um die möglich geringste Abnützung der

Maschinentheile handelt, ist darum auch eine sorgfältige und zweckmäßige Schmierung

oder Einölung von besonderer Wichtigkeit.

Soll aber das Oel oder Fett eine gute Schmiere abgeben, so muß es folgende drei wesentliche Eigenschaften besitzen:

1) muß es fettig seyn, so daß es an

der Luft nicht leicht austrocknet und die Oberfläche der Maschinentheile, welche

damit geschmiert werden, nicht mit einem harten, zähen Ueberzug bedeckt, der im

Gegentheil den Reibungswiderstand vermehren, statt vermindern würde;

2) darf es keine chemische Wirkung auf die

Metalle ausüben, sondern sollte sich in dieser Beziehung gänzlich neutral verhalten, d.h. in Berührung mit dem

Lackmuspapier darf es auf dieses keine färbende

Wirkung äußern und, auf eine geeignete Metallplatte ausgebreitet, es diese nicht

oxydiren und mit dem Metall sich verbinden;

und

3) soll es ziemlich flüssig seyn, um

auch die kleinsten Poren der Vertiefungen zu durchdringen, dabei aber gleichwohl

eine ziemliche Adhärenz besitzen, um nicht zu schnell

zu verfließen und sich über die Berührungsstellen hinaus unnütz zu

verbreiten.

Diejenigen Fette und Oele, welche diese Eigenschaften in sich vereinigen, eignen sich

zum Schmieren der Maschinen am besten. Die natürlichen und auf die gewöhnliche Weise

producirten Oele und Fette besitzen diese Eigenschaften aber in den wenigsten Fällen

in genügendem Maaße; meistens erlangen sie dieselben erst durch eine besondere

künstliche Behandlung, d.h. durch eine entsprechende chemische Fabrication.

In dieser Beziehung hat sich nun Léon Amenc durch

die Fabrication seiner

vortrefflichen SchmiermittelAuf der letzten Londoner Industrie-Ausstellung von 1862 hatte er

verschiedene Muster derselben ausgestellt, welche, wie sein automatischer

Schmierapparat, alle Anerkennung fanden. besonders verdient gemacht. Derselbe begnügte sich aber nicht damit,

geeignete Schmiermittel zu fabriciren, sondern bemühte sich auch, zweckmäßige

Schmierapparate zu construiren und einzuführen.

Und in der That sind dessen automatische oder

selbstthätige Schmierbüchsen so rationell ausgedacht, daß sie alle Beachtung

verdienen.

Die bisherigen Schmierapparate sind zwar hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit von sehr

relativem Werth. Die meisten derselben sind aber mangelhaft und lassen dieß und

jenes zu wünschen übrig.

Nach der älteren Schmiermethode werden die beweglichen Maschinentheile nur von Zeit

zu Zeit, etwa täglich ein- oder zweimal, geschmiert, womit der Zweck des

Schmierens auch bei dem besten Willen des Maschinenwärters natürlich nur sehr

mangelhaft erreicht wird. Gießt der Arbeiter auf einmal zu viel Oel auf die sich

reibenden Flächen, so wird ein Theil davon unnütz vergeudet und der daherige

Oelverlust zieht einen ökonomischen Nachtheil nach sich. Hat er dagegen nicht genug

Oel zugesetzt, so daß die Reibungsflächen nicht hinreichend geschmiert werden, so

tritt nicht nur ein entsprechender Effectverlust ein, sondern die Maschinentheile

laufen auch Gefahr, schnell abgenützt zu werden.

Bei vielen anderen Schmiersystemen, welche zwar das Schmieren beständig unterhalten,

besteht ein großer Uebelstand darin, daß das Oel, nachdem es bereits zum Schmieren

eines Maschinentheiles gedient hat, wiederholt in die Schmierbüchse erhoben und zum

Schmieren neuerdings verwendet wird. Dadurch wird nämlich auch das reine Oel, womit

die Schmierbüchse gespeist wird, verunreinigt und zum Schmieren verdorben, so daß

die Schmierung, wenn sie anfänglich auch ziemlich vollkommen war, später doch nicht

mehr genügt und zuletzt ganz schlecht ausfällt.

Bei einigen dieser Schmiersysteme findet das Schmieren der Maschinentheile nicht nur

während der Bewegung, sondern auch während des Stillstandes statt, was natürlich

keinen Nutzen hat, wohl aber die Kosten vermehrt.

Soll daher ein Schmierapparat den Zweck des Schmierens möglichst vollkommen erfüllen

und sich zugleich hinsichtlich des Verbrauchs an Oel oder Fett möglichst ökonomisch

erweisen, so muß er jedenfalls so eingerichtet seyn, daß das Schmiermittel stets im

reinen, unvermischten Zustande, wenn auch nur tropfenweise zwischen die

Reibungsflächen gelangt und das Schmieren nur während der Bewegung der Maschine vor sich geht, mit dem

Stillstand derselben aber sogleich aufhört.

Dieß ist nun der Fall bei dem Selbstöler von Léon

Amenc, den wir seiner Einrichtung nach sogleich näher

kennen lernen wollen.

II.

Derselbe ist dargestellt durch die Figuren 1 und 2, wovon

erstere eine perspectivische Ansicht und letztere einen verticalen Durchschnitt

zeigt, woraus namentlich die innere Einrichtung zu entnehmen ist.

Darin bedeutet A ein cylindrisches Gefäß aus Blech von

etwa 11 Centimeter Höhe, welches in der Mitte vom Rohr B

durchbrochen ist, das zum Theil unter dasselbe in das Lager bis zur Treibwelle K herabreicht und bestimmt ist, das Oel an den Umfang

der letzteren zu geleiten. Im Gefäße A befindet sich

überdieß eine kleine Saugpumpe C, die mit einem

Kugelventil D, einem conischen Kolben E und einer Kolbenstange F

versehen ist, welche letztere mit dem Hebel G in

Verbindung steht, der wiederum an der Achse H befestigt

ist, welche ihrerseits von der Stange J bewegt wird.

Diese auf der Welle K aufliegende Stange wird nämlich mit

jeder Umdrehung vermittelst des an ersterer befestigten Daumens L etwas gehoben und ertheilt dadurch dem Hebel G und der Pumpenstange F

eine entsprechende Bewegung.

Mit jedem Hub des Kolbens wird dann eine entsprechende Oelmenge gehoben. Dieses Oel

gelangt durch das etwas geneigte Ausgußrohr M

größtentheils in das Gefäß A zurück, während der

kleinere Theil tropfenweise durch das Rohr B auf den

Umfang der Welle K herabfällt und zur Schmierung dient.

Dazu ist das Rohr M gerade in der Mitte über der Röhre

B durchbrochen und eine Schraubenspindel N, die nach unten conisch zugespitzt ist, kann mehr oder

weniger in die Oeffnung n, n des Rohres M eingelassen werden, so daß das untere Loch n vom Schraubenbolzen mehr oder weniger verschlossen

wird und das Oel, welches über dasselbe passirt, in geringeren oder größeren Mengen

an der Spindel herabträufelt und, wie gesagt, tropfenweise durch das Rohr B auf den Umfang der Welle K

herabfällt und die Schmierung der letzteren möglichst gleichförmig unterhält.

Das überschüssige unbenützte, aber reine Oel fließt vom Rohr M in das Gefäß A ab, um mittelst der Saugpumpe

C auf's Neue erhoben zu werden und durch das

Abzugsrohr M in das Gefäß A

zurückzufließen.

Man hat es also, wie man sieht, bei diesem Apparate ganz in der Gewalt, die zum

Schmieren benützte Oelmenge in jedem einzelnen Falle dem Bedürfnisse anzupassen.

Ebenso sieht man, daß bei demselben nur reines, unvermischtes und durch den

Schmierproceß noch nicht verunreinigtes und verdorbenes Oel zum Schmieren verwendet

wird. Und daß beim Stillstand der Maschine, resp. der Treibwelle K, der Apparat nicht in Thätigkeit ist, das Oel also

nicht erhoben und das Schmieren folglich nicht fortgesetzt wird, ist ebenfalls klar,

indem, wenn die Welle K sich nicht bewegt, auch die

Stange J, die Achse H, der

Hebel G und die Kolbenstange F mit dem Kolben E und dem Ventil D, d.h. die Pumpe C stille

steht.

Die Aufstellung dieses Amenc'schen Selbstölers ist höchst

einfach. Man placirt ihn auf das Lager P der Welle K, oder desjenigen Maschinentheils, welcher dadurch

geschmiert werden soll, indem man den unterhalb vorstehenden Theil des Rohres B in das Schmierloch des Lagerdeckels P einsetzt, die Stange J auf

die Welle K legt, das Ansatzstück O in den festen Winkeldraht o einschiebt und

mit der Klemmschraube o' befestigt.

Wird die Maschine der Treibwelle K in Gang gesetzt, so

beginnt sogleich auch die Thätigkeit der Pumpe und damit das Einölen der

Reibungsflächen.

Je nach Umständen kann der Oelzufluß regulirt werden. Dazu ist nur nöthig, den Daumen

oder Zahn L, der mittelst eines Eisenbandes an die Welle

K befestigt ist, höher oder tiefer zu nehmen, so daß

die Stange J und damit auch der Kolben E der Pumpe C entsprechend

mehr oder weniger gehoben wird.

Für eine Welle, welche mit einer Geschwindigkeit von 60–80 Umdrehungen per Minute umläuft, nimmt Amenc die Höhe des Daumens ungefähr zu 30 Millimet., bei 150 Umdrehungen

zu 15 Millimet., bei 200–400 Umdrehungen zu 8–10 Millimet. und bei

500–600 Umdrehungen sind einige Millimeter genügend.

Ein solcher Apparat, einmal für einen bestimmten Maschinentheil eingerichtet und an

Ort und Stelle gebracht, arbeitet, ohne weiters beaufsichtigt werden zu müssen, mit

der größten Regelmäßigkeit und leistet bei guter Oelverwendung eine Arbeitsersparniß

von mindestens 15–25 Proc., aber auch von 30–40 Proc. der

überzutragenden Gesammtarbeit.

Diese bedeutende Kraftersparniß ist eine Folge der vortrefflichen Einrichtung des Apparates überhaupt,

insbesondere der dadurch erzielten Möglichkeit, die Schmierung der jeweiligen Arbeit

anpassen zu können.

Nach den Untersuchungen von Amenc entspricht ein Gramm

guten Oels einer mechanischen Arbeit von 630,630 Kil.-Met., folglich ein Tropfen desselben Oeles,

der 2 Centigramme wiegt, dem fünfzigsten Theile dieser Arbeit oder 12,6126

Kil.-Met. Nach diesen Daten ist es leicht, die für eine gewisse Arbeit

nöthige Oelmenge zu bestimmen. Amenc hat in dieser

Beziehung folgende interessante Tabelle aufgestellt, worin der Oelverbrauch in

Grammen und Tropfen auf eine bestimmte Zeit bei einem Effect von 1 bis 10

Pferdestärken angegeben ist.

Tabelle über die zum Schmieren einer

Treibwelle oder eines anderen Maschinentheiles benöthigte Oelmenge bei einem

Effet von 1–10 Pferdestärken.

EffectinPferdestärken.

Oelmenge in Grammenfür 12 Stunden.

Oelmenge in Tropfenfür die Minute.

Zwischenzeitvon einem Tropfenbis zum

anderen.

1

5,2

1/3

3 Minut. – Secund.

2

10,4

2/3

1 „ 30

„

3

15,6

1

1 „

– „

4

20,8

1 1/3

– „ 43

„

5

26,0

1 2/3

– „ 36

„

6

31,2

2

– „ 30

„

7

36,4

2 1/3

– „ 26

„

8

41,6

2 2/3

– „ 23

„

9

46,8

3

– „ 20

„

10

52,0

3 1/3

– „ 18

„

Es ist kaum zu bemerken nöthig, daß hierbei nicht alle Oelsorten gleich gute

Resultate liefern. Die Versuche, auf denen die Resultate obiger Tabelle beruhen,

sind von Amenc mit Ochsenklauenöl (Huile de pied de boeuf), seiner eigenen Fabrication, gemacht worden,

welches sich als Maschinenschmiere ganz vorzüglich eignet. Amenc liefert dieses Oel zu 250–300 Francs per 100 Kilogramme. Es ist dieß freilich ein etwas hoher Preis, der sich

jedoch durch die große Ersparniß an mechanischer Arbeit und durch die viel längere

gute Erhaltung der betreffenden Maschine reichlich bezahlt macht.

In der Praxis werden indessen die oben angegebenen Oelmengen, wenigstens für Effecte

von über 5 Pferdestärken, nicht im vollen Betrage verwendet. Aber eben deßhalb ist

dann die Schmierung in der Regel nicht genügend.

III.

Die vorstehenden Mittheilungen beziehen sich auf einen Amenc'schen Selbstöler, welchen ich bei der letzten Londoner

Industrie-Ausstellung im J. 1862 in Thätigkeit gesehen, und auf Erfahrungen,

die ich bei jener Gelegenheit darüber gesammelt habe.

Seitdem hat der Erfinder, von dem Wunsche beseelt, die Anwendung seines

Schmiersystems auf alle beweglichen Maschinenelemente auszudehnen, eine neue sehr

sinnreiche Anordnung seines automatischen Schmierapparates ausgedacht, welche ganz

besonders für solche Maschinentheile bestimmt ist, die, wie z.B. die Kurbelstangen,

die Excentrics u.s.w., während ihrer Bewegung eine sehr verschiedene geneigte Lage

einnehmen. Nach Armengaud's

Génie industriel, Aprilheft 1864, t. XXVII p. 169, möge über

diese neue Anwendung des Amenc'schen Selbstölers hier

noch Folgendes mitgetheilt werden.

In Fig. 3 ist

die Anwendung desselben auf die Kurbel- und Treibstange einer Dampfmaschine

gezeigt und in Fig.

4 noch insbesondere die innere Einrichtung desselben in einem viel

größeren Maaßstabe im Verticalschnitt dargestellt.

Die Einrichtung und Wirkungsweise dieses neuen Selbstölers beruht hierbei auf

folgendem Princip: Wenn eine Flüssigkeit dieselbe Geschwindigkeit erlangt wie das

Gefäß, worin sie eingeschlossen ist, so folgt hieraus daß dieselbe jedesmal, wenn

sie darin einen Stillstand oder eine Veränderung in der Richtung ihrer Bewegung

erfährt, vermöge der erlangten Geschwindigkeit oder vielmehr der bei der Bewegung

erlangten lebendigen Kraft gegen die Gefäßwand getrieben und an derselben in die

Höhe gehoben wird.

Diese aus dem Beharrungsvermögen der bewegten Flüssigkeit entstehende rückwirkende

lebendige Kraft ist es nun, welche Amenc in seinem neuen

Selbstöler nutzbar macht, um das Oel, welches zum Schmieren eines Kurbelzapfens,

eines Excentrics, oder aller anderen Maschinenorgane mit Winkelbewegungen bestimmt

ist, auf eine gewisse Höhe und mit einer ziemlich beträchtlichen Geschwindigkeit zu

erheben.

Dieser neue Selbstöler besteht ebenfalls, wie man aus der Durchschnitts-Figur 4

bemerkt, aus einem cylindrischen Gefäße von Metallblech, welches 60–65

Millimeter hoch und 50–80 Millim. weit ist. Dieses Gefäß umhüllt eine zweite

Büchse, eine Art umgekehrten Bechers, dessen Boden sich ungefähr in 3/4 der Höhe vom

Boden des Umhüllungsgefäßes befindet. Der Boden oder vielmehr die Decke dieses

Bechers ist mit zwei kleinen cylindrischen Kammern mit halbkugelförmigen Deckeln d

versehen, welche nach

unten geöffnet und mit den beiden kleinen umgekehrten Kegeln a umgeben sind. Die beiden Kammern d sind

verbunden durch die Röhre c, die in der Mitte über der

Röhre E von der dünnen, unten conisch zugespitzten

Drahtspindel e durchdrungen ist, durch welche die im

Boden des Rohrs c angebrachte Oeffnung mehr oder weniger

verschlossen werden kann, je nachdem man mehr oder weniger Oel durch das Rohr E auf die Reibungsfläche des beweglichen Kurbelzapfens

oder Maschinentheiles gelangen lassen will. Zu diesem Behufe ist der Kopf der

Drahtspindel mit einem Wirtel versehen, den man nur vor- oder rückwärts zu

drehen hat, um den Stift mehr ab oder auf zu bewegen. Zugleich ist an demselben eine

Nadel g, eine Art elastischer Feder angebracht, welche

dazu dient, die Spindel in einer bestimmten Lage festzuhalten.

Bei jeder Richtungsveränderung gelangt das Oel, indem es in Folge der entstehenden

rückwirkenden Kraft längs den Wänden des Gefäßes in die Höhe steigt, wie es die

Durchschnittszeichnung Fig. 4 linker Hand zeigt,

in die kleine Kammer c, indem es durch den umgekehrten

Conus a in die Kammer d

eintritt und sofort, darin zurückgehalten, in c

überfließt und durch die Mittelöffnung am Stift e

herunterträufelt und durch die Röhre E auf den Umfang

des zu schmierenden Kurbelzapfens herabfällt.

Bei der umgekehrten Bewegung wiederholt sich derselbe Vorgang in der anderen Kammer

rechter Hand.

Bei f sieht man zwei kleine oben offene Röhren an das

Verbindungsrohr c angelöthet, welche den Zweck haben,

die Luft durchzulassen, damit sie auf das eintretende Oel keinen hindernden

Gegendruck ausüben kann.

Dieser Apparat ist mittelst einer Schraube B auf den Kopf

der Treib- und Kurbelstange befestigt. Und eine

Umdrehungs-Geschwindigkeit der Kurbel von 1,20 Meter per Secunde genügt, um darin das Oel in die Kammer d und den Verbindungscanal c zu erheben, von

wo es dann durch die vom Drahtstift e mehr oder weniger

verschlossene Bodenöffnung in der Röhre E auf den Umfang

des beweglichen Kurbelzapfens tropfenweise herabfällt und ihn einschmiert.

Daß die Oeffnungen der abgekürzten Kegel a, wie der

Kammern d und c in der

Rotationsebene der Kurbel liegen müssen, damit die beschriebene selbstthätige

Erhebung des Oeles eintreten könne, ist für sich klar. Ebenso sieht man, daß auch

dieser neue Selbstöler nur während des Ganges der Maschine, nicht aber während des

Stillstandes derselben functionirt, und daß er überhaupt dieselben Vortheile

darbietet, welche wir oben bei der ersten Anordnung hervorgehoben haben.

Tafeln