| Titel: | Neues Verfahren die Rübenpreßlinge zu verarbeiten. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XXXV., S. 136 |

| Download: | XML |

XXXV.

Neues Verfahren die Rübenpreßlinge zu

verarbeiten.

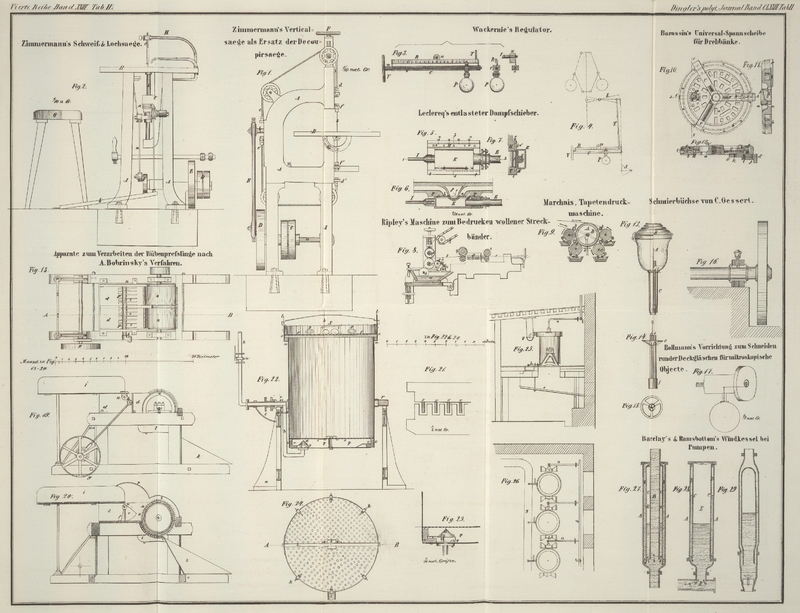

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Neues Verfahren die Rübenpreßlinge zu verarbeiten.

Dieses, vom Grafen A. Bobrinsky erfundene Verfahren wurde

am 7. November 1863 auf seine Veranlassung Hrn. Rob. Prehn in St. Petersburg für Rußland patentirt. Neuerdings aber sind

Umstände eingetreten, welche den Erfinder veranlassen, sein Verfahren allgemein

bekannt zu machen und dasselbe, unter Verzichtleistung auf alle ihm zustehenden

Rechte, zum allgemeinen Gut zu erklären.Eine Ankündigung des nominellen Patentträgers in der St. Petersburger

Börsenzeitung Nr. 73 (März 1864) lautet wie folgt:„Es ist kürzlich ein Patent auf eine Extraction des in den

Rübenpreßlingen enthaltenen Saftes ertheilt worden, welches mit dem mir

patentirten Verfahren Aehnlichkeit hat. Um alle Streitigkeiten in dieser

Beziehung zu vermeiden, erkläre ich das mir am 7. November ertheilte

Patent für allgemeines Eigenthum und ermächtige ich Jeden, das Verfahren

nach Belieben anzuwenden. St. Petersburg im März 1864. Gez. Rob. Prehn.“Die Broschüre, worin das Verfahren veröffentlicht ist, erschien unter dem

Titel: Rapage et macération de la pulpe.

Kieff, Impr. et lithogr. de. J. et A.

Davidenko. 1864.

Im Nachstehenden soll demnach eine vollständige Beschreibung des ganzen Verfahrens

gegeben werden, so daß jede Zuckerfabrik darnach zu arbeiten im Stande ist. Die

sämmtlichen detaillirteren Pläne zu den erforderlichen Apparaten und Maschinen,

sowie jede gewünschte genauere Beschreibung ist außerdem durch das Comptoir des

Grafen A. Bobrinsky in Smela, Gouvernement Kiew, unentgeltlich zu erhalten, so daß die Einführung des

Verfahrens, welches schon vielen Beifall gefunden hat und in Rußland bereits in

sieben Fabriken ausgeübt wird, jedem Fabrikanten ohne irgend welche aus dem

Eigenthumsrecht des Erfinders erwachsenden Kosten ermöglicht ist.

Das Verfahren besteht in zwei Operationen: im trockenen Zerreiben der Preßlinge mittelst einer eigenthümlich

construirten Reibe und im Auslaugen des

erhaltenen Reibsels mit Wasser

in einem eigenthümlich construirten Auslaugapparat.

Das Verfahren kann also als die Auslaugung oder Maceration des Preßlingereibsels

bezeichnet werden. Man erhält mittelst desselben 12 Proc. Saft mehr als beim

einmaligen Auspressen; nimmt man nämlich an,

daß 100 Rübebrei beim Auspressen

80 Proc. Saft

liefern, so bleiben in den Preßlingen unlösliche

Substanzen

5 Proc. „

mithin verloren gehender SaftEs bedarf wohl kaum des Hinweises, daß diese Zahlen für das Verfahren

der wiederholten Pressung etc. die erforderlichen Modificationen zu

erleiden haben.

15 Proc. „

––––––––––––

100 Proc. Saft.

Bei dem Auslaugen der Preßlinge dagegen erhält man im Ganzen:

Saft von einer um 1/10 geringeren Schwere, nach

der Reduction auf die ursprüngliche

Schwere

92 Proc.

Rückstand: unlösliche Substanzen

5 „

mithin verloren gehender Saft

3 „

–––––––

100 Proc.

Das Zerreiben und darnach folgende Auslaugen der Preßlinge liefert also, unter

Verdünnung des Rübensaftes um nur 1/10, noch 12 Proc. Saft außer den beim ersten

Pressen gewonnenen 80 Proc.

Bekanntlich nehmen die dichten, unmittelbar von den Pressen kommenden Preßlinge das

Wasser selbst nach längerer Zeit nur schwierig auf. Werden sie aber vollkommen

zerkleinert und in eine Art Mehl verwandelt, so wird dieses augenblicklich vom

Wasser durchdrungen.

Dieses Zerreiben der Preßlinge geschieht mittelst einer

Reibe, deren Oberfläche mit Stiften versehen ist, die in entsprechende Einschnitte einer der Reibe

gegenüber stehenden, ein concaves Segment bildenden Gegenreibe eingreifen.

Die Preßlinge gehen zwischen dieser doppelten Metallbürste hindurch und werden

vollständig zu Mehl zermahlen. Natürlich ist das so erhaltene, äußerst feine und

lockere Reibsel leicht vom Wasser zu durchdringen und auszulaugen. Kennt man die

ursprüngliche Dichtigkeit des in den Preßlingen zurückbleibenden Saftes und die

Menge des zugesetzten Wassers, so kann man leicht die Dichtigkeit des Saftes, wie er

in verschiedenen Perioden der Auslaugung entsteht, berechnen. Theoretisch kann diese

Auslaugung bis zur vollständigen Erschöpfung des Reibsels gehen; in der Praxis hört

man damit auf, wenn der abfließende Saft nur noch 1 bis 1 1/2 Grad Baumé

wiegt.

Mit Uebergehung der Versuche, welche die Unanwendbarkeit anderer Constructionen zum

Zweck der trockenen Preßlingezerkleinerung darthaten, folgt hier die Beschreibung

der aus denselben hervorgegangenen und in jeder Weise bewährten Reibeconstruction, welche in

den Figuren

18–21 im Grundriß, im Aufriß und im Durchschnitt nach der Linie AB dargestellt ist. Am Umfang der Reibetrommel

stehen regelmäßige Reihen von glatten, runden Nägeln (Drahtstiften), deren Größe und

Form aus Fig.

21 bei x, x, x ersichtlich ist. Bei der

Umdrehung der Trommel gehen diese Stifte oder Zähne durch Einschnitte in gegenüber

stehenden Metallblättern.

Von diesen Blättern ist eine passende Anzahl in Eisenschienen eingelegt, welche die

Gestalt eines Viertelkreises besitzen und so eine die Reibetrommel theilweise

umschließende Gegenreibe bilden (s. Fig. 20). Diese muß über

die durch die Achse der Reibe gehende Verticallinie hinausreichen (s. Fig. 20), weil

sonst, wie directe Versuche gelehrt haben, das Zerreiben der Preßlinge nur

unvollkommen geschieht.

Gewöhnliche Poussoirs haben sich als unpraktisch erwiesen, indem sich die

Zwischenräume der Zähne bald verstopften u.s.w. Es ergab sich vielmehr die

Nothwendigkeit, die Masse stets in einem möglichst lockeren Zustande zu erhalten.

Dieses wird durch eine Art großen Rechens bewirkt, der auf seiner Achse eine

hin- und hergehende Bewegung erhält. Da aber auch hierbei noch eine

Ansammlung der Masse vorkommt, welche die Arbeit schließlich unmöglich macht, so ist

außerdem noch ein fester Rechen oder Kamm erforderlich, dessen Zähne zwischen

diejenigen des beweglichen hineinreichen; endlich müssen diese letzteren die Gestalt

von conischen Kreissegmenten haben und vorher auf einer provisorischen Achse

abgedreht seyn. In dieser Gestalt arbeitet der Apparat ganz vorzüglich; um jedoch

die Beschädigung der Reibe durch zufällig hinzukommende fremde Körper zu verhindern,

ist am Boden des Kastens zwischen dem Rechen und der Trommel eine leicht zu

verschiebende Eisenplatte eingelegt, durch deren Entfernung die ganze Masse zwischen

Poussoir-Rechen und Trommel augenblicklich entleert werden kann.

Hiernach werden die Figuren 18–21 leicht verständlich

seyn; die Haupttheile der Reibe sind folgende:

a Trommel mit den Stiften x, x,

x.

c concave Gegenreibe.

d hölzerner Kasten vor der Reibe.

e Segmente des hin- und hergehenden Rechens.

f feststehender Kamm.

g Treibrolle für den Rechen. Die Uebertragung erfolgt

mittelst einer Stange und des Krummzapfens h. Durch das

Vorhandenseyn zweier Löcher an diesem ist es ermöglicht, die Bewegung des Rahmens zu

vergrößern oder zu

vermindern und so die Wirksamkeit der Reibe zu modificiren.

i Einfüllraum für die Preßlinge.

k Abfall für das Reibsel.

l Holzstück am Rahmen zum genauen Einstellen der

Gegenreibe c.

m Lager der Reibe.

n Lager des Rechens.

p Haube der Reibe.

Eine Reibe von den angegebenen Dimensionen bedarf zur Bewegung 8 Pferdekräfte und

reicht für die Verarbeitung von 130,000 Klgrm. (2600 Ctr.) Rüben aus. Sie muß 1000

Umdrehungen in der Minute machen. Sollen nur 65,000 Kil. verarbeitet werden, so kann

man die Trommel um 1/3 schmäler machen, während eine weitere Verkleinerung

unzulässig seyn dürfte; es ist stets vortheilhaft, eine etwas größere Reibe zu

haben, als eigentlich nothwendig wäre, da nur so eine vollständige Reinhaltung

möglich ist.

Der Rechen macht 80 Schwingungen in der Minute.

Das Reibsel wird nach allen Seiten bis auf 10 Fuß Entfernung geschleudert, weßhalb

man einen passenden blechernen Behälter, der überall geschlossen und nur vorn offen

ist, an die Reibe ansetzen muß; derselbe ist alle halbe oder wenigstens ganze

Stunden zu reinigen.

Der Auslaugapparat für das mit der beschriebenen Reibe

erhaltene Reibsel besteht aus einer Reihe von cylindrischen Behältern von ganz

gleichartiger Construction, welche aus den Figuren 22–24 erhellen

wird; Fig. 22

stellt den Durchschnitt eines Cylinders dar, während Fig. 24 die obere Ansicht

desselben gibt. Aus dem beigefügten Maßstab folgt auch die Größe eines solchen

Behälters, deren acht zur Verarbeitung von 130,000 Kilgrm. täglich hinreichen, indem

einer die Preßrückstände von 16,250 Kil. auszulaugen gestattet. Kleinere Cylinder

arbeiten allerdings etwas besser, müssen aber in größerer Zahl vorhanden seyn und

erfordern mehr Raum zur Aufstellung. In noch größeren Cylindern findet hingegen nur

ein sehr unvollkommenes Auslaugen statt.

In den Figuren

22–24 sind die Haupttheile wie folgt bezeichnet:

a gußeiserne Stützen, auf denen der Behälter mittelst

zweier Zapfen r, um welche er sich drehen kann,

hängt.

b Eintrittsrohr für das Auslaugwasser; dasselbe hat

einen Druck von etwa 12 Fuß. Der Eintritt des Wassers geschieht durch die Achse

mittelst der von der Stütze t getragenen Stopfbüchse.

Das Rohr mündet bei d in den Cylinder und ist hier mit

einer aus den Stäben y

ruhenden Kappe v versehen, um den Druck des Wassers möglichst zu

vertheilen. (S. Figur 23.)

e durchlöcherter Doppelboden, mit Drahtsieb (ähnlich den

Centrifugensieben) überzogen, zur Aufnahme des Reibsels.

f eiserner, durchlöcherter unterhalb ebenfalls mit

Drahtsieb überzogener Deckel; g sind die Ringe zum

Abnehmen dieses Deckels. Die Befestigung und Dichtung desselben erfolgt durch den

Riegel h mit den Oefen l,

dem beweglichen Bocke i und dem Keile s, und endlich durch die Klammern und Keile k (Fig. 24).

Der Behälter ist am Boden mit einem Ablaßhahn für das nach dem Auslaugen im Reibsel

verbleibende Wasser versehen.

n ist der mit einer graduirten Scheibe versehene Hahn

für die Regulirung des Wasserzuflusses.

o (Fig. 24) ist das (über

f, f befindliche) Abflußrohr für den durch das

Auslaugen erzeugten Saft, welches in eine mehreren Behältern gemeinschaftliche Rinne

mündet.

Zum Beobachten des Aufsteigens des in den Behälter eintretenden Wassers kann an

demselben ein Wasserstandsrohr angebracht werden, welches jedoch für geübte Arbeiter

entbehrlich ist.

q ist ein eisernes Kreuz, welches den Doppelboden

während des Einfüllens des Reibsels trägt.

u ist ein schmiedeeiserner abgedrehter Reif, welcher an

den Kranz des Cylinders angenietet ist und zur Unterstützung des Deckels dient.

v ist ein gußeiserner Ring, an welchem der Boden und die

Wand des Cylinders angenietet sind und der zugleich den Doppelboden trägt.

x, x sind zwei Gummiringe zur Dichtung des Doppelbodens

und des Deckels.

Ueber das Sieb ist ein schmiedeeiserner Ring gespannt (s.u.).

Die Auslaugbehälter müssen so aufgestellt werden, daß man ihren Inhalt nach dem

Ablaufen des Wassers durch den am Boden angebrachten Hahn und nach Entfernung des

Deckels, leicht durch Umkippen um die Achse ausleeren und aus der Fabrik entfernen

kann. Es ist einleuchtend, daß dieß in sehr verschiedener Weise ausführbar ist.

Eine solche Aufstellung zeigen Fig. 25 und 26 im Aufriß

und theilweisen Grundriß.

Die Röhren a, Fig. 26, welche das

Wasser für die einzelnen Behälter liefern, müssen einen Durchmesser von 35

Millimeter haben; daraus folgt der Durchmesser des für je vier Behälter dienenden

Zuleitungsrohres b zu 70 und derjenige des für zwei

solcher Röhren gemeinschaftlichen Leitungsrohres c zu 99

Millim. Hierbei ist auf die Nothwendigkeit Rücksicht genommen, die Röhren so weit zu

machen, daß sie auch bei etwaiger theilweiser Versetzung noch hinreichend Wasser

liefern. Die Erfahrung hat gelehrt, daß man das Rohr c

so zu stellen hat, daß es höchstens vier Behälter nach jeder Seite versorgt; bei

einer größeren Anzahl findet nur ein unvollkommenes Auslaugen des Reibsels statt.

Wie schon oben gesagt, soll der Wasserdruck 12 Fuß betragen, doch kann man auch

einen etwas stärkeren oder schwächeren ohne Nachtheil anwenden.

Endlich ist noch zu bemerken, daß es unpraktisch ist, die Siebe an den durchlöcherten

Boden des Gefäßes, sowie an dessen Deckel direct zu befestigen; es sammelt sich

nämlich dann leicht Reibsel zwischen dem Sieb und der gelochten Platte, welches nur

schwer entfernt werden kann. Man befestigt vielmehr das Sieb an einem besonderen

eisernen Reif und legt diesen auf den Gummiring. Man kann dann jedesmal nach

Entleerung des Behälters das Sieb rein bürsten; das am Boden des Behälters liegende

braucht nur seltener, etwa zweimal wöchentlich gereinigt zu werden.

Die Auslaugung selbst dauert von einer Füllung des

Behälters bis zur nächsten im Ganzen 50 Minuten; hiervon kommen auf

das Füllen mit Reibsel

10 Minuten

das Zulassen des Wassers bis zum

Erscheinen des Saftes an der

Oberfläche

15 „

den Saftauslauf

15 „

die Entleerung und Reinigung des Behälters

10 „

––––––––––

zusammen

50 Minuten.

Das Wasser soll niemals kälter als 15 bis 20° R. seyn, da die Auslaugung bei

niedrigerer Temperatur zu langsam geht. Der Wasserbehälter muß also mit einer

Heizvorrichtung versehen seyn.

Die ausgeschüttelten Preßlinge (es empfiehlt sich dazu abwechselnd zwei Bühnen zu

benutzen, damit immer eine gereinigt werden könne) werden nach und nach zur Reibe

hingeschoben und dabei wird möglichst auf Fernhaltung aller fremden Körper geachtet.

Sollte dennoch ein solcher in die Reibe gelangen, so wird diese, wie oben angegeben,

entleert. Das erhaltene Reibsel darf nicht plötzlich in die Behälter geschüttet

werden, da es sich sonst zu fest auflegen und die Auslaugung erschweren würde. Man

legt vielmehr vor dem Einfüllen ein rundes, weitmaschiges Drahtsieb auf den oberen

Rand des zu füllenden Behälters und wirft das Reibsel nach und nach hindurch,

wodurch ein lockeres Aufeinanderschichten bewirkt wird.

Die Menge Reibsel, welche man in einen Behälter bringen kann, hängt ab:

1) von der ursprünglichen Dichtigkeit des Rübensaftes;

2) von der Menge des bei der Ernte oder der Aufbewahrung der Rüben verdunsteten

Wassers;

3) von der Feinheit des Reibsels, welche von dem besseren oder schlechteren Zustand

der Reibe bedingt ist.

Im Allgemeinen soll ein Raum von 3–11 Zoll zwischen Reibsel und Deckel frei

bleiben. Ist der Behälter gefüllt und der Deckel in der aus der Beschreibung

ersichtlichen Weise dicht aufgesetzt, so läßt man das Wasser von unten eintreten und

regulirt den Zufluß so, daß der Behälter nach 15 Minuten voll ist. Die Erfahrung

lehrt bald die richtige Hahnstellung, weßhalb man diese durch einen später

anzubringenden Gradzeiger andeutet.

Man kann das Aufsteigen des Wassers leicht an dem Wasserstandsrohr ermessen, wenn

dessen Verbindungshahn geöffnet ist; natürlich steht das Wasser darin stets um

einige Zoll höher als im Behälter selbst. Wenn das Wasser oben angelangt ist, muß

der Wasserstandshahn geschlossen werden, worauf man den Saft durch den (über f, f angebrachten) Schnabel o so lange ausfließen läßt, bis seine Dichtigkeit auf 1 1/2 bis 1°

Baumé herabgekommen ist. Man schließt nun den Zuflußhahn, und öffnet den am

Boden des Cylinders befindlichen Ablaßhahn, um das überflüssige Wasser aus dem

Behälter abfließen zu lassen, worauf nach Verschluß dieses Hahnes der Behälter

umgekippt, entleert und gereinigt wird.

Das erschöpfte Reibsel wird direct mittelst Wagen nach den Aufbewahrungsorten

geschafft; alle angrenzenden Theile des Gebäudes dürfen nicht mit Bretern verkleidet

seyn; es empfiehlt sich, überall einen Theeranstrich mit Sand anzubringen, um

möglichst alle Gährung fern zu halten und die Reinigung leicht und rasch bewirken zu

können. Der Boden des Locals wohin die Rückstände gebracht werden, muß, behufs

Ablaufens des noch vorhandenen Wassers, geneigt seyn.

Die ganz erschöpften Rückstände gehen leicht in Fäulniß über, weßhalb man nicht über

1° B. bei der Auslaugung gehen soll. In diesem Fall werden sie, namentlich

bei etwas Melassezusatz, gern vom Vieh gefressen. Sie lassen sich selbst bis zum

Sommer aufbewahren, wenn man sie in Canäle bringt, welche so eingerichtet sind, daß

das Wasser leicht ablaufen kann.

Der ganze Apparat erfordert zu seiner Aufstellung so wenig

Raum, daß man in den meisten Fabriken keine neuen Gebäude nöthig haben dürfte. Wie im Einzelnen

die Aufstellung zu geschehen habe, dürfte sich daher auch nach den Umständen

richten; in Fig.

25 und 26 ist zur Erläuterung eine Art im Aufriß und theilweisen Grundriß

dargestellt, welche sich als praktisch empfiehlt. Die einzelnen Theile sind aus dem

Gesagten hinreichend klar. Man sieht, daß g, Fig. 25, die

Rinne für den Ablauf des Macerationssaftes nach der Scheidepfanne, h diejenige für den Ablauf des nach der Auslaugung

abfließenden Wassers ist; e ist ein geneigter Boden zum

Fortschaffen der Rückstände.

––––––––––

Der Erfolg der ganzen Arbeit hängt wesentlich von folgenden drei Umständen ab:

1) von der größten Reinlichkeit in allen Theilen des Apparates;

2) von der Vollkommenheit der Zertheilung des Reibsels, welches so zu sagen zu Staub

verarbeitet seyn soll;

3) von der Schnelligkeit der Auslaugung.

Wird hierauf die durch die Erfahrung gebotene gewissenhafte Rücksicht genommen, so

kann der sichere Erfolg dieser Saftgewinnungsmethode nicht ausbleiben, wie dieß auch

in den Fabriken, welche darnach arbeiten, erwiesen ist.

Tafeln