| Titel: | C. Burleigh's Frictions-Kuppelung. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XLI., S. 185 |

| Download: | XML |

XLI.

C. Burleigh's

Frictions-Kuppelung.

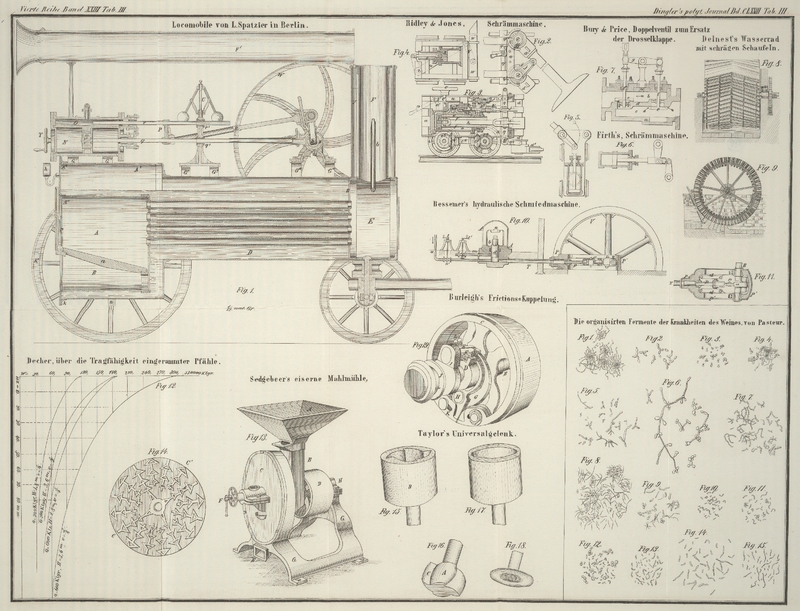

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Burleigh's Frictions-Kuppelung.

Als eine einfache und geräuschlos arbeitende lösbare Kuppelung wird die von C. Burleigh in Fitchburg (Massach., Amerika) erfundene

gerühmt, von der wir in Fig. 19 eine Abbildung

nach dem Scientific American geben. Die Losscheibe A auf der Welle B ist auf

der innern Seite schwach zulaufend ausgebohrt und diese Ausbohrung dient zur

Aufnahme des geschlitzten Rades C. An der Nabe D des letzteren sitzen zwei kurze Backen E, deren einer abgebrochen gezeichnet ist; zwischen

diesen liegt der eckige Bolzen F, der mit seinem

abgerundeten Ende gegen den gekrümmten, um H drehbaren

Hebel G trifft. Der andere Arm dieses Hebels trifft

gegen den geschlitzten Theil des Rades C, der Bolzen F endlich ist mit dem Muffe I fest verbunden, der auf der Welle verschiebbar ist. Wird also durch das

Eingreifen der Rückgabel in den Hals J des Muffes I der letztere auf der Welle vorgeschoben, so drückt der

Bolzen F gegen den Hebel G

und dessen zweiter Arm bei K gegen das geschlitzte

Frictionsrad C; dadurch wird das letztere fest an die

innere Seite des

Hauptrades gedrückt und die Umdrehung der Welle B

bewirkt. Das Rad C ist durch zwei starke Stellschrauben

L mit der Welle verbunden. ( Deutsche

Industriezeitung, 1864, Nr. 17.)

Tafeln