| Titel: | Die Schrämmaschine von J. Grafton Jones in London und Rob. Ridley in Leeds. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XLVI., S. 191 |

| Download: | XML |

XLVI.

Die Schrämmaschine von J. Grafton Jones in London und Rob. Ridley in

Leeds.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

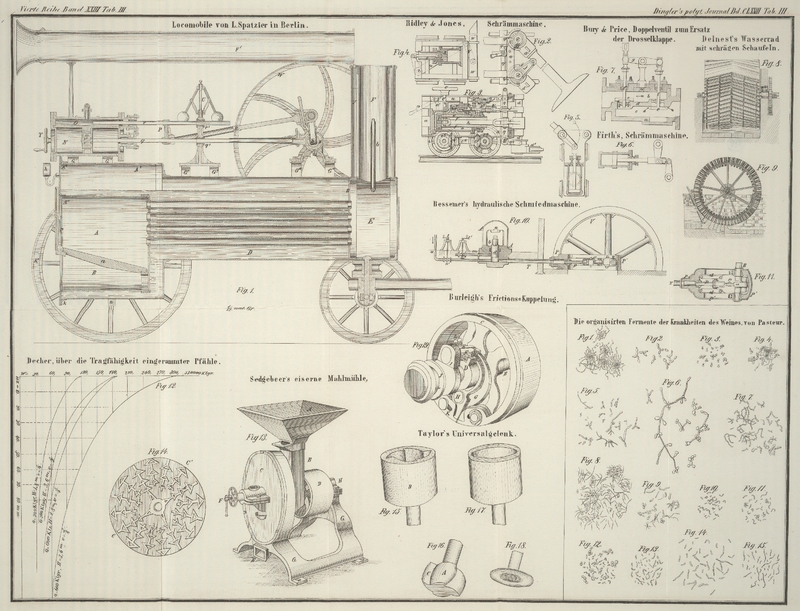

Jones' und Ridley's Schrämmaschine.

Das ausübende Werkzeug dieser Maschine (patentirt in England am 8. Juni 1863) besteht

in einer Keilhaue, die entweder eine schwingende oder eine gleitende Bewegung hat.

Die Mechanismen zur Bewegung der Keilhaue sind auf einem vierrädrigen Wagen

aufgestellt. Zum Betriebe dient comprimirte Luft in einem nach dem Trunksysteme

angeordneten Cylinder.

Die Anordnung der schwingenden Keilhaue ist in Fig. 2 im Grundriß

dargestellt und Fig. 3 zeigt den verticalen Längendurchschnitt der zugehörigen

Betriebsmaschine. a bezeichnet das Wagengestell, b die auf Schienen laufenden Räder desselben. Die

Hinterachse wird durch Vermittelung einer stehenden Welle c' und zweier conischer Räder von einem Handrad c getrieben und pflanzt dann die Bewegung durch die conischen Räder c³, c⁴, c⁵, c⁶ und die

liegende Welle c² auf die Vorderachse fort. Die

Bewegung des Wagens durch diese Mittel erfolgt allmählich in dem Maaße, in welchem

die Arbeit fortschreitet. Von der Kurbelstange h, die

innerhalb der hohlen Kolbenstange f im Cylinder e liegt, werden die beiden verticalen Wellen d, d getrieben, die durch Gelenkarme i mit der Kurbelstange h

verbunden sind. An jeder Welle d befindet sich außerdem

ein Arm j zum Betriebe der Steuerung; derselbe schließt

sich zu diesem Zwecke an einen Rahmen k, der zwischen

festen Führungen k' gleitet. Die Schieberstange l des Schiebers m schließt

sich gelenkig an einen Winkelhebel m', an dessen zweitem

Arm eine stellbare Büchse m² mit einer gekrümmten

Knagge m³ befestigt ist. Gegen diese Knagge m³ trifft eine im Rahmen k gelagerte Rolle k⁴ bei der Bewegung,

welche der Rahmen k von dem Arm j aus empfängt. Die Zeichnung stellt die Keilhaue p in ihrer hintersten Stellung dar, den Kolben f also im Begriff, frische comprimirte Luft an seiner massiven Fläche

aufzunehmen. Wenn die Keilhaue ihre Wirkung ausgeübt hat, so wird der Schieber durch den Handhebel n zurückgezogen, der durch den Arm n', die Verbindungsstange n² und noch einen zweiten Arm auf die Achse des Winkelhebels m' wirkt. Der Helm der Keilhaue p ist in einer der Büchsen d', mit denen die

beiden Wellen d, d versehen sind, befestigt und die Lage

der Büchsen auf dem vierkantigen Ende der Welle d wird

durch zwei gegabelte Arme q² regulirt, welche an

der durch den Hebel q drehbaren Welle q' sitzen. Die Gabeln umfassen einen Theil des Umfangs

der Büchsen und greifen in Nuthen an denselben ein. Der Hebel q wird dadurch in seiner Lage fest gehalten, daß ein Stift durch denselben

gesteckt und in eine der Bohrungen an der festen Platte r eingeschlagen wird.

Fig. 4 zeigt

die Anordnung einer ähnlich construirten Schrämmaschine mit gleitender Keilhaue im

Grundriß und theilweise im Horizontaldurchschnitt. Hier bewegt die Kurbelstange des

Trunkkolbens s einen Arm an der stehenden Welle t, die durch einen zweiten Arm u und das Gelenkstück v die Bewegung auf die

gleitende Keilhaue w fortpflanzt. In der Zeichnung ist

angenommen, daß die Keilhaue nahe über der Schienenfläche ihre Arbeit verrichtet,

doch kann man selbstverständlich dieselbe auch in den oberen Theil des Gestelles

legen. (London Journal of arts, Mai 1864, S. 268;

polytechnisches Centralblatt, 1864 S. 833.)

Tafeln