| Titel: | Leschot's Maschine zum Bohren in festen Gesteinen und die mit derselben angestellten Versuche; von H. Tresca. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. LXI., S. 248 |

| Download: | XML |

LXI.

Leschot's Maschine zum

Bohren in festen Gesteinen und die mit derselben angestellten Versuche; von H. Tresca.

Aus den Annales du

Conservatoire des arts et métiers, 1864, t. IV, p. 663.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Tresca, über Leschot's Maschine zum Bohren in festen

Gesteinen.

Der Civilingenieur Leschot ist auf den glücklichen

Gedanken gekommen, beim Bohren in harten Gesteinen anstatt der gewöhnlichen

Bergbohrer rotirende Gezähe anzuwenden, welche wie eine ringförmige Fräse wirken,

deren Stahlzähne durch eine aus Diamant bestehende

Verzahnung ersetzt sind. Zu diesem Zwecke faßt er schwarze Diamanten in einen

cylindrischen Ring derartig, daß einige derselben außen oder innen, die anderen

etwas vor dem Vorderrande des Ringes hervorstehen, welcher letztere dann so armirt,

in eine um sich selbst rotirende Bewegung versetzt und gleichzeitig mehr oder

weniger stark gegen das zu bohrende Gestein angedrückt wird. Obgleich der schwarze

Diamant schon früher als Werkzeug zum Abdrehen bei der Bearbeitung von Granit und

anderen ornamentalen Steinen benutzt wurde, so ist doch die von Leschot angegebene Anwendung dieses Edelsteines zur

bergmännischen Bohr- und Schießarbeit wirklich neu. Der ursprüngliche Apparat des

Erfinders erhielt durch einen tüchtigen Mechaniker, Hrn. Pihet, eine Einrichtung, wodurch er tragbarer wurde und er läßt sich in

dieser neuen Form leicht an der Firste oder Sohle eines Stollens oder einer Strecke

befestigen; durch eine bloße Kippbewegung läßt sich die Maschine in eine Art von

zweiräderigem Karren verwandeln, welcher durch einen Arbeiter leicht weggefahren

werden kann, sobald die Bohrlöcher nach gewöhnlicher Weise besetzt sind und die

Schüsse weggethan werden sollen.

Seit dem Bekanntwerden dieser interessanten Maschine hatten wir Gelegenheit, die

Leistungen derselben in Granit von mittlerer Härte mittelst eines, mit Kurbel

versehenen Rotationsdynamometers im Conservatoire des arts et

métiers zu Paris näher zu prüfen.

Bei Verwendung von zwei Arbeitern drang der armirte Ring per Stunde um 25 Centimeter in das Gestein ein. Der ausgeschnittene

Gesteinscylinder hatte, den Dimensionen des Ringes entsprechend, 31 Millim., das

Bohrloch selbst 43 Millim. Durchmesser, folglich entsprach das mittelst der Diamanten

erhaltene Bohrmehl einem Hohlcylinder oder einer Röhre von 12 Millim. Wanddicke.

Es wurden nach einander fünf Diagramme erhalten. Die Regelmäßigkeit der Arbeit der

Maschine ersieht man aus den beobachteten Ziffern in der nachstehenden Tabelle,

welche einander so nahe kommen, wie es bei dem Granit, einem so wenig homogenen

Gestein, kaum glaublich erscheint. Diese Regelmäßigkeit der Leistungen geht noch

weit klarer daraus hervor, daß die mittelst des Dynamometers erhaltene Tracirung

fast genau eine gerade Linie bildet.

Tabelle über die am 15. April 1863 mit der Bohrmaschine von

Leschot in Granit abgeführten Bohrversuche.

(Bei diesen Versuchsbohrungen wurde die dynamometrische Kurbel

Nr. 2 des Conservatoriums benutzt, deren Blatt sich bei einem Kraftaufwand von 1

Kilogr. um 0,884 Millimeter biegt. Halbmesser der Kurbel = 35 Centimeter).

LaufendeNummer derDiagramme.

Anzahl

derUmdrehungendesBohrkranzesper Minute.

MittlereOrdinaten derDiagramme,in

Millimet.

EntsprechenderKraftaufwand,in

Kilogr

Leistungper

Secunde, inKilogr.-Meternausgedrückt.

1

30

16,25

14,365

15,788

2

30

17,34

15,330

16,849

3

30

17,00

15,028

16,517

4

30

17,71

15,656

17,207

5

30

18,50

16,354

17,974

Durchschnittlich

30

17,36

15,345

17,067

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß der erforderliche Kraftaufwand schon zu bedeutend

ist, als daß die Leistung von zwei Mann demselben anhaltend zu entsprechen vermag.

Aus der allmählichen Zunahme des erforderlichen Kraftaufwandes geht hervor, daß

ungeachtet des ununterbrochenen Ausschwandens des Lochs, oder vielmehr der

ausgeschnittenen Rinne mittelst zugeführten Wassers, der Widerstand mit zunehmender

Tiefe des Bohrlochs gleichfalls etwas zunimmt.

Bezüglich des per Kilogr. des erhaltenen Bohrschwandes

oder Gesteinspulvers erforderlichen Kraftaufwandes stellt sich übrigens das Resultat

sehr günstig heraus;

das per Stunde in Pulver verwandelte Volum Granit wird

durch folgende Gleichung ausgedrückt:

π(R² –

r²) L = 3,1416

× 0,000222 × 0,25 = 0,000175 Kubikmeter, also, da das Gewicht von 1

Kubikmeter des Gesteins 2500 Kilogrm. beträgt, eine Gewichtsmenge von 2500 ×

0,000175 = 0,436 Kilogrm.

Der entsprechende Kraftaufwand beträgt 3600 × 17,067 Kil.-Met. = 61441

Kil.-Meter; demnach kommt auf 1 Kilogrm. Gesteinspulver die Kraft von 140000

Kil.-Met. Bei der getroffenen Einrichtung des Ringes braucht mit dem Leschot'schen Apparate nur etwa der dritte Theil des dem

fertigen Bohrloche entsprechenden Gesteinsvolums in Pulver verwandelt zu werden; der

Kern bleibt als regelmäßiger Cylinder stehen und bricht während der Arbeit nur aus,

wenn das Gestein sehr zerreiblich oder etwas klüftig ist.

Ueber die Anwendung von Maschinen beim

Stollen- und Tunnelbetriebe.

Schon seit mehreren Jahren werden manche Arbeiten beim Tunnelbetriebe mittelst

Maschinen ausgeführt; interessante Beispiele der zum vortheilhaften Ersatze des

Abbohrens der Bohrlöcher bei der Bohr- und Schießarbeit nach dem gewöhnlichen

Verfahren, mit Meißelbohrer etc., angewendeten verschiedenen Methoden finden wir bei

dem Alpen- und dem Apenninentunnel, sowie auch bei mehreren in Spanien im Betriebe

stehenden Tunnels.

Auf sehr hartem und pelzigem Gestein werden die Bohrer sehr bald stumpf; in manchen

Gebirgsarten ist selbst ein tüchtiger Bohrhäuer oft nur 7–10 Centimeter per Stunde abzubohren im Stande.

Die Verwendung von Maschinen zu Arbeiten unter Tage hat ihre entschiedene Weihe beim

Tunnelbau im Mont Cenis erhalten, wo zwölf durch comprimirte Luft getriebene

Bohrmaschinen gleichzeitig arbeiten und etwa zweihundert Bohrerstöße per Minute geben.

Aus einem im Journal of the Society of arts (1863, S.

679) enthaltenen Aufsatze von Samuel Firth über Kohlengewinnung mittelst Maschinen

Polytechn. Journal Bd. CLXX S. 413. ergibt sich, daß die Versuche, zu diesem Zwecke mechanische Vorrichtungen

anzuwenden, schon älteren Datums sind.

„Ich glaube nicht,“ sagt der Verfasser dieses Aufsatzes, daß

durch die Anwendung von Maschinen in den Kohlenwerken bei den Gewinnungsarbeiten

die jetzt erforderliche Arbeiterzahl bedeutend vermindert, wohl aber glaube ich, daß

durch diese Neuerung der Kohlenverbrauch gesteigert werden wird. Die jetzige

Zunahme des Consums läßt sich auf 2 Millionen Tonnen jährlich schätzen, welche

eine entsprechende Vermehrung der Arbeiterzahl um 3500 Mann erfordern würde;

dieses Plus würde sich durch die Maschinen produciren lassen. In der West Ardley

Kohlengrube haben die angestellten Versuche das Stadium des bloßen

Experimentirens bereits überschritten. Die Betriebskraft – comprimirte

Luft – wird durch eine über Tage stehende Dampfmaschine mit einem

Cylinder von 515 Millim. Durchmesser erzeugt; der Cylinder der von derselben

bewegten Luftmaschine hat nur 462 Millim. Durchmesser. Die comprimirte Luft wird

durch schmiedeeiserne Röhren bis auf die Schachtsohle geführt; diese Leitung ist

durch Kautschukrohre mit der ausübenden Maschine verbunden, welche letztere auf

Rädern ruhet und auf einem Schienengeleise ohne Mühe vor- und rückwärts bewegt

werden kann, je nachdem die Arbeit (das Schrämen) es erfordert. Die Arbeit

selbst geschieht gewöhnlich in drei Gängen; nach jedem Gange wird das

Schneidstück, der Schrämhaue ausgewechselt und durch ein der erforderlichen

Tiefe des Schrams entsprechend längeres ersetzt. Beim ersten Gange unterschrämt

die Maschine im Stoße 41 Centimeter tief, beim zweiten – nach dem

Auswechseln des Schneidstücks – 30 Centim. und beim dritten – mit

wiederum ausgewechselter Schneide – etwa 18 Centim., im Ganzen also etwa

90 Centim. tief. – Aus Firth's Angaben geht

ferner hervor, daß die Maschine bei Bedienung durch einen Häuer und zwei

Gehülfen ebenso viel leistet, wie dreißig Mann bei der gewöhnlichen

Gewinnungsarbeit. Da die Schräme nur 65 Millim. hoch geführt werden, anstatt 280

Millim., so fällt auch bedeutend weniger Kleinkohle, als sonst. – Eine

zweite, auf ein anderes Princip basirte Maschine wurde in demselben Kohlenwerke

angewendet; ihre Wirkung wird unmittelbar durch eine hin- und hergehende

Bewegung bewirkt und allem Anschein nach übertreffen ihre Leistungen die der

vorhin erwähnten Maschinenschrämhaue.“

Ohne uns hier bei der Anwendung von Maschinen zu den eigentlichen Gewinnungsarbeiten

länger aufzuhalten, wollen wir auf das neue (in französischer Sprache geschriebene)

Werk von Devillez aufmerksam machen, welches viele sehr

interessante Angaben über unseren Gegenstand enthält.Ueber die Bohrarbeiten bei dem Bau des Tunnels durch die Alpen und über die

Anwendung von Maschinen in den Bergwerken; von Devillez, Prof. der Civilbaukunst und der angewandten Mechanik an

der Provinzial-Bergschule des Hennegau. Lüttich, 1863. Nach der Beschreibung der verschiedenen Maschinen mit stoßender der Wirkung des (stets

umzusetzenden) Bohrers, welche ähnlich eingerichtet sind, wie die von Sommeiller beim Mont Cenis-Tunnel angewendete, und

derjenigen Bohrmaschinen, welche nach Art der Hobel- oder Nuthmaschinen wirken,

beschäftigt sich Devillez mit einem vom Bergingenieur Lisbet zu Bully-Grenay (Depart. Pas-de-Calais) erfundenen

neuen rotirenden Bohrer. Dieser Apparat ist ein gewöhnlicher Bohrer zum Bohren von

Gußeisen, unterscheidet sich aber von einem solchen durch mehrere Einzelheiten, in

denen das Verdienst der Erfindung beruht. Er besteht aus einem, wie bei manchen

Arten von Pfropfenziehern derartig um sich selbst gewundenen Stahlblatte, daß die

Kanten des letzteren schneckenförmig gekrümmt sind und der Bohrer eine Art

archimedischer Schraube bildet, so daß sich die durch die Schneide dieses Gezähes

losgetrennten Gesteinsstückchen und der entstandene Bohrschwand aus dem Bohrloche

entfernen lassen, wenn jene Schraube in der gehörigen Richtung gedreht wird.

Devillez führt in seinem Werke die Resultate mehrerer

recht günstig ausgefallenen Versuche mit dieser Maschine an; dieselbe ist indessen

nur auf milden Gesteinen, wie Schiefern u.s.w. anwendbar.

Beschreibung der Leschot'schen

Bohrmaschine für den Stollenbetrieb bei Tunnelbauten und beim

Bergbau.

Die Leschot'sche Maschine, deren mit Diamant armirtes

Schneidstück gleichfalls rotirend wirkt, ist zum Bohren in den härtesten Gesteinen

anwendbar; wegen ihrer Wichtigkeit theilen wir im Folgenden eine vollständige

Beschreibung derselben mit.

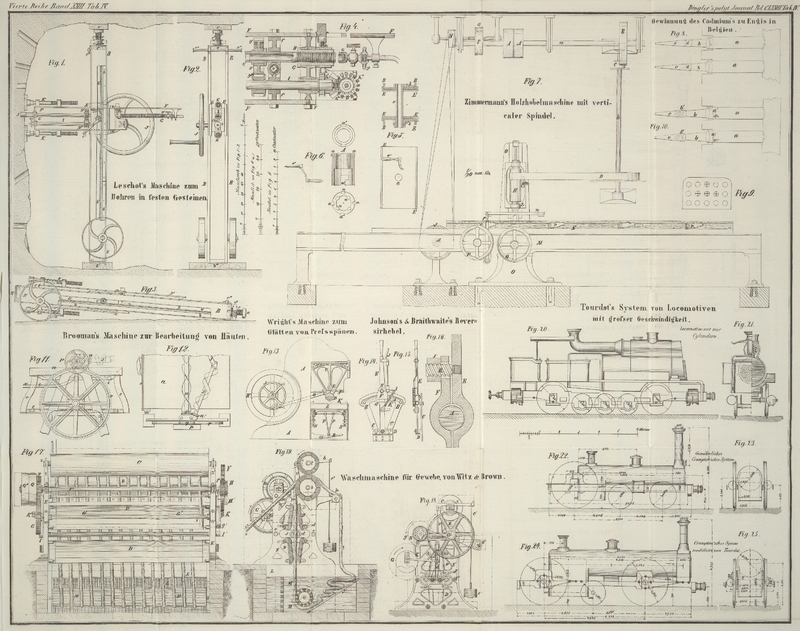

Fig. 1 gibt

den Längendurchschnitt eines Stollens oder einer Strecke, in welcher der Apparat zur

Arbeit fertig aufgestellt ist.

Fig. 2 ist der

Aufriß der Maschine nach einer auf der Durchschnittsebene rechtwinklichen

Verticalebene.

Fig. 3 zeigt

die Maschine zurückgeschlagen, in der Stellung, in welcher sie auf ihren Rädern

fortgefahren werden kann.

Fig. 4 stellt

die Einzelheiten des Mechanismus in größerem Maaßstabe dar.

Fig. 5 zeigt

die Einrichtung der zur Veränderung der Stellung des Bohrwerkzeugs dienenden

Theile.

Fig. 6 endlich

gibt eine Abbildung des mit seinen Diamantenzähnen armirten Bohrringes oder

Bohrkranzes.

Diesen letzteren wollen wir zunächst beschreiben.

Er besteht in einem Stücke Eisenrohr A (Fig. 6) von 5 bis 6

Millim. Stärke und einer seinem Durchmesser gleichen Länge, auf dessen einer Kante schwarze

Diamanten in Zwischenräumen von 7 bis 8 Millim. von einander so gefaßt sind, daß sie

ein wenig – höchstens um 0,5 Millim. – vorstehen. Am anderen Ende ist

ein Bajonnetschluß a' angebracht, mittelst dessen dieser

Bohrkranz an das Ende eines Rohres auf dieselbe Weise befestigt wird, wie ein

Bajonnet am Musketenlaufe.

Wird nun das mit diesem Kranze oder dieser Krone armirte Rohr gegen eine

Gesteinsfläche angedrückt und in drehende Bewegung gesetzt, so schneidet die erstere

in die letztere ein und zwar um so rascher, je stärker der auf das Rohr wirkende

Druck ist. Dem auf diese Weise entstandenen ringförmigen Einschnitte läßt sich durch

Fortsetzung der Arbeit eine bedeutende Tiefe geben, und der stehen gebliebene

cylindrische Kern kann leicht an seinem festsitzenden Ende losgebrochen und aus dem

Bohrloche entfernt werden.

Während der Arbeit muß Wasser in das Bohrrohr geleitet werden wodurch der Schwand

entfernt und die Reibung des Eisens bei Berührung mit dem Gesteine vermindert

wird.

Diese Arbeit scheint sehr zeitraubend zu seyn, geht aber in der Wirklichkeit

verhältnißmäßig sehr rasch von Statten. Auf Granit läßt sich bei alleiniger

Anwendung der Kurbel bis zu einer Tiefe von 30 Centimetern per Stunde abbohren, während ein tüchtiger Bohrhäuer mit seinem

Meißelbohrer nicht mehr als den vierten Theil dieser Teufe abzubohren im Stande ist.

Bei Gesteinen von größerer Härte als Granit, tritt dieser Vorzug noch weit

entschiedener hervor.

Der Preis des Gezähes ist kein Hinderniß für seine Anwendung, wie sich Wohl annehmen

ließe; der schwarze undurchsichtige Diamant, welcher den kostspieligsten Theil

desselben bildet, dient gewöhnlich in gepulvertem Zustande zum Schleifen der zum

Schmuck bestimmten durchsichtigen viel werthvolleren Diamanten.

Beim Bohren in Gestein nutzt sich der Edelstein nur wenig ab; ist er zu weiterem

Dienste untauglich geworden, so wird er aus seiner Fassung herausgenommen und kann

wieder in den Handel gebracht werden, da er nur im Verhältniß des erlittenen

Gewichtsverlustes an Werth verloren hat.

Eine Bohrkrone für Bohrlöcher von 36 Millim. Durchmesser kostet 100 bis 150 Francs.

und leistet ihre Dienste sehr lange, ehe sie unbrauchbar wird.

Die im Nachstehenden beschriebene Maschine ist zum Abbohren von Bohrlöchern zum

Stollenbetrieb bei Tunnelbauten oder zum Betriebe von etwa zwei Meter hohen Stollen

und Strecken beim eigentlichen Bergbau bestimmt.

Zwei aus Flacheisen bestehende Balken mit gerippten Rändern B,

B sind auf dem oberen Theile abgehobelt und außen beinahe ihrer ganzen

Länge nach beide mit Zahnstangen b, b versehen, welche

einem Schlitze oder einer Coulisse b' parallel

angebracht sind; sie bilden den Rahmen oder das Gestell der ganzen Maschine.

Am unteren oder hinteren Ende sind diese Balken durch ein strebbandartiges, mit

Spitzen b'' versehenes Querstück, am vorderen oder

oberen Ende mittelst eines ähnlichen Querstückes C

verbunden, durch welches letztere eine Schraube c geht,

deren Mutter c' auf der oberen Fläche dieses Querstücks

aufliegt. Wird dieses Gerüst in einem Stollen oder einer Strecke senkrecht

aufgestellt, und die Schraube c gegen eine zwischen die

Firste und die Maschine gebrachte Schwelle e angezogen,

während die Spitzen b'' auf eine auf der Sohle

angebrachte Schwelle gestellt sind, so steht der Apparat ganz fest und

unbeweglich.

Zwischen den beiden Balken B, B ist in der Längsrichtung

ein kleiner, aus zwei Eisenplatten E, E bestehender

Schlitten beweglich, welche Platten gehörig abgerichtet sind, so daß sie auf den

abgehobelten Flächen der Balken leicht gleiten.

Durch die beiden Schlitze b' und den Schlitten E, E geht ein Bolzen e,

dessen Kopf und Schließscheibe zwei Triebe bilden, deren Zähne in die Zahnstangen

b, b eingreifen. Beide Enden des Bolzens sind mit

viereckigen Löchern versehen, in welche eine Kurbel e'

paßt, mittelst deren er und mit ihm die Triebe gedreht werden können, wodurch der

Schlitten auf und ab bewegt wird.

Beim Heben wird der Schlitten durch die Sperrkegel e'',

e'' in seiner Lage erhalten; dieselben müssen aus den Zahnstangen ausgelöst

werden, wenn man den Schlitten tiefer stellen will.

Der ganze Rahmen ruht an seinem unteren oder hinteren Ende auf zwei Rädern, und ist

vorn mit einem Schwengel versehen, so daß er sich, nachdem er umgelegt worden, ganz

bequem transportiren läßt.

Der eigentliche Bohrapparat ist in dem Schlitten E, E

angebracht. Derselbe besteht in einem aus Flacheisen angefertigten Rahmen F, F, der etwa in seiner Mitte ein Querstück f trägt; durch ein in letzterem befindliches Loch geht

der Bolzen e hindurch.

Das auf zwei Paar in diesem Rahmen angebrachten Lagern ruhende Bohrrohr G ist an seinem vorderen Theile glatt, der übrige Theil

dagegen ist mit einem Schraubengewinde versehen, welches etwas länger ist, als die

Tiefe des zu bohrenden Loches werden soll. Hinten endet das Rohr mit einem

Verbindungshahn g, welcher in einer Nuth gleitet, so daß er beim Drehen

des ersteren der Rotation desselben nicht folgen, dabei sich aber doch mit ihm

vorwärts und zurück bewegen kann.

Am vorderen Theile des Rohres wird das eigentliche Bohrstück, der Bohrkranz A befestigt.

Etwa in der Mitte des glatten Theiles vom Rohre ist das Zahnrad g' festgekeilt. Im hinteren Lager ruht die

Schraubenmutter H, in welcher das Bohrrohr sich bewegt;

diese Mutter hat gleichfalls ein Zahnrad h, welches sich

leicht ausrücken läßt. Eine kleine, unter dem Bohrrohre befindliche und demselben

parallele Welle I hat einen Trieb mit Wangen g'', welcher auf ihrer ganzen Länge in einer Nuth

verschiebbar ist und in das Zahnrad g' greift; je

nachdem letzteres mit dem Bohrrohre, auf welchem es befestigt ist, sich vor oder

rückwärts bewegt, verschiebt es den Trieb g'' auf der

Welle I in der Nuth derselben. Vorn ist diese Welle mit

Sperrrad und Kegel i versehen, wodurch jede Bewegung in

falscher Richtung verhindert wird, so daß sich der Bohrkranz aus seinem

Bajonnetschlusse nicht auslösen kann; an ihrem anderen Ende befindet sich der Trieb

h' welcher in das auf der Schraubenmutter H befestigte Zahnrad h,

greift, sowie das Winkelrad h''. Letzteres wird durch

ein zweites, mit einem Schwungrade und Kurbel J

versehenes Winkelrad h'' bewegt.

Die Durchmesser der das Bohrrohr in drehende Bewegung versetzenden Zahnräder g', g'' und der die Schraubenmutter bewegenden Zahnräder

h, h' weichen ein wenig von einander ab, so daß sie

eine Differenzbewegung erzeugen, durch welche das Bohrgezähe im Gesteine langsam

vorgeschoben wird.

Ist das Loch zur beabsichtigten Tiefe abgebohrt und soll der Bohrer rasch

herausgezogen werden, so löst man das Rad h aus; dadurch

wird die Mutter unbeweglich und das Rohr schraubt sich mit der entsprechenden

Geschwindigkeit zurück. Die Neigung der Schraube ist so gewählt, daß der Bohrkranz

durch die Differenzbewegung vorwärts geschoben wird, wogegen er beim Aufhören dieser

Bewegung zurückgeht, ohne daß es nöthig wäre der Rotation die entgegengesetzte

Richtung zu geben.

Diese Einrichtung ist sehr wichtig, denn beim Drehen in umgekehrter Richtung könnte

sich der Bohrkranz auslösen und in dem von ihm gebohrten Loche stecken bleiben. Es

wird nur dann in umgekehrter Richtung gedreht, wenn man Zeit gewinnen und den Bohrer

rasch an den Ortsstoß, wo das Loch abgebohrt werden soll, heranbringen will. In

diesem Momente kann der Sperrkegel aus dem Sperrrade i

ausgelöst werden.

Die Räder h und h', welche

die Drehung der Schraubenmutter H vermitteln und

reguliren, können ausgewechselt und durch andere ersetzt werden, je nachdem die

Beschaffenheit des Gesteins ein rascheres oder langsameres Vorrücken des Bohrkopfes

erfordert.

Am vorderen Theile des Rahmens F, F sind noch zwei

Schrauben K, K parallel mit der Achse des zwischen ihnen

beiden und in gleicher Verticalebene mit ihnen befindlichen Bohrrohres angebracht,

welche in gezähnte Kronen auslaufen und dem Apparate beim Andrücken gegen den

Ortsstoß als sehr kräftige Stützen dienen.

Während der Arbeit wird durch den Hahn g Wasser in das

Loch injicirt, welches entweder aus einem höher liegenden Behälter zufließt, oder

durch einen Knaben mittelst einer kleinen Handpumpe aus einem Eimer zugeleitet

wird.

Die im Vorstehenden beschriebene Maschine zeichnet sich durch folgende Eigenschaften

aus:

1) Mittelst derselben lassen sich in jeder Höhe und in jeder Richtung –

selbstverständlich innerhalb der durch ihre Dimensionen bedingten Grenzen –

Löcher abbohren.

2) Diese Löcher können ganz dicht an beiden Seitenstößen, am rechten so gut wie am

linken, gebohrt werden, wegen der vollkommenen Symmetrie der einzelnen

Maschinentheile bezüglich einer durch die Mitte der Maschine, ihrer Länge nach,

gedachten Achse.

3) Die Maschine läßt sich leicht und rasch auseinandernehmen; ihr Gewicht ist in

Folge der fast ausschließlichen Anwendung von entkohltem (hämmerbarem) Gußeisen und

von Schmiedeeisen auf das Minimum reducirt.

Soll die Maschine nach vollendetem Abbohren der Löcher entfernt werden, damit sie

beim Wegthun der Schüsse durch abgesprengte Wände nicht verletzt wird, so wird das

Bohrrohr in den Rahmen F, F zurückgeschoben und dieser

letztere zwischen die beiden Balken B, B

zurückgeschlagen, ähnlich wie eine Taschenmesserklinge in ihr Heft; das Schwungrad

mit Kurbel wird abgenommen und in diesem Zustande kann die ganze Maschine gleich

einem Laufkarren oder Förderwagen aus dem Stollen oder der Strecke entfernt

werden.

Bis jetzt sind bereits zehn solcher Maschinen gebaut worden und bei verschiedenen

Arbeiten unter Tage, in Frankreich sowohl, wie im Auslande, versuchsweise in

Thätigkeit; allem Anschein nach bewähren sie sich bei den härtesten Gesteinen, die

von ihnen mit großer Leichtigkeit angegriffen werden, vollkommen.

Tafeln