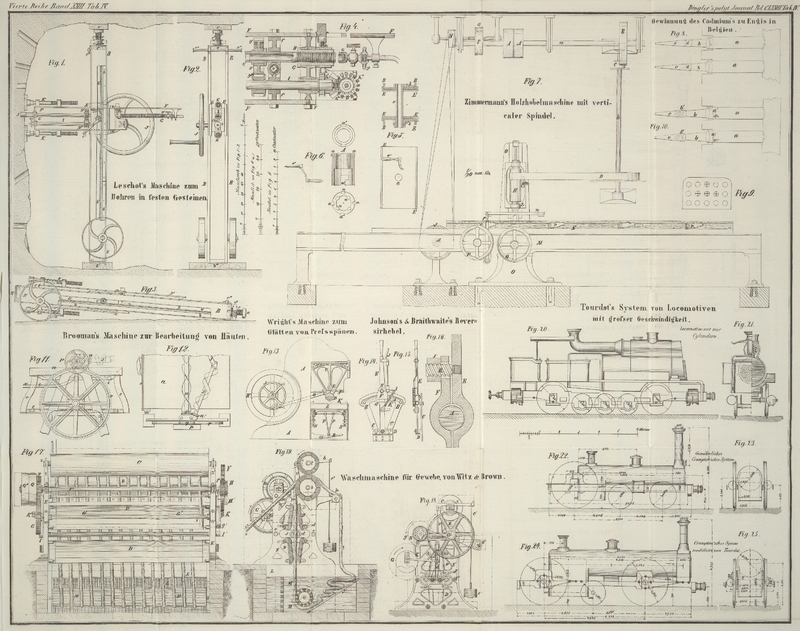

| Titel: | Waschmaschine für gewebte Stoffe, von Witz und Brown. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. LXV., S. 260 |

| Download: | XML |

LXV.

Waschmaschine für gewebte Stoffe, von Witz und Brown.

Nach dem Bulletin de la

Société industrielle de Mulhouse, Februar 1864, S. 49; aus der

deutschen Musterzeitung Nr. 7.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Witz's und Brown's Waschmaschine für gewebte Stoffe.

Die Maschinen zum Waschen gewebter Stoffe zeigen je nach dem besonderen Zweck, für

welchen sie bestimmt sind, im Princip und in der Construction bedeutende

Abweichungen. Der Hauptsache nach werden sie in vier Classen eingetheilt: 1)

Waschmaschinen für das Reinigen und Entfetten der thierischen Wolle; 2) Maschinen,

um das gefärbte Gespinnst in Strähnen zu waschen; 3) Maschinen, um die gewebten

Stoffe entweder vor der Farbe oder nach derselben zu waschen, von Schlichte Fett und

Seife zu reinigen, und 4) Leinen-Waschmaschinen.

Wir haben es hier mit einer Waschmaschine zu thun, welche unter Nummer 3 fällt.

Dieser als sehr zweckmäßig empfohlene Apparat wurde den Erfindern Brown und Witz schon im

Frühjahre 1862 in Frankreich patentirt und hat hauptsächlich seiner Einfachheit

wegen sehr verbreiteten Eingang gewonnen.

Fig. 17 ist

die Vorderansicht, Fig. 18 die Seitenansicht von rechts und Fig. 19 der Durchschnitt

von der Seite der Treibwelle.

Die eigentlich thätigen Theile der Maschine sind die beiden horizontalen Cylinder Z, C, unter welchen die zu waschenden Stoffe wie in

anderen derartigen Maschinen gepreßt werden, um die wässerigen und fettigen Theile

zu entfernen; ferner ein besonderes Agitator-System d,

welches die Stoffe schlägt und öffnet, und zwischen den Walken D, D¹ thätig ist.

Das Hauptgestell besteht aus den beiden Seitenwänden E,

E¹, in welchen sich die Lager für die Wellen aller einzelnen Theile der

Maschine befinden. Die Seitenwände sind durch drei starke eiserne Riegel e und durch die Wellbäume der Preßwalzen Z, C mit einander verbunden. Die Preßwalzen sind

folgendermaßen zusammengesetzt: Um einen starken Wellbaum sind gußeiserne Platten

und über diese wieder hölzerne Faßdauben gelegt. Der Wellbaum der unteren Preßwalze

Z ruht in den Lagern zweier Ständer, welche mit den

an den Seitenwänden E, E¹ befestigten Kniestützen

z¹ zusammengegossen sind; jene Ständer bilden

einen Theil des Hebels z, und sie gehen an der Spitze

der Kniestücke z¹ im Gelenk. Um den Druck der

oberen Preßwalze auf die untere gleichmäßig zu reguliren, dienen die Gegengewichte

c, welche an den von den Hebelenden herabgehenden

Stäben c¹ angehängt sind.

Die drehende Bewegung wird den verschiedenen Theilen der Maschine mitgetheilt durch

das Stirnrad F, welches von dem auf der Hauptwelle F¹ festsitzenden Getriebe F getrieben wird. Am entgegengesetzten Ende der Hauptwelle F¹ sind die Riemenscheiben Q, Q¹ angebracht, von denen die eine lose läuft und die andere

festsitzt. Auf der inneren Seite der feststehenden Riemenscheibe Q ist das Getriebe g

befestigt, welches in das Stirnrad G am Ende der

horizontalen, den Agitator d treibenden Welle G¹ greift.

h ist eine kleine hölzerne Walze, über welche das zu

waschende Gewebe fortgeführt wird; diese erhält ihre Bewegung durch die

Riemenscheiben H, H, I, von denen die erstere auf der

Hauptwelle F, I und die letztere auf der Welle der Walze

h befestigt ist. Die Ingangsetzung beider

Riemenscheiben geschieht durch einen Kreuzriemen (s. Fig. 18).

Der Agitator d besteht aus zwei Metallröhren, welche sich

zwischen den

Seitenwänden horizontal über die ganze Breite der Maschine ausdehnen; ihre

Verbindung wird an jedem inneren Ende durch die beiden gußeisernen Hebel I, I¹ bewirkt, welche sich frei an einem durch

die Gestellwand gehenden Stützpunkt schwingen. Ihre parallele Schwingung erhalten

die beiden Hebel I, I¹ durch die beiden kleinen

Daumen J, J, I welche ihre Bewegung mittelst der Scheibe

G, I von dem Rade G, I

auf der Welle G erhalten, dessen einer Arm und die

Scheibe G, I mit einer Furche versehen ist, in welcher

in einer größeren oder geringeren Entfernung vom Mittelpunkt ein Kurbelkopf

befestigt ist, an den sich der Kopf des Daumens legt; in dieser Weise läßt sich der

Lauf dieses Mechanismus verändern und gestattet dem Agitator eine beliebige Weite zu

geben.

Ober- und unterhalb des Agitators sind die je aus zwei hölzernen Klappen bestehenden

Walken an mit Oesen versehenen Eisenstücken befestigt, mittelst welcher sie sich an

den Seitenwänden in einer mit der Weite der Agitatoren übereinstimmenden Richtung

stellen lassen. Diese Stellung geschieht in der Weise, daß man die Bolzen d, I (Fig. 19), mittelst

welcher sie am Gestell festgehalten werden, losschraubt und in die für diesen Zweck

vorgesehenen Oeffnungen schiebt.

Um das Gewebe zu theilen und den Gang desselben zu leiten, ist über den oberen Walzen

ein hölzerner Querriegel X eingelegt, welcher mit in

gleichmäßigen Zwischenräumen aufgestellten Spitzen besetzt ist.

Die Maschine wird unmittelbar über einen Canal oder Wasserreservoir L aufgestellt, in welchem eine aus hölzernen Stäben L, I gebildete schiefe Ebene, ein Drehhaspel M und eine durchbrochene Scheidewand M, I angebracht sind; letztere hat den Zweck, die

Bewegung des Wassers so viel als möglich aufzuhalten.

Die zu waschenden Zeugstücke werden an den äußeren Enden der Maschine und zwischen

den Preßwalzen C und Z bei

y in der Richtung der Pfeile eingebracht; durch

diese gelangen sie auf die kleine Walze h, von welcher

sie auf die ein Gitter bildende geneigte Ebene J, I

geleitet werden, wo sie sich auflockern. Nachdem dieß geschehen, werden sie von dem

sich frei drehenden Haspel aufgenommen, welcher sie, ohne sie aufzuspannen, vertical

in der Richtung der Preßwalzen emporführt. Auf diesem Wege gelangen die Stücke

zwischen die Röhren des Agitators d, welcher durch seine

schnelle Hin- und Herbewegung sie rechts und links kräftig gegen die Flächen der

Walken D, D, I schlägt. Nachdem die Stücke durch die

Walzen und nochmals zwischen den Preßwalzen hindurchgegangen sind, steigen sie

wieder in das Bad herab, von dem sie dann am entgegengesetzten Ende der Maschine bei y, I ihren Ausgang nehmen.

Indem die Schnelligkeit des Ganges des Agitators nach Belieben vermehrt oder

vermindert, und die Klappen näher oder entfernter von einander gestellt werden

können, ist es einleuchtend, daß sich der Grad der Kraft, welchen die Maschine

ausüben soll, je nach der Natur der Gewebe leicht reguliren läßt.

Drei Punkte sind es hauptsächlich, welche der Waschmaschine von Brown und Witz vor den gewöhnlichen derartigen

Apparaten wesentlich den Vorzug geben: Erstens arbeitet sie sieben bis acht Mal

schneller als jene, ohne dem Gewebe zu schaden oder die Stücke zu verwickeln;

zweitens erlaubt sie, bei Vermeidung aller Spannung, die leichtesten Stoffe zu

waschen, und drittens bewirkt sie eine vollständigere Reinigung nach den

verschiedensten Färbungen, selbst ohne vorhergegangenes heißes Seifen- oder

Kleienbad.

Zur Bedienung ist nur ein Arbeiter und ein Gehilfe erforderlich. In einer Minute

können 180 Meter Gewebe hindurchgelassen werden, und drei oder vier Durchgänge sind

genügend, um die stärksten und am schwierigsten zu reinigenden Stoffe, wie z.B. mit

Krapp gefärbte, zu waschen.

Wegen ihrer Einfachheit und schnellen Thätigkeit eignet sich diese Maschine auch zur

Ausführung der Bleichoperationen mittelst Kalk, Chlorkalk und Säuren, zum Waschen

dieser Stoffe, sowie zur Appretirung derselben mittelst einer mit Colophonium

vermischten Appretmasse, welche letztere Operation sich bisher auf mechanischem

Wege, ohne üble Folgen zu hinterlassen, nur schwer ausführen ließ.

Tafeln