| Titel: | Sicherheitsventil für Dampfkessel; als Mittheilung patentirt für H. C. Beyer in Manchester. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. LXXVIII., S. 337 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Sicherheitsventil für Dampfkessel; als

MittheilungVon Professor Schubert in Dresden. patentirt für H. C. Beyer in Manchester.

Nach dem Mechanics'

Magazine, Januar 1864, S. 25; aus dem polytechnischen Centralblatt, 1864 S.

373.

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

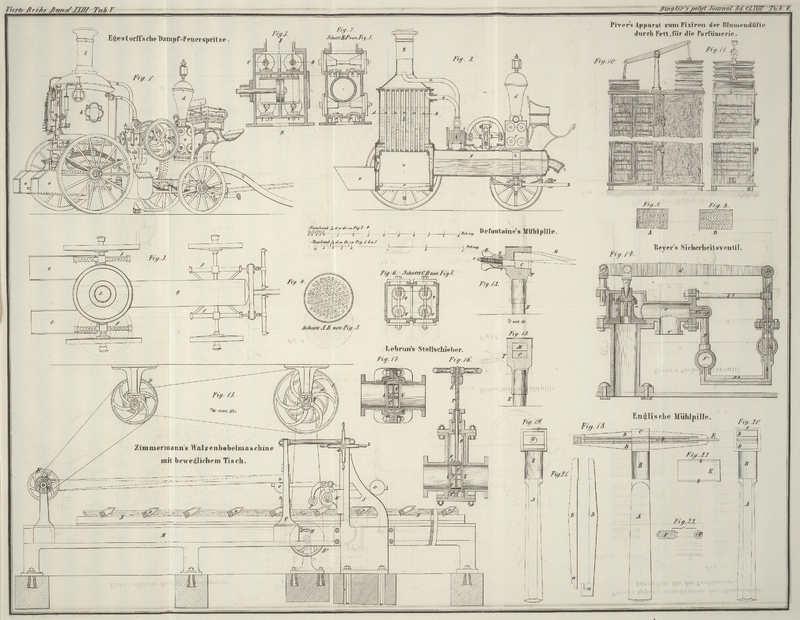

Beyer's Sicherheitsventil.

Die gewöhnlichen Sicherheitsventile heben sich bekanntlich beim Abblasen des Dampfes

nicht so hoch, daß der Dampf in genügender Menge austreten kann, um schnell an

Spannung zu verlieren. Diesem Uebelstand sucht Beyer

durch folgende Construction zu begegnen.

Das Ventil hat um seinen ganzen Umfang herum einen gebogenen Rand, der mit seiner

concaven Seite nach dem Ventilsitz gerichtet ist; und letzterer hat einen ähnlichen

gebogenen Rand, der mit seiner convexen Seite jenem gegenüber liegt. Zwischen der concaven Fläche

des Ventilrandes und der convexen Fläche des Sitzrandes ist ein kleiner Zwischenraum

gelassen, der nicht durchgängig gleich groß ist, sondern nach außen hin abnimmt.

Wenn nun das Ventil sich zu heben beginnt, so tritt der Dampf zwischen diese beiden

Flächen; da er aber hier eine größere Druckfläche findet und nach dem Sitzrande hin

nicht ausweichen kann, so übt er einen größeren Druck auf das Ventil aus und hebt es

höher.

Figur 14

zeigt diese Vorrichtung im Verticaldurchschnitt. a ist

der Rand des Ventilsitzes, der mit seiner convexen Fläche gegen den Ventilsitz hin

gerichtet ist; c die Ventilspindel; d der Ventilhebel; d' die

Drehaxe des letzteren.

Dieses Ventil öffnet sich, sobald die höchste zulässige Spannung erreicht ist, und

zwar so weit, daß die Austrittsöffnung viel größer wird, als bei den gewöhnlichen

Ventilen. Sobald die Spannung im Kessel um einige Pfunde unter ihren höchsten

zulässigen Betrag herabgegangen ist, schließt es sich wieder. Zu letzterem Zwecke

dient folgender Apparat.

Das Ventil ist in ein Rohr e eingeschlossen, welches den

ausblasenden Dampf durch das Mundstück e' abführt.

Dieses Rohr hat eine Bohrung, durch welche das obere Ende des Ventils hindurch

gesteckt ist, und eine andere e², welche mit den

Bohrungen eines Hahnes f und durch diese mit dem

verticalen Rohre g communicirt; das letztere ist mit

seinem oberen Ende auf den Schlüssel des Hahns lose aufgesteckt und um diesen

drehbar. Das Rohr g mündet in ein cylindrisches Gefäß

g', das durch ein communicirendes Rohr g² mit einem zweiten cylindrischen Gefäß h in Verbindung steht. Oberhalb des Gefäßes h befindet sich eine Ventilkammer h', welche oben und unten einen Sitz hat, und durch diese geht eine

Spindel k mit zwei Ventilflächen, je einer für den

oberen und den unteren Sitz. Eine Stellmutter k' am

oberen Ende der Ventilspindel k legt sich gegen den am

Rohre e befestigten, gegabelten Arm k². Das Gefäß h hat

an beiden Enden Drehzapfen, die durch Gelenkstangen mit einem am Hebel d befestigten Gelenkbolzen d² verbunden sind. Aus dieser Anordnung folgt, daß das Gewicht der

Gefäße g' und h und ihrer

zugehörigen Theile von dem Hebel d und dem Hahne f getragen wird. Die Stellmutter k' wird so gestellt, daß bei geschlossenem Sicherheitsventil der untere

Conus an der Stange k seine Oeffnung gerade hinreichend

frei macht, um Luft eintreten zu lassen. Das Gefäß g ist

mit Quecksilber gefüllt, das durch die communicirende Röhre g² bis an das Gefäß h aufsteigt,

welches um so viel höher liegt, daß bei geschlossenem Sicherheitsventil der

Quecksilberspiegel gerade mit dem unteren Ende des Gefäßes h abschneidet. Wenn sich nun das Sicherheitsventil öffnet, so wird das

Gefäß h mit dem Hebel d

gehoben und zugleich vermöge der Verbindung mit dem Gefäß g' und dem Rohr g ein klein wenig um den Hahn

f gedreht. Bei dieser Lage setzt sich die

Ventilspindel k mit ihrem unteren Conus auf den

bezüglichen Sitz auf, und das Quecksilber wird durch den auf den Spiegel in g' wirkenden Dampfdruck in das Gefäß h hinaufgetrieben, wodurch die Belastung des

Ventilhebels d vergrößert und zugleich die Spindel k, die im Quecksilber schwimmt, gehoben wird. Wenn in

Folge des fortgesetzten Ausblasens die Dampfspannung sich vermindert, so fließt

wieder etwas Quecksilber zurück und die Spindel sinkt mit dem Spiegel desselben, bis

der untere Conus desselben von neuem seine Oeffnung verschließt. Jetzt ist der

Luftzutritt abgesperrt und es wird mithin das weitere Zurücktreten des Quecksilbers

auf so lange unterbrochen, bis das Sicherheitsventil sich schließt. Sobald dieß

geschieht, geht der Hebel d und das Gefäß h nieder, der Conus der Spindel k öffnet sich wieder und unter der erneuten Einwirkung des Luftdrucks

fällt das Quecksilber bis in seinen normalen Spiegel zurück; dabei senkt sich auch

die Spindel k, aber nur so weit, als es die Stellmutter

k' zuläßt, also bis in die Lage, bei welcher der

untere Conus seine Oeffnung gerade noch frei läßt. Dadurch werden alle Theile in

ihre normale Stellung zurück geführt.

Tafeln