| Titel: | Die Dampf-Feuerspritze der Stadt Hannover; vom Maschinendirector Kirchweger in Hannover. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. LXXX., S. 342 |

| Download: | XML |

LXXX.

Die Dampf-Feuerspritze der Stadt Hannover; vom

Maschinendirector Kirchweger in Hannover.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1864 S. 71.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

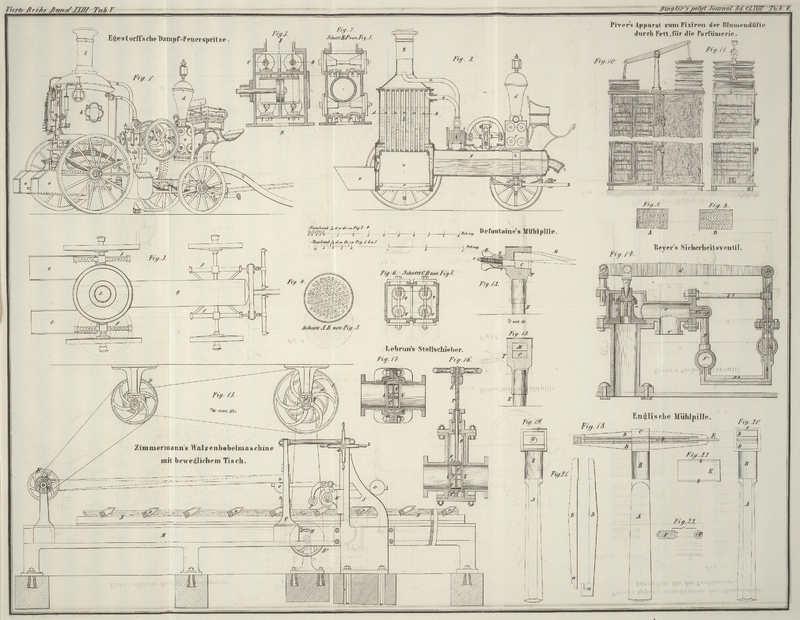

Egestorff'sche Dampf-Feuerspritze.

Am 7. December v. J. wurde in Linden eine officielle Probe mit der in der Egestorff'schen Maschinenfabrik daselbst für die Stadt

Hannover ausgeführten Dampffeuerspritze vorgenommen, wobei man das Folgende

beobachtete. Ein WasserreservoirWasserresevoir, auf gleicher Höhe mit und neben der Spritze stehend, enthielt das zu

verspritzende Wasser und man erreichte:

Anzahl derSchwungradumgänge

AusgespritztesWasserquantum

Weite desMundstücks

Strahlhöhe.

HorizontaleWurfweite

per Minute.

per MinuteKubikf.

engl.

Zoll engl.

Fuß.

Fuß.

beim Versuche Nr. 1

113 1/2

43,4

1 1/8

146

–

„

„ „

2

161

53,3

1 3/16

156

–

„

„ „

3

142 2/3

49,9

1 1/5

150

170

„

„ „

4

122 1/2

45,1

1

150

170

Der Dampfcylinder der Spritze, doppeltwirkend, hat einen Durchmesser von 8 1/2 Zoll

bei 9 Zoll Kolbenhub; die direct mit der Kolbenstange in Verbindung stehende

gleichfalls doppeltwirkende Pumpe hat bei gleichem Hube nur 7 Zoll Durchmesser. Der

Dampf, in dem mit 199 Stück 1 3/8 zölliger messingener Siederöhren versehenen

Verticalkessel auf 7 Atmosphären Ueberdruck normirt, erhielt sich in dieser Spannung

sehr gleichförmig ohne nennenswerthen Kohlenverbrauch.

Die Pumpe lieferte im Durchschnitt etwa 86 Proc. der theoretischen ganzen

Nutzleistung. Die vorstehend angegebenen Strahlhöhen mit dem Drucke verglichen,

welcher in dem Windkörper vorhanden und an einem Manometer beobachtet wurde, ergeben

sich als resp. 66,66; 65,66 und 65,7 Proc. der jenem Drucke entsprechenden

theoretischen Höhen.

In Fig. 1 ist

die Egestorff'sche Dampfspritze in perspectiver Ansicht

dargestellt; Fig.

2 gibt einen Längenschnitt, so wie Fig. 3 den Grundriß

derselben ohne Dampfpumpe und Kesselarmatur an; Fig. 4 bis 7 stellen Schnitte

einzelner Theile dar, welche später näher besprochen werden sollen. Die ganze

Dampfspritze läßt sich aus drei Hauptbestandtheilen zusammengesetzt denken, nämlich:

aus dem Dampfkessel, der Dampfpumpe und dem zum Fortschaffen derselben nöthigen

Fuhrwerke.

Auf dieses letztere, dessen Einrichtung leicht aus den Figuren 1–3 zu erkennen

ist, wird das Gewicht der Dampfpumpe nebst Dampfkessel durch Federn f, f übertragen.

Der stehende, aus Stahlblech angefertigte Dampfkessel k

ist in Fig. 4

im Querschnitt dargestellt; u ist die Feuerbüchse, deren

obere Deckplatte, welche zugleich als Rohrwand für die Siederöhren n dient, aus Kupfer hergestellt ist. Die

Gesammtheizfläche der Siederöhren und Feuerbüchse beträgt 300 Quadratfuß; t ist die Feuerthür zum Einschaufeln des Brennmaterials und r der Rost; o, o sind zwei

an der äußeren Feuerkiste befestigte Kästen zur Aufnahme von Brennmaterial. Der

Schornstein s ist vermittelst eines conischen

Blechmantels auf dem Kessel befestigt; a ist das

Dampfausströmungsrohr, welches wie aus Fig. 2 ersichtlich, in den

Schornstein mündet und wird also der ausströmende Dampf zur Anfachung des Feuers

benutzt; e ist das nach dem Dampfcylinder führende

Dampfeinströmungsrohr. Das zur Speisung des Kessels nöthige Wasser wird durch Giffard'sche Injectoren aus einem unter dem

Saugwindkörper g befindlichen Wasserbehälter in den

Kessel gepumpt; außerdem ist aber noch eine Handpumpe angebracht, durch welche das

Füllen des Kessels ohne Hülfe des Dampfes ausgeführt werden kann. Um den

Verticalkessel k ist eine Bekleidung von Holz

angebracht, welche in Fig. 2 nicht angegeben

ist.

Die Dampfpumpe ist nach Carrett'schem Systeme; b ist der Dampfcylinder und c der Pumpencylinder; in der Mitte zwischen beiden liegt die

Schwungradwelle; d ist der Druckwindkessel und g der Saugwindkessel, in welchen letzteren das von dem

Pumpencylinder herkommende Saugrohr h mündet.

Die Figuren 5

bis 7 stellen

verschiedene Durchschnitte des Pumpencylinders dar; derselbe ist von Messing und in

einem Stück gegossen; die Kolbenliederung besteht aus zwei Lederkappen. Fig. 5 gibt

einen Längenschnitt, Fig. 6 einen Querschnitt und Fig. 7 einen

Horizontalschnitt des Pumpencylinders an.

Um leicht zu den Ventilen gelangen zu können, sind an jeder Seite des Pumpencylinders

vier Deckel angebracht, von denen je zwei einander gegenübersitzende durch einen

Bolzen befestigt werden. Diese Deckel haben nach innen conische Hülsen, durch welche

der Hub der Ventile begrenzt wird; p, p sind die

Saugventile und q, q die Druckventile. Wie aus den Figuren 5 bis

7

ersichtlich, ist die Anzahl der Ventile verdoppelt. Die Anordnung von je zwei

Ventilen statt eines ist auf den Nutzeffect der Pumpe ohne Zweifel von günstigem

Einfluß. Man hat nämlich für zwei Ventile einen geringeren Hub nöthig. Das Heben,

resp. Schließen der Ventile wird aber desto rascher erfolgen, je kleiner der Hub der

Ventile ist und wird daraus klar, daß hierdurch eine Erhöhung des Nutzeffectes

eintritt. Die Dichtung der Ventile wird durch Lederringe, welche unter den Sitzen

derselben befestigt sind, hervorgebracht.

Tafeln