| Titel: | Englische Mühlpille. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. LXXXIII., S. 348 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Englische Mühlpille.

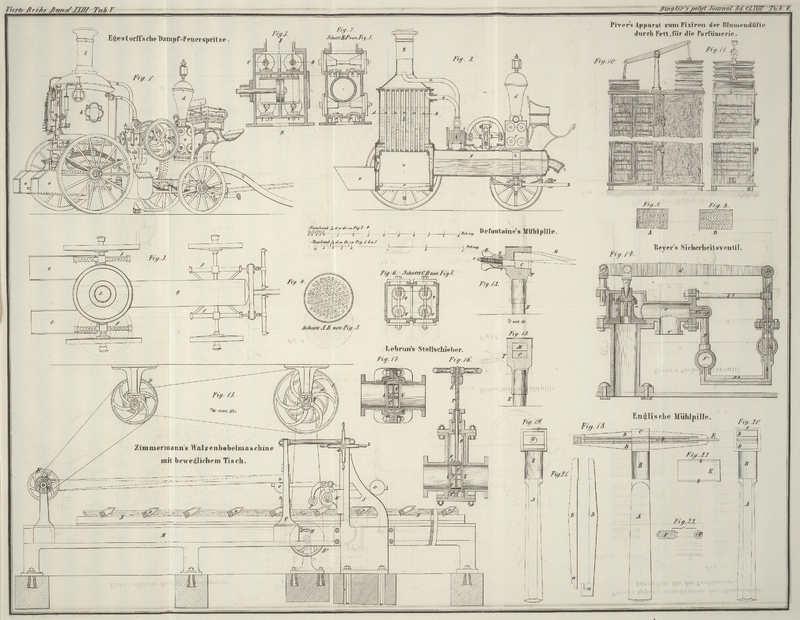

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Englische Mühlpille.

Schon vor mehr als zwanzig Jahren fand der Unterzeichnete in einer amerikanischen

Mühle zu Mannheim eine Mühlpille im Gebrauche, welche die guten Eigenschaften der im

vorigen Artikel mitgetheilten Defontaine'schen in

erhöhtem Grade besitzt, weßhalb ihre Beschreibung hier um so eher folgen mag, als

sie damals wenig bekannt geworden zu seyn scheint. Die Zeichnungen Fig. 18 bis 23 geben die

englische Mühlpille, wie sie im Frühjahre 1844 in der mechanischen Werkstätte der

Augsburger polytechnischen Schule, sowohl im Modelle als auch in wirklicher Größe

zum Gebrauche, ausgeführt wurde.

Fig. 18 ist

eine Seitenansicht derselben, Fig. 19 eine Ansicht von

oben oder von der

dem Arbeiter zugewendeten Seite; Fig. 20 zeigt dieselbe

von unten oder von der Seite der Schneide aus gesehen; Fig. 21 stellt die beiden

auseinander genommenen Hälften des Meißelhälters dar; Fig. 22 ist die Ansicht

eines auswechselbaren Meißels oder einer Klinge der Mühlpille; Fig. 23 ist die

Stellschraube, gegen welche sich das stumpfe Meißelende stemmt, und durch welche der

Meißel soweit aus dem Meißelhalter herausgeschoben werden kann, als es seine

Abnützung an der Schneide erfordert.

Das Werkzeug besteht, wie die Figuren deutlich erkennen lassen, aus fünf einzelnen

Theilen, nämlich dem Stiele oder Griffe A, auf welchen

eine schmiedeeiserne Hülse B aufgesteckt ist, die mit

einem nach zwei Seiten verjüngt zulaufenden Rahmen C

endigt. In diesem Rahmen stecken die zwei Theile des Meißelhalters D und werden durch denselben in Folge der keilförmigen

Form gegeneinander gepreßt, wodurch die eingelegte Klinge oder Schneide E festgehalten wird, während sie durch die Schraube F beim Gebrauche vor dem tieferen Eintritt in den

Meißelhalter geschützt wird.

Ueber die genannten einzelnen Theile der Mühlpille ist nur noch wenig zu sagen. Die

zwei Hälften D, D

Fig. 21 des

Meißelhalters sind oben bei a so mit einander verbunden,

daß, wenn sie zusammengesteckt sind, eine Verschiebung des Deckels auf dem

Untertheile nicht möglich ist. Eine Bohrung, welche der ganzen Länge nach durch den

Meißelhalter geht, trifft zur Hälfte den Deckel, zur Hälfte den Untertheil, und in

diese Bohrung ist ein ziemlich feines Gewinde geschnitten. In dieses Gewinde ist die

stählerne, an ihrem Ende gehärtete Stellschraube F

eingelegt, welche durch einen langen Schraubenzieher, der durch die Oeffnung G, Fig. 19, eingesteckt

wird, gedreht werden kann. Ist der Meißel durch Schleifen kürzer geworden, so wird

derselbe einfach durch die Stellschraube F etwas weiter

vorgeschoben, so daß, was ein großer Vorzug bezüglich der Sicherheit des Hiebes ist,

die Schneide immer die gleiche Entfernung vom Stiele des Werkzeuges behält. Nicht

bloß die Verbindung bei a, sondern auch die eingelegte

Stellschraube F, sowie die Hülse oder der Rahmen C machen jede Bewegung der beiden Hälften des

Meißelhalters auf einander unmöglich. Damit auch die Klinge oder der Meißel E keine Seitenbewegung machen und sich in Bezug auf den

Hammer schräg stellen kann, ließ man am Maule des Hammers prismatische Leisten

stehen, an welche sich die schrägen Seitenflächen b der

Klinge E anlegen. Auf diese Weise ist die Klinge

unwandelbar mit dem Hammer verbunden. Soll eine Klinge ausgewechselt werden, so

macht man mit umgewendetem Hammer nur einen Schlag auf irgend einen festen Gegenstand,

wodurch die Hülse C zurückrutscht, der Druck auf die

beiden Hälften D aufgehoben und die Klinge frei

wird.

Die Vorzüge dieser Mühlpille sind nun folgende: Der Hammer behält fast absolut immer

das gleiche Gewicht, da die Schneiden nur wenige Lothe wiegen und die Differenz

zwischen einer abgenutzten, unbrauchbaren und einer neuen folglich noch geringer

ist. Dieses beständig gleiche Gewicht ist auf die Gleichheit des Hiebes vom größten

Einfluß. Die Meißel, welche nur die Dicke eines Hobeleisens haben, können ohne große

Kosten vom feinsten Stahle gemacht werden, erhalten gleich Anfangs durchaus gleiche

Härte und kommen, einmal fertig, nie wieder in's Feuer, da sie nicht ausgespitzt zu

werden brauchen, sondern bei ihrer geringen Dicke immer nachgeschliffen werden

können, weßhalb auch der Stahl bis zum letzten Zoll seiner Abnutzung die gleich gute

Qualität behält. Die beständig gleiche Form des Hammers, sowie das beständig gleich

weite Vortreten der Schneide über den Hammer, gestatten beim Schärfen des Steines

immer die gleiche Handbewegung, wodurch der Hieb ein weit regelmäßigerer wird, als

dieß beim Gebrauche irgend einer anderen Mühlpille der Fall ist.

C. Walther.

Tafeln