| Titel: | Die Parfümerie im Jahre 1862; von Barreswil. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XCIV., S. 385 |

| Download: | XML |

XCIV.

Die Parfümerie im Jahre 1862; von Barreswil.

Aus den Annales du

Conservatoire des arts et métiers, t. IV p. 273.

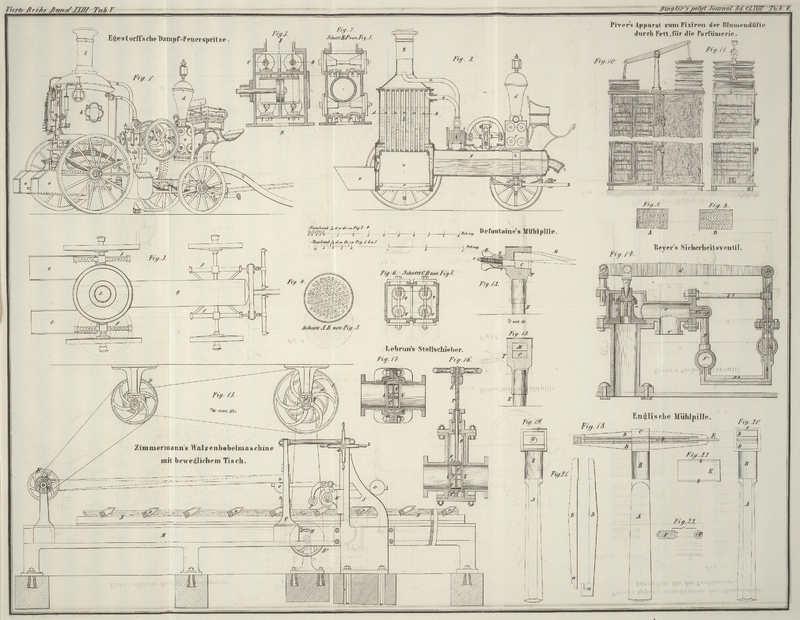

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Barreswil, über die Parfümerie und deren jetzigen Standpunkt in

Frankreich.

In der Parfümerie gibt es eine Kunst und eine Technik.

Die Kunst des Parfümeurs besteht darin, den Duft (das Bouquet) einer natürlichen Blume oder eines

Blumenstraußes durch Gemische von Riechstoffen nachzuahmen; die ätherischen Oele,

Balsame, sowie die in Fett, Oel oder Alkohol fixirten Parfüms zur Anfertigung von

Pommaden, kosmetischen Mitteln, Waschwässern, Toilettseifen zu benutzen;

alkoholische Extracte, Duft- und Räucheressige etc. darzustellen; endlich auch, alle

diese Waaren in besondere Verpackungen zu bringen, so daß sie entweder durch die

geschmackvolle Auswahl, oder durch die Nützlichkeit der letzteren größeren Werth

bekommen (sie „aufzumachen“).

Die französischen Fabrikanten zeichnen sich in diesem Industriezweige ganz besonders

aus; Niemand versteht es besser, die Odeurs auszuwählen, die zartesten Düfte in der

verschiedenartigsten Weise mit einander zu verbinden. Niemand versteht es so gut,

der Enveloppe einen eleganten und anmuthigen Schwung zu geben, als der Franzose, und

ganz besonders der Pariser.

Damit soll keineswegs behauptet werden, daß auch nicht in anderen Ländern gute

Parfümerien dargestellt werden. Jedermann kennt das Cölnische Wasser, dessen Bouquet

sehr zum Gemeingut geworden ist; das Eß-Bouquet der Engländer hat einen

wohlverdienten Ruf; die Duftkissen des Orients, die türkischen Rosenöl-Flacons haben

ein Gepräge, welches sich durch die zahllose Menge französischer Modelle nicht hat

in den Hintergrund drängen lassen. Indessen stimmt darin das Urtheil Aller überein,

daß bezüglich der Parfümerie-Artikel im Ganzen, wie hinsichtlich der Vorzüge

einzelner Odeurs und der Verschiedenheit der Formen die Franzosen den ersten Rang

einnehmen und man kann versichert seyn daß dieser Rang denselben weder von Deutschen

und Belgiern, welche Frankreich darin nachahmen, noch von den Engländern, die an

ihren classischen Modellen festhalten, streitig gemacht werden kann. Dieß ist durch

die allgemeine Londoner Industrie-Ausstellung des Jahres 1862 zur Genüge bewiesen

worden und wenn auch vom Standpunkte der exquisiten Parfümerie aus die Abwesenheit

mehrerer Firmen, welche hinsichtlich des feinen Geschmacks und der Eleganz

europäischen Ruf haben, sehr zu bedauern war, so läßt sich doch keineswegs in Abrede stellen, daß

die in London vertreten gewesenen Häuser ihren Rang würdig aufrecht erhalten

haben.

Der frische und zarte Geruch der feinen französischen Seifen, die Eleganz und der

Reichthum der Duftkissen, der Parfüms für Taschentücher in der französischen

Abtheilung fand allgemeine Anerkennung; dem ausgesuchten Wohlgeruche, der

sinnreichen und geschmackvollen Verpackung der Pariser Artikel dieser Art widerfuhr

alle Gerechtigkeit.

Die Technik der Parfümerie basirt auf der Gewinnung der

von der Natur, ganz besonders im Pflanzenreiche dargebotenen Riechstoffe, auf der

Reinigung der Excipientien, d. i. der Substanzen mittelst deren diese Duft- oder

Riechstoffe fixirt oder gebunden werden, wie z.B. Fette, Oele, Alkohole etc., sowie

auf der Sättigung der letzteren mit dem Dufte der Blumen selbst.

Manche Parfümeurs verarbeiten nur die bereits präparirten Parfüms; andere

beschäftigen sich auch mit deren Gewinnung; noch andere endlich verbinden mit der

Parfüm-Industrie auch die Cultur der wohlriechenden Gewächse oder die Darstellung

der durch chemische Processe zu gewinnenden künstlichen Parfüms.

Diese erklärenden Vorbemerkungen waren erforderlich, um die Verdienste der

französischen Ausstellung in London gehörig an's Licht stellen und die große

Bedeutung, sowie den hohen Standpunkt der französischen Parfümerie darzulegen.

Die wirkliche Bedeutung des Parfümeriehandels in Frankreich datirt erst aus der

neuesten Zeit; im J. 1810 erreichte der ganze Umsatz in diesen Artikeln in

Frankreich kaum 2 Millionen Frcs., heutzutage beträgt er über 40 Millionen Frcs.

Ein Haus, welches in jener Zeit zu den besten gezählt wurde, machte jährlich für

35,000 Frcs. Geschäfte, 1862 für beinahe 2 Millionen; 1810 beschäftigte es 5

Personen und besaß einige durch Menschenkraft bewegte maschinelle Vorrichtungen,

jetzt ist sein Arbeiterpersonal 181 Mann stark und seine Maschinenkraft beträgt 25

Dampfpferde; der Umsatz in einem einzigen, von diesem Hause mit Intelligenz und

Energie ausgebeuteten Artikel, einem Toilettessig, hat den Betrag von 1 Mill. Frcs.

im Engrospreise erreicht. Eine einzige Toilettseifenfabrik liefert jährlich für mehr

als 800,000 Frcs. von diesem Artikel.

Wir wollen nun zu einigen technischen Details hinsichtlich der verschiedenen

Operationen dieses Industriezweiges übergehen. Dieselben zerfallen in zwei Classen:

1) die Gewinnung der Duftstoffe selbst; 2) die Verarbeitung derselben für den Bedarf

des Parfümeurs.

Die zweite Branche der Parfümerie-Industrie hat ihren Hauptsitz in Paris; sie

producirt Toilettseifen, Duftextracte (extraits

d'odeurs), deren Darstellung so außerordentlich interessant ist, kosmetische

Präparate aller Art, Toilettwasser u.s.f.

Darstellung der Toilettseifen. – Die Vorrichtungen

und Geräthschaften zu den für diese Fabrication erforderlichen Manipulationen sind

in manchen französischen Fabriken sehr vervollkommnet und verdienen wohl allgemeiner

bekannt zu werden; sowie sie in den schönen Ateliers des Hrn. Piver, welchem die Parfümerie einen bedeutenden Theil ihrer neueren

Fortschritte verdankt, eingeführt worden, sind sie so vollständig und ihrem Zwecke

entsprechend, als dieß nur irgend beansprucht werden kann.

Vor wenigen Jahren war der Parfümeur nicht gleichzeitig Seifensieder (in England ist

es noch heutzutage so); er kaufte seine Seife, ließ sie bei gelinder Wärme zergehen

und vermischte sie mit seinen wohlriechenden Substanzen. Nach einer anderen Methode

wurde die Seife in einem Marmormörser klar gestoßen und mit den wohlriechenden und

den kosmetisch wirkenden Stoffen zusammengerieben, dann mit den Händen tüchtig

durchgeknetet, vorsichtig getrocknet – eine Operation, welche lange Zeit

beanspruchte – und dann mittelst einer hölzernen Keule in eine zweitheilige

Form geschlagen, wodurch sie die für den Handel erforderliche regelmäßige Form mit

den üblichen Verzierungen, Firmamarken etc. erhielt.

Heutzutage führt der Parfümeur alle zur Anfertigung der Seife nöthigen Manipulationen

selbst aus.

In den Details der Seifenfabrication sind übrigens in der neueren Zeit mehrere

Verbesserungen eingeführt worden, deren wichtigste nachstehend erörtert werden

sollen.

Piver hatte den glücklichen Gedanken, bei der Gewinnung

der Fette das bei den Fleischern übliche runde Hackmesser (Wackelmesser) anzuwenden;

mittelst dieses Werkzeugs werden die das Fett enthaltenden Zellen zerschnitten und

das Auslassen desselben erfolgt ohne Schwierigkeit bei so niedriger Temperatur, daß

sich das Zellgewebe ohne Verlust absondern und das Fett ohne Geruch erhalten läßt.

Das letztere wird durch Aetznatronlauge, welche aus krystallisirter Soda mittelst

Aetzkalk dargestellt worden, in mit Dampf geheizten Kufen oder Kesseln verseift.

Diese Gefäße sind von den zum Seifensieden gewöhnlich angewendeten Kesseln darin

verschieden, daß nur ihr unterer Theil, bis zum ersten Drittel ihrer Höhe, conisch,

der obere Theil hingegen cylindrisch geformt ist; bei dieser Einrichtung erfolgt ein

weit regelmäßigeres Sieden der Masse und nach Piver's Meinung

geht auch der Verseifungsproceß rascher und vollständiger vor sich.

Die von der Unterlauge und den mit ihr niedergeschlagenen nicht verseifbaren Stoffen

abgeschöpfte Seife wird wie gewöhnlich in die Form oder

Lade gebracht, in welcher sie erstarrt, dann in

Riegel oder Tafeln geschnitten und schließlich in's Magazin gebracht, um später auf

die zum Toilettgebrauche nothwendige Weise vorgerichtet zu werden.

In vielen Parfümeriefabriken ist das Durcharbeiten der zerriebenen Seife mit den

Händen noch immer üblich, indem nach dem Urtheile tüchtiger Praktiker die

intelligente Arbeit des Menschen die Darstellung eines guten Productes sehr

begünstigt. Piver hingegen hat dieses Mengen und Kneten

mit Menschenhand gänzlich aufgegeben, da dasselbe nicht immer mit der nöthigen

Sauberkeit ausgeführt wird, überdieß aber auch die Gegenwart von 20 bis 25 Proc.

Wasser in der Seife erfordert, so daß dann diese letztere mehrere Wochen im

Trockenzimmer bleiben muß, wo sich die beigemengten wohlriechenden Stoffe

verflüchtigen und in Berührung mit dem feuchten Seifenteige und unter dem Einflusse

der atmosphärischen Luft zersetzen. Piver läßt anstatt

dieses Verfahrens die Seife in ganz dünne leichte Streifen oder Bänder zerschneiden,

welche in einem von einem ununterbrochenen Strome erwärmter Luft durchzogenen

Trockenschranke beinahe vollständig ausgetrocknet,

mittelst des rotirenden Hackmessers mit den kosmetischen Substanzen möglichst innig

gemengt und dann zwischen drei Granitwalzen von verschiedener

Umdrehungsgeschwindigkeit zusammengequetscht werden. Die auf diese Weise homogen und

innig gemengte, bündige Seifenmasse kommt nun in einen langen, hermetisch

verschließbaren Kasten, in welchem sie mittelst eines durch eine kräftige

hydraulische Presse bewegten Kolbens eingepreßt und zusammengedrückt wird, so daß

sie in glatten 1 6/10 Meter langen Riegeln heraustritt,

welche dann durch eine besondere Vorrichtung mittelst eines einzigen Schnittes in

zwanzig regelmäßige Stücke zertheilt werden.

Die auf diese Weise dargestellte Seife behält die ganze Frische ihres Wohlgeruchs.

Die fertige Form und die Fabriksmarke erhält sie durch Pressen in einer gravirten

zweitheiligen Bronzeform erst am Tage der Abgabe an den Consumenten. – Nach

Piver's Behauptung wird bei dem beschriebenen

Verfahren jeder durch Schaben, Glätten etc. verursachte Abgang vermieden und an

Handarbeit gespart.

Alkoholate. – Die Duft-Extracte (extraits d'odeurs) werden, mit Gemischen von Essenzen

oder ätherischen Oelen, von aromatischen Tincturen, besonders aber durch das

Ausziehen oder Waschen mit Alkohol (lavage) der vorher mit den Düften frischer Blumen

beladenen fetten Oele

und Fette dargestellt. Früher wurde dabei in folgender Weise verfahren. Eine

Oelkruke wurde zur Hälfte mit gleichen Theilen von solchem parfümirtem fetten Oel

und Alkohol gefüllt, und täglich zwei- bis dreimal 8 bis 10 Minuten lang

geschüttelt; nach einigen Augenblicken Ruhe trennten sich beide Flüssigkeiten von

einander. Zuweilen aber setzte sich das Oel an die Wände der Kruke fest und wurde im

Verlaufe der Operation, welche unter 15 bis 20 Tagen nicht zu beenden war, ranzig.

Nach dem neuen System findet das Umschütteln oder Umrühren ununterbrochen statt, und

ein Tag ist zum vollständigen Extrahiren (Waschen) hinlänglich; indessen ist die

Zeitersparniß nur der geringste Vortheil dieses Verfahrens, Hauptsache bleibt die

Frische und die Reinheit des auf diese Weise erhaltenen Parfüms.

Die Parfümeurs von Grasse, Cannes und Nizza beschäftigen sich im Allgemeinen nur mit

den Rohproducten, d.h. mit den ätherischen Oelen oder Essenzen, den wohlriechenden

Wässern und den parfümirten Fetten und Oelen; in Paris existirt dieser Zweig der in

Rede stehenden Industrie kaum, denn wenn auch die Menge der verschiedenen Blumen,

welche in Paris verarbeitet werden, groß ist, so ist dagegen das erzeugte Quantum

von jenen Rohproducten nur gering, sie dienen nur zu feiner Parfümerie und bestehen

in Weißdornblüthen, Hyazinthen, Narzissen, Syringen, Maiblumen, Reseda, Nelken und

Heliotrop. Destillirt werden Rosen und Orangenblüthen, Geraniumblätter, bittere

Mandeln, Nelkenblüthen (Gewürznelken), sowie mehrere wohlriechende Hölzer und

Harze.

Destillation. – Die wesentlichen oder ätherischen

Oele werden allgemein durch Destillation gewonnen; diese geschieht in gewöhnlichen

Destillirapparaten, häufig gleich am Productionsorte der Pflanzen; so werden z.B.

Lavendel und Spieke in den Bergen selbst, in denen sie wachsen, destillirt; der

tragbare Destillirapparat wird in der Nähe eines fließenden Wassers aufgestellt und

die Operation ganz so, wie in den Laboratorien üblich, ausgeführt. Manche Anlagen

arbeiten mit vervollkommneten Destillirapparaten. Zu verwundern ist es, daß man

allem Anschein nach noch nicht darauf gekommen ist, als Träger der wohlriechenden

Stoffe bei der Destillation verschiedenartige Flüssigkeiten anzuwenden.

Die auf diese Weise dargestellten ätherischen Oele oder Essenzen sind die folgenden,

denen der Verfasser die Preise beifügt:

Néroly bigarrade

Von den Blüthen der gehörnten oder Warzenpomeranze.

per Kilogr.

350 Fr.

Néroly Portugal

„

„

200 „

Néroly petit-grain

per Kilogr.

100 Fr.

Géranium rosa

„

„

80 „

Gartenmünze-Oel

„

„

90 „

Lavendelöl

„

„

13 „

Spicköl

„

„

5 „

Roththymian-Oel

„

„

8 „

Weißthymian-Oel

„

„

12 „

Rosmarinöl

„

„

7 „

Fenchelöl

„

„

10 „

Rosenessenz von Grasse

„

„

1536 „

orientalische Rosenessenz

„

„

960 „

Wie man sieht, ist die in Frankreich gewonnene orientalische Rosenessenz geschätzter,

als die wirkliche orientalische; dieß rührt zweifelsohne daher, daß die

französischen Parfümeurs sie reinigen.

Die parfümirten Fette werden in Südfrankreich auf zwei

sehr verschiedene Arten bereitet, je nach der Beschaffenheit des Riech- oder

Duftstoffes und nach der größeren oder geringeren Zartheit der zu verwendenden

Blumen, nämlich durch Infusion oder durch kalte Parfümirung des Fettes mittelst

Schichtung desselben mit den Blüthen (enfleurage).

Darstellung der parfümirten Fette durch Infusion.

– Die Infusionsmethode besteht darin, daß die Blumen mit warmem fettem Oel

oder Fett von etwa 65° C. übergossen und nach einigen Stunden wieder

herausgenommen werden, worauf man sie durch frische ersetzt, bis die Fettkörper mit

dem Riechstoffe gesättigt sind; zur Erreichung dieses Resultats sind von manchen

Blüthen bis 6 Kilogrm. auf 1 Kilogrm. Fett erforderlich. Auch für diese Manipulation

hat Piver eine interessante Verbesserung erfunden, welche

sich nur bei ihm allein vorfindet. Denn leider muß der Verfasser sagen, daß die

Infusion in allen übrigen ihm bekannt gewordenen Ateliers heutzutage noch auf

dieselbe Weise ausgeführt wird, wie in den ältesten Zeiten.

Piver's Apparat, welcher an eine Einrichtung zum

Auslaugen der rohen Soda erinnert, besteht aus einem in sieben Fächer getheilten

rechteckigen Kasten von verzinntem Kupfer, welcher durch Dampf erhitzt wird. Das in

einem höher liegenden, gleichfalls mittelst Dampf geheizten Behälter befindliche Oel

oder Fett tritt in dünnflüssigem Zustande durch den Boden des ersten Faches ein,

durchdringt die hier liegenden Blumen oder Blüthen, tritt dann, wenn das Fach voll

ist, durch ein Rohr in den Boden des zweiten Faches, welches gleichfalls gefüllt

wird, und so fort, bis es in das letzte Fach gelangt ist, indem es von links nach

rechts vordringt.

Die Blumen befinden sich in Körben aus Drahtgewebe, welche nacheinander in jedes Fach

eingehängt werden und in einer derjenigen des Oels oder Fettes entgegengesetzten

Richtung vorrücken, so daß sie zuerst in das rechts befindliche Fach Nr. 7 kommen,

aus diesem in Nr. 6 und so allmählich in alle anderen, bis zu dem am linken Ende

befindlichen Fache Nr. 1; wenn sie hier ankommen, sind sie vollständig erschöpft und

das aus dem Fache Nr. 7 heraustretende Oel oder Fett ist, nachdem es sich nach und

nach mit dem Dufte der frischen Blumen imprägnirt hat, mit dem Parfüm vollständig

gesättigt.

Dieses methodische Ausziehen oder Auswaschen geht sehr rasch von statten und entzieht

den Blumen ihr ganzes Parfüm, nimmt aber außer dem Parfüm aus ihnen nichts Anderes

auf; ein einziger Apparat genügt, um täglich 800 Kilogr. Fett zu sättigen. Die Dauer

der Infusion muß möglichst abgekürzt werden, damit nicht, wie dieß bei dem früheren

Systeme stattfindet, ein Erweichen der Blumen und Blüthen eintritt.

Darstellung der parfümirten Fette durch Schichtung des Fettes

mit den Blüthen. – Die Parfümirung des Fettes durch Schichtung

desselben mit den Blüthen (enfleurage) wurde früher

mittelst übereinander gestellter Horden oder Gitter ausgeführt; eine auf einer

Glastafel ausgebreitete kalte Fettschicht wurde mit einer Lage Blumen bedeckt; auf

die hiermit beschickte Horde wurde eine zweite gelegt, die gleichfalls mit einer

Glasplatte, und auf dieser mit einer Fettschicht und darüber mit einer Blumenschicht

beschickt ward; darauf kam in gleicher Weise eine dritte, eine vierte etc. Horde,

und so wurde eine Säule von vierzig Horden hergestellt, aus welcher die erschöpften

Blüthen täglich herausgenommen und durch frische ersetzt wurden, so daß 25 bis 30

Tage erforderlich waren, um das Fett mit dem Dufte zu sättigen.

Nach dem neuen, gleichfalls von Piver erfundenen Verfahren

wird die Fixirung der Blumendüfte vom Fette durch Vermehrung oder Vergrößerung der

absorbirenden Flächen befördert. Der dazu dienende, von Piver ersonnene Apparat ist in Fig. 8–11 abgebildet.

Das Fett wird zu diesem Behufe in dünne nudelähnliche Fäden B, Fig.

9, und auf in Rahmen gespannte Drahtgewebe gebracht, welche mit anderen

verzinnten Metallblechen A, Fig. 8, auf welche die zu

extrahirenden frischen Blumen geschichtet werden, abwechselnd in die Falze zweier

hermetisch verschließbaren Schränke eingeschoben werden, Fig. 10 und 11. Diese

beiden Schränke oder Schrankabtheilungen stehen in ihrem unteren Theile mit einander

in Verbindung, so daß ein schwacher Luftstrom mittelst Blasebalg von dem einen in

den anderen geführt, und fortwährend und abwechselnd sämmtliche Schichten der

Blüthen und des fein zertheilten Fettes durchströmen kann; die parfümirte Luft gibt nach kurzer Zeit

die flüchtigen Duftstoffe an das Fett bis zur vollständigen Sättigung desselben ab.

Diese Operation beansprucht 48 Stunden, während das ältere Verfahren wenigstens drei

Wochen erforderte. Da zwischen dem Fett und den Blüthen keine directe Berührung

stattfindet, so wird jede Färbung, jeder Kräutergeruch vermieden und bei der

Anwendung von Veilchen bleiben diese nach der Extraction ihres Duftstoffs immer noch

zur arzneilichen Verwendung brauchbar.

Extraction des Blumenparfüms nach dem Millon'schen

Verfahren. – Das von E. Millon ersonnene

und eingeführte Verfahren soll unter gewissen Umständen die Methoden der Infusion

und der Parfümirung des Fettes durch Schichtung mit Blüthen ersetzen, indem Fette

und Oele (nicht flüchtige Vehikel) durch flüchtige

Lösungsmittel, vorzüglich Aether und Schwefelkohlenstoff, ersetzt und diese letzteren nachher

durch Destillation von den Riechstoffen getrennt werden.

Indem Piver dieses Verfahren der Fabrication im Großen

entsprechend modificirte und durch eine höchst sinnreiche Verbesserung in sehr

glücklicher Weise vervollständigte, hat derselbe eine ganz neue Classe von condensirten oder concentrirten

Parfüms geschaffen, die sich durch eine merkwürdige Frische und Reinheit

auszeichnen.

Sein Verfahren umfaßt drei verschiedene Processe:

1) die Auflösung des Parfüms durch Infusion;

2) die Destillation bei niederer Temperatur;

3) die Entfernung der letzten Spuren des Lösungsmittels durch

Verdampfen.

Zur Auflösung des Riechstoffs wendet Piver einen Apparat

an, der aus drei Deplacirungs- oder Verdrängungscylindern besteht; das Ende eines

jeden ist vollkommen luftdicht mit einer abnehmbaren, zur Aufnahme der Flüssigkeit

aus dem Cylinder bestimmten Vorlage verbunden; die Flüssigkeit wird aus dem ersten

in den zweiten, gleichfalls mit Blumen gefüllten Deplacirungscylinder gegossen

u.s.f.

Die Blüthen werden auf diese Weise dreimal, zuweilen auch viermal mit den

Lösungsmitteln – Aether, Schwefelkohlenstoff oder Chloroform –

behandelt. Je nach den verschiedenen Arten der zu extrahirenden Blumen wird auch ein

verschiedenes Lösungsmittel angewendet.

Das Product der dritten Infusion kommt neuerdings über zweimal infundirte Blumen,

dann auf solche, die erst einmal infundirt worden sind, zuletzt auf ganz frische

Blumen; die Flüssigkeiten, welche den ganzen Duftgehalt aufgenommen haben, werden

zusammengegossen und bei niedriger Temperatur destillirt. Der Riechstoff bleibt als weißer oder

verschiedenartig gefärbter, starrer und zerreiblicher, oder als wachsartiger, oder

als flüssiger, nach einiger Zeit indessen stets erstarrender Körper zurück.

Die letzten Spuren des Lösungsmittels lassen sich aus den auf diese Weise erhaltenen

Parfüms nur schwierig entfernen; es ist dazu eine dritte Operation erforderlich.

Der Rückstand wird nämlich im Wasserbade in einem halbcylindrischen Abdampfgefäße

erhitzt, welches auf einer horizontalen Achse angebracht ist, so daß man es zur

Bewegung der darin enthaltenen Masse beständig schaukeln kann, während ein

Ventilator oder Exhaustor die letzten Spuren des Lösungsmittels austreibt. Endlich

wird das Extract noch zwei- oder dreimal mit schwach alkalisirtem Wasser gewaschen,

so daß nur das reine, liebliche Parfüm der extrahirten Blume zurückbleibt.

Volle Blüthe und absolute Frische der zu verwendenden Blumen sind zu einem günstigen

Resultate durchaus nothwendig. Manche Blumen geben ihr Parfüm nur nach

mehrstündiger, starker Insolation, d.h. dann ab, nachdem sie einige Stunden lang der

Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen sind; andere hingegen müssen vor

Sonnenaufgang gesammelt werden. Dieß lernt man durch die Praxis am besten kennen.

Sehr beachtenswerth ist aber die allgemeine, für diesen Zweig der Parfümerie

wichtige Thatsache, daß sich die geringste nachtheilige Veränderung, der leichteste

Grad von Verderbniß der Blumen sofort in dem aus ihnen gewonnenen Duftstoff zu

erkennen gibt.

Tafeln