| Titel: | Neuer Sägendurchstoß; beschrieben von E. Hoyer. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XCVI., S. 403 |

| Download: | XML |

XCVI.

Neuer Sägendurchstoß; beschrieben von E. Hoyer.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1864 S. 73.

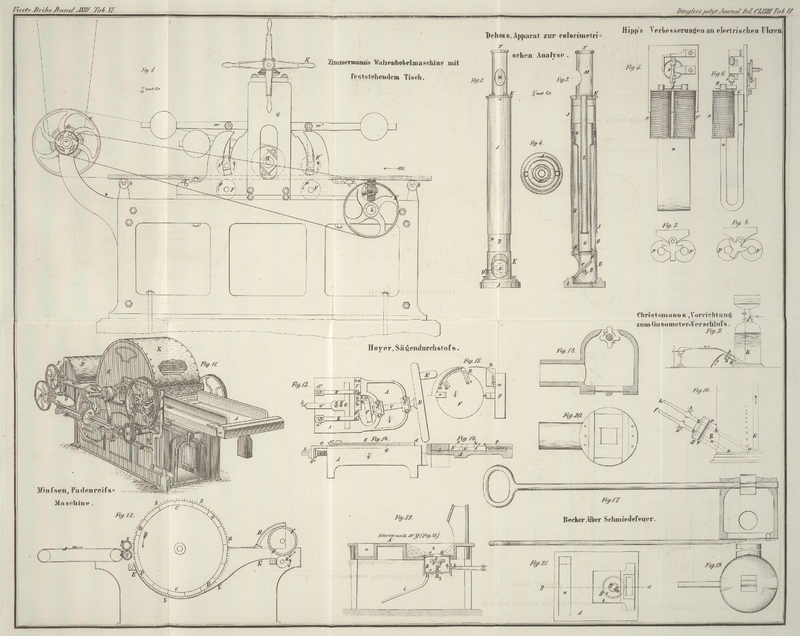

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hoyer, über einen neuen Sägendurchstoß.

Die Sägen werden bekanntlich dadurch gebildet, daß man am Rande eben gerichteter

Stahlblätter Ausschnitte, sogen. Zahnlücken macht, wodurch eine Reihe Hervorragungen

oder Zacken stehen bleiben, die man Zähne nennt. Die Herstellung dieser Lücken,

somit also auch der Zähne, geschieht, wenn es sich um die Verzahnung von Holzsägen

handelt, entweder durch Aushauen mit dem Durchschlage, durch Ausstoßen mittelst

eines Durchschnittes, oder, jedoch selten und nur als Nothbehelf, mit der Feile; der

Versuch durch Fräsen ist, wahrscheinlich der Kostspieligkeit wegen, wieder aufgegeben, konnte

auch nur beschränkte Anwendung finden. Sowohl der Durchschlag als der Stempel des

Durchschnittes muß an der Endfläche die Gestalt der Zahnlücke haben. Der hier zu

beschreibende, in Fig. 13–16 abgebildete

Sägendurchstoß unterscheidet sich von dem gewöhnlichen Durchschnitt durch die Art,

wie der Stempel in Bewegung gesetzt wird, indem dazu weder Schraube noch Hebel

angewandt ist, sondern statt dessen eine rotirende Scheibe mit daran befestigtem

Stoßzahne, der somit auch keine geradlinige, sondern eine kreisförmige Bewegung

macht. Außerdem findet sich an diesem Instrument eine einfache Vorrichtung zur

selbstthätigen Verschiebung des Sägeblattes um je eine Theilung.

Ein gußeisernes schweres Bett A, schwer genug, um ohne

weitere Befestigung fest zu liegen, trägt zunächst zur Aufnahme einer Welle C die beiden Lager B, B, wie

Fig. 13

im Grundrisse zeigt. Die Welle C besitzt an dem einen

freien Ende ein Handschwungrad D mit dem Griffe E, und an dem anderen Ende eine starke Scheibe F. In dieser Scheibe sitzt, auf der freien Oberfläche

hervortretend, der Stoßzahn a, durch die Druckschraube

b darin gehalten. Bei Drehung der Welle C vermittelst des Griffes E

wird auch dieser Zahn sich mitdrehen und aus einem vorgehaltenen Bleche, resp.

Sägeblatte, ein Stück ausstoßen, wenn das Blatt fest genug gehalten wird. Zu dem

Ende muß es, wie beim Durchschnitte, durch eine Unterlage, Matrize, unterstützt

werden. Diese Matrize kann jedoch nicht mit einer von allen Seiten umschlossenen

Durchschnittsöffnung versehen seyn, weil der Stoßzahn an der Stelle des Stempels

nicht den gekommenen Weg wieder zurückgeht, sondern sich continuirlich im Kreise

dreht; vielmehr muß demgemäß die Oeffnung nach einer Seite frei seyn. Die Unterlage

besteht daher aus einer Stahlplatte P mit einem

seitlichen Einschnitte, welcher der Zahnlückengestalt entspricht, in Fig. 13 z.B. ein Dreieck.

Auf P wird das Sägeblatt gelegt und, wenn es parallele

Ränder hat, mit dem Rücken an dem Lineal G hingeführt;

zwei Blattfedern K, K (Fig. 14 in der

Seitenansicht und in vergrößertem Maaßstabe dargestellt) drücken mit den verdickten

Enden d, d auf das Blatt, um ein Festliegen zu bewirken,

und werden durch Schrauben, die der Verstellung wegen durch Schlitze gehen, an das

Gestell A angepreßt, wobei die Aufbiegungen d¹, d¹ eine

Druckveränderung zulassen, wenn die Federn in der Längenrichtung verschoben werden.

Die Wirkung bei Umdrehung der Welle besteht nun einfach darin, daß bei jeder

Umdrehung derselben der Zahn a ein entsprechendes Stück

aus dem vorgelegten Blatte ausschlägt, wenn das Blatt jedesmal auch um die Größe der

Theilung vorgeschoben wird.

Da dieses Vorschieben mit der Hand des Arbeiters unbequem und für die Schnelligkeit der Arbeit

hindernd seyn würde, so wird durch eine ebenso einfache als sinnreiche Vorrichtung

der Vorschub von der Maschine selbst bewirkt. Dazu sitzt außer dem Stoßzahn a (wie aus Fig. 15 zu sehen ist)

noch ein Stück R an der Vorderfläche der Scheibe; das

Stück, von dem Querschnitte eines Winkeleisens und in einem Kreise gebogen, der mit

dem Kreise der Scheibe nahezu übereinstimmt, besitzt an dem einen Ende u einen Zapfen, mit welchem es in eine Oeffnung nahe am

Scheibenrande eingesteckt wird, und unweit dieses Zapfens sowohl, als am anderen

Ende zwei Lappen u¹ und u² mit Schlitzen, welche nach Kreisen gekrümmt, deren

gemeinschaftlicher Mittelpunkt in u liegt. Durch diese

Schlitze gehen zwei Schrauben, die ihre Muttern in der Scheibe F haben, um R mit F fest zu verbinden. Beim Drehen der Scheibe so, daß der

Zahn a vorangeht, folgt diesem Zahne unmittelbar das

genannte Stück und wird ohne Weiteres die gebildeten Zahnlücken passiren können,

wenn es auf keiner Stelle aus dem von a durchlaufenen

Raume heraussteht, also auch concentrisch mit der Scheibe steht. Ist dieß jedoch

nicht der Fall, d.h. steht das Stück R excentrisch, so

daß später kommende Theile davon aus dem äußersten von a

beschriebenen Kreise heraustreten, so werden diese Theile an den Rand der Zahnlücke

und der Matrize anstoßen und Sägeblatt nebst Matrize verdrängen, wenn beide nach

dieser Richtung hin verschiebbar sind. Wie diese Verschiebbarkeit erreicht wird, ist

mit Hülfe der Fig.

16 leicht zu erklären. Die Matrize P ist

mittelst zweier Schrauben auf einen Schieber S, S

aufgeschraubt, der in das Bett A so tief eingelegt ist,

daß seine obere Fläche mit der des Bettes zusammenfällt; er wird darin geführt und

kann soweit verschoben werden, als der Abstand r, s

zuläßt, welcher Abstand zugleich die Grenze für die überhaupt mögliche Größe der

Verschiebung setzt.

Damit nun aber der Stoßzahn zur Bildung einer folgenden Lücke eine neue Stelle des

Blattes vorfindet, darf das letztere nicht wieder zurückkehren, sondern nur der

Schieber an die erste Stelle gelangen. Das Liegenbleiben des Blattes bewirken die

beiden Federn K, K; das Rückgehen des Schlittens mit der

Matrize wird von einer Spiralfeder besorgt, welche um einen Stift t gelegt ist und einmal gegen den Schieber S und dann gegen den Tisch A

drückt. Der Stift t dient sowohl zur Führung der Feder

als des Schiebers und ist mit letzterem fest verbunden. Er bewegt sich daher auch

mit diesem und tritt deßhalb beim Verschieben durch ein in A befindliches rundes Loch. Die Größe des Vorschubes hängt natürlich ab

von der Theilung der Säge und muß dieser gemäß verändert werden können, was durch

Verstellen oder Einziehen des Ringstückes R auf der

Scheibe F durch Drehung desselben um den Zapfen u geschieht, woraus sich von selbst die Nothwendigkeit

der concentrischen Schlitze u¹ und u² ergibt.

Damit der Stoßzahn beim Weiterdrehen nicht gegen das auf S aufliegende und mit dessen Vorderkante zusammenfallende Sägeblatt

aufschlägt, muß die Achse C eine so schräge Lage haben,

daß der Zahn, wie die punktirte Linie andeutet, vor der Vorderkante vorbeigeht. Um

den Schlitten S leicht herausnehmen zu können, ist der

vordere Theil der Schlittenbahn mit einer aufgeschraubten Deckplatte versehen;

ebenso ist die Matrize P auf den Schlitten

aufgeschraubt, um gegen andere ausgewechselt werden zu können, weßhalb auch der

Schlitten unter der Oeffnung der Matrize einen größeren unregelmäßig viereckigen

Einschnitt hat (o

Fig. 16), um

für alle vorkommenden Matrizen zu passen.

Das Lineal G muß der Breite der Sägeblätter entsprechend

parallel zu sich selbst verschoben und in gegebener Stellung festgehalten werden

können. Es ist daher auf einen in A eingelassenen

Schieber G¹ vermittelst zweier Schrauben x, y festgeschraubt, und wie dieser bewegt und

festgehalten wird, läßt sich aus Fig. 14 erkennen. An G¹ sitzt ein rechtwinkeliger Ansatz G², durch welchen eine Schraube Q geht, die auf bekannte Weise damit drehbar verbunden

ist, in A ihre Mutter hat und durch einen Schlüssel, der

auf den Kopf L gesteckt wird, ihre Drehung erhält.

Was den Stoßzahn anbetrifft, so versteht es sich von selbst, daß dieser, der

auszustoßenden Lücke entsprechend profilirt, aus Stahl hergestellt und gelb

angelassen seyn muß, wie die Matrize.

So wie dieser Sägendurchschnitt nun dargestellt, ist man jedoch nur im Stande, damit

gerade Blätter zu zahnen. Es schien daher wünschenswerth, denselben so zu

vervollständigen, daß auch Kreissägen damit auszustoßen sind. Es ist durch folgende

höchst einfache Vorrichtung gelungen, den gewünschten Zweck zu erreichen. Man nimmt

nämlich das Lineal durch Losschrauben der beiden Schrauben x und y von dem Bette weg, legt die zu

zahnende runde Scheibe auf und hält sie drehbar fest, indem man eine Schraube durch

eine entsprechende Oeffnung in der Mitte der Scheibe steckt und in eines der Löcher

x oder y des Schiebers

G¹ einschraubt. Durch Verstellen des

Schiebers gibt man dem Blatte die passende Lage, durch Zusammenrücken der

Blattfedern K mit den Enden d den nöthigen Druck. Hindern die Federn bei größeren Scheiben, so kann

man sie ganz fortnehmen und ihren Druck durch ein aufgesetztes Gewichtstück

ersetzen. (Deutsche Industriezeitung, 1864, Nr. 32.)

Tafeln