| Titel: | Notiz über Schmiedefeuer; von E. Becker. |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. XCVIII., S. 408 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Notiz über Schmiedefeuer; von E. Becker.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, 1864, Bd. VIII S. 449.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Becker, über Schmiedefeuer.

Die alten bekannten Schmiedeformen, die in der Brandmauer der Esse, also seitlich von

dem Feuer, liegen und noch fast allgemein angewendet werden, haben mancherlei

Nachtheile; zunächst, und das ist der Hauptfehler, daß das Feuer unrein ist, weil

Schlacke, Lösche und Asche sich da ansammeln, wo die lebhafteste Verbrennung

stattfindet, also wo das Schmiedestück liegt, und keinen Abfluß finden. Ein anderer

Nachtheil besteht darin, daß man nicht Schmiedestücke jeder Form, namentlich

platten- oder sternförmige Körper, an einer beliebigen Stelle zur Schweißhitze

bringen kann, weil die Mauer die Annäherung des Schmiedestücks an die Form

verhindert; auch ist es nothwendig, das Düsenloch durch einen spitzen Dorn öfter von

Schlacken zu befreien, und da natürlich diese abgestoßenen Schlackentheile in die

Form hineingestoßen werden, so setzt sich die letztere voll; endlich muß solche Form

verhältnißmäßig oft ergänzt werden; ein Feuer das täglich im Betriebe ist, verlangt

mindestens 4 neue Formen im Jahre.

In der deutschen illustrirten Gewerbezeitung (Jahrgang 1864, Heft 1, S. 3) findet

sich eine verbesserte Schmiedeform, mitgetheilt von A. Scheller und Comp. in New-York. Der Verfasser

äußert sich folgendermaßen:

„Die Hauptaufgabe einer guten Schmiedeesse ist die, dieselbe so

einzurichten, daß das Feuer für größere und kleinere Stücke regulirt werden

kann, und daß in jedem Falle, ob das Feuer groß oder klein ist, ein

gleichmäßiger Luftzug durch das ganze Feuer stattfindet. Wenn eine gleichmäßige

Hitze in dem ganzen Feuer vorhanden ist, so kann das im Feuer befindliche Eisen

in der kürzest möglichen Zeit und am gleichmäßigsten erhitzt werden; wenn

hingegen der Luftzug an einer Stelle des Feuers stärker ist, als an der anderen,

so wird das Eisen an jener Stelle verbrennen, ehe es an dieser die gewünschte

Hitze erreicht.

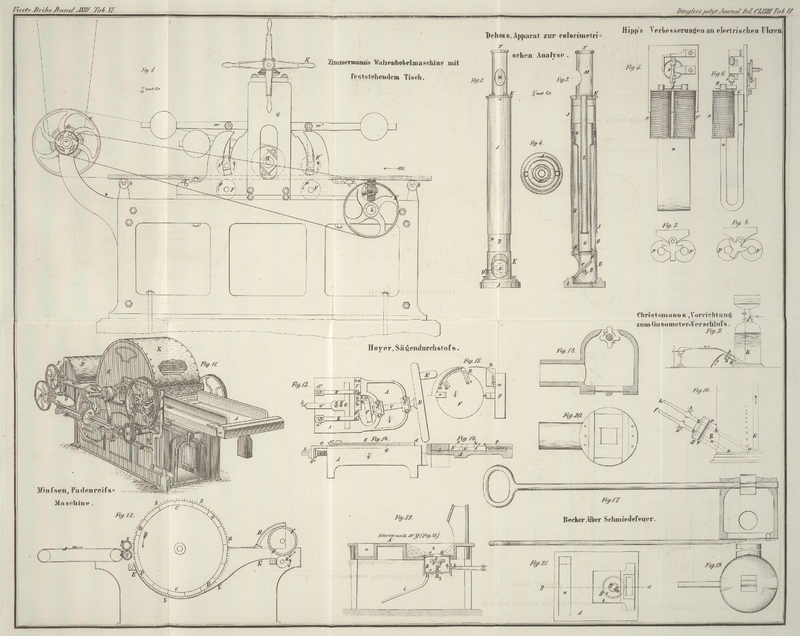

Die in Fig.

21 und 22 abgebildete Esse

schließt alle die eben angedeuteten Vortheile in sich, indem sie eine

vollkommene Regulirung des Feuers für große und kleine Arbeitsstücke erlaubt und

das Feuer immer gleichmäßig erhält. Die Zeichnung zeigt in Fig. 21 eine obere

Ansicht und in Fig. 22 einen verticalen Längendurchschnitt nach der Linie yx in Fig. 21 in größerem

Maaßstabe.

Gleiche Buchstaben in beiden Figuren bezeichnen gleiche Theile. A stellt eine aus Backsteinen oder Gußeisen

hergestellte Esse vor, welche in ihrer Oberfläche mit zwei Vertiefungen a und b versehen ist,

die eine, um Wasser aufzunehmen, und die andere, welche mit feuerfesten

Backsteinen ausgemauert ist, um die Feuerstelle zu bilden.

Der Boden der zweiten Vertiefung b ist mit einem

Loche versehen, welches hinreichend groß ist, um den Windlasten B aufzunehmen; dieser Kasten ist aus Gußeisen oder

irgend einem anderen passenden Material hergestellt, mit einem cylindrischen

Querschnitte oder in irgend einer anderen passenden Form, und ist mit einem

Deckel c versehen, der in der Mitte ein rundes Loch

d hat, um der Luft den Austritt zum Feuer zu

gestatten.

Der Boden e besteht aus zwei Theilen, welche an das

centrale Querstück durch Scharnierband befestigt und vermittelst Federhaken oder

Riegel schließbar gemacht sind, so daß sie leicht sich öffnen lassen, um Asche,

Staub und Lösche, welche im Luftkasten sich ansammeln, austreten zu lassen.

Der Boden des Luftkastens ist in der Mitte durch einen Aufsatz verstärkt und mit

einem Loche versehen, in welchem ein Gewinde sich befindet, um die Schraube f aufzunehmen, welche dazu dient, die Stellung des

Ventils C zu reguliren.

Dieses Ventil besteht aus einer einfachen runden Scheibe, welche mit 4 kleinen

Löchern g, g.. durchbohrt und am oberen Ende der

Schraube f in solcher Weise angebracht ist, daß die

Oeffnung d im Deckel des Luftkastens ganz

geschlossen werden kann, wenn man das Ventil hinaufschraubt, bis es die untere

Fläche jenes Deckels berührt. Eine oder mehrere Röhren h,

h führen dem Luftkessel die nöthige Luft zu, und eine Röhre i, welche von dem Boden des Luftkessels ausläuft,

dient dazu, den Staub und die Asche abzuführen, wenn man dieß zu thun wünscht,

ohne den Boden zu öffnen.

Der besondere Vortheil dieser Esse beruht auf der Gestalt und Stellung des

Ventils C. Wenn dieses Ventil in die Höhe geschraubt

wird, so daß es mit der inneren Fläche des Deckels c

in Berührung kommt, so kann nur so viel Luft das Feuer erreichen, als durch die

kleinen Löcher

g, g... auszutreten im Stande ist, und auf diese

Weise kann ein kleines, aber vollkommen gleichförmiges Feuer unterhalten werden.

Wenn es aber wünschenswerth wird, den Luftzutritt zu vermehren, so wird das

Ventil herabgeschraubt, und die Luft tritt nun nicht nur durch die Löcher g, g... sondern auch durch den zwischen dem Rande

des Ventils und dem Boden des Luftkastens entstandenen Zwischenraum zum Feuer

aus.

Der hierdurch hervorgebrachte Luftzug ist immer vollständig gleichmäßig, und ein

regelmäßiges Feuer kann erzielt werden, so daß jedwedes Stück Eisen, ob klein

oder groß, mit der größten Leichtigkeit erhitzt werden kann.“

Es ist wohl nicht zu läugnen, daß die hier beschriebene Schmiedeform die von dem

Verfasser hervorgehobenen Vortheile besitzt; wie lange die einzelnen Theile aber in

gangbarem Zustande seyn werden, ist eine andere Frage. Daß die Schraube f, nachdem die Form einige Zeit in Benutzung gewesen

ist, sich noch drehen läßt, steht nicht zu erwarten; ebenso sicher läßt sich

annehmen, daß das Abflußrohr i von Lösche und Schlacke

nur zu schnell verstopft seyn wird, und daß eine Reinigung der Form durch Lösen des

Bodens e zu umständlich ist, als daß man erwarten

sollte, der Arbeiter würde sie überhaupt vornehmen. Mühsam ist ferner die Drehung

der Schraube f durch die aufgesteckte kleine Kurbel,

denn der Schmied muß sich erst unter den Herd bücken, um bequem dazu gelangen zu

können.

Schmiedeformen, welche im Wesentlichen nach demselben Princip, wie das

vorbeschriebene, construirt sind, ohne jedoch ihre Mängel zu besitzen, sind seit

zwei Jahren in der Maschinenfabrik von M. Webers in

Berlin in Benutzung und entsprechen allen Anforderungen bei großer Einfachheit ihrer

Bauart. Eine Zeichnung derselben in 1/4 der natürlichen Größe geben Fig. 17 bis 20.

Die Form ist ein glockenartiger, hohler, gußeiserner Körper, der oben eine

quadratische Düsenöffnung, seitlich ein rundes Windeinströmungsrohr und unten ein

längliches Reinigungsloch hat, das mit einem Blechschieber verschlossen ist. In der

quadratischen Düsenöffnung befindet sich ein kreuzförmiger, schmiedeeiserner Wirtel,

der mittelst Stift fest auf eine Achse gesetzt ist und in dem Düsenloche sich drehen

läßt. Die Lage, in der er gezeichnet ist, gibt die größte Oeffnung für den

Windeintritt; um 45° gedreht, verschließt er die Oeffnung ganz.

Die Form wird so in den Herd eingelegt, daß die obere Düsen öffnung etwa 3 Zoll unter

der Herdsohle liegt, und die Mitte der Form etwa 12 Zoll von der Brandmauer und etwa 20 Zoll von der

Stirnfläche des Herdes, an der der Schmied steht, entfernt liegt, so daß die beiden

Griffe zu dem Wirtel und dem Schieber aus der Stirnfläche heraustreten, ohne

hinderlich zu seyn.

Während des Blasens läuft flüssige Schlacke mit Lösche vermischt durch die obere

Düsenöffnung in den hohlen Raum der Form und fällt, indem man von Zeit zu Zeit, etwa

alle 2 Stunden, den unteren Schieber aufzieht und durch den Wirtel die Düsenöffnung

schließt, unter den Herd; Schlacken oder Löschetheile, die etwa in dem Rohre sich

befinden sollten, jagt der Wind hinaus. Durch die Drehung des Wirtels wird die

Düsenöffnung immer frei von angesetzter Schlacke erhalten; doch bildet sich über der

Kuppe der Form ein haubenartiger Schlackenkörper, den man leicht abheben kann, und

der die Form vor dem Verbrennen schützt.

Feuer mit solcher Form sind außerordentlich rein und sparen aus diesem Grunde Kohlen,

wenn schon solcher Nachweis durch Zahlen schwer zu führen seyn möchte. Der

Windzufluß läßt sich moderiren; Schmiedestücke beliebiger Form können der größten

Hitze des Feuers ausgesetzt werden, und die Formen sind sehr dauerhaft. Die erste

derselben, die in der Fabrik von Webers gelegt wurde,

befindet sich seit zwei Jahren in unausgesetztem Betriebe. Der Preis derselben ist 5

1/2 Thlr. per Stück.

Tafeln