| Titel: | Beschreibung eines Apparates zur colorimetrischen Analyse mittelst Farbencompensation; von F. Dehms. |

| Autor: | F. Dehms |

| Fundstelle: | Band 173, Jahrgang 1864, Nr. CIV., S. 436 |

| Download: | XML |

CIV.

Beschreibung eines Apparates zur colorimetrischen

Analyse mittelst Farbencompensation; von F. Dehms.

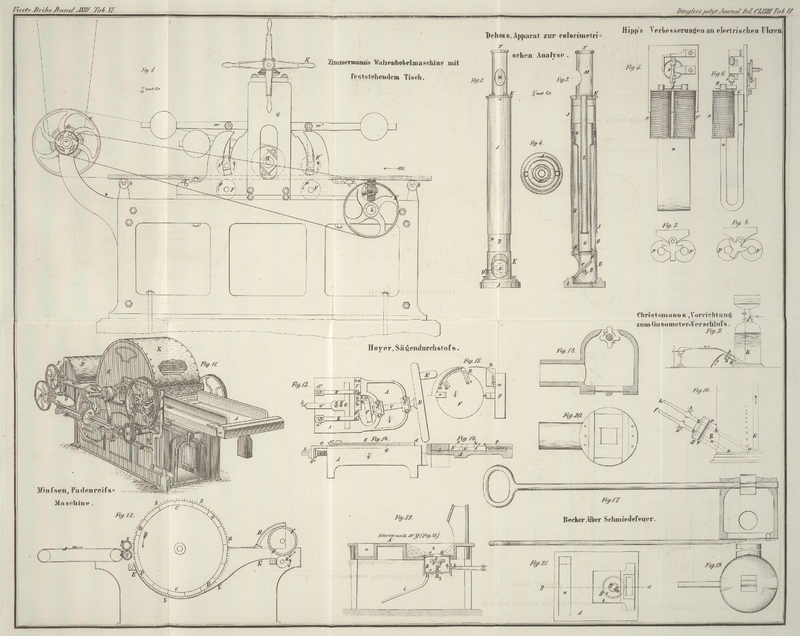

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Dehms, Beschreibung eines Apparates zur colorimetrischen Analyse

mittelst Farbencompensation.

Der von mir in diesem Journal Bd. CLXXII S. 440 (2. Juniheft 1864) beschriebene

Apparat zur colorimetrischen Analyse leidet an dem Uebelstande, daß die zu messende

Flüssigkeit in ein Metallgefäß gegossen wird. Hierdurch wird eine große Zahl von

Flüssigkeiten, nämlich die, welche das Metall der Röhren angreifen, von der Messung

ausgeschlossen. Platingefäße, die an sich mit diesem Uebelstand weniger behaftet

sind, würden wieder angreifbare Lothnähte zeigen und auch zu theuer seyn. Wollte man

aber Glasgefäße anwenden, so ist constructiv nicht gut zu vermeiden, daß die zu beobachtenden Felder

weit auseinander rücken. Hierdurch wird wieder ihre Vergleichung erschwert, ganz

abgesehen davon, daß man dann Beide schwer mit einem Auge überblicken kann. –

Es ist auch schwierig, die Glasplättchen dauerhaft an die Röhren anzudichten.

Bereits in dem erwähnten Aufsatze wurde ein Weg angedeutet, wie diesen

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen sey, indem man nur ein Doppelrohr mit

complementär gefärbtem Glase anwendet und auf farblos einstellt. Nach diesem Princip

habe ich seitdem den unten beschriebenen Apparat construirt.

Nach Vollendung desselben erhielt ich Kenntniß von dem auch in diesem Journal Bd.

CXXXII S. 132 beschriebenen Apparate des Hrn. Dr. Alex.

Müller. Obgleich beide dem Wesen nach übereinstimmen,

halte ich doch nachstehende Beschreibung nicht für überflüssig, da mit den für jenen

Apparat aufgewendeten einfacheren Mitteln zwar größere Billigkeit erreicht wurde,

andererseits aber nicht allen wünschenswerthen Bedingungen Genüge geleistet werden

konnte. Insbesondere dürfte derselbe einer Anwendung in Fabriken etc. nicht

gewachsen seyn, für welchen Zweck nachstehender Apparat gerade construirt ist.

Derselbe, Figur

2–4, besteht aus zwei Theilen, einem Obertheil und einem Untertheil.

Haupttheil in jedem derselben ist je ein unten mit einem Planglase verschlossenes

Glasrohr. Alle anderen Theile dienen nur dazu, diese beiden in einander verschiebbar

zu machen, von unten zu beleuchten, Seitenlicht abzuhalten, Beobachtung von oben zu

ermöglichen und nach derselben den Abstand der beiden Plangläser von einander

anzuzeigen.

1) Der Untertheil. Ein Fuß A von Zinkguß hat zwei Löcher,

durch welche er mit zwei Schrauben auf eine Tischplatte oder ein Fensterbret

geschraubt werden kann. Auf ihm steht senkrecht ein Messingrohr B von circa 45 Millimet.

Durchmesser und 300 Millimet. Länge. Es ist dadurch befestigt, daß ein in dasselbe

eingelötheter Boden an den Zinkfuß angeschraubt ist. Gleich über dem Fuße hat das

Rohr einen ovalen nach oben gezogenen Ausschnitt, der in seiner größten Breite nicht

ganz den halben Umfang des Rohres wegnimmt. Innerhalb dieses ausgeschnittenen

Theiles, doch näher dem unteren als dem oberen Ende, ist ein Glasspiegel C an einer horizontalen Achse so befestigt, daß er das

durch den Ausschnitt von vorn oben auf ihn fallende Licht in B in die Höhe wirft. Der Spiegel ist zwischen zwei kleine, in das Rohr

diametral gegenüber eingelöthete Ansätze geklemmt und von hinten an die Achse angeschraubt. Diese geht

an einer Seite durch die Rohrwand und trägt außen einen Knopf D zur Drehung des Spiegels.

Ein anderes Messingrohr E, welches mit Reibung über B paßt, ist um den unteren Theil desselben gelegt. Es

hat einen Ausschnitt der dem von B entspricht und läßt

sich so drehen, daß es Licht auf den Spiegel fallen läßt oder diesen verschließt.

Ein mit dem ersten zusammenhängender Ausschnitt ist nöthig um die Drehung bei dem

Knopf vorbei bewirken zu können.

Unmittelbar über dem Ausschnitt ist in das Rohr B ein

Messingring F gelöthet, der noch circa 25 Millimet. lichte Weite offen läßt.

An das untere Ende eines starkwandigen Glasrohres G,

circa 25 Millimet. weit und 250 Millimet. lang, welches sich nach oben

becherartig erweitert, ist eine Glasplatte angeschliffen und mit Wasserglas

angekittet. Dieses Ende ist dann mit Siegellack in eine Messingfassung H gekittet, welche von der Glasplatte noch eine dem

inneren Querschnitt des Rohres gleichkommende Fläche frei läßt. Die Fassung H läßt sich leicht, aber mit Führung im Rohre B niederschieben, bis sie auf dem Ring F aufsteht. Dann steht der Glasbecher oben noch etwa 7

Millim. über B vor und kann also leicht herausgehoben

werden. Der geringe zwischen ihm und B bleibende

Spielraum wird durch einen um den Becher gelegten dünnen Gummiring so ausgefüllt,

daß derselbe nicht wanken kann.

Das Rohr B hat an einer Seite eine nach oben zählende

Theilung, deren Nullpunkt in gleicher Höhe mit der oberen Fläche des an G angekitteten Glasbodens liegt. Bis zu dieser Höhe geht

auch das Rohr E.

2) Der Obertheil. Ein Messingrohr J, circa 260 Millimet.

lang und, wie das Rohr E, so weit, daß es sich über B mit sanfter Reibung nach Art eines Fernrohrzuges

verschieben läßt, ist am oberen Ende durch einen Deckel K mittelst eines Bajonnetverschlusses verschließbar. An diesen Deckel ist

mittelst angedrehten Ansatzes nach unten ein circa 10

Mill. langes Stück Rohr wie B festgelöthet, welches mit

J den Bajonnetverschluß eingeht. Ferner ist K in der Mitte durchbohrt und in die Bohrung ein starkes

circa 13 Millim. weites und 250 Millim. langes

Glasrohr L nach unten eingekittet. Auch dieses ist durch

eine flach angeschliffene und mit Wasserglas angekittete Glasplatte geschlossen; zum

Schutz der Kittfuge ist ein dünner Gummiring um dieselbe gelegt.

Endlich ist in dem Deckel K mittelst eingedrehter Ruth

nach oben ein circa 30 Millim. weites und circa 80 Millim. langes Rohr M eingelöthet. Dasselbe hat unmittelbar über K

zwei seitliche horizontale Schlitze einander gegenüber und ist etwa in halber Höhe

ausgeschnitten, sowie B vor dem Spiegel. Oben trägt es

einen Wulst N von Ebenholz.

Die inneren Flächen von B und M sind geschwärzt. Alle anderen Flächen sind durch galvanische Reduction

mit einer Decke von Nickel überzogen. Die weiße Farbe desselben stumpft das Auge

gegen keine Farbe ab, seine hohe Politur und große Beständigkeit sichern die sanfte

Gleitung von J auf B trotz

etwaiger Verunreinigung.

Steckt man das Rohr J über B,

so läßt sich die Glasröhre L in G verschieben. Nun ist das Rohr J so lang, daß

sein unterer Rand gerade den Nullstrich der Theilung von B erreicht und sich auf E auflegt, wenn die

Plättchen beider Glasröhren sich berühren. In jeder anderen Stellung liest man am

unteren Rande von J direct den Abstand beider Platten

ab.

Zu dem Apparat gehören noch farbige Glasstreifen von der Breite, daß sie sich durch

die Schlitze von M einschieben lassen und dabei die

obere Oeffnung des Glasrohres L ganz bedecken. Außer

ihnen und zwar auf ihnen liegend wird noch ein Streifen weißer Pappe eingeschoben

mit einem Loch in der Mitte, welches der Oeffnung von L

gleich ist und über ihr liegt. Derselbe wird durch den ovalen Ausschnitt von M beleuchtet.

Das Instrument dient zur quantitativen Bestimmung aller Stoffe, aus denen sich

gefärbte Flüssigkeiten herstellen lassen. Der Weg zur Herstellung dieser

Flüssigkeiten wird sich in jedem Falle aus allgemeinen Regeln der Chemie ergeben. Zu

der Messung selbst wird dieselbe nach Abnehmen des Obertheils in den Becher von G gegossen ohne ihn zu füllen, der Obertheil wieder

aufgesetzt und durch die Schlitze von M ein Glas

eingeschoben, dessen Farbe zu der der Flüssigkeit complementär ist. Durch den

Spiegel wird helles farbloses Licht in das System geworfen und dann J auf B auf und ab bewegt.

Die Einstellung ist erreicht, wenn keiner der beiden Farbentöne vorherrschend ist;

sie wird wesentlich erleichtert durch die von oben beleuchtete, das ganze Feld

umgebende weiße Pappe, da selbst eine schwache Färbung durch den Contrast gegen

dieselbe sichtbar gemacht wird.

Die Ablesung an der Scala gibt die Länge der wirksamen Flüssigkeitssäule an. Aus

einer Vergleichung dieser Beobachtung mit einer solchen die mit einer Flüssigkeit

von bekanntem Gehalte und der nämlichen Glasplatte ein für allemal ausgeführt

worden, ergibt sich sodann der Gehalt der zu analysirenden Flüssigkeit, wenn man,

was für verdünnte Lösungen wohl erlaubt ist, die Gehalte den Licht absorbirenden

Kräften direct, also den Ablesungen indirect proportional setzt.

Der Apparat dürfte besonders geeignet seyn zur quantitativen Bestimmung von Kupfer (in ammoniakalischer Lösung), Eisen (als saures Chlorid), Nickel und Kobalt (als schwefelsaure Salze),

Chrom etc.; ferner zur Werthbestimmung von Farbstoffen, endlich indirect zur Bestimmung freier

Säure, die man z.B. mit Kupferoxyd sich sättigen läßt u.s.w.

Man wird nicht immer in der Lage seyn, eine Glasplatte von der für einen bestimmten

Fall gerade erforderlichen Farbennüance zu erhalten. Für solchen Fall muß man mit

einer Anzahl schwach gefärbter Gläser in verschiedenen Färbungen versehen seyn,

durch deren Combination man jedem verlangten Farbenton wird nahe genug kommen

können. Die ausgeprobte Combination kann dann in gemeinschaftliche Fassung gebracht

und so verwendet werden. Kann man auch durch Combination ein ganz farbloses Feld

nicht erzielen, so wird es gerathen seyn, den zur Vergleichung dienenden

Pappstreifen in der resultirenden Farbennüance zu tuschen, wodurch die Einstellung

sich auch sicher bewirken lassen wird. Immer ist zu rathen, sich schwach gefärbter

Flüssigkeiten zu bedienen, da sonst in Folge der zweimaligen kräftigen

Lichtabsorption das Feld zu lichtschwach werden würde.

Von Interesse und die Wirksamkeit des Apparates erläuternd dürften folgende

Bemerkungen seyn.

Man kann voraussetzen, daß die Farben durchsichtiger Körper dadurch entstehen, daß

die Körper für die verschiedenfarbigen Lichtschwingungen verschiedene

Auslöschungskraft besitzen. Die Betrachtung wird vereinfacht, wenn man zunächst von

den Reflexionen an den Trennungsflächen absieht und sodann das weiße Licht sich nur

zusammengesetzt denkt aus den sechs Farben: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett.

Als Einheiten der Farbstärken mögen diejenigen Schwingungsintensitäten betrachtet

werden, aus deren Zusammenwirken eine Einheit weißen Lichtes entsteht.

Eine Platte eines durchsichtigen Körpers von der Dicke d

möge nun für die sechs verschiedenen Farben die resp. Absorptionscoefficienten 1

– r; 1 – o; 1

– g; 1 – n; 1

– b; 1 – v

besitzen. Es werden dann von einer Einheit weißen Lichtes aus ihr hinaustreten nur

noch r rothe, o orange

u.s.w. Strahlen. Von diesen Zahlen mag z.B. r die

kleinste seyn. Dann werden je r durchgegangene Strahlen

aller Farben sich zu Weiß combiniren, das austretende Licht besteht also aus r weißen Strahlen und noch farbigen Strahlen einer

Nüance die dadurch bestimmt ist, daß sich in ihr verhält

Orange : Gelb : Grün : Blau : Violett

= o – r : g

– r : n – r : b – r

: v – r

= o₁ – 1 : g₁ – 1 : n₁ – 1 : b₁ – 1 : v₁ – 1 wenn

o₁ = o/r: g₁ = g/r u. s. w gesetzt wird.

In der so bestimmten Farbennüance erscheint die Platte, während das außerdem

hindurchgehende weiße Licht von der Intensität r nur die

Farbe heller macht.

Tritt nun das so modificirte Licht in eine der ersten ganz gleiche Platte, so werden

bei dem Durchgange die Farben wieder nach demselben Verhältnisse ausgelöscht wie

durch die erste, und zum Austritt gelangen r²

rothe, o² orange, g² gelbe u.s.w. Strahlen, oder r²

weiße und noch farbige Strahlen. Die Nüance der Farbe ist dießmal so bestimmt, daß

sich in ihr verhält

Orange : Gelb : Grün : Blau : Violett

= o² – r² : g²

– r² : n² – r² : b² – r²

: v² – r²

= o₁² – 1 : g₁² – 1 : n₁² – 1 : b₁² – 1 : v₁²

– 1 wenn

wo o₁, g₁ u.s.w. dieselbe Bedeutung haben wie oben.

Nach dem Durchgange durch a Platten endlich wird aus der

letzten heraustreten r

a weißes Licht und farbige Strahlen, deren

Nüance durch die Proportion bestimmt ist:

Orange : Gelb

= o₁a – 1 : g₁a – 1 : n₁a – 1 : b₁a – 1

: v₁a –

1.

Vergleicht man letztere Proportion mit derjenigen welche die

Nüance nach dem ersten Durchgange bestimmt, so findet sich daß die Verhältnißzahlen

der letzten aus denen der ersten entstehen durch Multiplication mit Factoren von der

Form Diese Factoren stehen ersichtlich ihrer absoluten Größe nach in

derselben Reihenfolge in welcher die Größen o₁

– 1 u.s.w. auf einander folgen.

Hieraus ergibt sich nun, daß die Nüance der resultirenden Färbung keineswegs constant

ist, sondern von der Zahl der Platten abhängt. Mit zunehmender Zahl der Platten

(oder Dicke der Schicht) treten diejenigen einfachen Farben immer mehr hervor,

welche schon zuerst die anderen überwogen, und treten diejenigen immer mehr zurück,

welche von Anfang an die Färbung weniger bestimmen halfen.

Da r

a, der Werth des resultirenden weißen

Lichtes, mit wachsendem a sich rasch verkleinert, so

wird bei dickerer Schicht das Feld sehr schnell dunkel. Doch gibt r

a nur dann ein ziemlich genaues Maaß der

Verdunkelung, wenn die Größen r, o u.s.w. nicht

allzusehr von einander verschieden sind. Richtiger ist die ate Potenz einer

mittleren von diesen Größen.

Aus der Rechnung erhellt endlich noch, daß die resultirende Farbennüance von der

auffallenden Quantität weißen Lichtes unabhängig ist.

Nach Obigem bedarf es nun noch einer Erläuterung, was darunter zu verstehen, daß die

Farbe eines Glases der einer Salzlösung complementär sey. Man muß dabei eine Lösung

von bestimmter Concentration in einer Schicht von bestimmter Dicke im Sinne haben.

Genau complementär gefärbt würden nun Glas und Flüssigkeit nur dann seyn, wenn für

Licht irgend einer Brechbarkeit das Product aus den resp. Abschwächungscoefficienten

(den Größen o, r u.s.w.) für Glas und Flüssigkeit eine

Constante wäre. Diese Constante wäre dann zugleich das Maaß der Helligkeit des

Feldes für die Einheit des auffallenden weißen Lichtes. Es möchte aber nur für

wenige Flüssigkeiten gelingen, dieser Forderung selbst nur annähernd zu genügen. So

kommt nun der Umstand sehr gelegen, daß dem Auge Combinationen einfacher Farben

selbst wie einfache Farben erscheinen können, z.B. die Combination von Roth und Blau

wie Violett. Der Apparat wird also ebenso gut wie mit dem eigentlich erforderlichen

Glase auch z.B. mit einem solchen wirken, welches zwar mehr Roth und Blau auslöscht,

dagegen eine entsprechende Menge Violett mehr durchläßt als das richtige Glas. Nach

bewirkter Einstellung wird das Feld dem Auge farblos erscheinen. Würde man aber das

hindurchgehende Licht prismatisch analysiren, so würde der Vergleich mit einem

Spectrum aus reinem Weiß ergeben, daß zu viel Violett, dagegen nicht genug Roth und

Blau zugegen ist.

Ist nun das Glas in Bezug auf viele einfache Strahlen so zu sagen nur physiologisch

und nicht physikalisch complementär gefärbt, so leidet die Reinheit des

resultirenden Weiß und die Einstellung wird erschwert. Bei richtiger Wahl der Gläser

aber ist die Genauigkeit der Einstellung eine sehr große. Der Regel nach betrugen

bei dem nämlichen Beobachter die größten Unterschiede zwischen sechs Ablesungen

1–1 1/2 Proc. der Ablesung, woraus sich Genauigkeit des Mittels auf weniger

als 1/4 Proc. ergibt. Durch mehr Beobachtungen kann man das Resultat beliebig

genauer machen.

Da die Flüssigkeit nur mit Glas (und Gummi) in Berührung kommt und der Apparat sich

leicht auseinandernehmen läßt, so ist er auch sehr bequem zu reinigen. Zugleich sind

die Glastheile so geschützt, daß ein zufälliges Zerbrechen derselben wenig zu

befürchten ist.

Nicht überflüssig dürfte es endlich seyn, zu bemerken, daß man selten Ablesungen

unter 50 Millimet. machen wird, daß man also etwa diese Länge vom unteren Ende des

engen Glasrohres abschneiden kann. Natürlich muß man den Nullpunkt der Theilung

entsprechend verrücken oder an der Ablesung eine Correction anbringen. Auf diese

Weise wird der Apparat compendiöser, ohne an Brauchbarkeit zu verlieren.

Da zu einer Analyse nur circa 100 Kubikcentimeter

Flüssigkeit erforderlich sind, so kann man noch sehr geringe Mengen färbender

Substanzen quantitativ bestimmen.Apparate vorbeschriebener Construction sind durch Vermittelung des Verfassers

zum Preise von 8 Thalern zu beziehen.

Tafeln