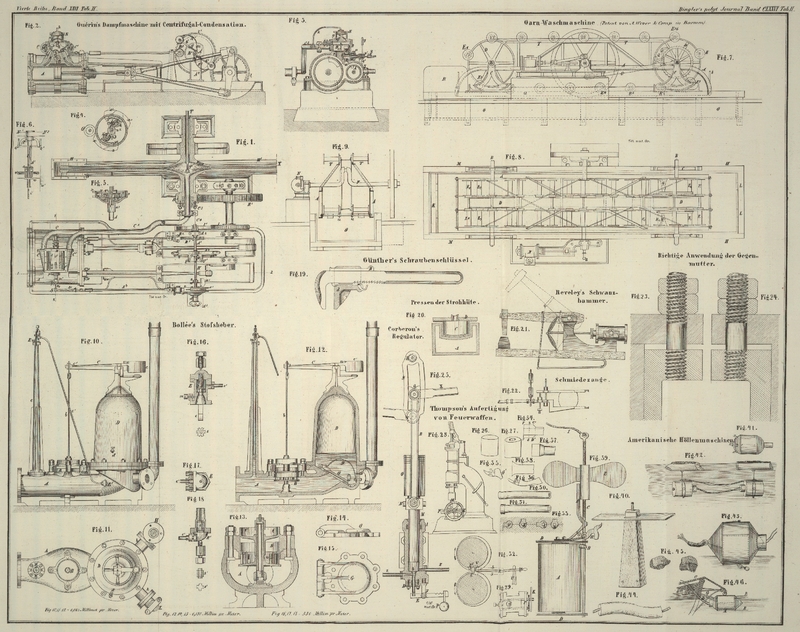

| Titel: | Horizontale Dampfmaschine mit zwei Cylindern und Centrifugal-Condensation; von F. Guérin, Mechaniker in Gravelle-Havre. |

| Fundstelle: | Band 176, Jahrgang 1865, Nr. XXIV., S. 81 |

| Download: | XML |

XXIV.

Horizontale Dampfmaschine mit zwei Cylindern und

Centrifugal-Condensation; von F. Guérin, Mechaniker in Gravelle-Havre.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1865, S.

77.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Guérin's horizontale Dampfmaschine mit

Centrifugal-Condensation.

Wir geben im Folgenden die Beschreibung einer zweicylindrigen horizontalen

Dampfmaschine, welche ihr Erfinder in allen Theilen mit Sorgfalt construirt hat und

die sich dadurch auszeichnet, daß wesentliche Theile in origineller Weise angeordnet

sind, so daß sie neue Combinationen enthält, wodurch ein vorzüglicher Gang und eine

bessere Ausnutzung der Kraft erzielt wird.

Die Eigenthümlichkeiten dieser Maschine sind hauptsächlich:

1) das System der Centrifugal-Condensation; der

ausgenutzte Dampf geht nämlich in das Innere eines Schwungrades und kommt darin mit

dem Einspritzwasser in Berührung. Die Luftleere wird aber durch die Drehung des

Schwungrades hervorgebracht, welches zum Zweck der erforderlichen

Umfangsgeschwindigkeit einen größeren Durchmesser erhält;

2) die Anordnung entlasteter Schieber, welche von Zahnrädern geführt werden, deren

Gang regulirbar ist;

3) die Wirkungsweise des Regulators, welcher durch einen Mechanismus den Gang der

Zahnräder verändert;

4) endlich die Gesammtaufstellung aller Theile, welche eine vervollkommnete

Dampfmaschine darstellen.

Die Figuren

1–6 stellen die Maschine dar, und zwar Fig. 1 einen Grundriß und

theilweisen Durchschnitt, Fig. 2 einen Durchschnitt

nach der Längsachse des kleinen Cylinders, und Fig. 3 einen Querschnitt

nach der Linie 1–2.

Die beiden Cylinder sind mit dem Mantel aus einem Stück gegossen; der kleine trägt

einen Röhrenansatz Y (Fig. 3), durch welchen der

Dampf in den Mantel eintritt.

Ueber den Cylindern befindet sich der Schieberkasten B

mit dem Steuerschieber D. Letzterer besteht aus einem

Cylindersegment, dessen Reibungsfläche drei Höhlungen oder Schalen 1, 2 und 3 (Fig. 2)

enthält, durch welche die Dampfwege der Cylinder in Verbindung gesetzt werden.

Vertheilungsmechanismus. – Fig. 1 zeigt die centrale

Oeffnung a, welche den Dampf aus dem Mantel zuführt,

sowie b und c, welche ihn in

den kleinen Cylinder A leiten; durch d und e geht er aus diesem

in den großen; endlich führen ihn die Oeffnungen f und

g durch die Leitungen C

und C¹, welche sich zu einem Rohr C² vereinigen, nach dem Condensator; letzteres

Rohr nämlich mündet durch die Stopfbüchse C³ in

das Schwungrad X. Die Stopfbüchse C³ ist auf dem Unterlager C⁴

festgeschraubt und daher von der Drehung des Schwungrades unabhängig. In ähnlicher

Weise ist das Wasserzuleitungsrohr T angebracht.

In Fig. 2 ist

der Kolben des kleinen Cylinders bei halbem Hube dargestellt, der Dampf tritt noch

ein, die Oeffnung b läßt den Dampf herein, welcher den

Kolben in der Richtung des Pfeils treibt; auf der anderen Seite ist der Dampf durch

die Oeffnung c ausgetreten und mittelst der Schale 3 des

Vertheilungsschiebers in den Canal e des großen

Cylinders geleitet worden, um dessen Kolben in der entgegengesetzten Richtung des

kleinen fortzubewegen; unterdessen tritt der Dampf an der entgegengesetzten Seite

durch den Canal d aus und mittelst der Schale l des Vertheilers nach dem Condensator, d.h. in das

Schwungrad X.

Der Vertheiler ist auf beiläufig zwei Dritteln seiner Fläche entlastet, wie man aus

Folgendem ersieht: der vom Mittelcanal a kommende Dampf

sucht natürlich den Schieber zu heben, was auch im selben Augenblick durch den

rechts oder links aus dem kleinen Cylinder in den großen gehenden Dampf geschieht;

um nun diese Wirkung aufzuheben, also den Schieber zu entlasten, ist ein Loch o durchgebohrt, welches den Dampf aus dem Mantel auf den

Vertheiler leitet; ferner ist (Fig. 3) eine Oeffnung o' in der Zwischenwand angebracht; das

Condensationswasser fließt mit demjenigen des Mantels ab.

Der Schieber arbeitet demnach in dem Dampfe, und erleidet einen, der Differenz der

seiner Wirkung ausgesetzten Flächen entsprechenden Druck; diese Differenz wird durch

folgende Anordnung compensirt: der Deckel E der

Schieberbüchse B ist mit einem Cylinder zusammen

gegossen, in welchem ein Compensirkolben g arbeitet;

dieser besteht bloß aus einer nach Art der Indicatorkolben ausgehöhlten Kapsel,

welche durch eine Stange mit einer kleinen Achse (Fig. 2 und 3) verbunden ist, deren

beide Enden

schneidenförmig auf Lagern gehen, die mit der Hülse, welche die horizontale

Schieberachse h aufnimmt, in einem Stück gegossen

sind.

Der Dampf für die Schieberbüchse geht durch den leeren Raum hindurch, welcher im

Boden des Cylinders E für den Durchgang der Bleuelstange

gelassen ist, wirkt auf den Kolben und folglich auch hebend auf den Schieber. Auf

dem Deckel desselben Cylinders ist ein Rohr k

angebracht, welches in das Abzugsrohr C² mündet,

so daß, wenn Wasser durch Condensation des Dampfes oberhalb des Kolbens gebildet

wird, dieses durch den Condensator aufgesaugt wird und in keiner Weise schaden

kann.

Der Dampfhahn R, welcher durch den Mittelcanal a geht, ist hohl und enthält eine Expansionsklappe mit

Nasen, in welche auf der Achse m angebrachte Stifte

eingreifen (Fig.

2 und 3), daher diese Klappe der Achse bei deren oscillirenden Bewegung folgt.

Die Dichtung des Hahnes R, welcher mittelst des Hebels

q gestellt wird, bewirkt eine Stopfbüchse p und diejenige der Klappe eine andere p'; das Ohr des mit dem Hebel q verbundenen Griffes ruht auf dem Unterlager q', damit das Gewicht der äußeren Theile den Hahn nicht belastet. Die

bewegliche Klappe im Innern des Hahnes R wird von dem

Hebel S und der Stange S' an

dem Excentric v mit dessen Stange S² (Fig. 1) regiert.

Die Steuerwelle A¹, welche von der Treibwelle aus

durch die gleich großen Räder l und l' bewegt wird, ruht auf zwei auf der Fundamentplatte

befestigten Lagern A² und A³; auf das eine Ende dieser Welle ist das Excentric B¹ aufgekeilt, welches mittelst der mit dem

Schieber D durch ihre Stange verbundenen Rolle B² diesem die hin- und hergehende

kreisförmige Bewegung mittheilt, die nothwendig ist, um die Dampfwege abwechselnd zu

öffnen und zu schließen. Eine besondere in der Zeichnung nicht dargestellte

Anordnung bringt die Rolle immer auf das Excentric zurück; diese Anordnung besteht

darin, daß die den Vertheilungsschieber führende Stange durch einen kleinen Cylinder

geht, in welchen Dampf eintritt, der als Feder wirkt.

Der Regulator dreht sich in einer auf die Achse A¹

senkrechten Ebene. Auf diese Achse ist nämlich ein Wulst aufgezogen und mit zwei

Flügeln m versehen, welche die Schrauben aufnehmen,

durch die die Federn N, N' gehalten werden, deren Enden

mit den Kugeln verbunden sind. Ein Doppelarm P' ist

beweglich auf der Achse befestigt und gibt die Stützpunkte für die rechtwinkeligen

Hebel Q' (s. Fig. 1, 2 und 6) ab. Ein Arm jedes

dieser Hebel ist durch eine Stange b¹ und b² mit einem Knopfe an jeder Regulatorkugel

verbunden, so daß die Veränderungen in deren Stellung durch die Stangen t' auf den Muff s übertragen

werden können. Dieser

Muff macht die Expansion zu einer durch den Regulator veränderlichen.

Innerer Mechanismus des ExpansionsradesFig. 4und5. –

Dieses Heberad besteht aus der Trommel v, welche mit der

Nabe a² auf die Achse A' aufgezogen ist; zwei cylindrische Segmente x und x' sind auf die Oberfläche dieser

Trommel festgeschraubt und bilden feste Daumen, welche für die geringste

Dampfzulassung zu beiden Seiten des Kolbens, etwa 2/10 des Hubes, eingestellt sind

und deren Weg auf der Rolle G den Gang der beweglichen

Klappe in dem Vertheilungshahn R bestimmt.

Die übrigen Expansionsgrade werden durch die beweglichen Daumen z, z' erzielt, welche parallel Mischenden festen x, x' angebracht sind; diese Daumen z, z' gehen durch die Trommel hindurch und sind

innerhalb mit den gezahnten Sectoren y, y' verbunden,

von denen jeder in ein Zahnrädchen greift, an dessen Achse sich das Winkelrad h oder h' befindet.

Letzteres Rad greift in ein Getriebe, dessen Achse das Rad i trägt, welches in die Zahnstange i'

eingreift, die mit Schwalbenschwanzverbindung an der Nabe a² befestigt und von dem Muffe s

abhängig ist, welcher durch die Veränderungen in der Stellung der Regulatorkugeln in

Bewegung kommt.

Das Spiel dieser Theile ist von selbst klar: Wenn der Muff s auf der Achse A' gleitet, so setzt er die

Zahnstangen i' in Bewegung, die sofort mittelst der

bezeichneten Räder diese Bewegung auf die gezahnten Sectoren y und y' übertragen, welche die beweglichen

Daumen z und z' mitnehmen.

Diese letzteren verlängern oder verkürzen den auf die Rolle G wirkenden Theil, wodurch der Expansionsgrad geändert wird. Man kann so

die Zulassung des Dampfes von 2/10 bis zu 7/10 des Hubes verändern.

Um während des Ganges den normalen Expansionsgrad zu verändern, muß der eben

beschriebene Mechanismus nach Anleitung der Fig. 6, d.h. an dem Muff

s, modificirt werden. Man braucht nur die beiden

Stangen t', welche die Hebel Q¹ und den Muff s verbinden, so

einzurichten, daß man sie nach Belieben verlängern oder verkürzen kann, so daß die

Zahnstangen i' und mithin die Sectoren y der beweglichen Daumen z,

z' unabhängig vom Regulator verstellbar werden.

Zu diesem Zweck besteht der Muff s aus zwei Theilen: der

eine ist mit den Stangen f', der andere mit den

Zahnstangen i' verbunden; letzterer Theil ist mit

Schraubengewinden versehen und in seiner Stellung veränderlich, je nachdem man das

Rad v' von links nach rechts oder umgekehrt dreht. Der

kreisförmige Zeiger w, welcher der Zahnstange folgt,

zeigt auf einer Scala w' den Expansionsgrad an.

Centrifugal-Condensation. – Das zur

Condensation dienende Schwungrad ist äußerlich nicht von anderen verschieden; seine

Nabe und Speichen sind hohl und dienen dem Einspritzwasser zum Durchgang. Die Brause

des Einspritzrohres T wird durch die alsdann mit einem

Pfropf zu verschließende Oeffnung O, Fig. 1, eingeführt.

In der Nähe des Mittelpunktes des Schwungrades sind die freien Räume weit; sie

verengern sich dann nach dem Umfange hin, so daß im Kranz, wo die freien Räume

ausmünden, die Summe der Querschnitte dem Volumen der auszuschleudernden Flüssigkeit

so viel als möglich entspricht. Die conische Form der in den Speichen angebrachten

Canäle ist für den Zweck der Evacuirung der Flüssigkeit und mithin der Erzeugung der

Leere eine günstige. Letztere wird um so größer, je rascher sich das Schwungrad

dreht, weßhalb dasselbe seine Bewegung durch Zahnrad R'

und Getrieb R² (Fig. 1) empfängt. Das

Schwungrad umgibt der auf dem Boden des Maschinenraumes befestigte Blechmantel H; in demselben sammelt sich das Wasser, um durch

natürlichen Abfluß oder mittelst einer Pumpe abgeleitet zu werden. Der innere Rand

H' ist für das gegen den Mantel geschleuderte Wasser

bestimmt.

Die Anwendung dieses noch mancher Veränderungen und Vereinfachungen fähigen Systems

macht den complicirten und schwerfälligen Mechanismus der gewöhnlichen Condensation

entbehrlich.

Das Manometer für die Luftleere kann man auf der Krümmung des Injectionsrohres

anbringen und das Instrument mit dem Innern des Schwungrades durch ein inwendig

umgebogenes Rohr in Verbindung setzen.

Bei Maschinen ohne Condensation kann man dennoch das hohle Schwungrad anwenden und

den Rückdampf in dasselbe leiten; es würde dadurch der Druck auf den Kolben

vermindert werden; den abgeschleuderten Dampf könnte man unter die Feuerung leiten,

um die Heizluft hinreichend feucht zu machen.

Auch für Schiffsmaschinen ist das System anwendbar; man müßte sehr leichte und wenig

voluminöse Apparate anwenden und denselben große Geschwindigkeit ertheilen;

dieselben, statt der jetzigen großen Condensatoren benutzt, deren Gewicht etwa 43000

Kilogr. für eine Maschine von 1000 Pferdekräften beträgt, würden wesentliche

Vortheile darbieten.

Tafeln