| Titel: | Wrana's Zündhölzchen-Hobelmaschine. |

| Fundstelle: | Band 176, Jahrgang 1865, Nr. LVI., S. 187 |

| Download: | XML |

LVI.

Wrana's

Zündhölzchen-Hobelmaschine.

Aus der Wochenschrift des nieder-österreichischen

Gewerbevereins, 1865, Nr. 14.

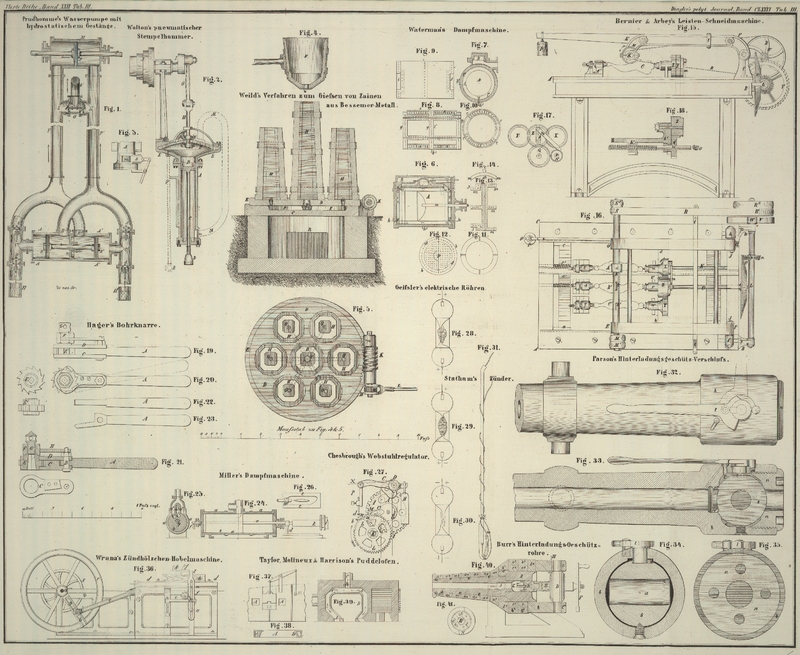

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Wrana's Zündhölzchen-Hobelmaschine.

Seit einer Reihe von Jahren trachteten viele Mechaniker eine Maschine zu erfinden,

welche Zündhölzchenspäne zu liefern vermöchte. Es wurde versucht, das Hobeln mit der

Hand theils durch Spalt-, theils Hobelmaschinen etc. zu verdrängen und verdienen

hier erwähnt zu werden die Systeme von Pelletier (1830),

Cochot (1830), Jeunot

(1840), Neukranz (1845), Krutzsch (1848), Andree, Leitherer (1851)

u.a.m. Bei allen diesen Systemen, mag der Hobel oder das Holz die geradlinige

Bewegung erhalten, mag der Hobel ein Röhrcheneisen besitzen oder mögen viereckige

Stäbchen durch viele verticale und ein nachfolgendes horizontales Messer erzeugt

werden, oder endlich mag, wie bei dem Systeme von Krutzsch, das Holz durch eine mit vielen dicht

zusammenstehenden Löchern versehene Stahlplatte theils gepreßt, theils gezogen

werden, so ist doch in allen diesen Fällen dem schneidenden

Eisen ein Nachgeben, ein Anschmiegen an den Wuchs des Holzes nicht

gestattet; es schneidet geradlinig, und da die Fasern häufig verzogen sind,

so entstehen mit diesen Maschinen meistens unreine oder

unganze Späne; ohne Anwendung der Röhrcheneisen aber

werden sie unschön und zu groß. Daher blieb bei uns in Oesterreich das Zündhölzchenhobeln mit der Hand,

wie es Heinrich Weilhöfer durch seinen Röhrchenhobel

einführte, in stetem Gebrauche. Daß das einheimische Product von keinem des

Auslandes erreicht, geschweige übertroffen wurde, verdanken wir vorzüglich dem

trefflichen Holze der österreichischen Wälder.

Doch zeigt sich auch bei uns sehr fühlbar das Bedürfniß, die Zündhölzchenspäne

mittelst Maschine herzustellen, indem viele Fabriken, besonders in den Provinzen,

Mangel an diesem Halbfabricat litten. Ja es kamen

sogar wiederholt Fälle vor, daß Zündhölzchenspäne von

Wien (wo sich die Arbeiter leichter fanden) in die Provinzen zur weiteren

Verarbeitung geschickt wurden!

Wrana's Erfindung dürfte berufen seyn, diesem Mangel

abzuhelfen. Durch dieselbe wird ein Arbeiter in den Stand gesetzt, drei- bis viermal so viel

Zündhölzchenspäne (Drähte) zu hobeln, als er ohne Maschine zu liefern vermag, und

überdieß ist die Arbeit leichter. Die Zündhölzchen-Hobelmaschine Wrana's ahmt

das Hobeln mit der Hand weit vollkommener nach als dieß bei jener von Neukranz der Fall ist, da der Hobel hier nicht fix, sondern durch die Hände des Arbeiters

gehalten, somit federnd angebracht ist. Seine Stütze findet er jedoch an einer

Leiste, welche quer über die Maschine läuft und je nach der Höhe des Holzstückes,

das unter derselben durchgeht, bald gehoben, bald gesenkt werden kann. Der Kunstgriff, eine Leiste als Stützpunkt für den mit der Hand

gehaltenen Hobel anzubringen, macht es möglich, verzogenes, ungleiches Holz eben so rein als mit der Hand zu hobeln. Der

Stoß, welchen der Hobler sonst ausüben muß, um Drähte von der Länge des Holzes zu

erzeugen, wird durch die Kraft der Maschine erzielt und der Arbeiter hat eben nur

den Hobel kräftig zu halten und ihm die gehörige Lage zu geben. Nach demselben

Principe ist es auch möglich, Stäbchen von sehr verschiedenem Querschnitte zu

hobeln, z.B. Rahmenstäbchen, Federhalter u. dgl. Nicht

die sogleich näher zu besprechende Maschine macht das Wesen der Erfindung Wrana's aus, nicht diese wurde

patentirt, sondern nur die Verwendung der Leiste als

Stützpunkt für den Hobel, mag dieselbe wie immer geformt seyn. Ohne diese ist ein Hobeln des Holzes nach der Faser

(außer aus freier Hand) kaum möglich.

Figur 36

zeigt Wrana's Zündhölzchen-Hobelmaschine in der

Längenansicht. a ist die Hauptwelle, c die Riemenscheibe, r das

Schwungrad, b ein Arm an a

fest, g eine Nuth. In derselben ist die Warze i verschiebbar und läßt sich auf jedem Punkte

befestigen, wodurch die Länge der Schlittenbewegung regulirt wird. c ist eine Schieberstange, d,

d ein Schlitten, h das zu hobelnde Holz, l die Leiste, f die

Zahnstange, e ein Getriebe mit Sperrrad. Durch eine an

der Achse von e steckende kleine Kurbel kann man die

Zahnstange und dadurch die Leiste l heben. Sperrrad und

Kegel halten dieselbe in der gegebenen Lage, die Rollen n dienen zur Leitung. k ist der Hobel, welcher

durch den Arbeiter gehalten wird. Eine Maschine braucht circa 1/4 Pferdekraft; es können mit derselben Drähte von 10–48

Zoll Länge gehobelt werden. Das auch beim Hobeln mit der Hand erforderliche

Abschroppen geschieht hier gleichfalls leichter und schneller. Seit dem Jahre 1862,

in welchem Herr Wrana das Patent nahm, sind schon über 40

Maschinen gebaut und in den verschiedenen Theilen der Monarchie in Betrieb gesetzt

worden. So z.B. in St. Vincenz in Kärnthen von Hrn. Preyßel, auf der Coralpe von der gräflich Henkl v. Donnersmark'schen

Gewerkschaft etc. Hatte ich auch noch nicht Gelegenheit, mich selbst von der

Rentabilität ihrer

Anwendung in der Praxis zu überzeugen, so verdient doch erwähnt zu werden, daß

sowohl Besitzer als Arbeiter sich sehr befriedigt

äußerten über die Leistungen der Maschine, was Qualität

und Quantität des Productes betrifft. Ein Arbeiter

liefert mit der Maschine per Tag 20–40

„Scheiben“ (à 25,000

Stück), ohne Maschine 5 bis 8 Scheiben in Steiermark, 8–10 in Wien. Weit

leichter ist es Arbeiter zu finden, welche mit, als ohne Maschine arbeiten.

Eine Klafter Holz gibt 5 Millionen Hölzchen im Gewichte von 8–9 Centnern,

welche loco Wien mit 52 fl. bezahlt werden.

Uebrigens zweifle ich nicht, daß die beschriebene Maschine noch mancher

Vervollkommnung fähig ist, daß mit anders construirten Hobeln bei gleicher

Kraftäußerung des Arbeiters vielleicht noch mehr erzeugt werden könne. So viel steht

fest, Wrana's Maschine arbeitet besser als alle erwähnten

Systeme und wird in vielen Fällen die Handarbeit verdrängen. Sie ist gegenwärtig von

der Maschinenfabrik der Herren Pfannkuche und Scheidler in der Roßau (Wien) zu beziehen.

Friedrich Kick.

Tafeln