| Titel: | Regulator für mechanische Webstühle, von L. R. Chesbrough in Brooklyn. |

| Fundstelle: | Band 176, Jahrgang 1865, Nr. LVII., S. 189 |

| Download: | XML |

LVII.

Regulator für mechanische Webstühle, von

L. R. Chesbrough in

Brooklyn.

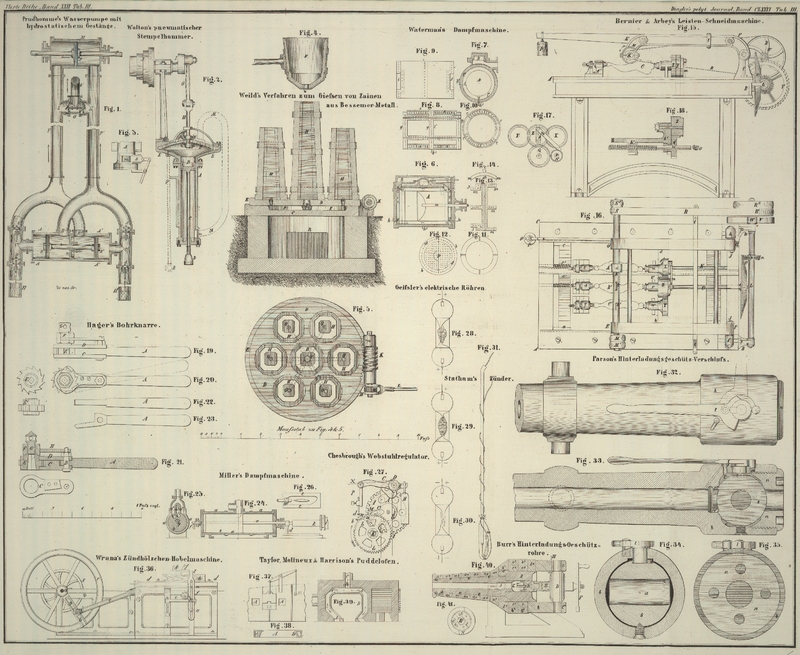

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Chesbrough, Webstuhlregulator.

In der Abbildung des dem Amerikaner Chesbrough in den

Vereinigten Staaten und in England patentirten Webstuhlregulators, Fig. 27, bezeichnet A das Gestelle eines mechanischen Webstuhls und B den Kettenbaum; ein Flügel oder Finger, der bei C an der schwingenden Welle D sitzt, wird durch das Gewicht H

hochgehalten; letzteres ist mit einem Widerhalt verbunden, der das gänzliche

Niederfallen verhindert, wenn ein leerer Kettenbaum durch einen neu gefüllten

ausgewechselt wird. Ueber die Welle D, sowie über den

Flügel C geht die Kette x,

die durch die Lage des Flügels gezwungen wird, etwas von der geraden Richtung

abzuweichen und, wenn sie gespannt wird, sich zu strecken und den Flügel

niederzudrücken sucht. Der Hebel E an der Welle D trägt einerseits das Gewicht H, anderseits eine Stange P, die bei ihrer

Bewegung durch das Oehr d stets in verticaler Richtung

erhalten wird. Ein

Getriebe, das sich an der kurzen, durch die Gestellwand gesteckten Welle K befindet, setzt durch ein Zahnrad den Kettenbaum in

Bewegung. In ein Sperrrad L, das außerhalb auf der Welle

K sitzt, können die Sperrklinken des um a drehbaren Sperrkegels M

eingreifen, dessen Ende bei c so stark beschwert ist,

daß die Klinke c für gewöhnlich in das Sperrrad

eingreift und dessen Drehung verhindert. Beim Anschlagen der Lade gegen den Schuß

und in Thätigkeit-Treten des Waarenbaumes wird die Kette gespannt, und zwar, da das

Sperrrad an der Drehung verhindert ist und sich keine neue Kette vom Kettenbaume

abwinden kann, so lange, bis der Flügel C

niedergedrückt, das Gewicht H gehoben und die Stange P gesenkt wird, wodurch letztere gegen den Sperrkegel

M trifft, die Klinke b

in Eingriff mit dem Sperrrade gebracht und die Klinke c

ausgelöst wird. Bei dem nächsten Rückgange der Lade nach dieser Umsteuerung wird die

Spannung der Kettenfäden vermindert; das Gewicht H

senkt, Stange P und Klinke b

heben sich und der nun freie Kettenbaum dreht sich um so viel, daß die Klinke c nicht wieder in die Kerbe einfallen kann, in der sie

vorher lag. Während sich der Kettenbaum dreht und Kette abgibt, wird der Flügel C von dem Gegengewichte H

gehoben und die Stange P steigt so hoch, daß die Klinke

c bei der weiteren Drehung des Kettenbaumes in die

nächste Kerbe einfällt u.s.w. Die Zahl der Zähne des Sperrrades und der Stirnräder

ist so zu bestimmen, daß beim Abweben der letzten Kettenlänge vom Kettenbaume (der

natürlich bei jeder Fortrückung mehr abgeben wird, wenn er mehr, als wenn er weniger

voll ist, so daß die Hemmung um so öfter frei werden wird, je weniger voll derselbe

ist) etwa 9 Kerben des Sperrrades auf 10 Ladenschläge kommen. Da die Kette stets

beim Rückgange der Lade vom Baume abgewunden wird, so erleidet die Kette unter dem

arbeitenden Schlage der Lade niemals eine Veränderung der Spannung. (Deutsche

Industriezeitung, 1865, Nr. 11)

Tafeln