| Titel: | Dampfcalorimeter für Heitzkraftbestimmungen; von Professor Dr. P. Bolley. |

| Fundstelle: | Band 176, Jahrgang 1865, Nr. LXXVIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Dampfcalorimeter für Heitzkraftbestimmungen; von

Professor Dr. P.

Bolley.

Aus der schweizerischen polytechnischen Zeitschrift, 1865,

Bd. X S. 18.

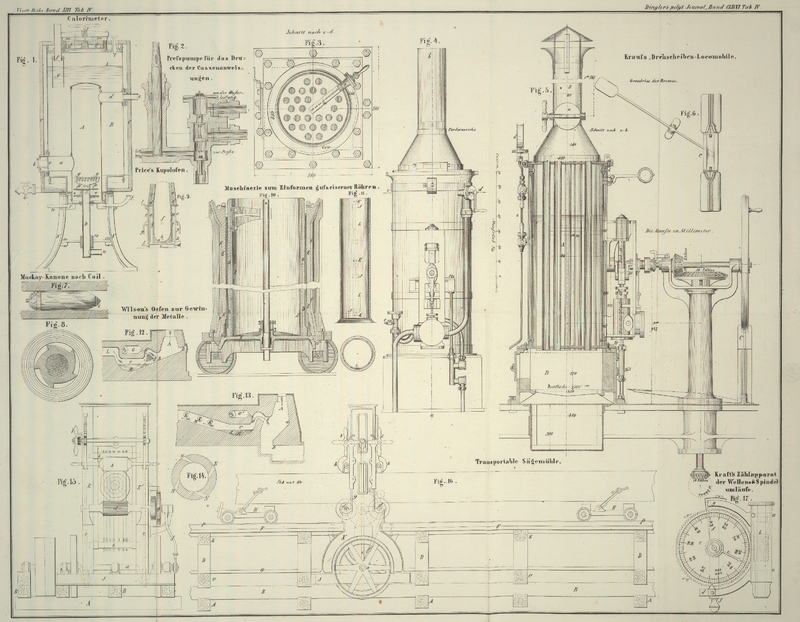

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Bolley, über Dampfcalorimeter für

Heitzkraftbestimmungen.

Die gebräuchlichen Calorimeter sind von zweierlei Art: Eiscalorimeter und Warmwassercalorimeter.

Erstere dienen nur für Bestimmungen der specifischen Wärme, während letztere von den

Physikern zur Ermittelung der Quantitäten von Verbrennungswärme gebraucht werden,

welche sich aus den in dem Apparate verbrennenden Stoffen entbinden.

Es ist einleuchtend, daß für den letzteren Zweck, bei bestimmten Dimensionen des

Apparates, d.h. mit einem bestimmten Quantum Wasser, weit größere Effecte gemessen

werden können, wenn man die latente Wärme des Dampfes zu Hülfe nimmt, als wenn man

nur die Temperaturunterschiede des Wassers vor und nach dem Versuch als

Messungsmittel für die erzeugte Wärme wählt. Dieß aus mehrfachen Gründen: 1) weil

man beim Warmwassercalorimeter die Temperatur der Flüssigkeit dem Siedepunkt nicht

allzunahe bringen darf; 2) weil man auf eine gegebene Menge von Wasser (soviel eben

der Apparat faßt), angewiesen ist, während man in Apparaten, die zur Dampferzeugung

bestimmt sind, stets beliebige, ihrem Gewicht und ihrer Temperatur nach bekannte

Mengen Wassers nachfüllen und zur Messung brauchen kann; 3) weil man jedem

Wassertheilchen mindestens 540 Einheiten latenter Wärme zuzuführen und zur Messung

zu gebrauchen im Stande ist, die begreiflich beim Warmwassercalorimeter ganz aus dem

Spiele fallen. Darum

dient dieses auch nur mehr zu Bestimmungen in kleinerem Maaßstab und für

wissenschaftliche Zwecke, es ist ein physikalischer Apparat, der für technische

Fragen kaum geeignet ist. Wo es sich um Ermittelung der Verbrennungswärme z.B. von

Schwefel, reinem Kohlenstoff, Phosphor, einem Gase, Alkohol, kurz von Substanzen von

constanter Zusammensetzung handelt, mögen kleinere Quantitäten eher genügen, bei

Heizmaterialien aber, die stets ungleichartige Zusammensetzung haben, können nur

größere, zweckmäßig auserlesene Mengen befriedigende Durchschnittsresultate

liefern.

Dampfkessel anderseits, wie sie bei den größeren Untersuchungen von Brix, Hartig u.s.w. gedient haben, setzen nicht nur

größere Quantitäten von Brennmaterial und längere Dauer des einzelnen Versuches

voraus, sondern erheischen mancherlei Hülfsmittel, die nur mit größerem Aufwand

beschafft werden können, ihr Gebrauch involvirt überdieß Fehlerquellen, welche

namhaft vermindert werden können, bei einer Construction, die nicht auf anderweitige

praktische Verwendungen des Apparates Rücksicht zu nehmen hat, d.h. wenn man den

Dampfkessel zu einem eigentlichen Calorimeter macht. Bei größeren Feuerungsanlagen

ist bekanntlich in Betracht zu ziehen, ob sie nach der Weite der Rostfugen, der

Entfernung des Rostes vom Kesselboden, dem Querschnitt der Züge u.s.w. für lockere

starkflammende Brennstoffe – Holz, oder für dichtere – Steinkohlen

bestimmt sind, so daß in einer Anlage der einen Art nicht jedes Brennmaterial gleich

vortheilhaft verbrannt werden kann, daß also streng genommen, solche Apparate nicht

für Vergleichung der Leistungen verschiedener Materialien geeignet sind. Die Menge

der dem Mauerwerk zugeführten, in demselben sich anhäufenden und durch Strahlung und

Leitung entweichenden Wärme ist, man darf wohl sagen ganz unbestimmbar. Man könnte,

überall wo es sich nur um Bestimmung der nutzbaren Wärme

handelt, wie es auch in der Regel bei solchen im Großen ausgeführten Versuchen

geschieht, diesen Verlust bei vergleichenden Versuchen für einflußlos halten, wenn

man annehmen dürfte, es finde ein constantes Verhältniß zwischen der dem Apparate

(dem Kessel) und der dem Mauerwerk zugeführten Wärme statt, allein da dem nicht so

ist, bringt dieser Umstand große Unsicherheit in die Bestimmung selbst nur des nutzbaren Effectes.

Die bei Versuchen mit Calorimetern nöthigen Correcturen beziehen sich:

1) auf die Wärmeabsorption der Masse des Apparates selbst. Es läßt sich diese

Correctur leicht ausführen, d.h. ihr Betrag umrechnen in Wasserwerth, wenn das Gewicht

und Material, die specifische Wärme und die Temperatur des Wassergefäßes bekannt

sind;

2) auf die Wärmeverluste, die durch Abgabe der Wände des Apparates an die Umgebung

entstehen.

Beide Beträge werden im Warmwassercalorimeter einen größeren aliquoten Theil vom

Gesammteffect ausmachen als beim Dampfcalorimeter, weil die Erwärmung der Gefäßwände

im Verhältniß zur Temperatur des Inhaltes, nicht in dem zur Wärmemenge, die darin

erzeugt wurde, stattfindet, und die Wärmeabgabe der Metallwände des Gefäßes

ebenfalls wesentlich von der Temperatur und nicht, oder nur in ganz untergeordnetem

Verhältniß von der Wärmequantität oder der Aggregatform des Inhalts abhängt;

3) auf die mit den Rauchgasen abgeführte Wärmemenge. Bei gewöhnlichen Feuerungen

müssen die Verbrennungsproducte, seyen sie gas- oder dampfförmig, unvollkommen oder

vollkommen verbrannte, sammt dem Stickstoff und dem überschüssig zugeführten

Sauerstoff der atmosphärischen Luft mit einer gewissen höheren Temperatur

entweichen, wenn der Verbrennungsproceß im Herde lebhaft von statten gehen soll,

weil durch deren höhere Temperatur der Luftzug bedingt wird. Die Temperatur der

zugeführten Luft, sowie die Temperatur der durch die Esse entströmenden Rauchgase

läßt sich an verschiedenen Stellen der Esse oder Züge durch Thermometer mit

hinreichender Genauigkeit bestimmen. Die Bestimmung der Menge der zutretenden Luft oder des aus der Esse entströmenden Gas- und

Dampfgemenges ist dagegen eine Aufgabe von fast unübersteiglichen Schwierigkeiten.

Man bedient sich gewöhnlich des sogenannten Woltmann'schen Flügels oder eines Flügelrädchens, das nach Art des Combes'schen Anemometers gebaut ist. Diese Instrumente

bieten aber, wie auch Brix zugibt, der sich ihrer

bediente, durchaus keine Sicherheit für die Bestimmung der durchströmenden

Luftmengen. Annähernd wenigstens läßt sich dagegen die zugeführte Luftmenge

bestimmen, wenn die Zufuhr durch eine Blasevorrichtung bewerkstelligt wird. Ein

kleines Cylinder- oder Kastengebläse mit Zählwerk würde unvergleichlich größere

Genauigkeit der Messung gestatten als der Woltmann'sche

Flügel. Eben so gut zu Messungen der Luftmenge läßt sich eine Gasuhr von

entsprechender Größe, die zwischen einen Ventilator und den Calorimeter

eingeschaltet wird, benützen.

Durch die Luftzufuhr mittelst eines solchen Blaseapparates können aber zwei andere

Vortheile erreicht werden: 1) Man hat es mehr in der Hand, langsamer oder schneller

und in jedem Falle stets genug Luft zutreten zu lassen, um die Verbrennung

vollständiger zu erreichen. Bei dem unten zu beschreibenden Dampfcalorimeter dient ein

Ventilator und man kann leicht bemerken, daß bei sehr allmählichem Zulegen frischen

Materials auffallend geringere Rauchbildung stattfindet als bei Verbrennung unter

anderen gewöhnlichen Zugverhältnissen sonst vorkommt. 2) Man kann die Abzugscanäle

für die Rauchgase enger halten und verlängern, und sie mit Wasser umgeben, so daß

die Gase auf eine beliebige Temperatur abgekühlt werden können, ohne daß der

Verbrennungsproceß darunter leidet. Weil man auf diese Weise die mit den Rauchgasen

fortgerissene Wärme größtentheils auf das die Rauchrohre umgebende Wasser überträgt,

bringt man mehr Sicherheit in die Bestimmung dieses Wärmeverlustes, und erhält

überdieß einen mit dem nutzbaren Effect direct vergleichbaren Ausdruck für die Größe

dieses Verlustes, indem man die mit Wasser gefüllte Umhüllung der Rauchröhren

gleichsam als einen Warmwassercalorimeter betrachtet und die darin beobachteten

Effecte getrennt berechnet.

Durch Summirung der beiden Effecte und mit Hülfe der nöthigen Correcturen für die

anderen genannten Verlustquellen kann man den Gesammteffect bestimmen. Daß diese letztere Bestimmung aber das

eigentliche Ziel solcher Untersuchungen seyn sollte, bedarf keiner Erwähnung.

Die obigen Betrachtungen veranlagen die Bemühungen einen Apparat herzustellen, der

nicht zu kostbar, nicht zu schwerfällig, leicht zu bedienen und in seinen Leistungen

sicher sey. Er sollte theils zu den häufig vorkommenden gutächtlichen Untersuchungen

über Heizmaterialien, theils zur Uebung der Prakticanten des technischen

Laboratoriums in derartigen Untersuchungen und Berechnungen dienen. Der nachfolgend

beschriebene ist nach meinen Angaben und nach Berathung über einzelne

Constructionsfragen mit dem Ingenieur der Maschinenfabrik von Gebrüder Sulzer in Winterthur, Herrn

Brown, in dieser Fabrik

ausgeführt worden.

Der Calorimeter selbst, in der beigegebenen Abbildung in 1/10 seiner wirklichen Größe

dargestellt, besteht aus fünf Haupttheilen, in dem Verticaldurchschnitt Fig. 1

sichtbar: A dem Verbrennungsraum und B dem stehenden cylindrischen Dampfkessel, welcher mit

C, einem Holzmantel, umgeben ist; ferner aus D dem Luftzuführrohr, das an seinem oberen Ende den Rost

trägt, und E dem Fuße aus Gußeisen. Es ist an A, dem Verbrennungsraum, seitlich im unteren Theile das

Rohr a angebracht für Nachfüllung des Brennmaterials.

Dieses ist geschlossen mit der Thüre b, an welche die

Doppelwand c angegossen ist, wie es gewöhnlich bei

Kesselfeuerungsthüren zur Verminderung allzustarker Strahlung der Wärme nach der Thüre hin der

Fall ist; sowohl die Thüre selbst, als die innere Doppelwand haben Oeffnungen, um

den Gang der Verbrennung beobachten zu können. Die Oeffnung in der Thüre selbst ist

mit einem Glimmerblatt geschlossen. Die Verschlußart der Thüre selbst ist ähnlich

der einer Gasretorte. Im oberen Theile des Feuerungsraumes ist d das Rohr für Abzug der Rauchgase angebracht; die

äußerliche Verlängerung desselben nach e hin wird unten

näher beschrieben werden. Der Verbrennungsraum ist aus Schmiedeeisen, der Hals des

Rohres a sowie der des Rauchrohres d sind von Gußeisen.

Der Dampfkessel B, in seinem unteren und oberen Theile

aus Gußeisen, im cylindrischen Theile aus Eisenblech, umgibt den Feuerungsraum A. f ist das Dampfrohr, an welchem das weitere Rohr g hängt, welches unter das Niveau des Wassers h taucht. Durch den ringförmigen Zwischenraum zwischen

f und g entweichen die

Dämpfe und verlieren auf diesem Wege etwa mitgerissenes Wasser, das im Rohre g niederfällt. i ist eine

mit einem Eisenstopfer verschließbare Oeffnung im Deckel des Kessels zum Einfüllen

von Wasser. k ist ein beweglicher Deckel, der durch die

Schraube l und den Riegel m

festsitzend auf dem Dampfkessel geschlossen werden kann.

Der Mantel C ist aus Faßdauben gemacht; zwischen

demselben und dem Dampfkessel B ist ein Hohlraum, der

mit Werg gefüllt ist, damit Wärmeverlust nach außen möglichst vermieden werde. D ist ein gußeisernes Rohr, das bei n mit der Gebläsevorrichtung durch einen

Kautschukschlauch verbunden ist. Es sind angegossen die beiden Teller o und p, deren oberer, p, mit vielen Löchern versehen ist, damit der bei s aus dem Rohre D

austretende Wind gegen den Rost q und in den Raum A strömen kann. An dem Rohre D ist ferner angebracht die Pfanne r, die

während des Versuches durch das Rohr t mit Wasser

gefüllt wird, um luftdichten Verschluß zu haben. D und

alle daran befestigten Theile kann in der Führung n auf-

und abgeschoben werden, um den Rost und die Teller p und

o, sowie die Pfanne r

von Asche und Schlacken reinigen zu können. Um diesen Theil des Apparates an seiner

Stelle in der Höhe zu halten, sind an dem Fußgestell E

horizontale Zapfen v angebracht, über die einerseits die

zum Mittragen dienende Röhre t, auf der anderen Seite

ein gußeiserner Bügel w durch einige Drehung um die

Achse D hingeschoben wird.

Nächst dem Dampfcalorimeter ist noch ein wesentlicher zweiter Theil des Apparates,

der keiner Abbildung bedarf um veranschaulicht zu werden, namhaft zu machen, nämlich

der Rauchcanal sammt der Abkühlvorrichtung für die

Rauchgase. An den Ansatz des Rohres d

schließt sich ein

horizontales Rohr aus Messingblech an, das aber nicht kreisrunden, sondern ovalen

Querschnitt hat, damit die Oberfläche im Verhältniß zum Querschnitt vergrößert

werde. Dasselbe liegt in einem Zinktrog mit Holzumhüllung, der unten 9 Zoll, oben 12

Zoll weit, 15 Zoll hoch und 6 Fuß lang ist, und während eines Versuches mit Wasser

gefüllt wird. Hinter diesem horizontalen Rohr und Abkühlgefäß schließt sich ein

zweites ganz ähnliches an, um die Rauchgase möglichst abzukühlen. Aus diesem strömen

sie durch ein gewöhnliches Ofenrohr aus. In letzterem ist nahe der Mündung ein

Thermometer eingesteckt, um die Temperatur des Gasgemenges bei seinem Austritt zu

messen. Ein Schlangenrohr, in einem Kühlfaße liegend, wie es bei

Branntweindestillirapparaten gebräuchlich ist, hat sich als eine für den Abzug der

Rauchgase unzweckmäßige Form erwiesen, da die Windungen dem Luftstrome zu große

Hemmnisse boten, wodurch die Verbrennung erschwert würde.

Die Einleitungen zu einem Versuche sind: Füllen des Kessels bis auf die ungefähre

Höhe von h und so, daß das Gewicht des eingefüllten

Wassers bekannt ist. Es dient dazu ein Meßgefäß aus Blech mit trichterförmigem Boden

und Abflußrohr mit Hahn, und engem Halse, in dem ein kleines nach der Seite

gerichtetes Abflußröhrchen angebracht ist, durch welches das Wasser, wenn das Gefäß

nahe am Uebervollwerden ist, abfließt. Dasselbe ist genau geaicht und dient

ebenfalls zum Abziehen des rückständigen Wassers im Dampfkessel, was durch den am

Kesselboden, angebrachten Hahn z geschieht. Die Menge

des eingefüllten Wassers und seine Temperatur werden notirt. Die Tröge, welche das

Abkühlwasser für die Rauchgase enthalten, werden in gleicher Weise gefüllt, und

ebenfalls das Gewicht und die Temperatur des Wassers vorgemerkt. Ist die Füllung

geschehen, so beginnt das Heizen. Zu diesem Ende wird eine kleine abgewogene Menge

von Holzkohlen auf den Rost gebracht und darauf etwas von dem passend zerkleinerten

und abgewogenen Brennstoffe, her zur Untersuchung vorliegt, und dessen Feuchtigkeit

durch gesonderte Versuche bestimmt ist. Die Thüre b wird

geschlossen und nun das Feuer durch Zublasen von Wind durch D angefacht; sobald das eingefüllte Material sich in voller Gluth

befindet, wird neues in kleiner Menge zugegeben. Während des Brennens wird die

Temperatur des Abkühlwassers in den Trögen, worin das Rauchrohr liegt, beobachtet,

und zu diesem Ende die Flüssigkeit häufig umgerührt, damit die Temperatur in den

oberen Schichten und in den unteren im Troge sich ausgleiche. Der Stand der Gasuhr

zu Anfang des Versuchs ist ebenfalls zu notiren.

Man fährt mit Heizen fort, bis das Niveau des Wassers im Kessel von h sich bis etwa einen bis zwei Zoll vom Deckel des

Feuerraumes gesenkt hat. Diese Höhendifferenz entspricht etwa 50–60 Pfd.

Wasser. Will man den Versuch länger fortsetzen, so füllt man durch i eine abgewogene (gemessene) und ihrer Temperatur nach

gekannte Menge Wassers ein und bringt sie mit in Rechnung.

Ist der Versuch beendigt, so werden die auf dem Roste rückständigen Kohlen

herausgenommen und durch Einsperren in ein Blechgefäß getödtet. Diese werden gewogen

und ihr Gewicht von dem Gesammtgewicht des zugegebenen Materials abgezogen. Streng

genommen wäre das Brennbare in diesem Rückstande zu bestimmen, da er nicht

unverändertes Brennmaterial ist. Die anfänglich zum Anzünden gebrauchten Holzkohlen

werden ebenfalls in Abzug gebracht, so zwar, daß man den aus den Daten eines

besonderen Versuches ermittelten Heizeffect derselben berechnet und von den

Gesammteffect abzieht.

Dieser letztere setzt sich zusammen:

1) aus der Wärmemenge, die nöthig ist zur Temperaturerhöhung des Wassers im Kessel

auf 100° C. plus derjenigen, die erforderlich

ist, um die entstandene Menge Dampf hervorzubringen;

2) aus der Wärmemenge, die nöthig war, um das bekannte Gewicht des Kessels auf

100° C. (falls nicht etwa Dämpfe von etwas höherer Temperatur und Spannung

erzeugt wurden) zu erwärmen;

3) aus der Temperaturerhöhung der gemessenen Wassermengen in den beiden

Kühltrögen;

4) aus der beim Austritt aus dem Rauchrohr den Gasen noch bleibenden

Temperaturerhöhung. Das Volum des zugeblasenen Windes wird von der Gasuhr abgelesen

und kann, falls man ein Manometer eingeschaltet und für dessen während des Versuchs

stets ungefähr gleichbleibenden Stand gesorgt hatte, in Gewicht umgerechnet und aus

der specifischen Wärme der Luft und der beobachteten Temperatur die Wärmemenge

berechnet werden, die zu dieser Temperaturerhöhung nöthig war.

Man darf den Verlust an Wärme, der durch Strahlung und Leitung von der Außenfläche

des Kessels aus sich ergibt, als ganz gering ansehen, denn die Holzbekleidung des

Kessels zeigt kaum fühlbare Temperaturerhöhung. Neben den obigen vier Componenten

des Gesammteffectes darf dieser ohne merklichen Nachtheil vernachlässigt werden.

Bei späterer Mittheilung von Versuchsresultaten wird es Gelegenheit geben, die Art

der Berechnung ausführlicher darzulegen.

Tafeln