| Titel: | Einige Notizen von der Stettiner Maschinen-Ausstellung; von Dr. Rob. Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. XX., S. 116 |

| Download: | XML |

XX.

Einige Notizen von der Stettiner

Maschinen-Ausstellung; von Dr. Rob. Schmidt,

Civilingenieur in Berlin.

(Schluß von S. 19 des vorhergehenden

Heftes.)

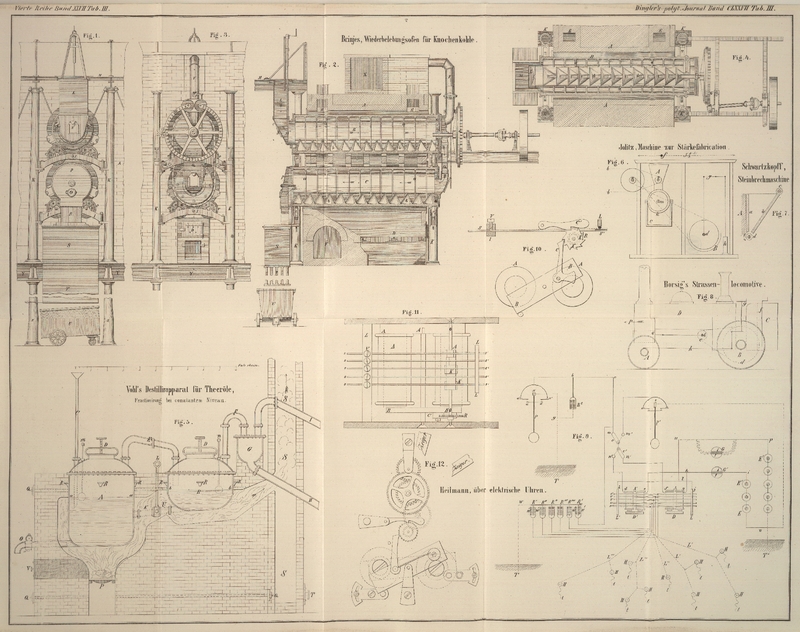

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schmidt, über einige Maschinen der Stettiner

Ausstellung.

Von Arbeitsmaschinen haben wir als eigenthümlich zu

erwähnen:

die Maschine zur Stärkefabrication von

W. Jolitz in Frankfurt a. O.

Dieselbe enthält, ähnlich wie die von uns früher in diesem Journal (Bd. CLXIX S. 257)

beschriebene Eckert'sche Maschine, im Zusammenhange alle

Vorrichtungen, um aus Kartoffeln Stärke zu fabriciren und ist dabei transportabel.

Fig. 6

läßt die Lage der Hauptwellen in einer Seitenansicht erkennen.

a ist die Betriebswelle, welche zwei große und zwei

kleinere Riemscheiben enthält. Mittelst einer dieser Scheiben wird durch b die Maschine von einer Locomobile getrieben, während

die zweite (große) Scheibe die Welle c der Reibe A treibt. Die vorn auf der Welle a gelegene kleine Riemscheibe treibt die Welle d. Ein längeres Stück derselben ist mit eisernen Schlägern versehen,

welche in einem halbcylindrischen Troge B sich bewegen,

in welchen, behufs des Waschens, die zu verarbeitenden Kartoffeln gebracht werden. Der

letzte dieser Schläger hat an seinem Ende die Form, daß er die gewaschenen

Kartoffeln in einen Trog wirft, aus welchem ein Elevator dieselben nach der Reibe

A führt. Die Betriebsscheibe dieses Elevators

befindet sich ebenfalls auf der Welle d, während die

zweite Welle f desselben sich über der Reibe befindet.

Das hinten gelegene Ende der Welle d ist mit Krummzapfen

versehen, und treibt mit diesem und dem Hebel g die

Pumpe h. Das Steigrohr derselben führt nach einem

Reservoir, aus welchem das Wasser sowohl nach der Reibe als nach dem

Kartoffelwaschtrog gelassen werden kann. m ist die Welle

der Siebtrommel, welche von einer auf dem hinteren Ende der Welle a befindlichen kleinen Riemscheibe getrieben wird. Der

Mantel der cylindrischen Siebtrommel ist mit Bürsten versehen, welche sich

spiralförmig um denselben winden, und in passender Entfernung mit einem Mantel n aus Messinggaze umgeben. Die geriebenen Kartoffeln

treten am hinteren Ende dieses Mantels ein, und werden von dem Bürstencylinder mehr

und mehr nach vorn bewegt, wobei die Stärke in den Kasten C fällt, während die Schlempe vorn durch eine Oeffnung aus der Maschine

tritt.

Die ganze Maschine hat etwa eine Breite von 5 1/2 Fuß, ebensoviel Höhe und eine Länge

von beiläufig 7 Fuß. Die Fabrik hat derartige Maschinen bereits in großer Zahl

gebaut und liefert eine solche für den Preis von 460 Rthlrn. Das tägliche

Arbeitsquantum beträgt 8 Mispel Kartoffeln.

Die Steinbrechmaschine von L.

Schwartzkopff in Berlin.

Dieselbe dient dazu, um Feldsteine derartig zu zerkleinern, daß sie zum Chausseebau

verwandt werden können. Wir theilen nur das zu Grunde liegende Princip derselben

mit: In einem starken gußeisernen Kasten A, Fig. 7, ist

eine senkrechtstehende Platte a befestigt, welche auf

der zu Tage tretenden Seite im Querschnitt wellenförmig gestaltet ist. Eine zweite

Platte b, auf der Seite b

ebenfalls wellenförmig im Querschnitt, ist um eine starke Achse c drehbar und bildet mit der Platte a immer einen spitzen Winkel. Die zu zerkleinernden

Steine werden in den Raum B zwischen die Platten a und b geworfen, und

dadurch zerkleinert, daß die Platte b hin- und

herschwingt. Dazu wird letztere an ihrem unteren Ende von einem, um eine horizontale

Achse schwingenden Maschinentheil ergriffen, der mittelst Excentric von der

Hauptwelle aus bewegt wird. Diese Hauptwelle bewegt mittelst Riemen noch eine kleine

Welle d, welche sich unterhalb der Platten a und b befindet und

cannelirt ist; dieselbe hat den Zweck: einerseits durch ihre Bewegungsrichtung die

Steine aus der Maschine zu werfen, anderseits Steine von verschiedener Größe herstellen

zu können; zu letzterem Ende können die Lager dieser Welle den Platten a und b mehr oder weniger

genähert werden. Diese Maschine wurde auf der Stettiner Industrie-Ausstellung

in Gemeinschaft mit einer Schwartzkoppf'schen

Frictionsramme von einer Locomobile aus derselben Fabrik getrieben, und zeichnete

sich sowohl durch ihre Productivität als ihre solide Bauart vortheilhaft aus.

––––––––––

Im Anschluß an diesen Artikel, besonders an die darin gegebenen Notizen über die Schwartzkopff'sche Straßenlocomotive, wollen wir noch

einige Bemerkungen über eine Straßenlocomotive folgen lassen, welche unlängst in der

Borsig'schen Fabrik in zwei Exemplaren ausgeführt

wurde.

Fig. 8 gibt

eine Skizze dieser Maschine; der Pfeil P bezeichnet den

gewöhnlichen Vorwärtsgang derselben. Die Räder A und B der Maschine sind wie bei der Schwartzkopff'schen aus schmiedeeisernen Scheiben gebildet. Der Tender C und die eigentliche Maschine D sind auch hier fest mit einander verbunden. Doch nimmt ersterer, sowohl

in seinem unteren Theil das Wasser, als auch in seinem oberen Theil die Kohlen auf.

Die zwei Cylinder a befinden sich unter der Rauchkammer,

und treiben durch ganz ähnliche Anordnungen wie bei Locomotiven die Hauptachse b. An dem einen, hier hinteren, Ende dieser Welle

befindet sich ein Kettenrad c, von welchem aus, durch

nur eine Kette, die Treibräder getrieben werden. Der

punktirte Kreis d deutet das zweite, mit dem hinteren

Treibrade gekuppelte Kettenrad an. Mit dem vorderen Treibrade ist, symmetrisch mit

dem Kettenrade d, eine Scheibe d verbunden, welche zum Bremsen der Maschine dient, und wird das Bremsband

durch die Kurbel f dirigirt. Die, ganz ähnlich wie bei

Locomotiven angeordnete Steuerung der Maschine ist rechts vom Führerstande aus zu

dirigiren, wogegen die schon erwähnte Kurbel f und das

Directionsrad g für die Lenkvorrichtung sich zur Linken

des Führers befinden. Das Rad g ist mit einer

Schraubenspindel verbunden, die mit einer Hebelcombination in Verbindung gebracht

ist, an welche die Zug- und Schubstange h

angeschlossen ist; durch letztere kann also von g aus

die Lenkachse nach zwei Richtungen hin gedreht, und somit die Maschine gelenkt

werden. – Die mit den Maschinen, in den dazu sehr ungünstigen Räumen der Borsig'schen Fabrik angestellten Fahrversuche haben sehr

günstige Resultate geliefert.

Tafeln