| Titel: | Neuer Ofen zum Wiederbeleben der Knochenkohle von J. Fr. Brinjes in London, nebst einem Rückblick auf die früheren Erfindungen zu diesem Zweck. |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. XXIX., S. 140 |

| Download: | XML |

XXIX.

Neuer Ofen zum Wiederbeleben der Knochenkohle von

J. Fr. Brinjes in London, nebst einem Rückblick auf die

früheren Erfindungen zu diesem Zweck.

Aus dem Practical

Mechanic's Journal, Mai 1865, S. 42.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

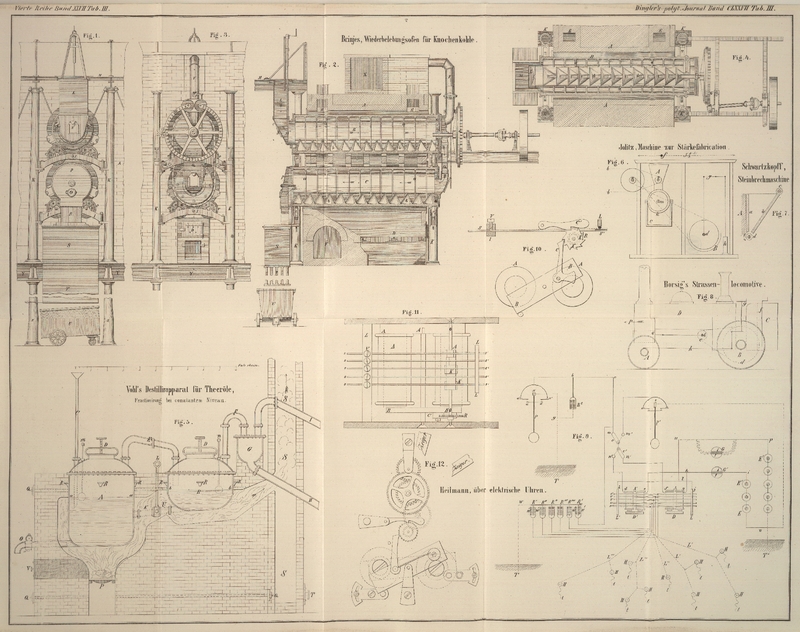

Brinjes, Ofen zum Wiederbeleben der Knochenkohle.

Der äußerst wirksame, einfache und sinnreiche Ofen zum Wiederbeleben der

Knochenkohle, welchen sich John Fr. Brinjes in London

(Whitechapel) kürzlich für England patentiren ließ, ist in den Figuren 1–4

dargestellt.

Fig. 1 ist ein

Vorderaufriß des vollständigen Ofens; Fig. 2 ist ein senkrechter

Längendurchschnitt, Fig. 3 ein Hinteraufriß und Fig. 4 ein horizontaler

Durchschnitt desselben.

A ist das Ziegel-Mauerwerk für die horizontalen

Retorten B und C, deren jede

eine kreisförmige abwechselnd wiederkehrende Bewegung von fast einer ganzen

Umdrehung um ihre horizontale Achse erhält.

Die obere Retorte, welche als Trockenkammer für die in der unteren Retorte zu

glühende Knochenkohle dient, befindet sich in einer besonderen gemauerten Kammer,

welche unmittelbar über dem Gewölbe der Feuerung D

liegt. Die Flamme der Feuerung circulirt erst um die untere Retorte und tritt dann

durch dazu im Gewölbe vorhandene Oeffnungen in die obere Kammer, wo sie die obere

Retorte erhitzt, um von hier endlich in die Esse zu entweichen.

E, E sind mit Schiebern versehene Züge, welche zu dem

unteren Hauptcanale F führen.

Die beiden Retorten sind mit einer Reihe innerer Kränze a,

a in Zwischenräumen von 6–8 Zoll versehen und zwischen diesen

Kränzen sind Leisten angebracht, um die Kohlen während der abwechselnd

wiederkehrenden Bewegung der Retorten emporzuschaffen. Eine Oeffnung geht durch

jeden Kranz und alle diese Oeffnungen befinden sich in derselben geraden Linie.

Um die Kohle zu zwingen, continuirlich durch die Retorten während des Glühprocesses

hindurchzugehen, sind winkelige Vorsprünge b, welche

ziemlich die Gestalt dreiseitiger Pyramiden haben, innerhalb des Cylinders in jedem

Zwischenraum zwischen den Kränzen oder Ringen angegossen; sie liegen genau in der

Mittellinie der Oeffnungen dieser Ringe. Die beiden entgegengesetzten Seiten dieser Vorsprünge

bieten entgegengesetzte Winkel dar, welche die Kohle bei der theilweisen Umdrehung

der Retorte in den nächsten Zwischenraum leiten. Die obere Retorte wird direct durch

ein Wechselrad mit Getriebe G oder einem sonstigen

geeigneten Mechanismus bewegt und diese Bewegung auf die untere Retorte durch die

endlose Kette H am hinteren Ende beider Retorten

übertragen. Beide Enden der Retorten liegen mittelst Frictionsrollen c, c auf den Streben I

zwischen den senkrechten Tragsäulen K, K.

Der Fülltrichter L öffnet sich nach der Bühne M, von wo die Kohle hinein geschaufelt wird. Die

Zuführung wird genau durch den mittelst Schraubenspindel und Kurbel betriebenen

Schieber M regulirt. N ist

der Schieber, welcher eine Oeffnung in der geneigten Seite des Trichters bedeckt,

durch die man in's Innere der Retorte sehen kann; ebenso ist in dem Vorderdeckel P der unteren Retorte ein Schauloch bei O angebracht.

Die obere Retorte entleert ihren Inhalt in die Leitung Q

und dadurch in die untere Retorte; aus dieser gelangt die Kohle durch die Röhre R in die geschlossene Büchse S. Letztere steht mit dem Kühlapparate T

– einer Anzahl langer, enger Röhren, mit Zwischenräumen für die

Luftcirculation – in Verbindung. Wenn die Kohle durch diesen Kühler

hindurchgezogen ist, so ist sie kalt genug, um der Luft ausgesetzt werden zu können,

und fällt in den Wagen U.

Die beim Glühen der Kohle entwickelten Dämpfe ziehen durch die mit einer

Drosselklappe W versehene Röhre V empor und nach der mit der Esse in Verbindung stehenden Kammer X. Irgend welche Unannehmlichkeiten können also durch

diese Dämpfe nicht entstehen.

Die ganze Anordnung ruht auf den starken eisernen Trägern Y und den im Fundament stehenden Säulen Z.

Der Erfinder schreibt diesem Ofen als Vorzüge größere Regelmäßigkeit und Sicherheit

in der Wirkung zu, während er geringere Arbeit und Aufmerksamkeit erfordert. Die

sichere Wiederbelebung der Knochenkohle beruht auf der allmählichen oder

stufenweisen Wirkung des Apparates und darauf, daß die Kohle in der oberen Retorte

erst getrocknet wird, ehe sie in die untere gelangt. Ferner findet eine

Brennstoffersparniß statt, indem die obere Retorte durch die sonst verloren gehende

abziehende Wärme der unteren erhitzt wird. Der Staub von der Kohle wird in Folge der

drehenden Bewegung der Retorten entfernt, insofern jedes Kohlekorn beim Passiren von

einem winkeligen Vorsprung zum anderen seine Stelle ändert und der dadurch

aufgerührte Staub von den Dämpfen und Gasen mitgerissen und in der Kammer abgesetzt

wird, in welcher die

nach dem Kamin führenden Oeffnungen eine theilweise Leere bewirken. Außerdem ist die

Abwesenheit aller lästigen Gase bemerkenswerth; endlich die Ersparniß an Raum, da

nur 12 Fuß Länge, 5 Fuß Breite und 12 Fuß Höhe für den ganzen Apparat beansprucht

werden.

Jeder Ofen mit zwei Cylindern und einer Feuerung vermag in laufender Arbeit etwa

neunzig Tonnen (zu 20 Ctr.) wöchentlich zu glühen; dazu bedarf er etwa zehn Tonnen

Kohle, also nur eine Tonne Brennmaterial auf neun Tonnen Knochenkohle.

(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)

Tafeln