| Titel: | Belou's Heißluftmaschine und die damit von Tresca in Paris angestellten Versuche; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. XCVIII., S. 413 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Belou's

Heißluftmaschine und die damit von Tresca in Paris

angestellten Versuche; von Conrector G. Delabar.

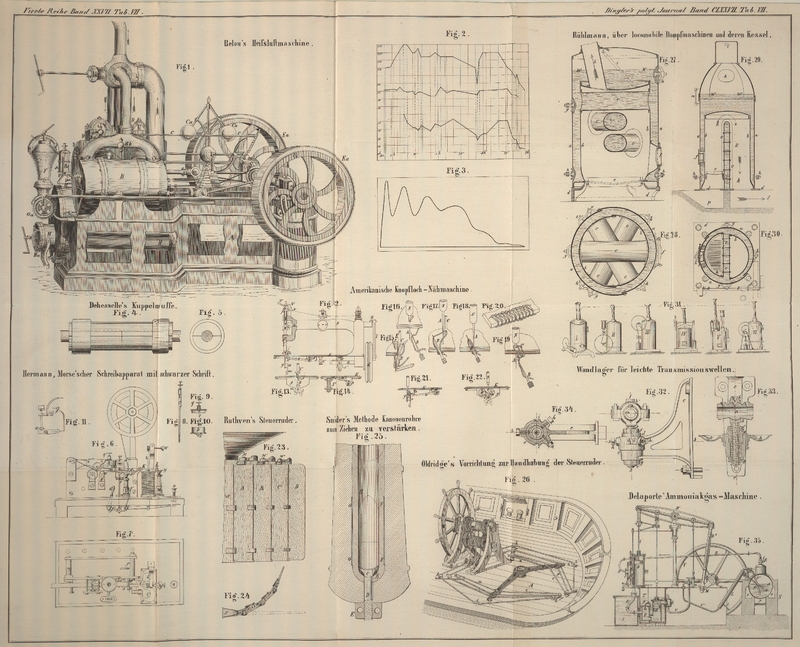

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Delabar, über Belou's Heißluftmaschine.

Aus dem Umstand, daß bei der Dampfmaschine die durch die Verbrennung der Brennstoffe

erzeugte und in mechanische Arbeit umgesetzte Wärme nur sehr unvollkommen ausgenutzt

wird und daß demnach dieser sonst so vollkommene Motor nur einen sehr geringen ökonomischen Effect gibt, erklären sich die fortwährenden

Bestrebungen, dieselbe durch eine andere, ergiebigere und ökonomischere

Kraftmaschine zu ersetzen. Daß dieß indeß bis auf die neueste Zeit nicht gelungen

ist, habe ich in einer früheren Abhandlung über die Dampfmaschinen und ihre

Concurrenten gezeigt.Siehe dieses Journal von 1864, Bd. CLXXI Heft 1–4. Damals habe ich zugleich bemerkt, daß unter den bis zur letzten

internationalen Industrie-Ausstellung von 1862 zu Tage getretenen

Concurrenzmaschinen die calorischen oder Heißluftmaschinen allerdings diejenigen seyen, welche

ihres günstigen Principes wegen – wornach bei ihnen gar keine Wärme zur

Veränderung des Aggregatzustandes der Luft oder der Gase verloren geht, sondern alle

Wärme bloß zur Ausdehnung derselben und dadurch zu nützlicher Arbeit verwendet wird

– den Dampfmaschinen einstens vielleicht die gefährlichste Concurrenz machen

werden, daß aber die endliche Verwirklichung derselben weniger abhängen dürfte von

weiteren mechanischen Erfindungen, als vielmehr von der

chemischen Entdeckung eines neuen Schmiermittels, das

im flüssigen Zustande eine viel höhere Temperatur verträgt als alle bis jetzt zur

Maschinenschmiere benutzten Fette und Oele, oder von der Auffindung eines physikalischen Vorganges, wodurch die Umsetzung von Wärme

in Arbeit auf eine ganz andere und viel günstigere Weise erfolgt als durch das

Mittel der Ausdehnung und Volumensänderung wie bisher.

Obgleich bis dahin weder das Eine noch das Andere gelungen ist, so tauchen von Zeit

zu Zeit doch immer wieder neue Erfindungen und Verbesserungen auf, welche, wenn auch

nicht immer gerade als wesentliche Fortschritte, so doch als weitere Versuche zur

Lösung des allerdings nicht leichten Problems betrachtet werden können und als

solche jedenfalls näher untersucht und geprüft zu werden verdienen.

Es sollen daher im Folgenden die in der neuesten Zeit bekannt gewordenen Erfindungen

im Gebiete der calorischen oder Heißluftmaschinen einer kurzen Betrachtung unterzogen werden.

Für heute beginnen wir mit der neuen Heißluftmaschine von

Belou, über welche letztes Jahr die Leipziger

illustrirte ZeitungIn Nr. 1107 vom 17. September 1864. die erste ausführliche, freilich etwas verworrene Mittheilung in deutscher

Sprache brachte, und über welche sich in den Annales du

Conservatoire impérial des arts et métiers vom Jahr 1864 (tome V pag. 34) ein

interessanter Bericht von H. Tresca über die von ihm

damit schon im Jahr 1861 angestellten Versuche vorfindet.

Diese Maschine gehört, wie die Maschinen von Ericsson und

Wilcox

Siehe dieses Journal Bd. CLXX S. 321., dem System der sogenannten offenen calorischen

Maschinen an. Sie unterscheidet sich aber hinsichtlich ihrer Construction wesentlich

von den übrigen Maschinen dieses Systems. Die Verschiedenheit bezieht sich

vorzugsweise auf die Anordnung der in einem geschlossenen

Ofen vor sich gehenden Feuerung und die dadurch bewirkte Erhitzung der als Träger

der motorischen Kraft benutzten Luft. Im Uebrigen hat sie die Einrichtung der

Luftexpansionsmaschine mit Luftpumpe und Treibcylinder, wie sie Redtenbacher schon im Jahr 1853 in seiner Schrift

„die Luftexpansionsmaschine“ angegeben hat. Der Hauptsache

nach besteht dieselbe aus vier Haupttheilen: aus einem Treib- oder Arbeitscylinder, aus einer

Luftpumpe oder Gebläsmaschine, aus einem von beiden getrennten, eigenthümlichen Feuerungsapparat und aus einem Reservoir mit comprimirter Luft.

Bei der Maschine, mit welcher Tresca seine Versuche

anstellte, hatte der Treibcylinder einen Durchmesser von 0,50 Meter mit einem

Kolbenhub von 0,83 Meter. Denselben Durchmesser hatte auch der Cylinder der

doppeltwirkenden Luftpumpe. Der Hub der letzteren betrug jedoch nur 0,475 Meter. Die

Kolbenbewegung dieser beiden Cylinder wird durch Stangen und Kurbeln vermittelt,

welche letztere unter einem Winkel von 80° mit einer gemeinschaftlichen

Schwungradwelle in Verbindung stehen.

Der Herd oder Feuerungsraum, welcher während der Arbeit hermetisch verschlossen ist,

erhält das Brennmaterial vermittelst eines rotirenden Trichters auf möglichst

gleichförmige Weise, so daß der Rost desselben stets mit einer gleichstarken Schicht

glühender Kohlen bedeckt ist.

Die Luftpumpe befördert und unterhält einerseits die Verbrennung, indem ein Theil der

zugeführten Luft durch den Rost dringt und nicht nur das Feuer speist, sondern

zugleich auch eine sehr hohe Temperatur und Ausdehnung erlangt. Andererseits liefert

sie einen Theil der angesaugten und comprimirten Luft zur directen Vermischung mit

den vom Rost aufsteigenden Gasen. Und dieses luftartige Gemisch, dessen Volumen das

der Luft vor ihren: Zutritt zur Feuerung weit übersteigt, wirkt nun nach Art des

Dampfes mit einer Kraft auf den Kolben des Treibcylinders, die größer oder geringer

ist, je nach der Zunahme des von der erhöhten Temperatur erzeugten Volumens. Zur

gehörigen Vertheilung der in der Luftpumpe oder Gebläsmaschine angesaugten und

comprimirten Luft dient ein Centrifugalregulator, welcher bei der Versuchsmaschine

nach Art der Farcot'schen Moderatoren eingerichtet war,

und zur besseren Zusammenhaltung der Wärme war der Treibcylinder bei derselben noch

insbesondere mit einem Blechmantel umgeben und der dadurch gebildete hohle Raum

selbst mit Luft gefüllt.

Endlich ist die Maschine stets noch mit einem kleinen Reservoir für die comprimirte

Luft versehen, womit dieselbe nach jedem Stillstand wieder in Gang gesetzt wird. Zu

diesem Behuf steht dieser Behälter sowohl mit der Feuerung als mit der Luftpumpe in

Verbindung.

Bei der Ingangsetzung der Maschine wird, nachdem das Feuer mittelst eines Rohres im

Inneren des Herdes angemacht und hermetisch verschlossen ist, dann nur durch Drehen

eines Krahnes die Verbindung mit der Feuerung hergestellt, so daß ein Theil der

comprimirten Luft in den Rost eintreten, sich erwärmen und ausdehnen und auf den

Treib- oder Arbeitskolben einwirken kann, mit dessen Bewegungen sofort auch

mittelst der Schwungradwelle die Luftpumpe oder Gebläsmaschine in Thätigkeit gesetzt

wird.

Will man die Maschine umgekehrt zum Stehen bringen, so hat man nur einen zweiten

Krahnen aufzudrehen, der das Innere mit der äußeren Luft in Verbindung setzt oder

besser noch durch ein Ableiten des Luftstromes das Einströmen desselben in den

Gebläscylinder hemmt.

In Ermangelung einer Durchschnittszeichnung reproduciren wir in

Figur 1 Tab.

VII die Abbildung, mit welcher die Leipziger illustrirte Zeitung die oben angeführte

Mittheilung begleitet hat. Darin bedeutet:

A, A das eiserne Gerüst, welches der Maschine als

Fundament dient;

B die Luftpumpe, deren Kolben, durch Stangen und Kurbel

mit der Schwungradwelle verbunden, die Bewegung vermittelst dieser vom Kolben etc.

etc. des Arbeitscylinders aus erhält;

Ba einen Hahn zum Fortlassen der erhitzten

Luft;

Bb und Bc

Vorrichtungen zum Einfetten des inneren Cylinderwerks;

C, C den mit der Welle und den Kugeln Ca, Ca des

Centrifugalpendels in Verbindung stehenden, sich drehenden Regulator, an dessen in

die uns zugewandte Röhre auslaufendem Ende eine Art Klappe befestigt ist, die je

nach ihrer mehr senkrechten oder mehr horinzontalen Lage einer größeren oder

geringeren Menge Luft den Durchgang gestattet;

D, D, D die Arbeitsmaschine mit dem Treibcylinder,

dessen Kolbenbewegung mittelst Stange und Kurbel auf die Welle E und die Schwungräder Ea, Ea übertragen wird;

F den geschlossenen Kohlentrichter oder Kohlenbehälter,

aus dem vermittelst der mit der Schwungradwelle in Verbindung stehenden Stange G, G der Zahnung Ga

und einer anderen von dieser verdeckten Zahnung dicht am Behälter das Brennmaterial

regelmäßig über den horizontal nach hinten zu sich senkenden Rost in der Feuerung

H, H, H vertheilt wird, von welcher Ha den Verschluß bildet.

Die erhitzte Luft steigt während dem Gange durch die in der Zeichnung uns zugewandte,

sowie durch die hintere weitere Röhre, bildet im Obertheil derselben mit den der

Feuerung entströmenden Gasen jenes Gemisch, wovon schon oben die Rede war, tritt

durch die in der Zeichnung von uns abgewandte Röhre in den Treibcylinder, und aus

diesem nach verrichteter Arbeit in die mittlere fortlaufende Röhre, vermittelst

deren sie noch zu anderen Zwecken, sey es zum Erhitzen der Luft vor ihrem Eintritt

in die Feuerung, oder zum Erzeugen eines gewissen Quantums Wasserdampf behufs der

Dampfheizung für Ateliers, Trockenräume etc. benutzt werden kann.

Der oben erwähnte Behälter mit comprimirter Luft ist in der Zeichnung nicht

angegeben.

Nach dieser kurzen Beschreibung der Maschine folgen nun die Resultate, welche Tresca bei seinen Versuchen mit einer solchen Maschine

erhalten hat. Die Beobachtungen, aus welchen er dieselben

abgeleitet, sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Tabelle

über die bei den Versuchen am 16. Februar

1861 von H. Tresca mit einer Belou'schen Maschine gemachten

Beobachtungen.

Beobachtungszeitin

Druck deram

ManometerangezeigtenmotorischenKraft in Kil.

Anzahl derUmdrehungender Maschinein

d.Minute.

Die an der WaageangezeigtenGewichte

oderWiderständein Kil.

Bemerkungen.

Stund u.

Min.1 401 481 511 582 22 152 172 182 202 222 272 302 342 382 452 502 573 43 123 193 203 213 303 353 453 503 513 52

1,801,821,902,102,102,002,002,051,951,952,001,951,951,951,801,60

52505350495046484844445448514646

60484343394539474549543426

Die Maschine ist angeheizt, aber

noch kalt;es sind bereits 5,60 Kil. Brennstoff in den Herdgethan

worden – genommen von einem Vorrath,der zur Verfügung gestellt

war. Die Maschine wird mit dem

Schwungrad inGang gesetzt. Die

Maschine bewegt sich leer. Man

beginnt den Zaum zu bremsen. Der

Zaum ist nicht genug gebremst. Die

Maschine hält unter der Wirkung desZaumes

stille. Die Liderung am Kolben ist

nicht dicht; esgeht Luft an derselben

durch. Die Temperatur

der entweichenden Luftübersteigt 150°

C. Mit dem Indicator wird ein

Diagrammgenommen. Ein mit dem

Arbeitscylinder in Berührungstehendes Thermometer zeigt 155°

C. Die Kolbenstange bläut sich durch

dieWirkung der heißen Luft. Die

Löthung schmilzt am Ausflußrohr. Die

Löthung schmilzt am Cylinder. Das Blei

schmilzt auf dem Cylinder. Die

Liderung ist wieder nicht dicht. Die

zum Voraus abgewogenen Steinkohlensind

verbraucht. Man wiegt

auf's Neue 10 Kil. Steinkohlen abund legt einen Theil davon in den

Trichter. Man setzt den Trichter wieder

in Bewegung.

Beobachtungszeitin

Druck deram

ManometerangezeigtenmotorischenKraft in Kil.

Anzahl derUmdrehungender Maschinein

d.Minute.

Die an der WaageangezeigtenGewichte

oderWiderständein Kil.

Bemerkungen.

Stund u.

Min.3 554 04 44 174 204 324 384 424 444 454 484 554 56

1,902,002,002,001,801,751,651,701,501,50

5050505151444443

31343550503125251915

13,5

Die Wergliderung ist

wieder nicht dicht;es geht häufig Luft an derselben

durch. Der ganze Steinkohlenrest ist im

Trichter. Die Kohlen sind auch im

Trichter verbraucht. Die Maschine

arbeitet von da an ohne weitere Hinzufügung von Brennstoff.

Aus den Angaben dieser Tabelle ist man nun im Stande den Zustand und die

Beschaffenheit aller Verrichtungen der Maschine zu beurtheilen.

Die ganze Dauer der Versuche betrug 4h 56' –

1h40' = 3h

16'; die Arbeitszeit, d.h. die Zeit während welcher die Maschine wirklich in

Thätigkeit war, betrug jedoch nur 4h 56' –

2h 10' = 2h

46'. Tresca nahm deßhalb die mittlere Arbeits-

oder Beobachtungszeit zu 3h an – in der

Meinung nämlich, daß die Maschine mit dem verbrauchten Brennstoff wohl 3 Stunden

lang hätte arbeiten können.

Der ganze Brennstoffverbrauch war 29 + 10 = 39 Kil., also per Stunde 13 Kil.

Der Gang der Maschine habe sich, ohne gerade absolut regelmäßig gewesen zu seyn,

indessen doch in ziemlich gutem Zustand erhalten. Die aufgezeichneten Pressungen der

bewegenden Kraft auf das Manometer haben nur zwischen den Grenzen 1,50 bis 2,10

Atmosphären variirt, wobei zudem die erstere Zahl sich nur auf den Auslauf, d.h. auf

die Zeit bezieht, während welcher die Maschine nicht mehr mit Brennstoff versehen

war.

Ebenso hat die Umdrehungszahl der Treibachse während des normalen Ganges der Maschine

nur zwischen 54 bis 44 geschwankt. Während der allmählichen Abkühlung oder des

Auslaufes lief die Maschine stetig langsamer bis zum Stillstand. Die letzte beobachtete

Geschwindigkeit betrug 43 Umdrehungen per Minute.

Der Hebel des Zaums war an eine Art Brückenwaage gehängt, deren Zunge beständig den

sehr raschen und empfindlichen Schwingungen unterworfen war, die demselben beim

Bremsen von der Treibachse aus mitgetheilt wurden. Um diese Schwingungen theilweise

zu eliminiren, ließ Belou, der sowohl den Zaum und den

Indicator, als auch die übrigen zu den Versuchen nöthigen Requisiten herbeischaffte,

den Bremshebel an einer im Boden befestigten eisernen Stange frottiren, was die

Empfindlichkeit des Apparates bedeutend verminderte. Die aufgezeichneten Pressungen

der motorischen Kraft sind aus diesem Grunde in den meisten Fällen ein wenig zu

groß. Ueberdieß müssen dieselben durch den Druck vermindert werden, welchen der

Hebel durch sein eigenes Gewicht auf die Waage ausübte und welcher 13 Kil.

betrug.

Um Mittelwerthe zu erhalten, nahm Tresca mittelst des

Indicators, wie bereits bemerkt, einige Diagramme auf. In dem Diagramm, das wir in

Fig. 2

reproduciren, sind die Zeiten als Abscissen auf die Achse AX und die Pressungen, die Umdrehungszahlen und

die Belastungen als Ordinaten parallel zur Achse AY dargestellt.

Auf diese Weise fand Tresca

1) den mittleren Kolbendruck von 1h 56' bis 3h 56' zu:

1/1,985 Atmosphären,

2) die mittlere Umdrehungszahl der Treibwelle zwischen den Zeitgrenzen zu:

49,26 Umdrehungen per Minute, und

3) die von der Waage angezeigte mittlere Belastung während der Grenzen von 2h 10' bis 4h 56'

– nach Abzug der 13 Kil. des Bremshebels – zu:

28,28 Kil.

Einer der bemerkenswertesten Uebelstände dieser Maschine beruht, wie bei allen

Heißluftmaschinen, in der hohen Temperatur der darin zur Anwendung kommenden

Luft.

Da dem Schmelzpunkt des Bleies die Temperatur von 330° C. entspricht, so sieht

man, indem das Blei bei den Versuchen zur Schmelzung kam, daß die verschiedenen

Organe der Maschine während ihrer Thätigkeit dieser ungewöhnlich hohen Temperatur

unterworfen waren. Die Anwendung von Metalldrähten in den Gelenken und

Verbindungsstellen hilft diesem bedenklichen Uebelstande nur theilweise ab. Die

Entfärbung und Bläuung

der Kolbenstange zeigt deutlich den starken Einfluß dieser Erhitzung.

Die Länge des Bremshebels – vom Mittelpunkt der Achse bis zum Aufhängepunkt

der Waage – war 2,53 Met., das mittlere Gewicht, wie oben bereits bemerkt

worden ist, 28,28 Kil. und die mittlere Geschwindigkeit 49,26 Umdrehungen per Minute. Die mechanische Arbeit per Umdrehung ist daher:

26,28 . 2π . 2,53 = 449,45

Kilogramm-Meter oder

449,45/75 = 5,99 Pferdekräfte,

folglich beträgt der Nutzeffect per Secunde:

(28,28 . 2π . 2,53 .

49,26)/(60 . 75) = 4,92 Pferdekräfte.

Diese 4,92 Pferdekräfte haben per Stunde 13 Kil.

Brennstoff gekostet, also beträgt der Brennstoffverbrauch per Stunde und Pferdekraft:

13/4,92 = 2,64 Kil.

Dieses Resultat ist gewiß sehr interessant und zeigt, daß der Brennmaterialverbrauch

bei der Belou'schen Heißluftmaschine ungefähr derselbe

ist wie bei den anderen calorischen Maschinen dieses Systems. Dasselbe weicht

freilich von den Angaben, wie sie in der angeführten Mittheilung der Leipziger

illustrirten Zeitung enthalten sind, wornach sich das verbrauchte Steinkohlenquantum

per Stunde und Pferdekraft auf nur 0,8 bis 0,9 Kil.

belaufe, sehr bedeutend ab und bestätigt auf's Neue die alte Erfahrung, daß auf die

gewöhnlichen, bloß auf Schätzung beruhenden Angaben nicht viel zu geben ist.

Die erhaltenen Diagramme gestatten, in Verbindung mit der Berechnung des Volumens,

auch die ökonomischen Elemente der Frage auf eine noch vollständigere Art zu

studiren.

In dem Diagramm der Fig. 3, welches um 2h 45' aufgenommen

worden ist und worin die Wege des Kolbenlaufs als Abscissen und die Intensitäten der

auf den Treibkolben ausgeübten motorischen Kraft als Ordinaten aufgetragen sind,

bemerkt man zunächst die sehr starken und ungleichförmigen Schwankungen in der

Kraftcurve. Hr. Tresca hat den Inhalt der dadurch

eingeschlossenen Flächenfigur gleichwohl genau bestimmt und denselben berechnet

zu:

1787 Quadrat-Millimeter.

Aus diesem Inhalt läßt sich nun aber weiter die mechanische Arbeit der auf den Kolben

wirkenden warmen Luft ableiten. Der Druck der letzteren auf den Kolben war bei ihrer

Zuströmung im Anfange des Hubes gut 2 Atmosphären stark; derselbe verminderte sich aber mit der Expansion,

die etwa in der Hälfte des Hubes begann, sehr schnell. Die Feder mit dem

Zeichnungsstift des angewendeten Indicators bewegte sich bei einem Druck von einer

Atmosphäre, also bei einem Kolbendruck von:

10330 . πd²/4 = 10330 .

3,1416 . 0,50²/4 = 2027,78 Kil.

um 30 Millimeter vorwärts.

Jeder Millimeter der Ordinate entspricht also einem Druck von:

2027,78/30 = 67,59 Kil.

Andererseits ist in diesem Diagramm die Länge des Kolbenlaufs, nämlich 0,83 Met.,

repräsentirt durch 97 Millimet., so daß jeder Millimeter der Abscisse einem

Kolbenweg entspricht von:

0,83/97 = 0,00855 Met.

Hieraus folgt aber, daß jedem Quadrat-Millimeter des Diagramm-Inhalts

einer mechanischen Arbeit von:

67,59 Kil. × 0,00855 Met. = 0,576

Kilogramm-Meter

und daher der ganze Flächeninhalt von 1787

Quadrat-Millimetern einer mechanischen Arbeit entspricht von:

1787 . 0,578 = 1033 Kilogramm-Metern.

Dieß ist die totale Arbeit während eines Kolbenlaufs.

Für den Kolbenlauf hin und her, also für eine Achsenumdrehung, ist sie daher:

2 . 1033 = 2066 Kil.-Met.

Um diese Zeit übte der Bremshebel auf die Waage einen Druck aus von 42 – 13 =

29 Kil., welcher einer effectiven Arbeit entspricht von:

29 . 2π . 2,53 = 461

Kil.-Met.

Der Nutzeffect der Maschine beträgt also nur

461/2066 = 0,223 oder 22 Proc. des totalen oder absoluten

Effects.

Der durch die passiven Widerstände und die Comprimirung der Speiseluft verursachte

Effectverlust stellt sich also in dieser Maschine auf nicht weniger denn 78 Proc.

des totalen Effects.

Die zur Comprimirung der Speiseluft verbrauchte Arbeit kann durch eine einfache

Rechnung wie folgt gefunden werden.

Das Volumen des Speisecylinders der Luftpumpe ist, da nach früherer Angabe dessen

Durchmesser 0,50 Met. und dessen Kolbenlauf 0,48 Met. für einen Hin- und

Hergang oder eine Achsenumdrehung:

2 . πr²l = 2π .

0,50²/4 . 0,48 = 0,188 Kubikmeter

und folglich die mechanische Arbeit, welche nöthig ist, um

dieses Volumen auf einen Druck von 2 Atmosphären zusammenzudrücken:

10330 . 0,188/2 . log nat 2 = 10330 .

0,094 . 0,693 = 673 Kil.-Met.

Die Luftpumpe absorbirt also allein zur Comprimirung und Speisung der Luft eine

mechanische Arbeit von 673 Kil.-Met. oder

673/2066 = 0,335, also wohl 1/3 der totalen Arbeit.

Der totale Effect vertheilt sich demnach auf:

den disponibeln Nutzeffect

0,223

den zur Comprimirung der Luft consumirten Effect

0,335

den Effectverlust

0,442

–––––

1,000

Diese Ziffern sind sehr sprechend und drücken den Zustand und die Beschaffenheit der

mit einer Luftpumpe versehenen Heißluftmaschine sehr deutlich aus.

Im Weiteren kann man noch, wenn auch mit weniger Bestimmtheit, einige Folgerungen in

Beziehung auf die Ausnutzung des Brennstoffs ziehen, indem man annimmt, die Luft

entweiche mit einer Temperatur von ungefähr 250° C., was gewiß noch unter der

Wahrheit ist.

Die per Umdrehung und allein durch die entweichende Luft

verloren gegangene Wärme ist dann, da nach Regnault das

Gewicht eines Kubikmeters Luft bei 0° und unter dem atmosphärischen Druck =

1,293 und die Wärmecapacität dieser Luft bei constantem Druck = 0,232 ist:

0,188 . 1,293 . 0,232 . 250 = 13,85 Wärme-Einheiten;

bei 48 Umdrehungen per Minute

erhebt sich dieser Wärmeverlust daher auf:

48 . 60 . 13,85 oder beinahe auf 40000

Wärme-Einheiten,

also jedenfalls auf einen sehr beträchtlichen Theil aller bei

der Verbrennung des aufgewendeten Brennstoffs erzeugten Wärme.

Endlich ist die Belou'sche Maschine, wie mehr oder weniger

alle calorischen Maschinen, im Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit sehr voluminös

und daher einen verhältnißmäßig großen Raum einnehmend. Bei der Versuchsmaschine

betrug das Gewicht des Herdes allein über 2500 Kil. und das Schwungrad war viel

schwerer als das einer viel mächtigeren Dampfmaschine.

Faßt man nun alle diese Versuchsresultate und Anzeichen in's Auge, so kann man

wahrlich der Maschine kein günstiges Prognostikon stellen, wenigstens so lange nicht durch

neue Kombinationen und Abänderungen die bedeutendsten Inconvenienzen und der größte

Theil der Effectverluste beseitigt sind, was nach den neuesten brieflichen

Mittheilungen, die ich von Hrn. Tresca über diese

Maschine und ihre weiteren Fortschritte erhalten, keineswegs bis dahin der Fall

ist.

Die Dampfmaschine, welche bei weniger Kosten und

verhältnißmäßig viel geringeren Dimensionen dasselbe leistet, wird daher auch von der Belou'schen Maschine nicht so bald eine gefährliche

Concurrenz zu befürchten haben!

Tafeln