| Titel: | Ueber locomobile Dampfmaschinen und besonders über deren Kessel; von Prof. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. C., S. 426 |

| Download: | XML |

C.

Ueber locomobile Dampfmaschinen und besonders

über deren Kessel; von Prof. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1865 S. 113.

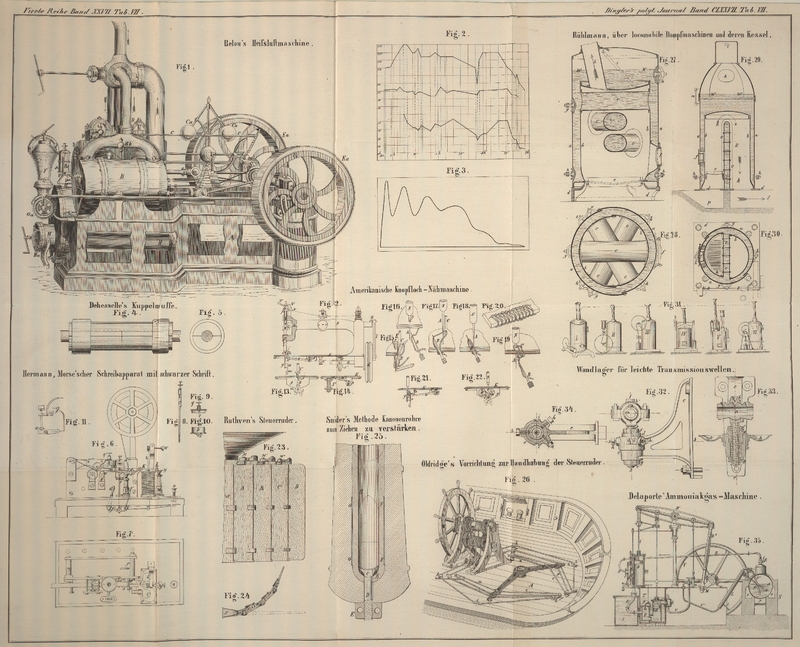

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Rühlmann, über locomobile Dampfmaschinen und deren

Kessel.

Der Verfasser hat hier lediglich diejenigen locomobilen Dampfmaschinen im Auge,

welche, ohne auf einem vollständigen Wagengestelle mit Rädern zu ruhen,

transportabel sind und wobei Betriebsmaschine nebst Kessel (mit niedrigem

Schornstein) ein Ganzes bildet, welches leicht von einem Orte zum andern geschafft

werden kann, ohne eines besonderen Baues zu bedürfen, um in Verwendung zu

treten.

Derartige Maschinen von 2 bis 6 Pferdekräften sind bereits für Gewerbsbetriebe,

welche nur kleiner bewegender Kräfte bedürfen, ein wahres Bedürfniß geworden und

verdienen immer mehr verbreitet zu werden.

In letzterer Beziehung für die Gewerbe etwas beizutragen und gleichzeitig auf eine

besonders empfehlenswerthe Kesselgattung hinzuweisen, ist der Zweck gegenwärtigen

Aufsatzes.

Mit der Besprechung des gedachten und Fig. 27 und 28

abgebildeten Kessels werde der Anfang gemacht und dabei nur ganz beiläufig auf die

Musterkarte Fig.

31 aufmerksam gemacht, welche die vorzüglichsten Anordnungen darstellt,

wornach man diese transportabel Dampfmaschinen gegenwärtig auszuführen pflegt.

Die meisten Kessel derartiger Maschinen, welche dem Verfasser zu Gesicht kamen, sind

mit aufrechtstehenden Röhren ausgestattet und stimmen, wenigstens im Allgemeinen, mit

der Anordnung überein, welche bei der Egestorff'schen

Dampffeuerspritze (beschrieben und abgebildet im polytechn. Journal Bd. CLXXIII S.

342) gewählt wurde. So vortrefflich diese Röhrenkessel an letzterer Stelle und für

ähnliche Fälle genannt zu werden verdienen, so wenig geeignet hält sie der Verfasser

für die Zwecke, welche er hier im Auge hat, für die sogenannten kleineren

Gewerbebetriebe. Für diese leiden sie nach seinen Erfahrungen an drei Mängeln, sie

sind zu theuer, zu schwer zu

reinigen und unbequem zu repariren.

Von diesen Mängeln mehr oder weniger frei ist der bereits belobte Kessel Fig. 27 und

28,

welcher von den Pariser Mechanikern Hermann Lachapelle

und Glover (144 rue du Faubourg

Poissonnière) bereits seit mehreren Jahren mit ganz entschiedenem

Erfolge und zur allseitigen Befriedigung seiner Besitzer ausgeführt wird.

Wie der Verticaldurchschnitt Fig. 27 in Verbindung mit

dem Horizontaldurchschnitt Fig. 28 leicht erkennen

läßt, besteht der Kessel zunächst aus zwei concentrischen (Mindern a, a und b, b in Verbindung

mit drei diagonal in verschiedenen Höhen über einander angebrachten horizontalen

Röhren c, c, c von großem Durchmesser. Diese Röhren

enthalten (bei aufmerksamem Betriebe) stets Wasser und erfahren demzufolge nur (den

weit vortheilhafteren) Druck von innen nach außen. Die Reinigung dieser Röhren (von

Kesselstein) läßt sich nicht nur ihrer großen Weite wegen, sondern besonders deßhalb

leicht beschaffen, weil an jeder, in der achsiellen Fortsetzung derselben nach Außen

(am Kessel a) der bekannte

Mannlochdeckel-Verschluß mit Platte, Ankerbügel und Schraube g, g geeignet angebracht ist. Durch eben so angeordnete

Oeffnungen h, h... läßt sich die Reinigung der stehenden

Cylinder a, a und b, b

vornehmen.

Alle sonstigen Theile des Kessels sind fast von selbst verständlich, so die

Rostanordnung e mit Feuerthüre f, der gußeiserne Sockel d, worauf der ganze

Bau ruht, ferner das Rohr i, welches den gebildeten

Dampf nach dem etwas tiefer außerhalb angebrachten Kolbencylinder führt (Anordnung

IV Fig. 31),

das weite Rohr k, das die Verbrennungsproducte nach dem

Schornstein führt etc.

Bemerkt mag schließlich noch werden, daß die Constructeure einen großen Werth darauf

legen, die Dampfmaschine nebst Schwungradwelle gänzlich vom (beschriebenen) Kessel

zu isoliren und denselben deßhalb mit einem (aus zwei Säulen und einer

Verbindungsbrücke über deren Capitäl gebildeten) gußeisernen Gestell umgeben, also

eine Anordnung treffen, welche aus IV Fig. 31 erhellt.

Hoffentlich werden wir bald in den Stand gesetzt seyn, über die Einführung der

beschriebenen Kesselgattung im Lande Hannover berichten zu können, da die Eisengießerei

und Maschinenfabrik der Herren Krigar und Ihßen zu Hannover den Bau derselben, sowie der

zugehörigen Maschinen bereits begonnen hat.

Einen Dampfkessel, nach Dunn, Thomas und Comp. in ManchesterOesterreichischer Bericht über die internationale Ausstellung in London von

1862, S. 300. der ebenfalls nicht zur Gattung der Röhrenkessel gehört, zeigen die Figuren 29 und

30,

beziehungsweise im Vertical- und Horizontaldurchschnitte. Derselbe gehört zu

einer Locomobile, deren Anordnung aus III Fig. 31 erhellt, die

kürzlich aus der Maschinenfabrik von Löwe in Düsseldorf bezogen wurde und jetzt in

einer Wagenfabrik in Hannover zur Zufriedenheit der Besitzer arbeitet.

Den Hauptkörper des Kessels bilden wieder zwei concentrische Cylinder a, a und b, b, wobei sich

der äußere zu einem Dome mit Mannloch h gestaltet, der

überdieß von einem Kreiscylinder gekrönt wird, worin sich die Oeffnung i für das Rohr befindet, durch welches der gebildete

Dampf der Maschine zugeführt wird. Wie ohne Weiteres die Abbildungen erkennen

lassen, geht in diametraler Richtung durch die untere Hälfte des ganzen Kesselbaues

eine sogenannte Wasserkammer c, deren Wände durch

Stehbolzen gehörig verstärkt sind. Um diese Kammer leicht reinigen zu können, hat

man wieder im Außenkessel a geeignete Oeffnungen g, g angebracht, die ebenfalls mit dem bekannten

Anker-Deckel-Verschluß der Mannlöcher ausgestattet sind. Die überdieß

vorhandenen Reinigungsöffnungen h, h für den Hauptkessel

sind in gleicher Weise angeordnet.

Der ganze Bau ruht auf einer starken Eisenplatte d, unter

welcher im Mauerwerke Raum für den Aschenfall p gelassen

ist. Sämmtliche Verbrennungsproducte, die vom Roste e

aus über den Scheitel der Wasserkammer c treten, werden

in der durch letztere gebildeten Abtheilung k

niederwärts und weiter den Canal l passirend in den

Schornstein geführt. Daß der Buchstab f die Feuerthüre

und der m ein Wasserstandsglas bezeichnet, bedarf wohl

kaum der Erwähnung. Bei ungefähr 4 Fuß (engl.) Durchmesser des Außenkessels a und circa 6 Fuß Höhe, und

bei dem Abstande der Wasserwände von 3 Zoll, enthält der Kessel beinahe 70

Quadratfuß Heizfläche, welche für den Betrieb der vierpferdigen Dampfmaschine

hinlänglichen Dampf liefert.

Veranlaßte nicht die Wasserwand c ihrer Haltbarkeit und

Widerstandsfähigkeit, auch nicht ganz bequemen Reinigung wegen zu einigen Bedenken, so würden wir

auch diesem Kessel unsere ungetheilte Anerkennung nicht versagen.

Jetzt auch ein paar Worte, die bereits wiederholt citirten Anordnungsskizzen I bis VI

von Figur 31

betreffend.

Nr. I, wo der Dampfcylinder horizontal auf der Fundamentplatte liegt und auch das

Schwungradlager daselbst angebracht ist, wählt Marioni in

Paris (Rue de Vaugirard 67) besonders zum Betriebe

seiner Buchdruckereimaschinen, wenn die Umstände die Transmissionsanlage von unten

aus wünschenswerth machen. In allen anderen Fällen wendet derselbe die Anordnung

Fig. III an, die auch in England, namentlich von Thomas

Green und Sohn in Leeds, sehr verbreitet ist,

auch auf der Hamburger internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung von 1863

figurirte, von der Wirth'schen Maschinen- und Patentagentur in Frankfurt a.

M. empfohlen und besorgt wird.Marioni bemißt die Arbeitsgröße seiner

locomobilen Dampfmaschine nach der Anzahl Schnelldruckpressen, welche von

derselben betrieben werden sollen und bestimmt auch hiernach den

Anschaffungspreis.Das von Marioni mit Nr. 1 bezeichnete Modell

(ausschließlich mit Horizontal-Dampfmaschine nach I, Fig. 31) zum

Betriebe einer Druckmaschine berechnet er zu 1900

Franken loco Paris. Wenn dasselbe drei

Druckmaschinen bewegen soll (Modell Nr. 2), so stellt er den Preis auf 2600

Franken und (als Modell Nr. 3) für den Betrieb von fünf Schnellpressen auf

3500 Franken. Letztere beiden Preise gelten auch für die Maschinen nach dem

Diagramme Nr. III Fig. 31, nur

garantirt er dann für das Modell Nr. 2 den Betrieb von bloß zwei und von Nr.

3 den Betrieb von bloß vier Druckmaschinen. Green

stellte in Hamburg (also außerhalb des Zollverbandes) folgende Preise:Pferdekräfte der Maschine.Kolben-durchmesser.Kolbenhub.Kessel-durchmesser.Kesselhöhe.Preisin Pfd. St.Bemerkungen.2464'' engl.5

1/2 „6 1/2

„ 10'' engl.

12 „

14 „2'

2''2' 6''2' 10''4'

4''5' 0''6' 0'' 52 90120Bei 80 Pfundpro QuardatzollUeberdruck desDampfes.

Die Anordnung II hatten u.a. Tennant und Comp. in Edinburgh gewählt und auch ein Exemplar zur

Londoner internationalen Ausstellung von 1862 eingesandt (Abbildung im illustr.

Kataloge Classe VIII S. 77; Beschreibung mit Abbildung im polytechn. Journal Bd.

CLXV S. 324), wobei die unten notirten Verkaufspreise angegeben wurden.4Pferdekraftmaschine,6 1/2''Kolbd.u.13''HubimPreisevon105Pfd.St.6„8„„14''„„„„130„„8„9 1/2''„„16''„„„„160„„

Der Hauptsache nach hat dasselbe System die Maschinenfabrik der vereinigten

Hamburg-Magdeburger-Dampfschifffahrts-Compagnie (in Buckau) gewählt, deren

Preiscourant ebenfalls unten in der Note abgedruckt ist.Pferdekraftzahl.Kolben-durchmesser.Kolbenhub.Kessel-durchmesser.Kesselhöhe.Preisloco

Buckau.25'' preuß. 8'' preuß.2' 2''5' 4'' 500 Thlr.45

1/2 „ 12 „2' 6''6' 0'' 725

„66

3/4 „ 12 „2' 10''6' 0'' 825

„

Die Systeme III und IV wurden bereits vorher hinlänglich erwähnt, wogegen in Bezug

auf V zu bemerken ist, daß diese (etwas merkwürdige) Anordnung von Carrett, Marshall und Comp. in

Leeds vielfach, jedoch nur bis zu 3 Pferdekräften ausgeführt wird. (Abbildung im

Londoner illustr. Katalog von 1862, Classe VIII, S. 11, Fig. 6; Beschreibung mit

Abbildung im polytechn. Journal Bd. CLXXV S. 2).

Endlich stellt VI diejenige Anordnung locomobiler Dampfmaschinen dar, welche

vorzugsweise Sievers und Comp.

in Kalk bei Deutz am Rhein erbauen. Wir theilen (vorerst ohne jede Bemerkung)

diejenigen Angaben in der NoteDie selbsteigenen Angaben der HHrn. Sievers und

Comp. lauten folgendermaßen:Unsere Locomobilen mit stehenden Kesseln unterscheiden sich vortheilhaft von

anderen ähnlichen dadurch, daß die Maschine nicht an den Kessel angebracht

ist, sondern daß beide, Kessel und Maschine, auf einem gemeinschaftlichen

soliden Fundamentrahmen getrennt stehen.Die ungleiche Ausdehnung von Schmiedeeisen und Gußeisen, die Erhitzung der

Maschinentheile durch den Kessel, welche bei angeschraubten Maschinen deren

raschen Verschleiß und den großen Schmierverbrauch verschulden, sind bei

diesen unseren Maschinen vermieden. Sie sind außerdem mit 2

Sicherheitsventilen, 2 Wasserstandszeigern, 2 Speisevorrichtungen und

Vorwärmer und einem Feder-Manometer und Control-Manometer

versehen, und nur auf schwachen Dampf und geringe Geschwindigkeiten

berechnet. Auch in dem Falle, wo es wünschenswerth erscheinen sollte, Kessel

und Maschine in zwei getrennten Räumen aufzustellen, bedarf es nur der

Verlängerung der Dampf- und Speiseröhren.Die Maschine kostet:Nr.I1/2PferdekraftThlr.400.„II1„„500.„III2„„700.„IV3„„900.„V4„„1000.„VI5„„1100.„VII6„„1200.„VIII8„„1400.„IX10„„1600.loco Fabrik incl.

Packung, zahlbar bei Abnahme. unten mit, welche diese Fabrik auf der Rückseite der hübschen uns

vorliegenden Photographien ihrer Locomobilen abgedruckt hat.

Wie bereits oben erwähnt, hofft Referent recht bald auf das Capitel dieser im

Vorstehenden (etwas flüchtig) besprochenen Maschinen und Kessel zurückkommen zu

können.

Tafeln