| Titel: | Der Kuppelmuff von Dehessele. |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. CIX., S. 458 |

| Download: | XML |

CIX.

Der Kuppelmuff von Dehessele.

Aus der Zeitschrift des Vereines deutscher

Ingenieure, 1865, Bd. IX S. 299.

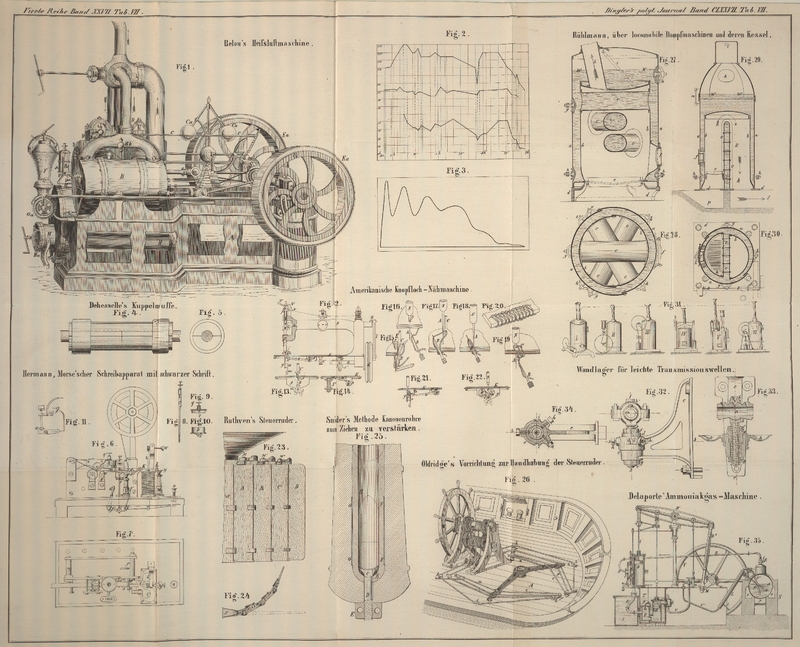

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Dehessele's Kuppelmuff.

Im Bulletin de la Société industrielle de

Verviers wird von L. Bède über einen von

Dehessele construirten Kuppelmuff berichtet, welcher

im Nachstehenden beschrieben und in Fig. 4 und 5 abgebildet ist. Das

Eigenthümliche dieser Kuppelung ist, daß weder Keile noch Bolzen zu derselben

nothwendig sind, sondern die zu verbindenden Wellen werden nur durch den Druck,

welchen zwei schmiedeeiserne Ringe auf einen aus zwei Hälften bestehenden, nach

einem schwachen Doppelkegel geformten Muff ausüben, zusammen gehalten. Die Kegelform

tritt sehr wenig hervor, da der Muff in der Mitte nur um 2 bis 3 Millimeter stärker

ist als an den Enden. Auf diesen runden Doppelkeil drücken sehr kräftig die beiden

Ringe, welche mit Hammerschlägen aufgetrieben werden. Die Praxis hat bereits

bewiesen, daß derartige Muffe, selbst wenn die Wellen eine sehr große Kraft zu

übertragen haben, sich vollständig bewähren, wenn sie nur sorgfältig dem

Wellendurchmesser entsprechend ausgebohrt sind. Damit der Muff nicht auf der Welle

gleitet, braucht nur die von der Welle zu übertragende Arbeit geringer zu seyn als

die zur Ueberwindung der durch den Druck der Ringe hervorgebrachten Reibung nöthige.

Ist p der auf die Ringe ausgeübte Druck, und 0,19 der

Reibungscoefficient für Schmiedeeisen auf nicht geschmiertem Schmiedeeisen, so ist

diese Reibung R = 0,19p. Der

Druck p kann eine gewisse Grenze nicht überschreiten,

welche von der Bruchfestigkeit der Ringe abhängt, und zwar darf höchstens p = 2rel seyn, wenn

e die Dicke der Ringe, l

ihre Breite (in Centimetern) und r die Zahl von

Kilogrammen ausdrückt, welche beim Zerreißen einer Eisenstange von 1

Quadratcentimeter Querschnitt nöthig ist. Es ist sonach die Reibung

R = 0,19 p = 0,19 . 2 rel,

und die Arbeit, welche dieselbe für eine Umdrehung der Welle

beansprucht, ist, wenn letztere den Umfang c (in Metern)

besitzt:

A = 0,19 . 2 rel . c,

oder bei n Umdrehungen per Minute, die Arbeit per

Minute

0,19 . 2 ncrel.

Die Arbeit, welche eine Welle von: Durchmesser d bei n Umdrehungen per Minute übertragen kann, ist, wenn d sowie der Umfang c in

Metern gegeben sind, = 262,000 d². 2nc.Dieser Werth entspricht ziemlich genau der zur Berechnung schmiedeeiserner Wellen tauglichen Formel d = 90 ∛(N/n) worin d den

Durchmesser der Welle in Millimetern, N die

Anzahl der übertragenen Pferdestärken, n die

Anzahl der Umdrehungen per Minute bezeichnet,

und worin ferner die höchst zulässige Spannung des Materiales zu 4,8 Kil.

per Quadratmillimeter angenommen ist. L. Es muß also

0,19 . 2ncrel ≧ 262,000 d² . 2nc

seyn, oder

rel ≧ 1,379,000 d².

Da der Muff keinen Stößen ausgesetzt ist, kann man r =

1000 Kilogr. setzenHieraus geht wohl hervor, daß unter r nicht, wie

oben angegeben, die Zahl von Kilogrammen ausgedrückt wird, welche zum

„Zerreißen“ einer schmiedeeisernen Stange von 1

Quadratcentimeter Querschnitt nöthig ist; sondern es bedeutet vielmehr r = 1000 Kil. die für Schmiedeeisen per Quadratcentimeter Querschnitt bei der

Inanspruchnahme auf absolute Festigkeit zulässige

Spannung, was auch hier passend erscheint, indem ein Werth von 1500 Kil. der

Elasticitätsgrenze entsprechen würde. L., wornach

el ≧ 1379 d², oder, wenn 1/100 = 5/4 d gesetzt wird,

e = 11,03 d, oder

e = 0,11 d, wenn d wie e in Centimetern

gegeben sind.

Da aber die Wellen nach den gewöhnlichen Formeln eine große Sicherheit erhalten und

daher sehr wohl eine doppelte Leistung, als die gewöhnliche, übertragen können und

auch öfters müssen, so setzt man besser

e = 0,25 d.

Die Dicke der Ringe ist also gleich 1/4 des Durchmessers der zu kuppelnden Welle und

ihre Länge gleich 5/4 desselben zu machen. Der gußeiserne Muff, welcher durch diese

Ringe festgedrückt wird, muß wenigstens eine ebenso große Torsionsfestigkeit

besitzen wie die Wellen. Ist daher D der äußere

Muffdurchmesser, so braucht, wenn man die Torsionsfestigkeit des Gußeisens gleich

1/3 von der des Schmiedeeisens setzt, nur

(D⁴ – d⁴)/D = 3 d³ oder (D/d)⁴ = 3 D/d + 1

zu seyn. Dieser Gleichung entspricht der Werth D/d = 1,54; man hat also mit

aller Sicherheit D/d = 2,

d.h. man hat den äußeren Muffdurchmesser doppelt so groß zu machen wie den der

Welle. Die Länge des Muffes ist beliebig, muh aber natürlich wenigstens der

Gesammtlänge beider Ringe gleich, also 5/2 d seyn, wozu

noch ein hinreichender Zwischenraum zwischen beiden Ringen kommen muß, damit man

sie, wenn nöthig, herunter schlagen kann. Man erhält sehr gute Verhältnisse, wenn

man diese Länge 5mal so groß macht, wie den Wellendurchmesser. Das Gewicht eines so

construirten Muffes beträgt 0,119 d³ Kilogr.,

wenn d in Centimetern ausgedrückt ist. Für Wellen von

mehr als 10 Centimet. Durchmesser kann man die Länge etwas vermindern, um das

Gewicht herabzuziehen.

Die Vortheile dieser Kuppelungsweise sind leicht einzusehen. Da der Muff und die

Wellen vollständig auf der Drehbank fertig gemacht werden, so können sich bei der

Verbindung keine solchen Abweichungen einstellen, wie sie bei schlecht eingepaßten

Keilen öfters vorkommen; die Wellen selbst bleiben unversehrt und also stärker, als

wenn sie an den Enden behufs der Verbindung besondere Bearbeitungen erleiden müssen.

Das Auf- und Abbringen des Muffes und der Ringe ist sehr leicht, und die

Kuppelungen dieser Art haben nie etwas zu wünschen übrig gelassen, sobald nur die

Ringe richtig aufgetrieben und die Wellenenden genau von gleichem Durchmesser waren.

Wenn sich bei letzteren eine geringe Abweichung zeigt, so kann man sich durch

Auflegen eines passenden Weißbleches helfen; auch kann man, wenn solche

Schwierigkeiten eintreten, die Verbindung des Muffes mit der Welle dadurch inniger

machen, daß man letztere mit einer Flüssigkeit, z.B. etwas Essig, benetzt, welche

die Oxydation befördert. Die nöthige Kraft zum Auftreiben der Ringe ist nicht

bedeutend; denn nimmt man das Verhältniß zwischen der Differenz der Durchmesser an

der Muffmitte und den Muffenden zur halben Mufflänge = 1/50, so ist der Druck, den

die Ringe auszuüben haben, nach dem Vorhergehenden: p =

2 rel = 2 . 1000 . d/4 . 5/4

d = 625 d², die

Kraft zum Auftreiben aber = p/50 = 12,5 d², wobei d wieder in

Centimetern zu geben ist.Diese Berechnung der Kraft zum Auftreiben der Ringe würde nur unter der

Voraussetzung nahezu richtig seyn, daß während des Auftreibens eine Drehung

der Ringe auf dem Muffe veranlaßt wird. Anderenfalls wird auf Ueberwindung

der Reibung ein so großer Theil der auftreibenden Kraft verwendet, daß diese

letztere circa 20 Mal größer als die hier

angegebene ist. R. W.

Diese Kuppelungsweise läßt sich auch sehr gut für das Festkeilen von Riemenscheiben,

Schwungrädern und selbst von Zahnrädern verwenden; man braucht dazu nur die Nabe

derselben nach einem sehr spitzen abgestumpften Kegel auszubohren, in welchen eine

äußerlich nach derselben Form abgedrehte und im Innern dem Wellendurchmesser

entsprechend ausgebohrte Hülse genau paßt; diese Hülse schneidet man dann der Länge

nach entzwei und erhält so einen conischen Doppelkeil. Diese Methode wird in Ronen

und auch in Verviers sehr häufig angewendet. (Mit Benutzung der deutschen

Industriezeitung, 1864, Nr. 47.)

R. W.

Tafeln