| Titel: | Amerikanische Knopfloch-Nähmaschine. |

| Fundstelle: | Band 177, Jahrgang 1865, Nr. CX., S. 461 |

| Download: | XML |

CX.

Amerikanische

Knopfloch-Nähmaschine.

Nach dem Practical

Mechanic's Journal, April 1865, S. 11; aus dem polytechnischen Centralblatt,

1865 S. 927.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

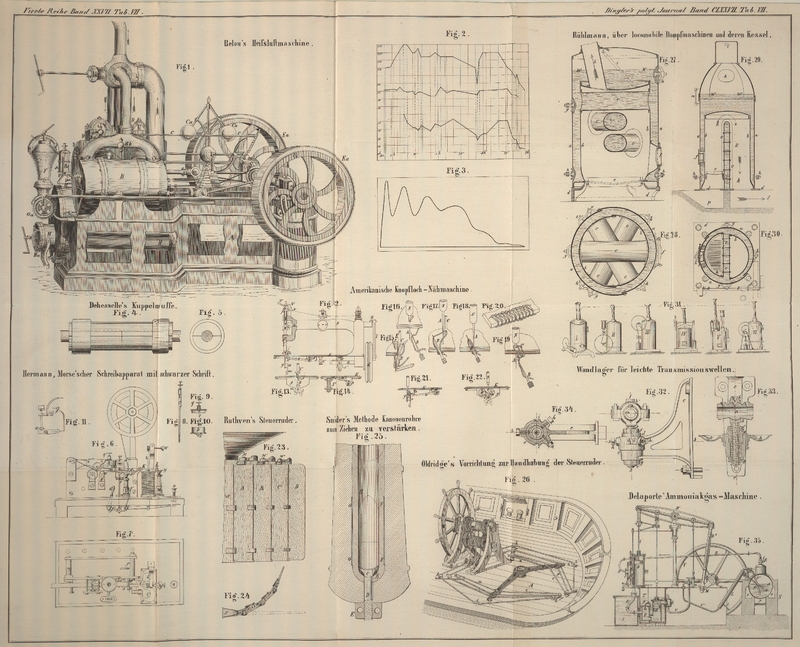

Amerikanische Knopfloch-Nähmaschine.

Diese Maschine, welche von einer Gesellschaft in Philadelphia bereits in vielen

Exemplaren gebaut worden ist, ist in Fig. 12 der bezüglichen

Abbildungen in der Seitenansicht, zum Theil im Durchschnitt, dargestellt; Fig. 13 zeigt

einen Querdurchschnitt durch die für den Durchgang der Nadel bestimmte Oeffnung in

der Platte, welche den Stoff aufnimmt; Fig. 14 einen anderen

Querdurchschnitt durch diese Platte, um die selbstthätige Einrichtung zum Anhalten

der unteren Spule zu veranschaulichen; Fig. 15 bis 19

versinnlichen die Entstehung des Knopflochstichs; Fig. 20 zeigt den

Knopflochstich selbst, und Fig. 21 und 22 sind

Durchschnittsansichten, welche die Benutzung, der Maschine als gewöhnliche

Nähmaschine zeigen.

Der Knopflochstich wird mit zwei Fäden ausgeführt, von denen der eine durch eine

gewöhnliche gerade Nadel A, der andere durch eine

schwach gekrümmte Hakennadel B gezogen ist. Die gerade

Nadel durchsticht den Stoff in der Nähe des Randes, die Spitze der gekrümmten Nadel

dagegen geht im Schlitz des Knopflochs aufwärts oder bewegt sich der Länge des

Stoffes nach, wenn die Maschine zum Säumen oder Verzieren des Randes benutzt wird.

Wie der Stich erzeugt wird, ergibt sich aus den

Figuren 15

bis 19. Die

gerade Nadel geht durch den Stoff und bildet unterhalb desselben eine Schlinge; dann

erhebt sie sich etwas, um die Schlinge zu öffnen, und durch die dargebotene

Schlingenöffnung geht die gekrümmte Nadel hindurch, indem sie eine Schlinge des

unteren Fadens mitbringt und über den Rand des Stoffes erhebt. Hier bemächtigt sich

ein Finger C dieser Schlinge, erweitert sie und zieht

einen Theil derselben quer über den Rand herüber. Dadurch kommt die Schlinge in eine

solche Lage gegen den Stoff, daß die gerade Nadel bei ihrem nächsten Niedergang

durch sie hindurch geht. Der Finger C läßt nun die

Schlinge los und dieselbe wird sogleich durch den Niedergang der gekrümmten Nadel

auf der oberen Fläche des Stoffrandes befestigt.

Die Betriebswelle D liegt unter dem Tisch E, auf welchem wie gewöhnlich ein bügelförmiges Gestell

F befestigt ist. Durch den horizontalen Arm des

Bügels ist eine mit schwingender Bewegung versehene Welle G gelegt, die durch den Hebelarm H und die

Zugstange I mit einer an dem Würtel und Schwungrad K befestigten Kurbelwarze verbunden ist. Der Radius der

Kurbelwarze und die Länge des Hebelarmes H stehen in

einem solchen Verhältniß zu einander, daß die drehende Bewegung des Schwungrades in

eine schwingende Bewegung der Welle G umgesetzt wird. Am

vorderen Ende der Welle G befindet sich ein Hebel L mit einer Laufrolle, welche in einem geschlitzten

Rahmen M an der Nadelstange N eingreift und dieser, sowie der geraden Nadel A eine in verticaler Richtung auf und nieder gehende Bewegung

ertheilt.

Die gekrümmte Nadel B sitzt am Ende eines Winkelhebels

O, welcher sich um die Achse P dreht. Der andere (durchschnitten dargestellte) Arm Q des Winkelhebels greift in eine Nuth eines Excentrics

an der Welle D und ertheilt der gekrümmten Nadel B vermöge der geneigten Lage des Winkelhebels eine in

schräger Richtung aufsteigende Bewegung, nach deren Vollendung sie ihre Schlinge dem

Finger C darbietet. Der Finger C sitzt an einer langen Hülse R, innerhalb

welcher die Nadelstange ungehindert auf und ab gehen kann. Die Hülse R selbst aber kann sich im vorderen Theile des Bügels

frei drehen und wird hierzu durch eine in ihren äußeren Umfang eingeschnittene,

schraubenförmige Nuth veranlaßt, in welche ein mit der Nadelstange verbundener Stift

eingreift. Wenn nun dieser Stift mit der Nadelstange auf und nieder geht, so

ertheilt er der Hülse und dem Finger C eine schwingende

Bewegung um die gerade Nadel herum, wobei die Schlinge gefaßt, erweitert und endlich

losgelassen wird.

Der Faden der geraden Nadel wickelt sich von der Spule s

ab, er geht über einen Spannapparat t, durch den

Fadenführer S und eines der Löcher in dem beweglichen

Hebel T nach dem Oehr der Nadel. Der untere Faden kommt von der Spule

s' und geht über einen Spannapparat t', durch ein Oehr am Ende der Spannfeder u und durch einen festen Fadenführer v nach der mit zwei Oehren versehenen gekrümmten Nadel

B über, wo er zuerst durch das untere und dann durch

das obere Oehr gezogen ist.

Der Hebel T hebt und senkt sich mit der Nadelstange; er

gibt Faden nach, wenn die gerade Nadel niedergeht, um eine Schlinge zu bilden, und

zieht ihn wieder straff an, wenn die Nadel in die Höhe geht. Diese Bewegung wird

durch einen an der Stange U befestigten Stift

hervorgebracht, welcher in einen Schlitz des Hebels T

eingreift. Die Stange U kann in dem röhrenförmigen,

oberen Ende der Nadelstange sich frei auf und nieder bewegen, wird aber durch einen

an der Nadelstange befestigten Stift p, welcher in einen

Schlitz der Stange U eingreift, verhindert, sich in

demselben zu drehen. Sie wird durch einen kleinen Bügel V gerade geführt und erhält ihre Bewegung nach oben durch den Druck einer

in die Höhlung der Nadelstange eingelegten Schraubenfeder. Wenn beim Niedergange der

Nadel der Stift p die untere Bewegung des Schlitzes in

der Stange U erreicht hat, so nimmt er die Stange U und folglich den Hebel T

bei der fortgesetzten Niedergangsbewegung mit, wodurch der zur Schlingenbildung

nothwendige Faden geliefert wird. Wenn dann die Nadel ihren Aufgang beginnt, so wird

unter der Einwirkung der genannten Schraubenfeder die Schlinge sofort zugezogen.

Ein unterhalb des Tisches gelagerter Hebel W, welcher

seine Bewegung von einem Excentric b an der

Betriebswelle D empfängt, läuft am entgegengesetzten

Ende in eine Feder c aus, welche zur Bremsung der Spule

s' dient. Wenn die gekrümmte Nadel B durch die Schlinge des Fadens der geraden Nadel

aufsteigt, so äußert das Excentric b keine Wirkung auf

die Spule s', und der untere Faden erhält seine Spannung

lediglich durch den Spannapparat t' und die Feder u. Wenn aber nach dem Eintreten der Nadel A in die Schlinge des unteren Fadens die gekrümmte Nadel

B ihren Rückgang beginnt, so hebt das Excentric b den langen Arm des Hebels W und drückt die Feder c scharf gegen den Rand

der Spule s', so daß diese sich nicht drehen kann und

der Faden zwischen dem Fadenführer v und dem Gewebe

während des Niederganges scharf angespannt wird.

Um die Nadel A zu schützen, und sicher zu seyn, daß die

Schlinge ihres Fadens die richtige Lage gegen die gekrümmte Nadel B annimmt, ist an der Seite der geraden Nadel, welche

der gekrümmten gegenüber liegt, eine geriffelte Sicherheitsplatte g angebracht; dieselbe liegt der Nadel so nahe, daß der Faden

zwischen derselben keine Schleife bilden kann. Eine andere in der Tischebene

liegende Platte h verrichtet dieselben Dienste für die

gekrümmte Nadel B, wenn diese über den Stoff in die Höhe

steigt; sie gibt der Schlinge die angemessene Lage, um von dem Finger C gefaßt zu werden, und verhindert, daß der

Knopflochrand, welcher dem zu umnähenden gegenüber liegt, die Oeffnung, durch welche

die gekrümmte Nadel B aufsteigen soll, verdeckt.

Zugleich dient sie als Führung beim Drehen des Stoffes, wenn die abgerundeten Enden

des Knopflochs umnäht werden.

Die Maschine dient in der Gestalt, wie sie in Fig. 12 dargestellt ist,

außer zum Knopflochumnähen auch zum Säumen und Besetzen. Der Schiffchenbetrieb ist

hierbei ausgerückt. In der Gestalt dagegen wie sie in Fig. 21 und 22 dargestellt

ist, kann die Maschine als gewöhnliche Nähmaschine benutzt werden; hier ist der

Knopflochmechanismus außer Thätigkeit gesetzt und dagegen der Schiffchenbetrieb

eingerückt. Zu diesem Zwecke wird die Drehachse P des

Hebels O, an welchem die gekrümmte Nadel B sitzt, in dem Schlitze P'

des Achsenlagers so weit zurückgezogen, daß die gekrümmte Nadel aus dem Bereich der

geraden Nadel und des einzurückenden Schiffchens tritt, und dagegen der

Schiffchentreiber m, welcher vorher an einem Stift o der Platte g aufgehängt

war, gehoben und mit dem einen Ende der gegabelten Kurbelstange f verbunden, deren entgegengesetztes Ende unter

Vermittelung einer Laufrolle in dem excentrischen Schlitze einer auf der

Betriebswelle D befestigten Scheibe K läuft. Das Schiffchen ruht auf einer mit dem

Schiffchentreiber verbundenen Leiste und bewegt sich längs der Platte g. Die Platte h muß

weggenommen werden, wenn die Maschine als gewöhnliche Nähmaschine dient.

Tafeln