| Titel: | Brown's rotirender Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Brown's rotirender Dampfkessel.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, October 1865, S.

202.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Brown's rotirender Dampfkessel.

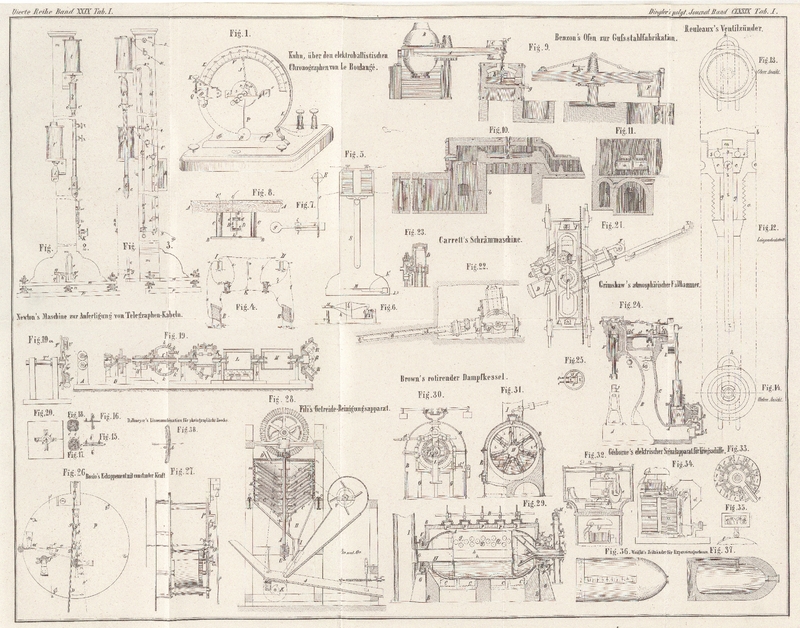

Der Erfinder des in Fig. 29–31 abgebildeten

sinnreichen rotirenden Dampfkessels, welcher bereits in England patentirt wurde, ist

Henry Brown, Ingenieur der Emelianofka-Gießerei in

St. Petersburg. Derselbe bezweckte durch diesen Kessel hauptsächlich eine

Vergrößerung der Heizfläche, Ersparniß an Brennstoff, sowie ein Ueberhitzen und

Trocknen des Dampfes. Der Kessel hat keine inneren Verankerungen, da diese in Folge

seiner eigenthümlichen Construction nicht erforderlich sind; er besitzt vielleicht

die stärkste Form, die einem Kessel gegeben werden kann und nimmt im Vergleich mit

den Kesseln von anderen Constructionen, aber von gleicher Kraft, nur einen kleinen

Raum ein.

Fig. 29

stellt den Längendurchschnitt durch die Mitte des Kessels dar;

Fig. 30 ist

die Vorderansicht und

Fig. 31 ein

verticaler Querdurchschnitt desselben.

Der Kessel A ist von cylindrischer Form mit sphärischen

Enden. Derselbe ist mit einem Mauerwerk aus feuerfesten Backsteinen umgeben und

dieses mit einem Eisenmantel B eingefaßt. Unter dem

Kessel befinden sich zwei Feuerungen und die vier Feuerthüren C, C sind auf der einen Seite des Mantels angebracht. Zwischen dem Kessel

und dem Backsteinmauerwerk ist ein leerer Raum gelassen, damit die Flammen und die

von den Feuerungen ausgestrahlte Hitze den Kessel ganz umspielen können.

Der Kessel ist mittelst zweier gußeiserner hohler Zapfen D,

D aufgehängt, die in ausgedrehten Ringen E, E

stecken, in welchen sie sich mit dem Kessel umdrehen. Die Ringe E, E sind in Lager F, F

eingelassen, welche auf Trägern G, G ruhen, die zu

beiden Seiten des Kessels neben dem Mantel B angebracht

sind. An den Ring E, welcher sich an dem Ende befindet

wo der Kessel in rotirende Bewegung gesetzt wird, ist ein gezahnter Kranz E' angegossen, der über das Lager vorragt und in welchen die endlose Schraube

F' eingreift. Die Welle dieser Schraube, welche in

Lagern am oberen Theile des Lagers E liegt, wird durch

eine kleine Dampfmaschine getrieben, die zur Speisung des Kessels erforderlich

ist.

Durch den hinteren Zapfen geht die Röhre H, durch welche

die Feuerungsgase nach dem Schornsteine I entweichen.

Durch den vorderen Zapfen ist mittelst einer Stopfbüchse die Dampfröhre J geführt, die beim Durchgang durch die Stopfbüchse

erweitert ist, so daß unter dem excentrisch liegenden Dampfcanal Platz für die

Speiseröhre K bleibt. Im Kessel ist das Dampfrohr nach

oben, die Speiseröhre nach unten geführt. Durch die Mitte der Dampfröhre geht in der

Stopfbüchse die Stange a, die innen mittelst eines

Hebels b einen Metallschwimmer c, außen aber einen Handgriff d mit Zeiger

trägt; letzterer zeigt den Stand des Schwimmers, also den Wasserstand im Kessel, auf

der Theilung e an. Klemmt die Stange etwa in der

Stopfbüchse, so wird der Schwimmer durch Drehen des Handgriffes in das Wasser

gedrückt, so daß der Feuermann den Wasserstand fühlen kann. Das Dampfrohr ist

außerhalb des Kessels mit einer verticalen Röhre L

verbunden, die in der Mitte ihrer Länge mit einem genau ausgebohrten Ringe das

abgedrehte Ende der Dampfröhre J umgibt. Der Ring ist

auf der einen Seite durchschnitten wie bei m (Fig. 30) und

wird durch zwei darüber gelegte Backen mittelst vier Schrauben auf das Dampfrohr

festgeklemmt. Da die Röhre L unten an eine Flantsche des

Lagers F festgebolzt ist, so wird sie verhindert, sich

mit dem Kessel zu drehen; oben ist sie mit zwei Sicherheitsventilen M, M versehen, sowie mit einem Röhrenansatze N, von dem aus der Dampf nach der Maschine geführt wird;

auf ihr können auch die Manometer angebracht werden. Die Lager F, in denen sich der Kessel dreht, sind mit angegossenen

Flantschen an den Mantel B angelegt, so daß keine kalte

Luft durch den freien Raum um die Zapfen D eintreten

kann. Die Lager sind hohl gegossen und werden durch Wasser, das durch die Röhren d', d' eingeführt wird, kühl erhalten. Am hinteren Ende

des Kessels liegt zwischen dem Lager E und dem

Schornstein der Schieber O, dessen Rahmen sowohl an dem

Lager wie an dem Schornsteine befestigt ist.

In dem Mantel B sind oben mehrere Oeffnungen angebracht,

die durch Deckel verschlossen werden können; letztere hängen an Hebeln, die um die

Welle R drehbar sind und durch eine Kette oder Zugstange

am langen Hebelarm gehoben werden können. Diese Oeffnungen sind bestimmt, eine zu

große Erhitzung des oberen Theiles des Kessels bei etwaiger Unterbrechung der

Drehung zu verhindern, da, wenn die Deckel geöffnet werden, kalte Luft einströmt,

also der Kessel abgekühlt und der Zug gedämpft wird. Bei Betrieb des Kessels werden

die Deckel mit Sand abgedichtet. Soll der Kessel untersucht werden, so kann der

obere Theil des Mantels abgenommen werden, da die beiden Mantelhälften durch einen

sie umgebenden Rahmen von Winkeleisen zusammengeschraubt sind.

Der cylindrische Theil des Kessels ist im Inneren auf den größten Theil seiner Länge

durch radiale Uförmig gebogene Platten in beliebig viel

Abtheilungen, in der Abbildung sieben, geschieden. Zwischen jedem Arme des U bleibt ein schmaler Raum h,

h, dem entsprechend der Kessel im Umfang ausgeschnitten ist, so daß

Schlitze längs des cylindrischen Theiles des Kessels gebildet werden.

In dem Mittel des Kessels lassen die Uförmig gebogenen

Platten einen Raum frei, der in Verbindung mit den schmalen Canälen h die Züge bildet, durch welche die Feuergase nach dem

Schornsteine gehen. Oben und an den seitlichen Enden sind die Platten durch

Manischen mit dem Kessel vernietet; an die Endflantschen sind Platten angenietet,

welche die Zwischenräume h zwischen den Armen der

Platten schließen. Der hohle Theil in der Mitte der Röhre ist einerseits durch eine

Platte geschlossen, andererseits durch das Rohr II mit dem Schornsteine in

Verbindung. In die U-Platten sind Vertiefungen,

und zwar je zwei in radialer und fünf in der Längenrichtung eingebogen, auf eine

Tiefe, welche dem halben Querschnitt des Raumes h gleich

ist, und zwar so, daß je zwei einander gegenüberliegende dieser Vertiefungen sich

mit den Böden berühren. Diese Vertiefungen dienen als Stehbolzen, indem sie dem

Dampfdrucke Widerstand zu leisten ermöglichen. Die Räume i,

i zwischen den Platten werden von Dampf und Wasser eingenommen, welches

letztere nicht höher stehen soll als bis zur Mitte des Kessels. Da die Platten an

den Enden geflanscht sind, so werden sie beim Heraustauchen aus dem Wasser eine der

Höhe der Flantsche entsprechende Menge Wasser mit empornehmen, das, wenn die Platten

in die verticale Lage gelangen, von der einen Platte zur gegenüberliegenden ablaufen

wird. Dadurch wird verhindert, daß die Platten verbrannt werden, wenn sie außer

Wasser sind und das auf ihnen befindliche Wasser wird in Dampf verwandelt, der bei

Berührung mit den heißen Platten getrocknet und überhitzt wird.

Tafeln