| Titel: | Beschreibung einer neuen, von Julius Steiner construirten Spinnmaschine; von Dr. Rob. Schmidt, Civilingenieur in Berlin. |

| Autor: | Julius Steiner , Robert Schmidt |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XXVIII., S. 112 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Beschreibung einer neuen, von Julius Steiner construirten

Spinnmaschine; von Dr. Rob.

Schmidt, Civilingenieur in Berlin.

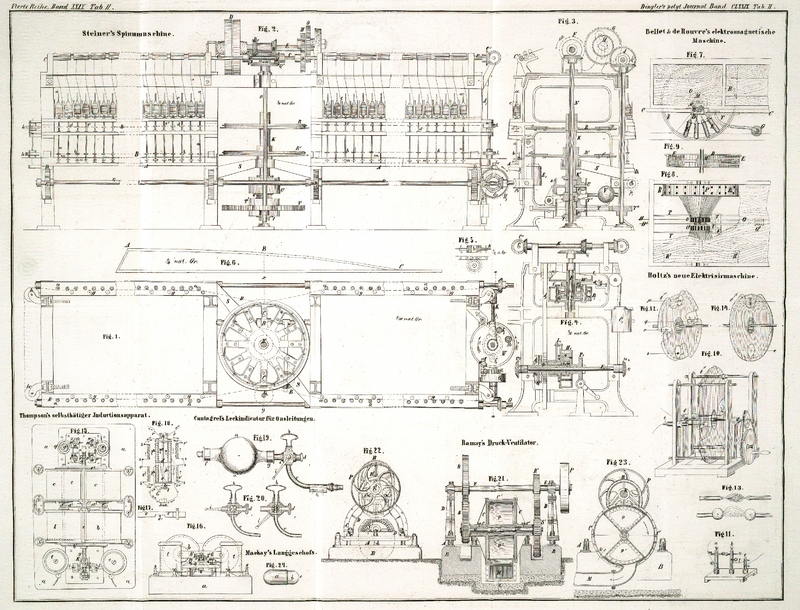

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Steiner's Spinnmaschine.

Diese Maschine steht hinsichtlich des ihr zu Grunde liegenden Princips den

sogenannten Waterspinnmaschinen (throstle) am nächsten,

ist jedoch, mit alleiniger Ausnahme des Streckwerkes, gegen die zeitherigen

Maschinen der Art in allen Theilen abweichend construirt. Von den genannten

Maschinen unterscheidet sich die Steiner'sche in Bezug

auf Construction und Leistung wesentlich durch Folgendes:

1) Geschieht der Hauptbetrieb nicht von einem Ende, sondern von der Mitte der

Maschine aus: dadurch wird die Bewegungsübertragung einfacher, der ganze Bau

solider, und die Anbringung einer größeren Spindelzahl möglich.

2) Arbeitet die Maschine mit activen Spindeln und activen Flügeln: dadurch wird

einerseits die Bewegungsübertragung, zumal dieselbe durch eigenthümlich construirte

Ketten geschieht, nicht bloß correcter, sondern auch die sonst nutzlose

Reibungsarbeit vermieden; andererseits erhält man dadurch eine constante

Fadenspannung, welche Fadenbruch und Schleifenbildung verhindert und überhaupt die

Herstellung eines feineren, zarteren Garns, also auch die von Schußgarn, zuläßt;

endlich wird durch die dadurch mögliche Lagerung der Spindeln und die

Bewegungsübertragung durch Ketten das Zittern der Spindeln verhindert, wodurch die

Spindelgeschwindigkeit, und somit die Production der Maschine, vergrößert werden

kann.

3) Die bisher angewandten Holzspulen fallen fort, und es werden die Wickel (Kötzer)

sofort entweder auf den Spindeln oder darauf gesteckten Hülsen gebildet: dadurch

kann das Garn, wenn Schußgarn, sofort zum Verweben benutzt werden, und die Wickel

enthalten bei gleichem Volumen mehr Garn, so daß sie leicht verpackt und versendet

werden können.

4) Die Wickelbildung findet so statt, daß einmal das Garn ganz dicht neben einander,

und das anderemal dasselbe in Richtung einer Schraubenlinie aufgewickelt wird:

dadurch werden die Wickel nicht nur fester, sondern auch das Abwickeln derselben

wesentlich und ohne Verlust erleichtert.

5) Die Flügel sind nach oben gerichtet: dadurch können die Wickel (Kötzer) ohne

Abschrauben der Flügel abgehoben werden. Sehr erleichtert und beschleunigt wird

dieses Geschäft noch dadurch, daß alle Spindeln mit einem Male abwärts gezogen

werden können, wobei die Wickel sich losstreifen; auch können nach dieser Operation

sämmtliche neue Fäden, ähnlich wie bei den Mulemaschinen, wieder fest gemacht

werden.

Die Zeichnung gibt folgende Hauptansichten der Maschine in 1/10 natürlicher

Größe:

Fig. 1 ein

horizontaler Durchschnitt mit den wesentlichen Ansichten;

Fig. 2 eine

Vorderansicht derselben;

Fig. 3 einen

Durchschnitt nach Linie xy der Fig. 1, mit der Ansicht

nach rechts.

Fig. 4 einen

Durchschnitt nach Linie vw der Fig. 1, mit der Ansicht

nach links.

Die anderen Figuren sind später zu erwähnende Details und bleibt noch zu erwähnen,

daß die gezeichnete Maschine nur eine kleine Anzahl Spindeln enthält, in derselben

Weise aber mit 300 Spindeln hergestellt werden kann.

A. Der

Hauptbetrieb der Maschine

befindet sich in der Mitte, und erfolgt mittelst der

Riemscheiben D in der Richtung des Pfeils (Fig. 3) von der

Welle E aus. Auf dieser Welle sitzt ein Stirnrad F, welches die Vorgelegräder G und H treibt, während durch letzteres das

Rad J getrieben wird, das auf der Hauptwelle C des vorderen Streckwerkes sitzt. Diese

langdurchgehende Welle C trägt an ihrem rechts gelegenen

Ende das Kegelrad C', welches wiederum die

querdurchgehende Welle K bewegt. Diese trägt an ihrem

zweiten Ende ebenfalls ein Kegelrad, und dieses bewegt die zweite langdurchgehende

Hauptwelle des hinteren Streckwerkes. Die Rotationsbewegung der Spindeln und Flügel

wird einerseits durch die verticale Welle N (Fig. 1 und 3) vermittelt,

welche durch ein conisches Räderpaar M von der

Hauptwelle E getrieben wird; andererseits aber noch

durch die verticale Welle O, welche von der

Hauptstreckenwelle C mittelst eines conischen

Räderpaares Q' getrieben wird.

Die Achsenbewegung der Spindeln behufs der Fadenführung geschieht von der verticalen Welle P aus, die mittelst des conischen Räderpaares Q (Fig. 4) von der Querwelle

K getrieben wird.

B. Die

Construction der Spindeln und Flügel

ersteht sich aus den Fig. 2 und 3. a, a sind die Spindeln, welche mit ihren unteren Enden in den Fußbänken

A gelagert sind. Der Grundriß, Fig. 1, läßt zugleich

erkennen, daß auf jeder Langseite der Maschine eine Spindelreihe sich befindet. Jede

Spindel trägt nahe ihrem unteren Ende ein Kettenrädchen b zur Rotationsbewegung derselben, und über das obere Ende einer jeden ist

der Flügel c gesteckt, welcher nach unten in eine Hülse

c' ausgeht, die für sich an zwei Stellen gelagert

ist, während die Spindel ihre zweite Lagerstelle in der Flügelhülse erhält. Auch

jede der Hülsen c' trägt ein Kettenrädchen d zur Rotationsbewegung der Flügel.

Das Garn kann man entweder direct auf die Spindel, oder auf eine, auf dieselbe

gesteckte Papier- oder Blechhülse aufwickeln lassen. Durch eine

eigenthümliche Achsenbewegung vermittelt, erhalten die Wickel die Form, wie sie die

Mulemaschinen liefern. Damit ein leichtes Abstreifen der Wickel möglich ist, sind

einerseits die Flügel nach oben gerichtet, und andererseits trägt jede Spindel an

ihrem unteren Ende ein Scheibchen n. Diese Scheiben

können mit den an den Fußbänken A befestigten Leisten

m in Berührung gebracht werden, so daß, wenn durch

einen später zu erklärenden Mechanismus die Fußbänke A

abwärts bewegt werden, auch sämmtliche Spindeln herabgezogen, und dadurch die Wickel

losgestreift werden.

Die erwähnten Kettenrädchen b und d der Spindeln und der Flügel sowie die dazu gehörigen Ketten haben

eigenthümliche Construction, welche sich aus Fig. 5 ergibt, woselbst

diese Theile in einer verticalen Ansicht in 1/2 der wirklichen Größe gezeichnet

sind. – Die Ketten B sind mit Rücksicht darauf

gebildet, daß sie einerseits möglichst wenig Masse haben, andererseits leicht

herstellbar, endlich möglichst geschmeidig sind. Die eigentlichen Kettenglieder

bewegen sich in einer Nuth der Kettenrädchen, welche zwei Reihen Zähne erhalten, die

mit den vorstehenden Bolzen der Kette im Eingriff stehen. Die Rädchen sind so

gezahnt, daß zwei Zahntheilungen auf ein Kettenglied gehen, so daß also, da ihre

Zahnzahl eine Primzahl ist, nämlich 17, die arbeitenden Zähne stetig wechseln,

wodurch die Abnutzung aufgehalten wird und gleichmäßiger stattfindet.

C. Die

Rotationsbewegung der Spindeln und Flügel

wird, wie bereits erwähnt, durch die verticalen Wellen N und O vermittelt. Mit der

ersten Welle N sind hierzu zwei große Kettenräder R und R' verbunden, beide

von derselben Construction und Größe. In unserer Darstellung sind nämlich die Theile

f, welche die Zähne aufnehmen, segmentförmig

gestaltet, und auf den gußeisernen Haupttheilen der Räder in radialer Richtung

verstellbar gemacht, um die Kette bei etwaiger Verlängerung expandiren zu können.

Jedes dieser Segmente enthält nur einen Zahn, so daß nur wenige Zähne im Eingriff

mit der Kette sich befinden. Die Form eines Zahnpaares entspricht der bereits

beschriebenen Kette.

Für die erwähnte Anordnung der Räder läßt sich auch die treffen, daß entweder die

Zähne direct in die Ränder der gußeisernen Räder eingesetzt und in der Richtung der

Peripherie verstellbar gemacht werden, oder daß die Ränder dieser Räder mit Tuch

oder Leder überzogen werden und die Uebertragung ohne Zähne mittelst Reibung

stattfindet.

Die sonstige Bewegungsübertragungsart von den Rädern R

und R' nach den Flügeln und Spindeln ist aus dem

Grundriß Fig.

1 ersichtlich. Die durch Linien angegebenen Ketten B werden nämlich den Kettenrädchen d und b tangential vorbeigeführt und dabei durch Spannrollen

g ein sicherer Eingriff bewerkstelligt. Für jede

Kette befinden sich außerdem an jedem Ende der Maschine zwei Spannrollen h, wovon im Grundriß die vier oberen für die Flügel

sichtbar sind.

Das Rad R sitzt auf der Welle N fest. Das Rad R' hingegen hat einerseits

behufs der Fadenführung die Achsenbewegung der Spindeln mitzumachen, und

andererseits die zum Aufwinden des Garns erforderliche voreilende Rotationsbewegung

zu machen. Dazu ist es in folgender Art mit den Wellen N

und O verbunden:

Auf der Welle N befindet sich lose die hohle Büchse k, auf welcher sich das Rad R', für die Achsenbewegung desselben, durch Feder und Nuth verschieben

läßt. Die Aufwärtsbewegung wird durch das Stück S

vermittelt, welches mit den Fußbänken A in Verbindung

steht; während die Abwärtsbewegung vermöge der Schwere erfolgt.

Am unteren Ende der Welle N sitzt fest ein Kegelrad l; dieses greift in das Kegelrad p, dessen Drehachse sich fest in der mit dem Rade T zusammengegossenen Trommel T' befindet; p greift wiederum in das auf N lose befindliche Doppelkegelrad q, welches

im Eingriffe mit dem Kegelrade r, dessen Drehachse in

der Trommel U befindlich, steht;

r greift endlich in das Kegelrad k', das mit der Hülse k aus einem Stücke

besteht.

Da die erwähnten Kegelräder l, p, q, r und k' alle gleiche Zähnezahl haben, so wird – wenn

die Trommeln T' und U

feststehend gedacht werden – das Rad R' mittelst

der Welle N ebenso viele Umdrehungen machen als das Rad

R, so daß also dadurch noch keine Aufwickelung des

Fadens auf die Spindel stattfinden würde. Diese wird erst bewirkt durch Verbindung

des Stirnrades T mit dem auf der Welle O festsitzenden Stirnrade T''. Wird U noch einstweilen feststehend

gedacht, so wird durch die Verbindung der Trommel T' mit

der Welle O eine Voreilung des Rades R' zu dem Rade R bewirkt.

Diese beträgt durch die in Anwendung gebrachten Räderverhältnisse vier Umdrehungen bei einer

Umdrehung der Hauptcylinderwelle

C, und reicht für das Aufwinden des Garns bei leerer

Spindelspule vollkommen aus.

Da jedoch, um gleichmäßig aufzuwinden und die Fadenspannung möglichst constant zu

halten, bei Zunahme der Wickeldurchmesser die voreilende Bewegung des Rades R' sich verlangsamen muß, so ist in der Trommel U ein zweiter Ausweg für die Bewegungsübertragung von

der Welle O geschaffen. Nimmt man zum Beispiel für die

Bewegung der Trommel U keinen Widerstand an, so würde

die ganze Bewegung auf dieselbe übertragen werden. Bei unserer Maschine wirkt aber

gegen die Trommel U ein Bremsbacken s, der mittelst Hebel und Gewicht V belastet ist. Hierdurch findet einestheils eine selbstthätige Regulirung

der Aufwindbewegung statt, und läßt sich anderntheils durch entsprechende Bewegung

des Gewichtes V eine den verschiedenen Garnen

entsprechende Fadenspannung leicht erzielen.

D. Die

Auf- und Abwärtsbewegung der Spindeln

erfolgt, wie bereits unter A.

erwähnt, von der verticalen Welle P (Fig. 4 u. 1) aus. Der

Hauptmechanismus dazu besteht aus einem scheibenförmigen, nach unten in eine Hülse

auslaufenden Körper W, der lose auf die Welle P gesteckt ist. Die Scheibe enthält auf 5/6 ihres

Umkreises einen Rand, dessen obere Fläche spiralförmig geformt ist. Auf diesem Rande

arbeitet eine, mit der Zahnstange A₁ verbundene

Frictionsscheibe a₁, welche durch ihre

Auf- und Abwärtsbewegung auch den Spindelfußbänken diese Bewegung ertheilt.

Fig. 6

zeigt den abgewickelten Rand der Scheibe W, und erkennt

man daraus, daß das Stück A, B dieses Randes regelmäßig

und langsam abwärts fällt, wogegen das andere Stück B, C

unregelmäßig und zwar nach C hin immer schneller abwärts

fällt. Dieß, in Verbindung mit der noch zu beschreibenden allgemeinen Senkung der

Spindeln, bezweckt,

den Wickeln in ihren oberen Theilen die Form zu geben, wie sie in Fig. 2 ersichtlich

ist.

Mit dem unteren Theile der Hülse von W ist ein Stirnrad

b₁ (40 Zähne) fest verbunden, und sitzt

außerdem auf der Hülse lose die Hülse c₁, welche

oben zwei Reihen Sperrzähne und unten ein Stirnrad b₂ (ebenfalls 40 Zähne) enthält. Um die erwähnten Theile sitzt fest

auf der Welle P die Trommel B₁, welche innerhalb zwei zusammengegossene Stirnräder n₁ und m₁ (24

und 26 Zähne) trägt, die um einen in B₁

befestigten Bolzen drehbar sind. d₁ ist ein an

dem Maschinengestell befestigter Sperrhaken, der, wenn in Wirksamkeit, c₁ fixirt, und f₁ ein eben solcher, welcher, bei einer Bewegungsrichtung, die Trommel

B₁ mit c₁

kuppelt. Die Scheibe ist außerdem mit zwei, unten hervortretenden Bolzen g₁ und h₁

versehen, die zur Umkuppelung derselben dienen. Die Trommel bewegt sich stets mit

der Welle P nach der durch den Pfeil 1 (Fig. 1) angegebenen

Richtung.

Für die Abwärtsbewegung der Zahnstange A, welche auch die

Abwärtsbewegung der Spindeln bewirkt – wobei sich also das Garn auf die

Spindeln von unten nach oben aufwickelt – ist der Theil c₁ durch den Sperrhaken d₁ fixirt; die Rolle a₁ kommt

nach und nach mit den Punkten A, B, C (Fig. 6) in Berührung.

– Während die Trommel B₁ sich in der

Pfeilrichtung 1 bewegt, wird durch die Räder n₁,

m₁, b₁ und b₂ vermittelt,

daß die Scheibe W sich in der Pfeilrichtung 2 langsam

dreht, nämlich während einer Umdrehung von B₁ 1/12 Umgang macht. Bei dieser Bewegung werden

die Garnfäden dicht neben einander auf die Spindeln gewickelt. Es dauert diese

Bewegung so lange, bis W 5/6 Umgänge gemacht; dann löst

der Bolzen g₁ den Sperrhaken d₁ aus und es beginnt der Rückgang von W, welcher durch das um die Nabe von W gelegte Seil l₁ und

Gewicht C₁ bewirkt wird.

Der letzten Bewegungsrichtung von W entspricht die

Aufwärtsbewegung der Zahnstange A₁ und der

Spindeln, bei welcher also die Aufwickelung des Garns von oben nach unten erfolgt. Zur Begrenzung dieser

Bewegung tritt nun noch der Sperrhaken f₁ in

Wirksamkeit. Er kuppelt nämlich die Trommel B₁

mit c₁, und bewirkt dadurch, daß W sich nicht schneller als B₁ bewegen kann, sich also bei dieser Umdrehungsrichtung 12mal

schneller als bei der ersten bewegt. Hierdurch wird bei diesem Gange das

weitläuftigere Aufwickeln des Garns bewirkt. Diese Bewegung hört ebenso nach 5/6

Umdrehung wieder auf, indem dann der Bolzen h₁

wiederum den Sperrhaken d₁ einklinkt, und die

ersterwähnte Bewegungsart eintritt.

Zu bemerken bleibt noch, daß das zweite Ende des Sperrhakens d₁

eine abwärts drückende Feder bildet, die im eingerückten Zustande desselben gegen

einen convex gestalteten Körper drückt, beim Lösen also die Neigung gibt, daß sich

der Sperrhaken selbstthätig noch weiter ausrückt.

Was specieller die Auf- und Abwärtsbewegung der Spindelfußbänke A betrifft, so sey zunächst erwähnt, daß sie auf

geführten Trägern D₁ gelagert sind, und durch

Gewichte wie E₁ (Fig. 3) balancirt werden.

Die Träger D₁ bilden an der vorderen Seite (Fig. 2)

Zahnstangen, und in diese greifen Getriebe p₁,

welche auf den langdurchgehenden Wellen r₁

befestigt sind. Diese Wellen werden nun mittelst der Querwellen F₁ (Fig. 4) durch die oben

erwähnte Zahnstange A₁ in abwechselnder Richtung

in folgender Weise bewegt: Auf der Welle F₁ sitzt

nämlich drehbar das Stirnrad q₁ im Eingriff mit

der Zahnstange A₁ und formt sich ersteres links

zu einem Kegelrade. Dieses letztere greift in das Kegelrad s₁, welches um einen Bolzen in der Trommel G₁ drehbar ist, und s₁ greift

wiederum in das Kegelrad u₁, welches auf der

Welle F₁ festsitzt. So lange die Trommel G₁ fest gedacht wird, wird die Zahnstange A₁ ihre ganze Auf- und Abwärtsbewegung an

die Welle F₁, und somit mittelst der Kegelräder

u₂ an die Welle r₁ übertragen. Zur Erreichung der vorgeschriebenen Wickelform ist aber

noch erforderlich, daß die Spindeln neben ihrer regelmäßigen Ab- und

Aufwärtsbewegung noch eine allgemeine Senkung erhalten, welche ebenfalls durch

entsprechende Drehung der Welle F₁ erzielt wird,

und zwar in folgender Weise:

Die bereits erwähnte Trommel G₁ steht mit einer

auf F₁ lose befindlichen Hülse in fester

Verbindung, die an ihrem rechts gelegenen Ende ein Stirnrad v₁ (41 Zähne) trägt. Ein daneben befindliches Stirnrad w₁ (40 Zähne) sitzt ebenfalls lose auf F₁, und geht rechts in ein Schneckenrad P₁ über, das beim Betrieb der Maschine feststeht.

w₁ und v₁

sind eingezahnt in den zwei zusammengegossenen Stirnrädern 4, welche um einen, in

der lose umgeschobenen Trommel H₁ befestigten

Bolzen drehbar sind. Bei Umdrehung der Trommel H₁

in der Richtung des Pfeiles 7 (Fig. 2), wobei also die

Räder 4 im Kreise mit herumgeführt werden, entsteht durch die Abwickelung derselben

auf den Rädern w₁ und v₁ im letzteren Rade eine langsame Bewegung, nämlich bei einem

Umgange der Trommel H₁ 1/41tel Umgang und in

gleicher Richtung mit dieser. Diese Bewegung wird nun vermittelst der Trommel G₁ dem darin befindlichen Kegelrade s₁ und dem Kegelrade u₁ auf der Welle F₁, und von

dieser wieder den Spindelfußbänken mitgetheilt, und zwar in der Richtung, die

Spindeln allmählich zu senken.

Ferner kann am Ende des Betriebes, wo also die Trommel H₁ still steht, vermittelst der Kurbel 3 mit Schraube ohne Ende das

Schraubenrad

P₁ umgedreht, und durch die Verbindung des

bereits erklärten Räderwerkes eine weitere Senkung der Spindelfußbänke bewirkt

werden, zum Zwecke der Abstreifung der Wickel, um sie alsdann leicht abheben zu

können.

Die Bewegung der Trommel H₁, welche zu diesem

Zwecke von außen mit einer Sperrzahnung versehen ist, erfolgt durch die Auf-

und Abwärtsbewegung der Stange A₁. An derselben

sind nämlich zwei verstellbare Bolzen 5 und 6 (Fig. 2) befestigt, die

einen Winkelhebel L₁ hin- und herbewegen,

der um die Nabe der Trommel H₁ drehbar und dessen

einer Arm mit Sperrhaken versehen ist. Die Größe der Bewegung der Trommel bedingt

die Größe der jedesmaligen Spindelsenkung, und kann dieselbe durch Verstellung der

Bolzen 5 und 6, was bei Wechselung der Garnnummer stattfinden muß, in den weitesten

Grenzen beliebig regulirt werden.

Wie die Wickel, wenn dieselben die übliche Stärke haben, von der Maschine entfernt

werden, ist bereits erwähnt worden; es bleibt somit nur noch zu bemerken, daß durch

Einrückung der Kegelräder R₁ und Q₁ behufs Wechselung der Drahtrichtung, die

Umdrehungsrichtung der Spindeln umgekehrt, und die Maschine durch richtiges

Einstellen der Spindelfußbänke wieder neuerdings in Gang gesetzt werden kann.

Die Maschine ist in den meisten deutschen und außerdeutschen Staaten patentirt, und

wird nähere Auskunft gern durch mein technisches Bureau (Berlin,

Linien-Straße Nr. 137) ertheilt.

Tafeln