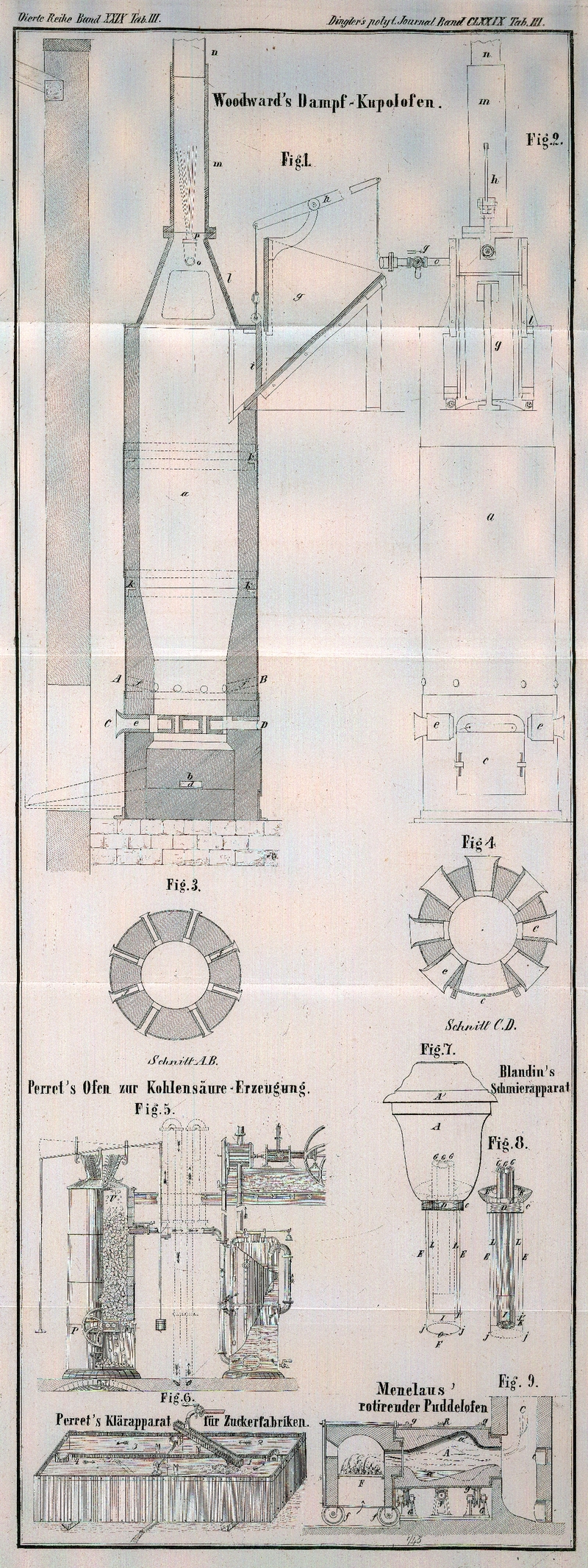

| Titel: | Apparat zur continuirlichen Kohlensäureerzeugung, und Klärapparat oder Absetzgefäß für Zuckerfabriken; von A. Perret in Roye (Somme). |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XL., S. 148 |

| Download: | XML |

XL.

Apparat zur continuirlichen Kohlensäureerzeugung,

und Klärapparat oder Absetzgefäß für Zuckerfabriken; von A. Perret in Roye

(Somme).

Aus Armengaud's Génie industriel, November 1865, S.

233.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Perret's Apparat zur continuirlichen

Kohlensäureerzeugung.

Diese beiden Apparate sind aus den Bedürfnissen hervorgegangen, welche die neueren

Verfahrungsweisen der Zuckerfabrication (verstärkter Kalkzusatz und vermehrte

Saturation) geschaffen haben.

Der Kohlensäureofen ist in Fig. 5 dargestellt. Er

besteht zunächst aus einem cylindrischen Ofen von mit feuerfesten Steinen

ausgefüttertem Eisenblech. Oben befindet sich ein conischer Fülltrichter mit dem

Verschluß V von gleicher aber umgekehrter Gestalt wie

der Trichter. Dieser Verschluß wird durch einen Hebel mit Stange und Handgriff durch

den Arbeiter regiert. Der Rost ist mit Zahnrädern und einem Griffrad P versehen, so daß er leicht umgekehrt werden kann.

Zu dem Ofen gehört ferner ein Wascher in Form eines Cylinders, welcher in zwei durch

eine Röhre verbundene, über einander liegende Theile getheilt ist, sowie eine

Dampfpumpe. Diese saugt durch ein nach den Localverhältnissen verschieden

einzurichtendes Röhrensystem die Gase aus dem Ofen und durch den Wascher, und drückt

sie in den zu saturirenden Saft.

Der Ofen wird folgendermaßen in Gang gesetzt: Man legt auf den Rost eine 10 Centimet.

dicke Schicht Stroh, bringt dann von oben etwa 50 Centimet. hoch Stückkreide ohne

Kohks, und endlich etwa 1 Hektoliter glühender Holzkohlen ein. Hierauf beschickt man den Ofen

einen Meter hoch mit dem „Normalgemenge“ (s.u.) und setzt nun

die Maschine in Gang. Der in Brand gerathene Ofen wird dann weiterhin stets bis zu

der in der Figur angegebenen Höhe gefüllt erhalten, während man unten von Zeit zu

Zeit den Inhalt durch Drehen des Griffes P entfernt. Der

einmal angezündete Ofen braucht während der ganzen Campagne nicht auszulöschen.

Das Laden und Entladen hat so zu geschehen, daß die größte Hitze ziemlich constant

auf 1 3/4 Meter oberhalb des Rostes erhalten wird und der Rost selbst nicht zum

Glühen gelangt. Natürlich hängt der Gang des Ladens und Entladens von dem Gang der

Pumpe ab, und man hat durch Regulirung des letzteren und durch Vermehrung der

Kohksmenge im Gemische die Erzeugung beliebiger Mengen Kohlensäure in der Hand.

Der in der Figur dargestellte Ofen hat 1,30 Meter im Durchmesser und kann in 24

Stunden 700 bis 1000 Hektoliter Saft (selbst bei doppelter Carbonatation) mit

Kohlensäure versehen; bei noch größerem Bedarf muß man einen größeren Ofen oder auch

zwei Oefen aufstellen.

Zum Beschicken des Ofens dient Kalkstein in solchen

Stücken, daß sie durch ein Sieb mit langen Maschen von 6–7 Centimeter Breite

durchgehen; wollte man dickere Stücke anwenden, so müssen sie wenigstens alle

gleichgroß seyn. Ueberhaupt kommt es auf die Dicke der Kalkstein-Stücke nicht

so genau an, da man sie in der Praxis doch bloß durch Zerklopfen herstellt.

Die Kohksstücke sollen von Nußgröße seyn, doch kann auch aller Abfall benutzt werden.

Kalkstein und Kohks müssen trocken und gut gemengt seyn.

Unter „Normalgemenge“ ist ein solches von 1 Hektoliter Kohks und

2 bis 3 Hektoliter Kalksteinstücken zu verstehen. Man füllt stets den Trichter

vorher voll, damit der Inhalt gut trocken wird, ehe er in den Ofen gelangt.

Dieser Ofen gewährt folgende Vortheile: Die Ladung kann sich nicht festsetzen,

sondern sinkt in gleichmäßigen horizontalen Schichten nieder, so daß die Kohks

vollständig ausgenutzt werden und aller Kalk richtig gebrannt wird.

Der Ofen braucht im Eisen nur wenige Millimeter stark zu seyn und eine schwache

Steinverkleidung zu haben; man kann ihn im Freien oder auch in der Fabrik

aufstellen, und im letzteren Falle auch zum Heizen benutzen. Er ist viel wohlfeiler

als alle gemauerten Oefen und für Zuckerfabriken jeder Ausdehnung zu benutzen.

Das Gas ist reichlich und sehr rein, auch von hohem Gehalte und frei von Kohlenoxyd. Man braucht

nur 1/4 so viel Kohks wie bei bloßen Kohksöfen und erspart also viel Brennmaterial

bei größerer Reinheit des Productes. Der als Nebenproduct fallende gebrannte Kalk

kann zur Scheidung oder auch als Dünger benutzt werden.

Der Klär- oder Absetz-Apparat, welcher in Fig. 6 dargestellt ist,

zeichnet sich durch große Einfachheit, gute Wirksamkeit und allgemeine Anwendbarkeit

aus, da er überall zu brauchen ist, wo man Flüssigkeiten von den darin suspendirten

Körpern befreien will.

Dieser Apparat besteht aus einem in vier Abtheilungen getheilten eisernen

rechteckigen Kasten. In der oberen Ecke jeder Abtheilung ist eine Erweiterung

angebracht, welche einen Ueberlauf bildet und wodurch je zwei Abtheilungen mit einer

irgendwie zu verschließenden weiten runden Oeffnung verbunden sind. In der Mitte des

Kastens, und zwar an dessen Boden, nahe der Ecke jeder Abtheilung, befindet sich ein

Hahn, dessen hohler Hintertheil bis zum oberen Rande des Kastens emporsteigt und

nach Belieben bis auf den Boden umgelegt werden kann.

Unterhalb des Kastens befindet sich ein zweiter kleinerer, in welchen sämmtliche 4

Hähne einmünden und von wo aus die Flüssigkeit nach ihrem Bestimmungsort weiter

geführt wird.

Die zu klärende Flüssigkeit tritt durch eine kleine Rinne in eine der vier

Abtheilungen, z.B. in Nr. 1, deren linke Abzugsöffnung geschlossen, und deren Hahn

emporgehoben ist. Erst wenn die Abtheilung voll ist, fließt die geklärte Flüssigkeit

durch den rechts gelegenen Ueberlauf in die Abtheilung 2 ab, von wo sie ebenso nach

3 und endlich nach 4 gelangt. Die Verbindung von dieser nach 1 ist jedoch gesperrt,

dagegen der Hahn schwach geneigt, so daß durch denselben die Flüssigkeit nach dem

unteren Kasten abfließen kann. In dieser Weise geht der langsame und durch keinen

Stoß gestörte Strom fort, so daß sich in allen Abtheilungen an Stärke abnehmende

Bodensätze bilden, bis Nr. 1 damit angefüllt ist. Nun wird diese Abtheilung

abgestellt und der Zufluß auf Nr. 2 gerichtet. Nach kurzer Ruhe neigt man den Hahn

in Nr. 1 nach und nach, um möglichst viel klare Flüssigkeit abzuziehen, worauf der

Hahn wieder gehoben und der Bodensatz durch eine besondere Oeffnung entleert und

seiner Bestimmung zugeführt wird. Die ausgewaschene Abtheilung l wird dann wieder in den Kreislauf aufgenommen, worin

sie nun die letzte wird, hierauf zunächst 2 gereinigt u.s.w.

Man sieht, daß der Zulauf nicht unterbrochen zu werden braucht und das Ganze in

regelmäßigem Gange bleibt und eine continuirliche Klärung bewirkt, welche alle

folgenden Arbeiten sehr erheblich vereinfachen muß. So wird auch das Filtrationsgeschäft wesentlich

verbessert, weil klare Säfte stets besser filtriren als trübe u.s.w.

Die Vorzüge dieses Klärapparates dürften hiernach in die Augen fallend seyn. Die

Verbindung mit dem Kohlensäureapparat wird verschiedene Arbeitsweisen möglich machen

und dabei Kostenersparniß bewirken.

Tafeln