| Titel: | Ueber die von Trouillet erfundenen Cavatoren, neue Apparate zur Erweiterung der Bohrlöcher bei der Gesteinsarbeit; Bericht vom Oberbergingenieur Callon. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XLVII., S. 177 |

| Download: | XML |

XLVII.

Ueber die von Trouillet erfundenen Cavatoren, neue Apparate zur

Erweiterung der Bohrlöcher bei der Gesteinsarbeit; Bericht vom Oberbergingenieur

Callon.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1865, S. 453.

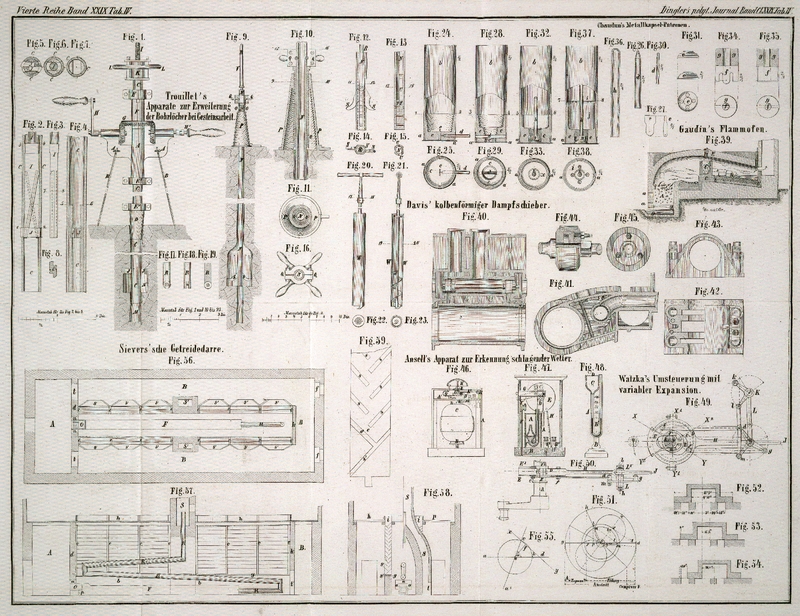

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Trouillet's Apparate zur Erweiterung der Bohrlöcher bei der

Gesteinsarbeit.

Trouillet, Unternehmer öffentlicher Arbeiten zu Dijon,

hat der Société d'Encouragement mehrere

von ihm erfundene Apparate zur Erweiterung des unteren Theiles von Bohrlöchern für

die Schießarbeit vorgelegt, welche dazu dienen sollen, in den Bohrlöchern eine Art

von Pulverkammern herzustellen, durch deren Explosion die Wirkung des Schusses

verstärkt wird.

Der Vortheil derartiger Pulverkammern ist im Principe leicht zu begreifen.

Nehmen wir an, in einem gewöhnlichen Abbaustoße solle ein Loch abgebohrt werden.

Bevor der Häuer seine Arbeit beginnt, bestimmt er zunächst mit vorzugsweiser

Berücksichtigung der Richtung der Linie des kleinsten Widerstandes, den Ansatzpunkt

des Bohrloches, dessen Durchmesser, namentlich aber die Richtung, in welcher

dasselbe geführt, und die Tiefe, bis zu welcher es abgebohrt werden soll, so daß,

nachdem es dem besonderen Falle entsprechend, zu einem Drittel, zur Hälfte oder zu

zwei Dritteln mit Pulver besetzt worden, letzteres durch seine Entzündung die

größtmögliche Wirkung ausübt. Zur Erreichung dieses Zweckes muß die Gesammtfläche,

auf die das Pulver wirkt, auf eine zur Linie des geringsten Widerstandes

perpendiculäre Ebene projicirt, eine bestimmte Ausdehnung haben; denn diese

Projection dient einigermaßen als Maaßstab für die Intensität der in der Richtung

dieser Linie des kleinsten Widerstandes ausgeübten Kraft.

Bei dieser bergmännischen Operation läßt sich der Aufwand an Handarbeit oder

Menschenkraft als proportional dem Volum des Bohrloches betrachten; denn in der That

muß die ganze, dieses Volum ausfüllende Gesteinsmenge durch den Stoß des vom Häuer

geführten Gezähes in mehr oder weniger feinen Staub verwandelt werden.

Wenn man nun durch irgend einen Kunstgriff den Durchmesser des mit dem Pulverbesatze

nicht ausgefüllten Theiles vom Bohrloche geringer nehmen, oder, was gleichbedeutend

ist, den Durchmesser des mit Pulver besetzten Theiles vergrößern kann, so hat man damit ein

Loch abgebohrt, welches beim Wegthun des in ihm enthaltenen Schusses denselben

Effect zu erzeugen vermag, als wenn es in seiner ganzen Tiefe mit demselben

Durchmesser, den es in seinem unteren Theile hat, abgebohrt worden wäre.

Durch ein solches Verfahren würde allerdings nicht an Pulver, sondern nur an Arbeit,

an Menschenkraft gespart werden; bei genauerer Untersuchung der Sache würde sich

jedoch ergeben, daß dieses Verfahren auch eine gewisse Pulverersparniß ermöglicht,

indem einerseits der Schuß im Augenblicke des Wegthuns dem Versagen weniger

ausgesetzt, andererseits auch die von der Raumnadel gebildete Spur, durch welche ein

Theil der durch die Verbrennung des Pulvers entwickelten Gase entweicht, von desto

geringerer Bedeutung als bei gewöhnlichen Bohrlöchern ist, je größer die angewendete

Pulvermenge ist.

Dieser flüchtigen theoretischen Darlegung wird jeder Sachverständige sicherlich

beipflichten. Schon vor längerer Zeit hat Hr. Courbebaisse, ein ausgezeichneter Ingenieur des Brücken- und

Straßenbau-Corps, zur Darstellung derartiger Pulverkammern ein Mittel

empfohlen und selbst angewendet, welches ihm gute Resultate gegeben, freilich nur in

Kalkgesteinen und zwar in recht dichten und kluftfreien Kalkgesteinen. Dieses Mittel

besteht im Eingießen von Salzsäure in das auf die gewöhnliche Weise abgebohrte

Loch.Auch in Deutschland sind mehrfache Versuche zum Abbohren von solchen

sicherlich höchst zweckmäßigen Löchern gemacht worden, welche unten weiter

als oben sind.H.

Dieses Verfahren von Courbebaisse wird in manchen Gegenden

fast täglich angewendet; so namentlich im Isère-Departement beim

Steinbruchsbetriebe auf Bausteine. Auch für den Abbau

dichter und massiger, als Gesteine auftretender Eisenerze

ist das Mittel empfohlen, indessen, soviel mir bekannt, bis jetzt noch nicht

praktisch angewendet worden. Uebrigens würde es auf Kiesel- und

Feldspathgesteinen – z.B. Quarzsandsteinen, Granit, Gneis, Glimmerschiefer,

den verschiedenen Eruptivgesteinen etc. – gar nicht angewendet werden

können.

Trouillet's System hingegen ist bezüglich seiner

Anwendbarkeit von der chemischen Beschaffenheit des Gesteins ganz unabhängig. Es

besteht im Wesentlichen in der Anwendung von Cavatoren

oder Erweiterungsapparaten, welche den beim Erdbohren

angewendeten analog sind, und von denen der eine durch Percussion oder Stoß, der

andere dagegen durch Rotation oder Drehung wirkt, und zwar im letzteren Falle entweder mittelst

stählerner Spitzen oder Meißel, oder mittelst eines Kranzes oder vielmehr

Kranztheiles, welcher mit schwarzen Diamanten auf gleiche Weise wie bei dem von Pihet d. Jüng. angefertigten Leschot'schen BohrapparateLeschot's Bohrapparat ist im polytechn. Journal

Bd. CLXXIII S. 248

beschrieben. armirt ist. Doch ist diese letztere Einrichtung in Trouillet's Systeme bis jetzt noch nicht über das Stadium des Probirens

und der Versuche hinausgekommen.

Die Bohrgezähe Trouillet's sind sehr zweckentsprechend

construirt und in ihren Einzelheiten wohl durchdacht.

Derjenige von den Trouillet'schen Apparaten namentlich,

welcher durch Stoß wirkt und daher der Abnutzung und dem Verderben durch den

Gebrauch am meisten ausgesetzt zu seyn scheint, ist so eingerichtet, daß der

Rückwirkung, welcher er im Augenblicke des gleichzeitigen Schlages der beiden Meißel

gegen das Gestein ausgesetzt ist, die möglich größte Metallfläche entgegengesetzt

wird.

Die Schneide des einen dieser Meißel ist horizontal, die andere vertical. Auf diese

Weise wird während des von einer sehr langsamen helicoidalen Bewegung des ganzen

Systems begleiteten Schlagens jeder Punkt der Bohrlochswandung nach und nach in zwei

zu einander rechtwinklichen Richtungen angegriffen, wodurch nothwendigerweise das

Aufreißen der Wandflächen erleichtert und das Erweitern oder Nachbohren des Loches

beschleunigt werden muß.

Wir müssen hier bemerken, daß die Trouillet'schen Apparate

mit ihren jetzigen Dimensionen bei gewöhnlichen, mit Bohrern von 35 bis höchstens 45

Millimeter Meißelbreite abgebohrten Löchern nicht angewendet werden können. Sie

müßten demnach, wenigstens für jetzt, für größere, mehrmännische Bohrlöcher, wie sie

bei Tagebauen abgebohrt werden, reservirt bleiben.

Davon abgesehen, und mit den nöthigen Vorbehalten bezüglich der Nachtheile des

Abbohrens zu großer Bohrlöcher für manche Fälle, sowie bezüglich der Anwendbarkeit

des rotirend wirkenden Gezähes bei sehr harten Gesteinen,

spricht der Prüfungs-Ausschuß seine Ansicht dahin aus, daß die Trouillet'schen Apparate beim Abbohren von Bohrlöchern

bestimmter Dimensionen eine gewisse Ersparniß von Arbeit ermöglichen und daß sie

daher in den Händen intelligenter Bohrhäuer recht nützliche Dienste leisten

können.

Erklärung der Abbildungen.

I. Das rotirend oder durch Drehung

wirkende System.

Figur 1

ist die Totalansicht des Apparates und seiner Aufstellung.

Fig. 2 ist

der Verticaldurchschnitt des unteren Theiles des Rohres, welcher die die Meißel

oder Erweiterungsgezähe (Nachbohrer) tragende Stange einschließt.

Fig. 3 ist

die Seitenansicht des unteren Theiles der Bohrstange, nach einer zur Ebene der

Fig. 2

rechtwinkligen Verticalebene.

Fig. 4 ist

der verticale Durchschnitt des unteren Theiles des Rohres, der die Stelle zeigt,

welche die Erweiterungsgezähe oder Nachbohrer einnehmen, ohne die Stange, an der

sie sitzen.

Fig. 5 und

6 sind

Horizontaldurchschnitte nach den Linien 1–2 und 3–4 der Fig. 2.

Fig. 7 ist

ein Horizontaldurchschnitt nach der Linie 5–6 der Fig. 4.

Fig. 8 ist

ein Horizontaldurchschnitt nach der Linie 7–8 der Fig. 3.

A, der aus zwei, durch Schraubenbolzen mit einander

verbundenen Theilen bestehende Support des Apparates Fig. 1.

B, vier eiserne, mit dem Support A verbundene Füße, mit denen der Apparat auf dem

Boden ruht.

C, Rohr des Apparates, welches die die

Erweiterungsgezähe tragende Stange einschließt und durch den, von den beiden

Theilen des Supportes A gebildeten Muff frei

hindurchgeht. Im unteren Theile dieses Rohres sind zwei Spalten oder Schlitze

einander diametral gegenüber angebracht, durch welche die Nachbohrer oder

Erweiterungsgezähe hindurchgehen.

D, umgekehrter Kegel, welcher in der Mündung des

Bohrloches steckt und das Rohr C umgibt, welches er

gegen Oscillirungen schützt (also gewissermaßen eine Art Bohrtäucher).

E, E', E'', am Rohre C

befestigte Bundringe oder Preßschrauben.

F, ein das Rohr C frei

umgebender Muff, der die Fortsetzung des Muffes des Supportes A bildet, auf welchem er aufliegt und sich

unabhängig vom letzteren drehen läßt, in welchem Falle er mittelst einer Klampe

in den am Rohre C festsitzenden Bundring E greift und seine horizontale Drehung dem ersteren

mittheilt.

G, ein auf dem Muffe F

festgekeiltes Winkelrad, welches zur Transmission der rotirenden Bewegung

dient.

H, H', Kurbeln, durch welche das Rad G mittelst zweier verticalstehender Triebe bewegt

wird.

I, Stange, an welcher die Erweiterungsgezähe oder

Nachbohrer befestigt sind; sie tritt frei in das Rohr C hinab. Diese Stange läßt sich in verticaler Richtung unabhängig vom

Rohre bewegen, muß aber der Drehung desselben folgen, und an derselben Theil

nehmen. Der obere Theil der Stange ist cylindrisch und endigt in ein

Schraubengewinde; ihr unterer Theil dagegen ist flach (Fig. 2, 3, 5 und 6) und mit

zwei einander diametral gegenüber stehenden Einschnitten oder Nuthen versehen,

welche eine geneigte Lage haben.

J, J, Meißel oder Erweiterungsgezähe (Nachbohrer),

mit Nuthen, welche denen der Bohrstange I

entsprechen und in dieselben, bevor die letztere in das Rohr hineingelassen

wird, eingeschoben werden (Figur 1, 2, 3 und 5). Sobald

die Bohrstange in den unteren Theil des Rohres gelangt, fangen die Meißel an,

aus den Schlitzen des letzteren hervorzutreten, und da die Einschnitte der

Stange eine geneigte Lage haben, so werden die Meißel um so weiter hinaustreten,

je weiter die Stange hinabsinkt. Durch dieses allmähliche Vortreten nun, durch

welches das Rohr eine drehende Bewegung erhält, wird das Bohrloch erweitert,

d.h. es wird in demselben allmählich eine cylindrische Kammer ausgehöhlt. Die

Meißel bestehen für die gewöhnlichen Fälle aus gehärtetem Stahl, bei der

Bohrarbeit auf sehr festem Gesteine dagegen aus mit schwarzen Diamanten

garnirtem Eisen.

K, feststehende Schraubenmutter, durch welche die

Stange I hindurchgeht und durch deren Drehung

letztere auf und ab bewegt wird.

L, ein auf der Mutter K

festgekeiltes Handrad, durch welches der ersteren eine drehende Bewegung

mitgetheilt wird.

M, Bohrloch (Fig. 1);

M', die durch die Nachbohrer bewirkte Erweiterung

desselben.

Anwendungsweise des Apparates. – Nachdem das

Rohr in das abgebohrte Loch bis zur erforderlichen Tiefe hinabgelassen und dann

gehörig festgestellt ist, dreht ein Bergarbeiter das Handrad L, wodurch die innere Stange nach abwärts bewegt

wird, und die Meißel gegen das Gestein gepreßt werden; dann setzen zwei andere

Arbeiter durch Drehen der Kurbeln H, H' das Rohr und

mit demselben die Nachbohrer in drehende Bewegung. Bei jeder Umdrehung des

Rohres läßt der das Handrad regierende Arbeiter die Stange von Neuem und

allmählich hinabgleiten, bis sie an den Stoß des Bohrloches gelangt ist. Da in

dem Augenblicke, wo letzteres der Fall, die Gezähe die ganze Leistung, welche

sie bei dieser Stellung des Rohres vollbringen konnten, erfüllt haben, so wird nun die

Stange gehoben, damit die Meißel wieder zurücktreten; das Rohr wird dann

ebenfalls und zwar um die Höhe der Schneide dieser Meißel gehoben, und hierauf

wieder festgestellt, worauf die Arbeit von Neuem beginnt, ganz wie vorher, und

so wird fortgefahren, bis das Bohrloch auf die erforderliche Höhe,

beziehungsweise Tiefe, erweitert worden ist. Diese Erweiterung oder dieses

Nachbohren muß wegen des Bohrschwandes aufsteigend, d.h. von unten nach oben,

geschehen.

Wie aus den Figuren 5, 6 und 7 hervorgeht, ist das

Rohr innen nach seinem unteren Ende zu nicht mehr vollkommen cylindrisch,

sondern durch zwei Kreissegmente mit parallelen Sehnen verstärkt, welche

letztere dazu dienen, die Meißel in möglichst steifer, unverrückbarer Stellung

zu erhalten, ohne jedoch zu verhindern, daß sie beim Heben und Senken der sie

tragenden Stange in verticaler Richtung auf- und abgleiten.

II. Das stoßend wirkende

System.

Fig. 9

Totalansicht des Apparates und seiner Aufstellung.

Fig. 10

Verticaldurchschnitt des oberen Theiles vom Apparate, ohne die die

Erweiterungsgezähe tragende Stange, in größerem Maaßstabe als Fig. 9.

Fig. 11

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 9–10 der Fig. 10.

Fig. 12

theilweise Seitenansicht vom unteren Theile des Apparates.

Fig. 13

Verticaldurchschnitt dieses unteren Theiles nach einer zu Fig. 12

rechtwinkligen Ebene.

Fig. 14

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 11–12 der Fig. 12.

Fig. 15

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 13–14 der Fig. 13.

Fig. 16

Horizontaldurchschnitt nach der Linie 15–16 der Fig. 10.

Fig. 17

und 18

Seitenansicht des unteren Theiles der Stange ohne die von ihr getragenen

Nachbohrgezähe, nach zwei zu einander rechtwinkligen Ebenen.

Fig. 19

Verticaldurchschnitt dieses unteren Theiles.

N, Rohr, worin sich die die Nachbohr- oder

Erweiterungsgezähe tragende Stange bewegt; es nimmt diese Stange bei seiner

Drehung mit (Figur 9, 10 und 11). Am

unteren Theile (Fig. 13) hat dasselbe zwei diametral gegenüber liegende Schlitze,

durch welche die Nachbohrgezähe hervortreten.

O, hohle, aus Bronze bestehende Schraube, welche ein

Stück des oberen Theiles vom Rohre N umgibt und an

der Drehung des letzteren Theil nimmt, es dabei aber in verticaler Richtung

aufwärts bewegt.

P, gußeiserne Schraubenmutter, welche äußerlich die

Gestalt eines abgestumpften Kegels hat und zum Aufwärts- oder Abwärtsbewegen der

Schraube O, folglich auch des Rohres N dient. Diese Mutter wird mittelst einer in's

Gestein versenkten Verankerung auf der Sohle unverrückbar befestigt.

Q, ein am Rohre N gegen

den Kopf der Schraube O befestigter Bundring;

derselbe besteht aus zwei durch Schraubenbolzen mit einander verbundenen Backen

und ist mit vier, in gemeinschaftlicher Horizontalebene liegenden Handgriffen

versehen, mittelst deren der ganze Apparat gedreht und das Rohr N in jeder beliebigen Höhe festgestellt wird.

R, Stange, welche die Stoßmeißel trägt und in ihrem

unteren Theile aus Stahl besteht; sie übt ihre Wirkung im Rohre N frei aus, muß aber an der Drehung des letzteren

Theil nehmen.

S, S, scherenförmig verbundene Stahlmeißel oder

Nachbohrgezähe (Figur 9, 12 und 14);

dieselben sind am unteren Ende der Stange an einer Achse so befestigt, daß sie

aus der verticalen Stellung aufwärts steigen und einen Viertelkreisbogen

beschreiben können, sobald sie, durch die Bohrstange geführt, beim Abfallen auf

zwei Stahlklötzchen stoßen.

T, T (Fig. 13), stählerne

Klötzchen mit convexer Oberfläche, welche am unteren Ende des Rohres angebracht

sind. Sie dienen dazu, die Schere S, S zu öffnen und

sind über einem, das untere Ende des Rohres N

verschließenden Eisenstücke festgenietet, so daß sie sich bei zu starker

Abnutzung leicht auswechseln lassen.

U, U (Figur 13 und 14) sind

Schlitze im unteren Theile des Rohres N den

Stahlklötzchen T, T gegenüber angebracht, welche

beim Schlagen der Stange dazu dienen, die Meißel aus dem Rohre hervortreten zu

lassen.

Anwendungsweise des Apparates. – Zwei Arbeiter

bewegen die Stange in verticaler Richtung auf und ab, wie einen gewöhnlichen,

stoßend geführten mehrmännischen Bohrer, und bringen auf diese Weise den Stoß

der Meißel gegen die Wände des zu erweiternden Bohrloches hervor. Gleichzeitig

setzt ein dritter Arbeiter den Apparat mittelst der Handgriffe des Bundringes

Q in Drehung, und zwingt dadurch die Gezähe nach

und nach auf alle Punkte des Loches zu wirken, so daß die Wandung derselben in

einer Reihe von helicoidalen Linien in Angriff genommen wird. Sobald die

Schraube O am Ende ihres Laufes angekommen ist, wird

in entgegengesetzter Richtung von Neuem begonnen und in dieser Weise wird die

Arbeit fortgesetzt, bis die Meißel das Maximum ihrer Entfernung von einander

erreicht haben, was sich daran erkennen läßt, daß der Bundring V an der Stange R das

obere Ende des Rohres N berührt.

Zur Erleichterung der Arbeit hat Trouillet vier

Meißelsätze von zunehmenden Dimensionen construirt; der kleinste derselben

dient, im Gegensatze zu den bei gewöhnlichen Bohrlöchern angewendeten

Bohrersätzen, als Anfangsgeböhre, die ferneren dienen als Mittelbohrer, der

größte zum Abbohren.

Die Abbildungen zeigen nur eine einzige dieser Dimensionen.

Zur Erlangung günstiger Resultate muß der beim Drehen der Schraube angeführte

Bergarbeiter sehr sorgfältig und aufmerksam zu Werke gehen, und immer

aufmerksamer werden, je weiter die Erweiterung des Bohrloches fortschreitet,

damit die Meißelschneiden die Wandungen des Bohrloches möglichst regelmäßig

angreifen. Nach des Erfinders eigener Angabe hat die praktische Erfahrung

gelehrt, daß beim Beginne des Bohrloches mit den kleinen Anfangbohrern die

Bohrstange während einer Umdrehung der Bohrschraube zwanzig Schläge thun muß, während bei der Anwendung der größten

Abbohrer oder Fertigbohrer innerhalb desselben Zeitraumes ungefähr siebzig Schläge erfolgen müssen.

So wenig mit diesem, als mit dem vorigen Apparate darf man trocken bohren; man

muß durchaus Wasser anwenden, damit die Gezähe nicht zu heiß werden und ihre

Härte zu leicht verlieren.

Das Herausschaffen des Bohrmehls oder

das Ausschwanden des Bohrloches.

Fig. 20 ist

ein theilweiser Aufriß eines zum Ausschwanden des Bohrloches dienenden Krätzers.

Fig. 21 ist

ein theilweiser Verticalschnitt desselben, nach einer zu Fig. 20 rechtwinklichen

Ebene.

Fig. 22 ist

ein Horizontalschnitt nach der Linie 17–18 der Fig. 20.

Fig. 23 ist

ein Horizontalschnitt nach der Linie 19–20 der Fig. 21.

Wie die Abbildungen zeigen, ist dieser Krätzer oder Schwandlöffel lediglich eine

archimedische Schraube im Kleinen. Beim Gebrauche wird sie bloß auf dem Boden des

Loches umgedreht, dann herausgezogen und außerhalb des Bohrloches durch Abnehmen des

nur von einer Feder festgehaltenen cylindrischen Theiles W entleert.

Tafeln