| Titel: | Wasserhebungsmaschine, construirt von der Société des Chantiers et Ateliers de l'Océan. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. LXIV., S. 265 |

| Download: | XML |

LXIV.

Wasserhebungsmaschine, construirt von der Société des Chantiers et Ateliers de

l'Océan.

Aus Armengaud's Génie industriel, December 1865, S.

307.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

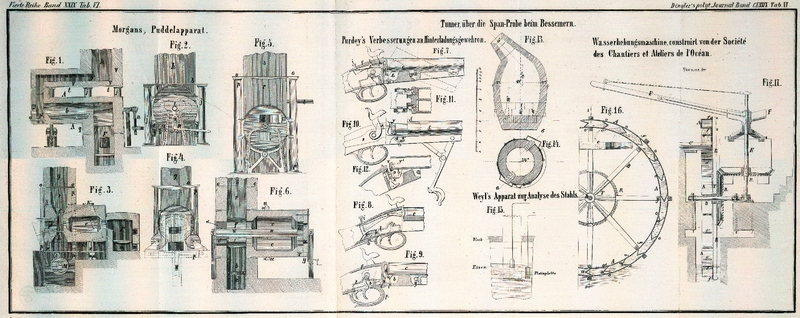

Neues Schöpfrad.

Die Wasserhebmaschine, welche wir im Nachstehenden beschreiben, gehört in die Classe

der sogenannten Schneckenräder oder eigentlichen Schöpfräder (tympans); sie

unterscheidet sich aber von diesen durch eine einfachere Construction und durch

besondere Anordnungen, vermöge welcher sie im Stande ist, das Wasser auf eine

größere Höhe zu heben.

Diese kürzlich in Frankreich patentirte Wasserhebmaschine bietet den Vortheil, daß

sie überall ohne Schwierigkeiten angewandt und je nach den Umständen mittelst einer

Dampfmaschine, eines Wasserrades, einer Windmühle oder eines Göpels, der von Ochsen

oder Pferden etc. gezogen wird, betrieben werden kann. Das Rad besteht aus einem

hohlen Ringe von rechteckigem Querschnitte, welcher durch Scheidewände in eine

gewisse Anzahl Tröge oder Zellen abgetheilt ist. Oeffnungen, welche am oberen Theile

einer jeden dieser Zellen angebracht sind, diesen abwechselnd zum Einlassen des

Wassers und zum Auslassen der Luft. Das Wasser wird am oberen Theil der Krone oder

des Ringes in einen Behälter ausgegossen, aus welchem es nach jeder beliebigen

Richtung abgeleitet werden kann.

Fig. 16

stellt einen verticalen Längendurchschnitt des neuen Schöpfrades dar;

Fig. 17 ist

ein Querdurchschnitt durch die Mittellinie 1–2 der Radwelle; diese Figur

zeigt auch die Verbindung des Schöpfrades mit dem Göpel, durch welchen es betrieben

wird.

Das Rad besteht aus einem Ringe A von Blech oder Holz,

und hat einen mehr oder weniger rechteckigen Querschnitt, welcher durch Scheidewände

a in Tröge oder Zellen abgetheilt ist; dieser Ring

wird durch eiserne Bänder f an das Ende der Radspeichen

B befestigt, welche in den Büchsen oder Muffen der

Scheibe T stecken, die mit dem die Bewegung aufnehmenden

conischen Rade R aus einem Stücke gegossen ist.

Das Wasser gelangt unten in die Zellen durch die rechteckigen Oeffnungen o, welche auf der äußeren Fläche des Ringes angebracht

sind, und die Luft tritt durch die ebenfalls rechteckigen Oeffnungen o' aus, welche die Innenfläche des Ringes enthält.

Das durch die Rotation des Rades gehobene Wasser wird oben durch die Oeffnungen o' in den Recipienten C

ausgegossen, wobei die Luft durch die Oeffnungen o in

das Innere der Zellen eintritt. Das Schöpfrad wird auf folgende Weise in Thätigkeit

gesetzt: Das Rad R greift in ein Rad R' von demselben Durchmesser ein, welches auf die

verticale Welle E eines Göpels befestigt ist, den man je

nach der Localität, wo das Schöpfrad aufgestellt wird, entweder durch Pferde oder

durch Ochsen in Bewegung setzt. Der Göpelbaum F und das

conische Räderpaar R, R' können durch eine Scheibe

ersetzt werden, welche man direct auf die Welle D des

Schöpfrades befestigt und durch einen Treibriemen in Bewegung setzt; anstatt der

Riemscheibe kann man auch ein Stirnrad mit einer Kette ohne Ende anbringen; in den

beiden letzteren Fällen fallen die verschiedenen Transmissionsorgane weg.

Tafeln