| Titel: | Ueber den Doppel-Ventilator von Perrigault; Bericht von Tresca. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. LXV., S. 267 |

| Download: | XML |

LXV.

Ueber den Doppel-Ventilator von Perrigault; Bericht von Tresca.

Aus den Annales du Conservatoire des arts et

métiers, 1865, t. VI p. 162.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Perrigault's Doppel-Ventilator.

Hr. Perrigault, Mechaniker zu Rennes, hat an das Conservatoire einen Ventilator mit ebenen Flügeln

gesendet, mittelst dessen man den Druck der Luft soweit steigern kann, daß er einer

Wassersäule von 0,75 Meter Höhe entspricht.

Da dieses für die Eisenhütten sehr wichtige Resultat eine

ausgedehntere Anwendung des an sich sehr einfachen Doppel-Ventilators

herbeiführen dürfte, so haben wir einige Versuche mit diesem Apparate angestellt,

welche die Angaben des Erfinders bestätigten.

Der Ventilator von Perrigault ist ein doppelter, er

besteht nämlich aus zwei einfachen Ventilatoren, welche so angeordnet sind, daß die

in den ersten eingeblasene Luft zur Speisung des zweiten dient, welcher dann auf

bereits comprimirte Luft wirkt und seinerseits diese Compression bedeutend

verstärkt.

Die Trommeln der beiden Ventilatoren sind Cylinder von fast kreisförmigem

Querschnitte, aber in Bezug auf die Welle der Flügelräder excentrisch.

Diese Kreisform mußte nothwendiger Weise in der Nähe der Ausströmungsrohre modificirt

werden. Die Flügelräder haben 0,60 Meter Durchmesser und jedes derselben trägt acht

gleichweit von einander abstehende radiale Flügel oder Schaufeln. Der Spielraum um

die Schaufeln nimmt von

dem Eintritt bis zu dem Austritt von 0,04 bis 0,10 Meter zu. Die Admissionsöffnung

am Centrum der ersten Trommel hat 0,26 Meter Durchmesser und die der zweiten Trommel

ist mit dem Ausströmrohre der ersten durch ein Röhr von demselben Querschnitt

verbunden, welches man aber so gebogen hat, daß die durch dasselbe veranlaßten

Störungen in der Bewegung der Luft soviel als möglich vermindert werden.

Die Breite jeder Trommel beträgt 0,125 Meter, aber die der Flügel oder Schaufeln nur

0,075 Meter.

Die Bewegung wird auf die den beiden Flügelrädern gemeinschaftliche Welle mit Hülfe

einer Riemscheibe übertragen, welche zwischen den zwei 0,225 Met. von einander

entfernten Trommeln angebracht wird.

Die Riemscheibe hat einen Durchmesser von 0,092 (? 0,15) MeterTresca's Bericht in den Annales du Conservatoire enthält viele Druckfehler.A. d. Red. und die Breite ihrer Kranzleisten beträgt 0,130 Meter.

Die Welle wird von zwei Lagern getragen, deren Futter den sechsfachen Durchmesser der

Wellzapfen zur Länge haben. Eine bedeutende Länge des Lagerfutters hat bekanntlich

auf alle mit großen Geschwindigkeiten sich bewegenden Wellen einen sehr günstigen

Einfluß.

Bei den angestellten Versuchen wurde die Bewegung auf die Riemscheibe des Ventilators

mittelst eines rotirenden Dynamometers übertragen, dessen Riemscheibe einen

Durchmesser von 0,82 Met. hatte. Bis zu einer Geschwindigkeit von dreihundert

Umdrehungen konnte man mit diesem Instrumente gute Diagramme erhalten.

Die Zahl der Umdrehungen wurde von einem auf die Welle des Dynamometers befestigten

Zählapparate angegeben.

Um die hervorgebrachte Leistung zu ermitteln, wurde jedesmal vor der Düse eine Röhre

angebracht, welche an ihren beiden Enden offen und so gebogen war, daß ihre eine

Mündung vor die Mittellinie der Düse zu liegen kam und in beiden Schenkeln der Stand

der gefärbten Flüssigkeit abgelesen werden konnte, um die Höhe der in der Röhre

gehobenen Flüssigkeit zu bestimmen.

Es wurden zwei Reihen von Versuchen gemacht: die eine mit einer Düse, deren

Durchmesser d = 0,068 Meter und daher ihr für den

Durchgang freier Querschnitt S = 0,0033 Quadratmeter

betrug, indem man für diese conische Düse eine Verjüngung von 0,9 annahm. Bei der

anderen Reihe war d' = 0,102 Meter und bei Annahme

derselben Verjüngung S' = 0,00735 Quadratmeter.

Die nachfolgende Tabelle enthält alle Angaben, welche die während der Versuche

gemachten Bestimmungen lieferten:

Tabelle über die mit dem

Doppel-Ventilator von Perrigault angestellten Versuche.

Textabbildung Bd. 179, S. 268

Nummer des Versuches; Zahl der

Umdrehungen per Minute; Ventilator; Dynamometer; Geschwindigkeit am Umfange;

Höhe h der Wassersäule; Quadratwurzel von h; Berechnete entsprechende

Geschwindigkeit; Mittlere Ordinaten der Diagramme; Entsprechender Druck;

Gemessene mechanische Arbeit; Werthe von MV²/2; Wirkungsgrad; Werthe von P : p; Nutzeffect; Erste Reihe. – Düse mit einem

Durchmesser d = 0,068 Meter. (Am 10. Februar 1865.);

Zweite Reihe. – Düse mit einem Durchmesser d' = 0,102 Meter. (Am 15. Februar 1865.)

Zum Verständniß dieser Tabelle lassen wir eine Erklärung ihrer einzelnen Columnen

folgen.

Die Zahl der Umdrehungen des Dynamometers per Minute

wurde direct am Zählapparate abgelesen; in dem Augenblicke, wo die Wassersäule

stationär blieb, notirte man die von dem Zählapparate angegebene Zahl.

Die Zahlen der zweiten Columne sind von denen der dritten durch Multiplication mit

5,2 abgeleitet. Diese Zahl ist von dem zwischen den Riemscheibendurchmessern

bestehenden Verhältnisse abgeleitet, indem man zu jedem der Durchmesser die halbe

Dicke des Treibriemens = 0,0095 Met. hinzu addirt, wodurch man erhält:

(0,82 Meter + 0,0095 Meter)/(0,15 Meter + 0,0095 Meter) = 5,2

Die Zahlen der vierten Columne sind aus denen der zweiten durch Multiplication mit

dem Umfange der Flügel und durch Division mit 60 abgeleitet, um die wirkliche

Geschwindigkeit des Endes dieser Schaufeln in Metern per

Secunde zu erhalten. Diese Geschwindigkeit hat bei dem letzten Versuche der ersten

Reihe beinahe 60 Meter erreicht.

Die Höhe h ergibt sich durch directe Beobachtung des

Wasserstandes in den beiden Schenkeln des Wassermanometers, welches im Centrum der

Düse eine Pitot'sche Röhre bildet, die ungefähr einen

Centimeter tief in die Düse hineinreichte.

Um die Geschwindigkeit der Luft, welche dieser Pressung entspricht, zu ermitteln, muß

man den Ausdruck

Textabbildung Bd. 179, S. 269

berechnen. Die Werthe von √h bilden die sechste Columne und in der siebenten hat man die Werthe für

die auf vorstehende Art berechnete Geschwindigkeit zusammengestellt. Diese

Geschwindigkeit der Luft variirte von 60 bis 100 Meter per Secunde.

Wir haben mittelst des Dynamometers nur sieben gute Diagramme erhalten, welche die

mittlere Ordinate lieferten, die den mittleren Druck repräsentirt; letzterer beträgt

2,8984 Kilogramme per Millimeter der Ordinaten, und man

erhält die mechanische Arbeit, indem man jeden dieser mittleren Drucke mit der

Geschwindigkeit am Umfang der Dynamometer-Scheibe multiplicirt, nämlich

πD × n/60 = (3,14 × 0,82 Meter)/60 × n = 0,0429 n Meter,

wo n die Zahl der Umdrehungen per Minute bezeichnet.

Nimmt man an, daß die durch die Luft wirklich aufgespeicherte Arbeit gleich

derjenigen sey, welche der der Höhe h zukommenden

Geschwindigkeit entspricht, so erhält man leicht ein Maaß dieser Arbeit durch das

Product

Textabbildung Bd. 179, S. 270

oder wenn man vor der Hand das Verhältniß P/p der Pressungen der Luft

innerhalb und außerhalb des Apparates vernachlässigt,

1,293/19,61 × SV³

und wenn man für S seinen Werth

S oder S', je nach der

Versuchsreihe einsetzt, so findet man für die erste Reihe:

Textabbildung Bd. 179, S. 270

und für die zweite Reihe:

Textabbildung Bd. 179, S. 270

Diese Ausdrücke haben uns zur Berechnung der Zahlen in der eilften Columne der

Tabelle gedient.

Wenn diese Zahlen den wirklichen Werth der mechanischen Arbeit der Luft nach ihrem

Austritte aus der Maschine repräsentiren, so erhält man den Wirkungsgrad, wenn man

dieselben durch die entsprechenden Zahlen der vorhergehenden Columne dividirt.

Rechnet man auf die angegebene Weise, so findet man, daß dieser Nutzeffect bei der

ersten Reihe zwischen 0,304 und 0,478 variirt oder im Durchschnitt 0,395 beträgt;

daß dagegen die Zahlen bei der zweiten Reihe mehr übereinstimmten und eine höhere

Durchschnittszahl, nämlich 0,448 liefern.

In Wirklichkeit sind die Werthe von (MV²)/2

in Folge des Factors P/p den

wir vernachlässigt haben, etwas größer. Der äußere Druck p ist gleich dem Gewichte einer Wassersäule von 10,33 Met. Höhe; der

innere Druck P aber gleich dem einer Wassersäule von

10,33 + h, wenn er nämlich an dem Punkte gemessen wird,

wo die Compression am größten ist. Man hat daher P/p = (10,33 + h)/10,33, und

die so für jeden Versuch berechneten Werthe sind in der 13. Columne

zusammengestellt.

Um den Werth dieser Verhältnißzahl beim Wirkungsgrad der Nutzleistung zu

berücksichtigen, braucht man nur die entsprechenden Zahlen in den Columnen 12 und 13

mit einander zu multipliciren, wodurch man die Zahlen der 14. Columne erhält, aus

denen sich als die bei unseren Versuchen erlangte mittlere Nutzleistung ergibt:

für die erste Reihe

0,408

und für die zweite Reihe

0,485

Vorstehende Berechnungsmethode beruht also auf der Annahme, daß die Pitot'sche Röhre, in unserer Weise angewendet, durch den

Höhenunterschied der Wassersäulen genau das Maaß der Compression angibt, welche das

Ausströmen veranlaßt.

Hr. Bourget hat kürzlich Versuche über die Genauigkeit

dieser Angaben angestellt und wir stimmen mit ihm überein, daß diese Beobachtungsart

die genaueste von allen ist, welche man anwenden kann, wenn die Geschwindigkeit zu

groß ist, um von Anemometern Gebrauch machen zu können.

Unsere Berechnungsweise bietet außerdem den Vortheil, daß sie ein von dem Widerstande

in anzuwendenden Leitungsröhren ganz unabhängiges Resultat liefert. Dieselbe gibt,

nach unserer Ansicht, das richtige Maaß für den Werth des Apparates, denselben für

sich allein betrachtet, gerade so wie man die Leistung einer Dampfmaschine oder

eines Wasserrades auf der von den Transmissionen derselben getrennten Treibwelle

bestimmt.

Aus unseren Versuchen geht hervor:

1) daß bei der ersten Versuchsreihe die Luftsäule das Wasser in der Manometerröhre

hinaufdrückte bis sich ein Höhenunterschied von 0,735 Met. für eine Geschwindigkeit

des Flügelrades von 1908 Umdrehungen per Minute ergab;

daß dagegen bei der zweiten Versuchsreihe nur ein Höhenunterschied von 0,400 Metern

für eine Geschwindigkeit des Flügelrades von 1622 Umdrehungen stattfand;

2) daß folglich der Doppel-Ventilator von Perrigault Luftpressungen liefern kann, welche dem Gewichte einer

Wassersäule von 0,735 und 0,400 Meter Höhe entsprechen, also Pressungen, welche viel

größer als die mit den gewöhnlichen Ventilatoren erlangten sind.

Diese Druckzunahme rührt daher, daß die durch das erste Flügelrad ausgetriebene Luft

unter einem bereits merklich größeren Drucke, als der der Atmosphäre ist, in die

zweite Trommel eingeführt wird und daß also das zweite Flügelrad auf bereits

comprimirte Luft wirkt;

3) daß mittelst dieser Combination die Geschwindigkeit der Luft bei ihrem Austritte

aus der zweiten Trommel weniger als das Doppelte der Geschwindigkeit der Flügel an

ihrem Umfange beträgt, und daß sie zugleich mit dieser zunimmt. Das mittlere Verhältniß zwischen

diesen beiden Geschwindigkeiten ist: 83,71/46,24 = 1,81;

4) daß bei der zweiten Versuchsreihe, wo in Folge der größeren Düsenöffnung diese

Verhältnißzahl sich auf 69,72/44,94 = 1,55 reducirte, die Geschwindigkeit der

eingeblasenen Luft merklich größer ist, als die Geschwindigkeit am Umfange der

Flügel;

5) daß folglich Perrigault's Doppel-Ventilator mit

ebenen Schaufeln der Industrie Luftpressungen liefert, welche bisher nur mit den

anderen Blasemaschinen erhalten wurden.

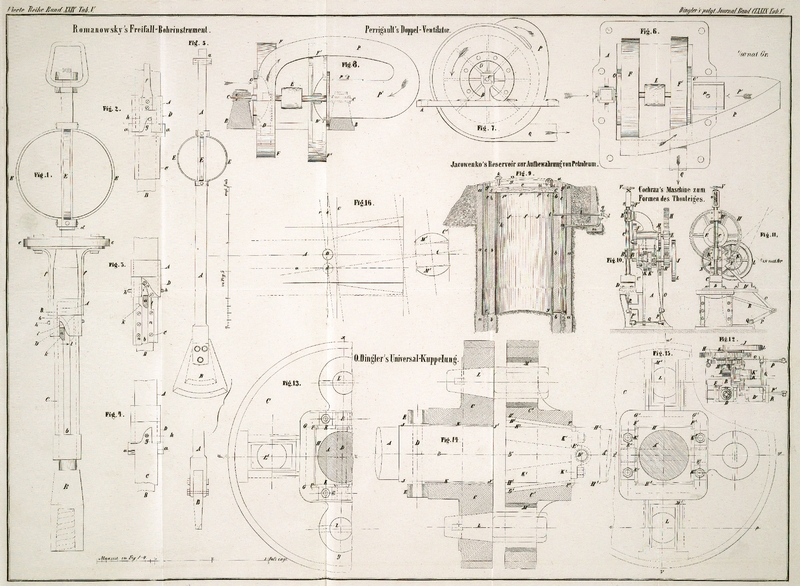

Beschreibung der

Abbildungen.

Figur 6 ist

eine obere Ansicht des Doppel-Ventilators und seiner Fundamentplatte;

Fig. 7 ist

eine Seitenansicht und

Fig. 8 theils

ein Durchschnitt, theils eine Vorderansicht desselben.

A, A ist die Fundamentplatte des Apparates, auf welche

die beiden Wellenlager B, B befestigt sind.

C, C ist die Treibwelle, welche sich in den Lagerfuttern

c, c dreht, denen man eine große Länge gegeben

hat.

D, D' sind die Flügelräder mit 8 auf deren Welle

befestigten Flügeln.

E ist die zwischen diesen Flügelrädern angebrachte

Riemscheibe.

F, F' sind excentrische Trommeln, welche die Mäntel der

Flügelräder und mit diesen die zwei Ventilatoren bilden.

Die Luft wird durch die kreisförmige Oeffnung O der

Trommel F angesogen, in die Bewegung der Flügel

mitgerissen und durch dieselben in das Rohr P, P'

geführt, welches bis zur kreisförmigen Admissionsöffnung O' in dem zweiten Ventilator reicht.

p ist ein auf dem Rohre P,

P' angebrachter Schieber, welcher zum Schmieren dient.

Die Luft wird hierauf durch das Flügelrad D' in das

Ausströmungsrohr Q getrieben.

Der Apparat besteht also aus einem Ventilator mit ebenen Schaufeln D, F, welcher die Luft in einen zweiten Ventilator D', F' mit etwas größerem Durchmesser bläst.

Die Bewegung der Luft ist in den drei Figuren durch Pfeile angezeigt.

Tafeln