| Titel: | J. C. Wilson's Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. LXXXIII., S. 355 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

J. C. Wilson's Pumpe.

Aus dem London Journal of arts Januar 1866, S.

8.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Wilson's Pumpe.

Bei der Pumpenconstruction, welche sich J. C. Wilson in

London am 27. September 1864 patentiren

ließ, wird der Ein- und Austritt der zu pumpenden Flüssigkeit ohne Anwendung

von Ventilen regulirt, nämlich bloß mittelst des im Apparate vorhandenen leeren

Raumes oder Druckes.

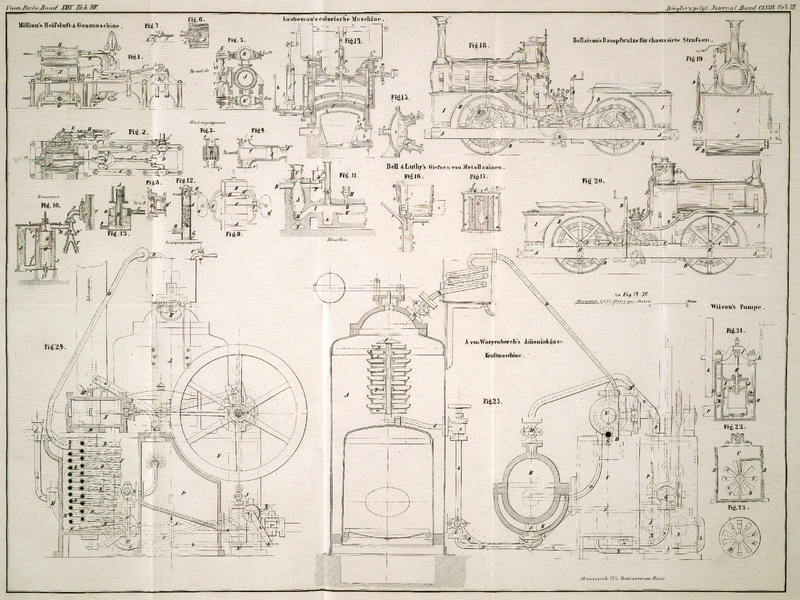

Fig. 21

stellt einen verticalen Durchschnitt dieser Pumpe dar. A

ist der Cylinder oder das arbeitende Rohr, welches mit Zapfen a, a versehen ist, um die es ungehindert schwingen kann. Die Zapfen drehen

sich in Lagern b, b, welche an der Innenseite des

Behälters oder der Cisterne B angebracht sind. Dieser

Behälter ist auf der einen Seite in eine Saugkammer C

und eine Ausflußkammer D abgetheilt, und die Seite der

Kammer nächst dem Rohr A ist mit Löchern c, c versehen, wie der Querschnitt Fig. 22 zeigt. Fig. 23 ist

eine Ansicht, welche die Oeffnungen d, d in der Wand des

Cylinders A zeigt. E ist ein

Saugrohr, F ein Abflußrohr; G ist der im Cylinder sich bewegende Kolben, welcher durch seine Stange

H mit der Kurbel I

verbunden ist. K ist ein Schwungrad und L ist ein Drehling, um die Pumpe von Hand in Thätigkeit

zu setzen. M ist eine Schraube, um die sich bewegende

Seite des Cylinders mit der Seite der Kammern C, C in

Berührung zu erhalten. Wenn man die Pumpe in Gang setzt und der Kolben G sich zum Beispiel von oben nach unten im Cylinder A zu bewegen beginnt, werden die Saugöffnungen in der

Cylinderwand, welche mit dem Kopfe des Cylinders communiciren, den Oeffnungen in der

Saugkammer C gegenüber gebracht und es dringt Wasser

oben in den Cylinder über den Kolben ein; gleichzeitig veranlaßt das Schwingen des

Cylinders das Schließen der Saugöffnungen welche mit dem Boden des Cylinders

communiciren, sowie das Oeffnen der Ausflußöffnungen, und der Kolben treibt bei

seinem Niedergange das Wasser in die Abflußkammer D. Die

entgegengesetzte Wirkung findet beim Aufgange des Kolbens im Cylinder (von unten

nach oben) statt.

Die Pumpe kann auch, statt von Hand, durch Dampfkraft betrieben werden, zu welchem

Zwecke dann eine Riemscheibe, oder ein gezahntes Rad etc. an die Kurbelwelle

befestigt wird.

Tafeln