| Titel: | Ueber die Anwendung der Heißluftmaschine in den Kleingewerben, sowie beim Bergbau und in der Hüttentechnik; von Conrector G. Delabar. |

| Autor: | Gangolf Delabar [GND] |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XCVII., S. 409 |

| Download: | XML |

XCVII.

Ueber die Anwendung der Heißluftmaschine in den

Kleingewerben, sowie beim Bergbau und in der Hüttentechnik; von Conrector G. Delabar.

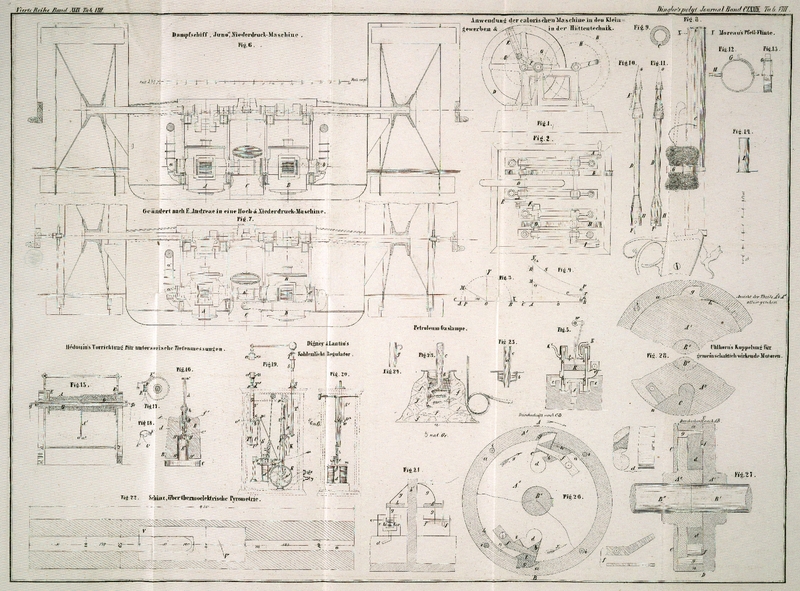

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Delabar, über die Anwendung der Heißluftmaschine in den

Kleingewerben, beim Bergbau und in der Hüttentechnik.

Die Heißluftmaschine, deren verschiedene Constructionssysteme und Verbesserungen in

diesem Journale von Zeit zu Zeit mitgetheilt worden sind, hat bis jetzt in der

Praxis nicht die Aufnahme gefunden, wie sie in den ersten Jahren nach ihrer

Erfindung erwartet worden ist. Die Täuschung, in welcher anfänglich gar Viele

befangen waren, daß nämlich die Heißluftmaschine bald die Dampfmaschine auf allen

Gebieten der Technik und der Industrie verdrängen werde, mußte nach und nach von

Jedem aufgegeben werden, und zwar aus Gründen, welche wir bei einer früheren

Gelegenheit näher auseinandergesetzt haben.Polytechn. Journal Bd. CLXXI S.

11. Bei den Schiffsmaschinen, den Locomotiven und den größeren stationären

Fabrikmaschinen ist daher in der neuesten Zeit auch gar keine Rede mehr von der

Anwendung der heißen Luft als motorische Kraft. Auf diesen Gebieten finden wir die

Dampfmaschine noch immer fast ausschließlich in Anwendung.

Einige Aufnahme fand die Heißluftmaschine indessen in den Kleingewerben; aber auch da hauptsächlich nur in solchen Fällen, wo sie

bestimmt ist, die noch theurere Betriebskraft des Menschen zu ersetzen, und wo man

sich eben die ihr noch anklebenden Mängel und Uebelstände gerne gefallen läßt, oder

in solchen Fällen, wo eine kleinere stationäre oder locomobile Dampfmaschine schon

wegen der größeren Gefährlichkeit hinsichtlich des benöthigten Dampfkessels nicht

zulässig ist.

Uebrigens hat sich aus den an verschiedenen Orten mit solchen Heißluftmaschinen

vorgenommenen VersuchenMan s. polytechn. Journal Bd. CLXXII S.

81 und a. a. O. in Bezug auf ihren Verbrauch an Brennmaterial herausgestellt, daß sie, wenn auch mehr

als die großen, so doch nicht mehr, sondern eher weniger als die kleinen

Dampfmaschinen an Brennstoff bedürfen. Und auch diesem Umstand, in Verbindung mit

anderen Vortheilen, ist es zuzuschreiben, daß die calorische Maschine in den

Kleingewerben schon da und dort eingeführt worden ist, so z.B. zum Betriebe

verschiedener Werkzeuge und Arbeitsmaschinen in kleineren Werkstätten, oder zum

Betriebe von Schnellpressen in Buchdruckereien und ähnlichen Werken.

Bereits liegen auch schon einige Berichte vor, wornach dieselbe nicht ohne Vortheil

im Berg- und Hüttenbau,

namentlich für Grubenzwecke Verwendung gefunden hat.

So berichtet die preußische Zeitschrift für Berg- , Hütten- und

Salinenwesen in Bd. XI S. 260, über eine zu Dortmund erbaute calorische Maschine von

1 Pferdekraft, die auf der Grube „Zufälligglück“ bei Herdorf im

Revier Daaden bei Siegen (in Rheinpreußen) zur Wasserhaltung aus einem 10 Lachter

tiefen Gesenke unter der Stollensohle verwendet werde. Diese Maschine habe loco Grube 500 Thlr. gekostet, nebst circa 190 Thlr. für die Aufstellung und die dabei

benöthigten Materialien. Die von derselben in Bewegung gesetzte 4 1/2zöllige

Saug- und Hubpumpe mache per Minute 21 Hube von

12 Zoll und hebe 2,15 Kubikfuß Wasser 10 Lachter hoch; jedoch könne der gewöhnliche

Wasserzufluß mit 16 Huben per Minute bewältigt werden.

Die Betriebskosten sollen sich, einschließlich 3 Scheffel (= 5 1/3 Kubikfuß preuß.)

Kohks zur Feuerung, per 24 Stunden auf 2 Thlr. 2 3/4

Sgr. berechnen.

Eine solche Anwendung calorischer Maschinen findet sich darum auch in mehreren

Fach-Zeitschriften befürwortetSo im Jahrbuch für den Berg- und Hüttenmann pro 1865 und im Berggeist vom 9. Januar 1866., und erhellt der Nutzen derselben zunächst bei der Wasserhaltung in kleinen

Gesenken und Abhauen, welche vielleicht erst später zu vollständigen Schachtanlagen

erweitert werden sollen. Denn während man bei vorfindlichen 1–2 Kubikfuß

Grundwasser derartige Abteufungen mittelst calorischer Maschinen unbehindert und mit

geringen Neben-Unkosten vornehmen und weiterführen kann, wird schon 1

Kubikfuß bei 18–20 Lachter Teufe mit Menschenhänden nicht mehr zu bewältigen

seyn. Für die Folge wird sich aber die Anwendung der calorischen Maschinen auch auf

andere, bisher mehrentheils kostspielig und zeitraubend durch menschliche oder

thierische Kräfte ausgeführte Arbeiten beim Bergwerksbetrieb ausdehnen lassen.

Zu solchen Gebrauchszwecken wird im Berggeist a. a. O. namentlich die Förderung aus

Tage-Schächten gezählt, „die für Haspelförderung bereits zu tief,

auf denen indessen die Anlage größerer Dampfmaschinen localer Schwierigkeiten,

geringer Förderquanta wegen, oder endlich vom finanziellen Standpunkt aus nicht

beliebt seyn dürfte.“

„Da man bei fast allen Erzbergbauen meistens über der

Thal-Horizontale abgebaut hat und doch nur Bausohlen von 10–20

Lachter nach der Tiefe zu anwendet, so wird, gegenüber der bisherigen Benutzung

tonnenlägiger Gesenke im Erzfallen zur Förderung auf die Stollensohle, die

Herrichtung saigererer Schächte bei Einführung der Förderungsmethode mittelst

calorischer Maschinen als vortheilhafter anzustreben seyn, und diese

Förderanlage sowie deren Betriebskosten sich zweckmäßiger und billiger

ausweisen.“

„Es dürfte fernerhin in concentrirten Kohlenbauen, wo aus nicht zu langen

Hauptquerschlägen zum Schachte gefördert wird, eine versuchsweise Anstellung der

calorischen Maschine zur horizontalen Seilförderung von Interesse seyn, so lange

das Quantum der gewonnenen Massen nicht in ein zu ungünstiges Verhältniß zu dem

zur Verfügung stehenden Kraftaufwand der Maschine tritt.“

„Gegenüber der bereits üblichen Pferdeförderung wird sich eine derartige

Fördermethode, d. i. eine Anwendung calorischer Maschinen für diese Zwecke, nur

vortheilhaft ausweisen.“

„Endlich sind die calorischen Maschinen als Motor für kleine, resp.

vereinzelte Erzaufbereitungs-Apparate und ebenso zweckdienlich für

Kohlen-Separations-Trommeln zu empfehlen.“

Was die Verbrennungsproducte der zu solchen Grubenzwecken benutzten calorischen

Maschinen betrifft, so können dieselben, da der Verbrauch an Brennmaterial nur

gering ist, kaum eine belästigende Rauchmenge abgeben. In tieferen Grubenbauen

würden Ableitungsröhren von 140–190 Millimeter lichtem Durchmesser vollkommen

hinreichen, um sowohl die Verbrennungsgase als auch die im Cylinder der Maschine

verbrauchte heiße Luft abzuführen. Sollte man hierbei das zu schnelle Abrosten der

Eisen- oder Zinkblechröhren befürchten, so müßten nöthigenfalls schwache

Thonröhren oder je nach der Oertlichkeit, andere geeignete Hülfsmittel zum Abführen

dieser Gase angewendet werden. Und was die Kosten dieser Anlagen anbelangt, so

werden sie sich nicht höher stellen als bei jeder anderen mechanischen Einrichtung

zum Emporheben der erwähnten Wassermenge. Denn würde man z.B. zu diesem Zwecke

locomobile Dampfmaschinen, die ihrer leichten Handhabung wegen den calorischen

Maschinen am nächsten stehen, verwenden, so müßte man ja zur Abführung des Rauches und

Dampfes gleichfalls Ableitungsröhren anwenden, abgesehen davon, daß die Aufstellung

eines Dampfkessels in der Grube, wie schon bemerkt, immer mit Gefahr verbunden ist,

da die Beaufsichtigung desselben daselbst nicht so leicht ist wie über Tage und sich

auch das Grubenwasser nicht immer gut als Speisewasser verwenden lassen dürfte.

Auch gibt die Bedienung der calorischen Maschinen nicht viel zu schaffen, indem sie

sich lediglich auf die Feuerung und das Einölen der beweglichen Theile wie der

Stopfbüchsen und Lager beschränkt, was so wenig Zeit in Anspruch nimmt, daß man

hierzu keines besonderen Wärters bedarf, sondern diese Arbeiten durch einen mit der

Einrichtung der Maschine einigermaßen bekannten Arbeiter oder Fahrsteiger nebenbei

besorgen lassen kann.

Endlich ist es bei der Benutzung der calorischen Maschinen für Grubenzwecke,

bezüglich des Einbringens wünschenswerth, dieselben so zu construiren, daß sie in

mehrere Theile zerlegt, also leichter transportirt und gehandhabt werden können. Das

Schwungrad, wie der Cylinder, wird deßhalb aus zwei Theilen zusammengesetzt, die an

den Stoßflächen genau abgedreht und zusammengepaßt seyn müssen, damit deren

Zusammenstellen in der Grube ohne Schwierigkeit vor sich gehen kann.

Die Fundamentirung in der Grube betreffend, so würde die ganze Maschine am

zweckmäßigsten auf ein starkes Holzgevierte zu stehen kommen, welches ebenfalls

schon über Tage zugelegt und der Maschine genau angepaßt seyn muß. Die Befestigung

dieses Geviertes in der Grube selbst wird sich dann nach den räumlichen

Verhältnissen und der Bodenbeschaffenheit zu richten haben, indessen wohl ohne

Schwierigkeiten geschehen können.

Nach allem dem darf man also wohl hoffen, daß durch weitere geeignete Verbesserungen

die Heißluftmaschine endlich doch zu einem brauchbaren Motor für die Kleingewerbe,

sowie für den Bergbau und die Hüttentechnik werde umgeschaffen werden können.

Hr. Gustav Schmidt, Professor in Prag, weist in dieser

Beziehung in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieurvereins, 1865 S. 135, auf

eine solche muthmaßliche Verbesserung hin, welche Hr. Friedrich Arzberger, k. k. Hüttenverwalter zu Vordernberg, in

Vorschlag gebracht habe und welche darin bestehe, „daß der Speisekolben

nicht durch eine gleichförmig rotirende Kurbel, sondern durch eine Kurbel bewegt

werde, welche ihre ungleichförmige Bewegung durch Kombination einer gewöhnlichen

Kurbelschleife und zweier Räderübersetzungen im Verhältniß von 2 : 1 und 1 : 2

erlange.“ Der Mechanismus zur Ausführung dieses Vorschlags findet

sich in Fig. 1

im Aufriß und in Fig. 2 im Grundriß skizzirt.

Um nachzuweisen, daß hierdurch wirklich der Effect der Maschine erhöht und somit

vielleicht der Nachtheil eines absichtlich angewandten größeren Spielraumes zwischen

dem Blechmantel des Verdrängers und dem Cylinder ausgeglichen wird, erlauben wir

uns, die kurze Auseinandersetzung, welche Hr. Schmidt zu

diesem Behufe in dem erwähnten Artikel gibt, hier wörtlich aufzunehmen. Er sagt:

„Die Vorgänge, welche mit der Luft in einer geschlossenen calorischen

Maschine stattfinden, können am besten graphisch dargestellt werden, indem man

das Volumen als Abscisse und die Spannung als Ordinate aufträgt. Das vom

Arbeitskolben durchlaufene Volumen ist dem Kolbenweg, also bei Vernachlässigung

der Kurbelstangenlänge dem Sinus versus des

Stellungswinkels ω der Arbeitskurbel

proportional. Wir tragen also vom Anfangspunkt O der

Coordinaten, Fig. 3, nach links den Cosinus

OP des Stellungswinkels AOM = ω

auf. Für den ersten todten Punkt A der Kurbel des

Arbeitskolbens ist ω = 0, cos. w = 1, also OA = 1 nach links aufzutragen; für den zweiten todten Punkt ist ω = 180°, cos.

ω = 1, also OB = 1 nach rechts

aufzutragen. AB stellt dann das ganze vom

Arbeitskolben durchlaufene Volumen vor. Sey nun, nach demselben Maaßstab

aufgetragen, AC das Volumen im Speisecylinder

und im schädlichen Raum der Maschine, so wechselt das gesammte Volumen der in

der Maschine eingeschlossenen Luft von CA bis

CB. Diese Luft hat in jedem Augenblick in

allen Räumen der Maschine die gleiche, von der Stellung der Kurbel abhängige

Spannung, weil alle Räume beständig mit einander communiciren, jedoch die

Temperatur der in den verschiedenen Räumen befindlichen Luft ist eine

verschiedene, und durch diese Verschiedenheiten wird die Spannung der gesammten

Luftmasse bedingt. Wenn der Speisekolben oder Verdränger von der warmen Seite

gegen die kalte hingeht, so verdrängt er die vor ihm befindliche kalte Luft und

treibt sie auf die heiße Seite, es vermindert sich das Volumen der kalten und

vermehrt sich das Volumen der heißen Luft. Steht also der Arbeitskolben gerade

im ersten todten Punkt, während der Speisekolben die Luft auf die heiße Seite

treibt, so findet eine Erwärmung bei constantem Volumen statt, somit eine rasche

Steigerung der Spannung. In dem Maaße aber als die Geschwindigkeit des Kolbens

wächst, wird der erhitzten Luft ein immer größer werdender Raum geboten, die

Spannung steigt nicht mehr so rasch wie bei der Erhitzung unter constantem

Volumen, bleibt dann vorübergehend constant, wobei die Erwärmung unter

constantem Druck erfolgt, und beginnt sodann wieder abzunehmen, d.h. es erfolgt

Expansion. Würde der Speisekolben in den todten Lagen der Arbeitskurbel seine

Bewegung momentan vollenden und dann stehen bleiben, so ergäbe sich das Diagramm

der Fig.

4.“

Darin bedeutet:

CA das Anfangsvolum mit der Temperatur t₁,

AM die Anfangsspannung,

AN die Spannung nach der Erhitzung auf t₂ bei constantem Volumen,

NP die Curve der Spannung während der Expansion

auf das Volumen CB, wobei die Temperatur von t₂ auf t₃

sinkt, ohne daß von außen Wärme hinzu- oder wegkommt,

BP die Spannung am Ende des Kolbenweges bei der

Temperatur t₃,

BQ die Spannung nach plötzlicher Abkühlung auf die

Temperatur t₄ bei constantem Volumen,

QM die Curve der Spannung während der Compression

auf das Anfangsvolumen CA, wobei ohne Zu-

oder Abführung von Wärme die Temperatur wieder von t₄ auf die Anfangstemperatur t₁

steigt,

MNPQ die Diagrammsfläche, welche die von der

Maschine während einer Umdrehung entwickelte Roharbeit mißt.

Findet die Bewegung des Speisekolbens nur theilweise plötzlich, theilweise aber

derart statt, daß sowohl in der Erhitzungs- als Abkühlungsperiode die

Spannung während eines gewissen Kolbenweges constant bleibt, so entsteht ein

Diagramm MRSPTU. Und unter der Voraussetzung, daß

die Speisekurbel der Arbeitskurbel um 90° vorauseiltMan s. die Schlußanmerkung meiner Abhandlung im vorhergehenden Hefte dieses

Journals S. 343., gestaltet sich dann das wirkliche, von einem Indicator aufgenommene

Diagramm als eine, innerhalb der Fläche MRSPTU

liegende, die Begrenzungslinien derselben tangirende Curve. Die Anwendung des Arzberger'schen Mechanismus würde dagegen ein Diagramm

liefern, welches an die Linien MNPQ tangirend

erschiene, folglich das gewöhnliche Diagramm in allen vier Ecken überragen würde,

und nach einer von Hrn. Schmidt und Hrn. Arzberger gemeinschaftlich gemachten Untersuchung um 15

Proc. größer wäre als bei der gewöhnlichen Kurbelbewegung.

In einer besonderen Abhandlung (in derselben Zeitschrift, 1865 S. 137) macht Hr. Arzberger den weiteren Vorschlag, die Heißluftmaschine in

der Hüttentechnik als Heißluftgebläse zu verwenden.

Da uns diese Art der Nutzanwendung der heißen Luft von ganz besonderem Interesse zu

seyn scheint, so erlauben wir uns, den Hauptinhalt der erwähnten Abhandlung hier

ebenfalls folgen zu lassen.

Das von Hrn. Arzberger vorgeschlagene Gebläse ist nun aber

nichts Anderes als Laubereau's Verdränger mit einem

Saug- und Druckventil. Die Anordnung ist aus Fig. 5 ersichtlich,

worin:

f der Feuerungsraum,

e der Essencanal,

k, k' der Zu- und Abfluß des Kühlwassers,

K der Kolben mit Blechmantel b, welcher letztere wie bei Laubereau's

Verdränger an K festgenietet ist,

s das Saugventil,

d das Druckventil und

w eine Welle, die durch eine ganz geringe Betriebskraft

in Bewegung gesetzt wird, um den Kolben K auf-

und abzuziehen. Da der Druck auf beiden Seiten des Kolbens gleich groß ist, so hat

diese Kraft bloß Reibungswiderstände zu überwinden.

Das Spiel dieses Gebläses ist einfach Folgendes: Steht der Kolben K oben, so wird die eingeschlossene Luft nach unten in

den heißen Theil getrieben, wo sie selbst erhitzt und ausgedehnt wird; steht der

Kolben K aber unten, so wird die eingeschlossene Luft in

den oberen kalten Theil getrieben, wo sie sich wieder abkühlt und zusammenzieht. In

Folge dieses abwechselnden Erwärmens und Abkühlens und des damit zusammenhängenden

Ausdehnens und Zusammenziehens öffnen sich auch abwechselnd die Ventile und zwar

wird bei jedem Hub durch das Ventil s Luft angesogen und

durch das Ventil d eine entsprechende Menge der

erwärmten Luft wieder in die Windleitung gepreßt.

Diese calorische Maschine, welche ohne alle Kolbendichtung die Arbeit direct in Form

von heißem Wind abgibt, hat vor den bestehenden Maschinen dieser Art in der That

Manches voraus, nämlich:

1) daß jede Kolbendichtung in heißer und trockener Luft bei ihr, wie gesagt, ganz

wegfällt;

2) daß mit dieser Dichtung auch viel an Bewegungshindernissen wegfällt, welche bei

den geringen wirksamen Pressungen auf die Flächeneinheit bei den sonstigen

calorischen Maschinen immer beträchtlich groß sind;

3) daß das Gebläse, wenn man nicht hohe Pressungen, wie bei Bessemer's Proceß verlangt, z.B. für Holzkohlen-Hohöfen mit

25–30''' (österr. Maaß) Pressung auch noch geht, wenn der schädliche Raum ziemlich groß ist,

– ein Umstand von der größten Wichtigkeit, da dann die Maschine noch lange

gehen kann, wenn auch der Blechmantel b, b (Fig. 5) durch

die Wärme schon stark verzogen ist.

Als Gebläse hat die Maschine aber noch die weiteren Vortheile geringer Windverluste,

leichter Fundirung und Aufstellung, und da die eigentliche Arbeit direct an die Luft

und an keine Maschinenbestandtheile übertragen wird, sehr geringer Betriebskraft.

Ueberdieß kann dabei ein besonderer Winderhitzungsapparat erspart werden.

Der bedeutendste Nachtheil dieses Gebläses besteht dagegen darin, daß ein großer

Theil der heißen Luft wieder gekühlt werden muß, wodurch natürlich viel Wärme

verloren geht. Es ließe sich zwar ein Heißluftgebläse construiren, bei welchem man

alle erwärmte Luft als Gebläseluft erhielte; allein dieses würde wieder die

Einfachheit und damit viele der erwähnten Vortheile einbüßen. Durch eine

theoretische Entwicklung, die wir des beschränkten Raumes wegen hier jedoch

übergehen müssen, auf die wir aber unsere Leser verweisen, sucht der Verfasser das

Gesagte nicht nur zu bestätigen, sondern aus derselben zugleich noch einige andere

wichtige Schlüsse über das Wesen dieser neuen Gebläsemaschine zu ziehen. So zeigt er

in ersterer Beziehung durch eine wirkliche Berechnung, daß dieselbe in der That

einen sehr großen schädlichen Raum verträgt, ohne dadurch in der Windlieferung viel

ungünstiger, oder gar unbrauchbar zu werden. Denn wird der schädliche Raum gleich

dem ganzen Verdrängervolumen angenommen, so wird dadurch das Volumen der während

einem Spiele ausgeblasenen Luft erst um 12 Procent vermindert, und dann wäre die

Maschine des schädlichen Raumes wegen noch keineswegs zu verwerfen. Nimmt man den

schädlichen Raum aber nur zu 1/5 des Verdrängervolumens an, so wird die während

einem Spiele ausgeblasene Luftmenge erst um 2,4 Proc., also verhältnißmäßig nur sehr

unbedeutend verringert.

In letzterer Beziehung ergibt sich dagegen aus seinen Rechnungen das Resultat, daß

der Volumenseffect des Gebläses ein sehr schlechter wird, wenn man das Maximum an

dynamischer Arbeit erhalten will, woraus folgt, daß dieses Gebläse eben nur dann

brauchbar ist, wenn man wirklich sehr heißen Wind nöthig hat, und wenn ein großer

Theil der Wärme nicht in Form von dynamischer Arbeit, sondern in Form von hoher

Windtemperatur seine Nutzanwendung findet.

Wenn deßhalb auf diese Weise die Aufgabe der Heißluftmaschine auch nur sehr einseitig

gelöst werden kann, so geht aus dem Mitgetheilten doch so viel hervor, daß diese

neue Art der Wärmebenutzung voraussichtlich mehr Erfolg als die meisten übrigen bis

jetzt bekanntgewordenen calorischen Maschinen haben wird und daß dieselbe darum auch alle Beachtung

verdient.

Tafeln