| Titel: | G. Uhlhorn's Kuppelung für gemeinschaftlich wirkende Motoren. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. XCIX., S. 419 |

| Download: | XML |

XCIX.

G. Uhlhorn's Kuppelung

für gemeinschaftlich wirkende Motoren.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Uhlhorn's Kuppelung für gemeinschaftlich wirkende

Motoren.

In Bd. CXLIV S. 461 dieses Journals wurden bereits die Vorzüge der vom Hrn.

Commerzienrath G. Uhlhorn in Grevenbroich (bei Cöln)

erfundenen Kuppelung hervorgehoben; dieselbe ist seitdem in einer großen Anzahl von

Exemplaren durch den Erfinder an den verschiedensten Betriebswerken von 2–120

Pferdestärken ausgeführt worden und hat sich überall auf das Beste bewährt.

Mit anerkennenswerther Bereitwilligkeit hat uns der Erfinder die Genehmigung

ertheilt, nunmehr auch die Construction seiner Kuppelung mitzutheilen.

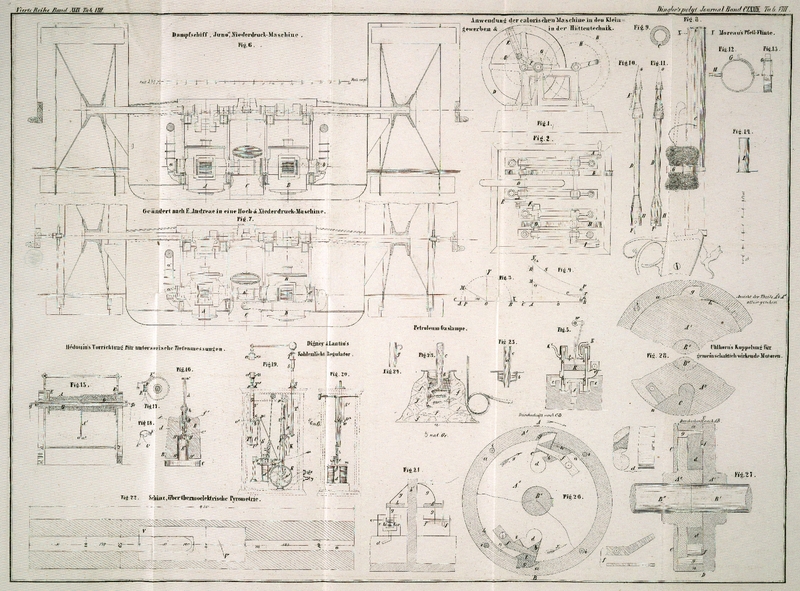

Wir geben die Zeichnung, Fig. 26–28, ohne

Maaßstab, nur in den Verhältnißgrößen der einzelnen Theile, da die Dimensionen der

Kuppelung für die jeweilige Kraftübertragung besonders berechnet werden müssen.

Dieselbe basirt auf dem Princip eines Sperrrades, ist aber in einer sinnreichen,

zweckentsprechenden Form ausgeführt, welche Einfachheit mit Stabilität verbindet,

worauf es gerade hier so wesentlich ankommt.

Sie besteht aus zwei scheibenförmigen Haupttheilen A' und

A'', welche auf die Betriebswellen B' und B'' fest aufgekeilt

sind; zu beiden Seiten der Kuppelung müssen die Wellen in Lagern laufen.

Der eine Theil A' ist etwas größer als der andere A'' und mit einem Rande a versehen, so daß

er den Theil A'' in sich aufnehmen kann. Letzterer hat

diametral gegenüberstehend zwei Ausschnitte, wie aus b

Fig. 26

ersichtlich; in diese Ausschnitte sind Klinken (Sperrkegel) d gelegt, die sich darin um einen bestimmten Bogen drehen können; die

beiden Grenzlagen der Klinken sind in c und e

Fig. 26

gezeichnet, woraus ersichtlich, daß ihr äußeres Ende einmal in die Peripherie der

Scheibe A'' fällt, das anderemal aus derselben

hervorragt. Durch die flachen, in die Scheibe A''

eingelassenen und an derselben angeschraubten Winkel f',

werden die Klinken d in ihrem Lager erhalten, ohne an

der Drehung gehindert zu seyn; sie sind für die Lage der Winkel f mit entsprechenden Ausschnitten versehen. In dem Rande

a der Scheibe A'

befinden sich ebenfalls zwei diametral gegenüberliegende Ausschnitte, wie g

Fig. 28 zeigt

(der Erfinder hat es später für zweckmäßig erachtet, vier solcher Ausschnitte, in

gleichmäßigen Abständen an der Peripherie, anzubringen). Neben diesen Ausschnitten

ist an der inneren Fläche des Randes a eine flache Feder

h eingelassen, welche nach innen gespreizt ist. Wird

nun der Theil A'' mit den eingelegten Klinken d in A' geschoben, so kann

sich derselbe in der Richtung des Pfeils x frei

innerhalb des Randes a der Scheibe A' drehen, indem die Klinken d in der Lage, wie bei e angegeben, beharren.

Geschieht jedoch die Drehung entgegengesetzt, in der Richtung des Pfeils y, so greifen die Federn h,

welche mit ihrem beweglichen (gespreizten) Ende auf der Peripherie der Scheibe A'' hingleiten, die Klinken d an der Spitze an und schieben sie in die Ausschnitte g des Randes a, wodurch der

Theil A' mitgenommen wird. Damit die Klinken d von den Federn h sicher

erfaßt und ausgehoben werden, sind an der Peripherie der Scheibe A'', in die Ausschnitte b

derselben ausmündende und sich allmählich verlaufende Nuthen n von der Breite der Federn h eingefeilt. In

diese Nuthen oder Furchen n legen sich die Federn h ein und schieben die Klinken d in die Ausschnitte g des Randes a. Die Scheibe C in Fig. 27 ist

über die Nabe des Theiles A'' weggeschoben, und an den

Rand a mittelst Schrauben i

Fig. 26 glatt

aufgeschraubt, wodurch beide Kuppelungstheile zusammengehalten werden und von dem

ganzen Mechanismus äußerlich nichts sichtbar ist. Eine relative Bewegung zwischen

den beiden gekuppelten Wellen ist nur an der Fuge, welche die Scheibe C mit der Nabe A'' bildet,

zu bemerken.

Sollen nun mehrere Motoren gemeinschaftlich arbeiten, so muß jeder derselben durch

eine solche hier beschriebene Kuppelung mit einer gemeinschaftlichen Arbeitswelle

verbunden seyn, um zu erreichen, daß ein Motor, der zeitweise langsamer läuft, durch

die anderen nicht mitgeschleppt werde, sondern mitarbeiten kann, wenn seine Kraft zum

Betriebe erforderlich ist, ohne den Fortgang der anderen, ihm voreilenden zu

hemmen.

Der Theil A'' ist demnach mit der Arbeitswelle, A' dagegen mit der Betriebswelle des Motors verbunden.

Bleibt nun dieser Motor zurück, so löst sich die Verbindung und die anderen treiben

die Betriebswelle allein.

Während nun der erstere Motor ganz leer läuft, kann sich in seiner Schwungmasse so

viel lebendige Kraft ansammeln, daß er wieder schneller zu laufen beginnt und in dem

Augenblicke wieder eingreift, wo er den anderen voreilen will, während diese

anfangen langsamer zu laufen, wenn sie die Arbeitswiderstände allein zu besiegen

haben.

Auf diese Weise ist die Wirkung der Motoren, wenigstens im Allgemeinen, keine

continuirliche, sondern eine stoßweise zu nennen, und wird nur dann zu einer ganz

gleichförmigen Kraftäußerung, wenn die Summe der Nutzeffecte aller gemeinschaftlich

wirkenden Motoren genau gleich den Arbeitswiderständen ist.

Wir sagen, daß die Wirkung nur eine stoßweise zu nennen

ist, denn in der Wirklichkeit hat sich der Uebergang des Angriffs des angekuppelten

Motors kaum bemerkenswerth gemacht, die Kuppelung sich vielmehr als eine sehr

wesentliche Verbesserung gegen alle bisher bekannten Einrichtungen zu gleichem

Zwecke bewährt.

Ihre Vorzüge bestehen in der großen Einfachheit der Construction und der soliden

Verbindung der einzelnen Theile, ganz besonders ist die Form und Lagerung der aus

Stahl hergestellten Sperrklinken (Sperrkegel) d als eine

zweckmäßige hervorzuheben; dann aber auch in der Sicherheit mit welcher der Apparat

functionirt und dabei keiner nennenswerthen Abnutzung unterliegt, es treten die

Sperrkegel erst dann in Wirksamkeit, wenn sie in der ganzen zum Angriff bestimmten

Länge über die Peripherie der inneren Scheibe vorgetreten sind und dann mit der

vollen Arbeitsfläche anliegen.

Diese Vorzüge treten beim Vergleich der Uhlhorn'schen

Erfindung mit der in Bd. CXVIII S. 343 dieses Journals beschriebenen und durch

Abbildungen dargestellten Sperrklinken-Kuppelung des Hrn. Pouyer-Quertier klar

hervor. Das Bedürfniß einer zweckmäßigen Kuppelung für gemeinschaftlich wirkende

Motoren ist a. a. O. durch Hrn. J. Köchlin ausführlich

erörtert worden, und wir glauben, daß demselben durch die sinnreiche Construction

des Hrn. Commerzienraths Uhlhorn vollständig abgeholfen

ist.

S.

Tafeln