| Titel: | Automatisch wirkender Regulator für das elektrische Kohlenlicht, von Lantin und Digney in Paris. |

| Fundstelle: | Band 179, Jahrgang 1866, Nr. CIV., S. 429 |

| Download: | XML |

CIV.

Automatisch wirkender Regulator für das

elektrische Kohlenlicht, von Lantin und Digney in Paris.

Nach Armengaud's Génie industriel, November 1865, S.

262.

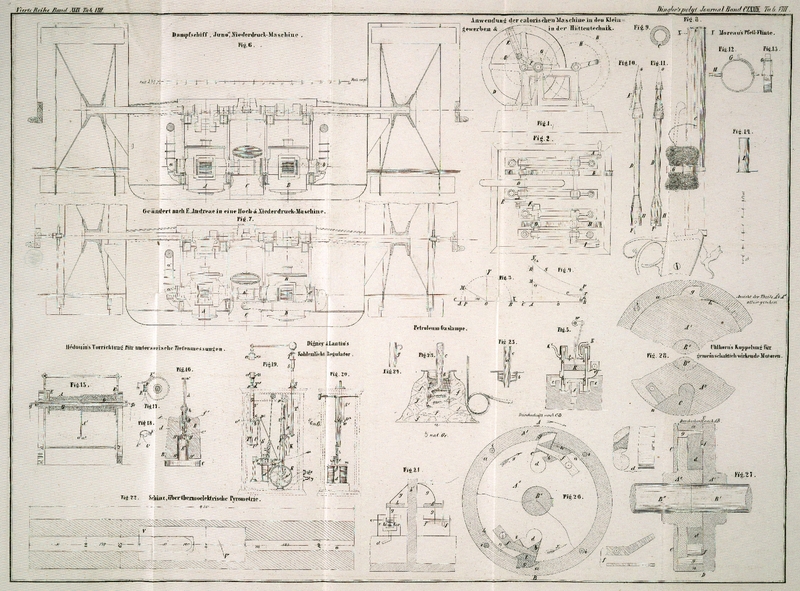

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Lantin-Digney'scher

Kohlenlicht-Regulator.

Der in Rede stehende Regulator soll unserer Quelle gemäß die an einen derartigen

Apparat gestellten Anforderungen in so vollständiger Weise erfüllen, daß er als ein

eigentlicher automatischer Regulator, welcher selbstständig bei der Verbrennung der

Kohlen den Lichtbogen beständig an einer und derselben Stelle erhält, betrachtet

werden könne.

Seine Einrichtung ist aus Fig. 19 und 20 zu ersehen,

welche ihn in der vorderen Ansicht und in einer Seitenansicht darstellen; durch die

punktirten Linien ist die Kapsel angedeutet, in welcher der regulirende Mechanismus

sich eingeschlossen befindet.

In den hohlen metallenen Säulen S und S', von denen jene außerhalb und diese innerhalb der

Kapsel in fixer Weise angebracht ist, sind beziehungsweise die Metallstäbe T und T', ihre metallenen

Führungen beständig berührend, in verticalem Sinne beweglich angeordnet; die an

ihrem oberen Ende mit einem um ein Gelenk drehbaren horizontalen Stab versehene

Säule T, T ist bei a zur

Aufnahme der oberen, die Säule T', T' bei a' zum Anbringen der unteren Elektrode bestimmt. Der

regulirende Mechanismus ist auch hier wie bei vielen der schon bekannten

Kohlenlicht-Regulatoren nicht ein eigenes Triebwerk, sondern es wird bloß

durch das Uebergewicht des Trägers T, T der oberen

Elektrode die zum sicheren Einstellen nothwendige bewegende Kraft erzeugt. Jede der

beiden Säulen T und T' ist

nämlich an ihrem unteren Ende mit einem Ansatze versehen, und diese beiden Ansätze

t und t' sind, wie wir

aus Fig. 19

ersehen, mittelst einer Schnur oder feinen Kette l, l,

welche über die Rollen p, p¹, p² gelegt und beständig gespannt ist, unter sich

so verbunden, daß, wenn die Säule T, T nicht gehemmt

wird, sondern durch ihr Uebergewicht im Sinne der Schwere sich bewegen kann, der

Säule T', T' eine vertical aufwärts gehende Bewegung

beigebracht wird, wodurch also eine gegenseitige Annäherung der Kohlenspitzen

bewerkstelligt werden kann; diese Annäherung findet jedoch nur so lange statt, bis

die Kohlenspitzen in sicheren Contact getreten sind; denn in diesem Augenblicke wird

wenn bei x und y die

Polenden einer in Thätigkeit versetzten Stromquelle eingeklemmt sich befinden, der

arbeitende Strom für den Elektromagneten A hergestellt,

dessen Ankerhebel m, m bei stattfindender

elektromagnetischer Anziehung sofort die Wirkung der bewegenden Kraft zu hemmen hat.

Dieses Einstellen der Elektroden wird nämlich mittelst einer eigenthümlichen

federnden Bremse I, welche auf das Rad R einwirken kann, an dessen Achse die mittlere Rolle p' sich befindet, in sicherer Weise ausgeführt. Der um

die Achse u bewegliche Ankerhebel m, m ist nämlich bei v mit einer Schraube

versehen, die mit ihrem unteren Ende gegen die federnde Platte I drückt, sobald die Ankeranziehung erfolgt; in

letzterem Falle legt sich nun die mit dieser Platte in Verbindung stehende federnde

Bremse in eine Rinne des Umfanges oder in eine Speiche des Rades R und hält dieses fest; es geschieht dieß also in

demselben Augenblicke, in welchem das Kohlenlicht entsteht. Von jetzt an kann, so

lange der Arbeitsstrom stark genug ist, um eine Ankeranziehung von Seite des

Elektromagnetes A zu bewirken, keine der drei

Führungsrollen mehr eine drehende Bewegung annehmen, und es kann also auch, so lange

das Bremsen stattfindet, die Säule T nicht nach abwärts

sich bewegen; nur der Säule T' ist es dabei gestattet,

eine vertical abwärts gehende, aber kurze und begrenzte Bewegung anzunehmen, um die

Kohlenspitzen ohne Unterbrechung des Stromes so weit von einander zu entfernen,

damit der Lichtbogen zu Stande kommen kann. Diese ganz kurze, abwärts gehende

Bewegung des Endes t' wird durch die Führungsrolle p² bewirkt; die Achse der letzteren ist nämlich

an einem um o' drehbaren Lager o angebracht, dessen Drehung nach abwärts so weit erfolgen kann, bis es

dem Aufhalthaken b begegnet; an der Achse der Rolle p² ist nun das Stäbchen b', dessen Stellung durch die Schraube e

sicher regulirt werden kann, so angebracht, daß sein unteres Ende durch die Armatur

m geht und hier an den Elektromagneten A anstoßt. Wird daher beim Schließen der Kette, also

während des Bremsens des Rades R, das Kettchen l stark gespannt, so wird die Rolle p² ihrem Lager o die

erwähnte abwärts gehende Bewegung beibringen müssen, wobei sich dieses in den Haken

b einhängt, um die Kohlenspitzen in der geeigneten

Entfernung von einander zu erhalten.

Bis jetzt haben wir gesehen, wie unmittelbar nach dem Schließen der Kette bei x und y das Selbstentzünden

der Kohlenspitzen und der Lichtbogen durch den Regulator zu Stande gebracht wird,

und es ist also nur noch zu zeigen, wie bei dem allmählichen Abbrennen der Spitzen

ihre gegenseitige Annäherung wieder bewerkstelligt wird. Hat nämlich die Verzehrung

der Kohlen so weit stattgefunden, daß entweder der Strom zu weit abgeschwächt worden

ist oder eine Unterbrechung desselben eintritt, so wird durch Einwirkung der

Gegenfeder der Ankerhebel m, m in seine durch

Begrenzungsschrauben vorgeschriebene Ruhelage zurückgeführt; hierbei wird nun

einerseits das Stäbchen b' nach aufwärts, also das Lager

o der Rolle p²

wieder in die frühere Lage nach oben hin versetzt, andererseits aber trennt sich das

Ende der Schraube v von dem Bremsarme I, so daß jetzt das Rad R

wieder frei wird. Nunmehr kann also die absteigende Bewegung der Säule T und die aufsteigende der Säule T' wieder wie am Anfange erfolgen, so daß also, wenn diese sämmtlichen

Bewegungen rasch genug und sicher auf einander folgen, der Lichtbogen keine

Unterbrechung erleiden wird.

Bezüglich des Stromlaufes mag es ausreichen zu bemerken, daß wenn bei x der Strom eintritt, derselbe zunächst die Spirale des

Elektromagnetes A passiren kann, um von da aus zum

metallenen Rohre S (oder wenn man will zur Säule n, mit welcher ebenfalls die Säule T, nämlich mittelst der Führung bei K, K, in Contact steht) zu gelangen, von wo aus derselbe

durch die obere Elektrode gehend durch die Kohlenenden zur unteren kommen und, bei

q aus dem Metallrohre S'

austretend, nach y und zur Kette zurückkehren kann.

Bezüglich der ungleichen Verbrennung der beiden Kohlenelektroden, vermöge welcher die

obere sich schneller abnutzt, wenn der Strom bei x, die

untere aber, wenn der Strom bei y eintritt, erwähnen die

Constructeure die folgende – schon bekannte – Einrichtung:

„Nimmt man z.B. an, daß die Abnutzung der oberen Elektrode zu

derjenigen der unteren während einer bestimmten Brennzeit wie 15 : 8 sich

verhalte, so muß also vor Allem die Länge der oberen Elektrode 15/8 von derjenig

n der unteren seyn. Um nun den Lichtbogen

beständig an derselben Stelle zu erhalten, benutzt man statt der Führungsrolle

p deren zwei mit gemeinschaftlicher Achse, von

welchen die Durchmesser sich zu einander wie 15 : 8 verhalten; es ist dann

leicht dafür zu sorgen, daß in derselben Zeit, in welcher der Träger T, T der oberen Elektrode um 15 Millimeter von oben

nach unten sich bewegt, derjenige der unteren nur um 8 Millimeter nach aufwärts

steigen kann u.s.w.“

Wenn wir nun am Schlusse unserer Beschreibung die ganze Einrichtung näher betrachten,

so finden wir, daß zwar bei keinem einzigen Organe des vorliegenden Regulators eine

principielle Construction angewendet worden ist, die nicht schon von Anderen

(namentlich von Duboscq, Wartmann, Stöhrer, Serrin etc.)

benutzt worden wäre; es zeigt sich aber auch, daß fast die sämmtlichen bis jetzt

bekannt gewordenen Verbesserungen trotz der großen Einfachheit dieses Apparates hier

nahezu vereinigt sich finden. – Unsere Quelle bemerkt hierüber, daß die

Regulirung des Lantin-Digney'schen Kohlenlichtapparates vermöge

der sorgfältigen Anordnung seiner einzelnen Organe so sicher vorgenommen werden

könne, daß der Lichtbogen mit großer Regelmäßigkeit und selbst dann noch in stetiger

Weise andauert, wenn vermöge der Natur der Stromquelle (wie dieß bei der Anwendung

des magnetoelektrischen Inductionsapparates eintreten kann, wenn hier kein

Commutator verwendet wird), während der Thätigkeit derselben zuweilen kurze Stromunterbrechungen vorkommen, bei welchen also

der Anker momentan von seiner Arbeits- in seine Ruhelage übergeht.

Tafeln