| Titel: | Ueber das oberflächliche Verkohlen des Holzes (insbesondere der Telegraphenstangen) nach dem Verfahren von de Lapparent. |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. X., S. 43 |

| Download: | XML |

X.

Ueber das oberflächliche Verkohlen des Holzes

(insbesondere der Telegraphenstangen) nach dem Verfahren von de Lapparent.

Aus den Annales télégraphiques, t. VIII, p.

581; December 1865.

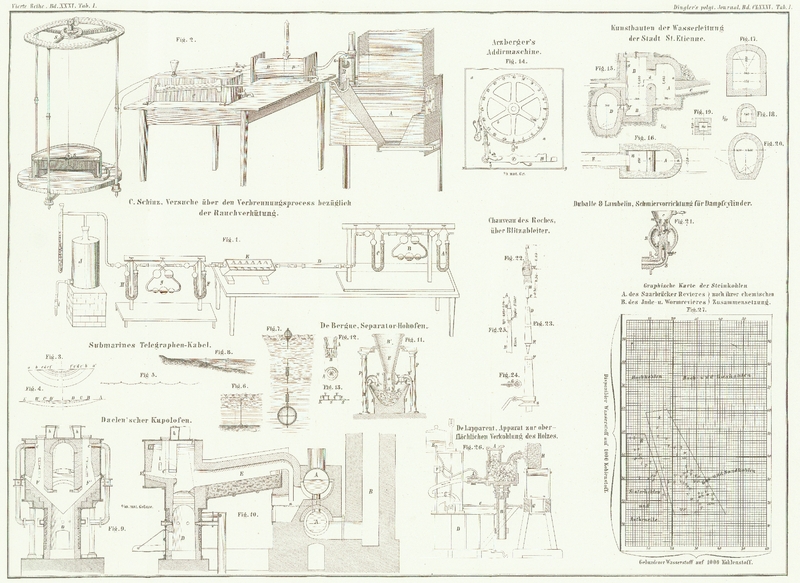

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

de Lapparent's Verfahren zum Ankohlen des Holzes insbesondere der

Telegraphenstangen.

Die Anwendung der mit Kupfervitriollösung imprägnirten Telegraphenstangen bietet auf

den Eisenbahnen und Haupt-Telegraphenlinien, sowie auch in waldlosen

Gegenden, wo das Holz in hohem Preise steht, sehr erhebliche Vortheile dar. Indessen

ist diese stets mit großen Kosten verknüpfte Imprägnirung nicht mehr in gleichem

Maaße gerechtfertigt, wenn es sich um untergeordnete Zweiglinien handelt, welche

durch bewaldete Landstrecken führen, in welchem Falle es stets vortheilhafter seyn

wird, die Bäume, anstatt der Imprägnirung, einer verhältnißmäßig wenig kostspieligen Behandlung

zu unterwerfen, durch welche ihre Dauer ebenfalls sehr merklich erhöht wird.

Die beiden empfehlenswerthen Behandlungsweisen, denen die nicht imprägnirten Hölzer

zur Erreichung des erwähnten Zweckes unterworfen werden können, sind das Theeren und das oberflächliche

Verkohlen (Ankohlen) derselben. Das erstere Verfahren ist ziemlich theuer

und läßt sich mit Vortheil nur bei hartem und im Herbste oder im Winter geschlagenem

Holze anwenden. Das oberflächliche Verkohlen dagegen, durch welches die Keime der

zur Zerstörung des Holzes beitragenden Pilze vernichtet, und gleichzeitig die Poren

seiner Außenfläche verschlossen worden, so daß es in gewissem Grade undurchdringlich

gemacht wird, ist weit wirksamer. Sind die geschlagenen Bäume auf mehrere kleine

Lagerplätze vertheilt, so wird zu dieser Verkohlung eine sogenannte Schweröllampe gebraucht; wo indessen eine große Anzahl

von Stämmen anzukohlen ist, wendet man mit Vortheil einen retortenartigen Apparat

von Gußeisen an, in welchem die zur Verkohlung des Holzes erforderliche Flamme mit

Steinkohlen erzeugt und durch einen Strom sehr feuchter Luft unterhalten wird. Wir

geben nachstehend die Beschreibung sowohl der Lampe, als auch des Apparates.

Die Ankohlungslampe.

In der zur oberflächlichen Verkohlung (Ankohlung) des Holzes nach dem de Lapparent'schen Verfahren dienenden Lampe wird ein

flüssiges Brennmaterial, sogenanntes Schweröl, gebrannt,

welches alle Gasfabriken gewinnen, die ihre Theere destilliren. Auch kann man jede

Art von Mineralöl, z.B. rohes Petroleum, Schieferöl etc. in jener Lampe brennen und

in manchen Fällen ist es zur Vermeidung zu starken Rauches sogar vortheilhaft, ein

Gemisch von gleichen Theilen Schweröl und Petroleum anzuwenden.

Die Lampe hat einen cylindrischen, auf einem horizontalen Dochthalter von ovalem

Querschnitte angebrachten Docht. Diesen Docht bringt man an seine Stelle mittelst

eines kleinen, aus Weißblech angefertigten Conus, der in den Fuß der Lampe

eingeführt und wieder herausgezogen wird, sobald der Docht angebracht ist. Letzterer

taucht nicht unmittelbar in das Oel, sondern dieses wird ihm durch einen besonderen,

aus unverwebten Baumwollfäden bestehenden Saug- oder Speisedocht zugeführt.

Dieser Saugdocht ist möglichst nahe am Boden des Oelbehälters, bis wohin der

eigentliche Brenndocht reicht, über den letzteren hinübergezogen. Das Niveau des

Oeles muß ziemlich constant bis zum unteren Ende des horizontalen Dochtes erhalten

werden.

Um die Lampe anzuzünden, zieht man den Hauptdocht etwa 1 Centim. breit hervor, gießt

dann so viel Oel ein, daß es bis zu der angegebenen Höhe steht, und wartet, bis sich

beide Dochte vollgesogen haben. Darauf setzt man die Lampe mittelst eines

Kautschukrohres mit dem Blasebalge in Verbindung, hebt den Kamin der Lampe in die

Höhe, steckt die Lampe an, senkt den Kamin nieder, und fängt vorsichtig an zu

blasen; sobald die Flamme aus dem Kamin hervorschlägt, verstärkt man den Luftstrom

allmählich, bis die Flamme ganz weiß erscheint, nicht mehr raucht und ununterbrochen

fortbrennt. Sie muß in einer Länge von 10 bis 15 Centimetern aus dem Kamin

hervorschlagen.

Ist die Flamme gut und wird der Gebläsewind regelmäßig zugeführt, so braucht man zum

Ankohlen des Holzes die Lampe nur vor dem letzteren hinzuführen, muß sich aber dabei

hüten, das Holz in wirklichen Brand zu setzen, da die zur Verschließung der äußeren

Poren und zur Vernichtung der Pilzkeime dienende verkohlte Rinde nur 0,5 bis

höchstens 1 Millimeter stark seyn soll. Das Holz darf bei dem Processe keine Flamme

geben; seine Oberfläche wird schwarz; entfernt man den die letztere bedeckenden

Staub mittelst einer weichen Bürste, so muß es glatt bleiben, größere Härte und eine

rothe oder rothbraune Färbung zeigen. Es ist indessen nicht nöthig, diesen Staub an

den Stellen zu entfernen, welche nicht angestrichen werden sollen.

Zu diesem Ankohlen sind drei Arbeiter erforderlich, von denen der eine das Gebläse

besorgt, der zweite die Lampe hält und der dritte die zu verkohlende Stange umdreht.

Die letztere kann horizontal auf zwei Querhölzer zu liegen kommen. Da die Lampe

schwer ist, so würde es wohl zu empfehlen seyn, an den aus Eisendraht bestehenden

Henkel, mit welchem sie versehen ist, eine über eine horizontale Welle laufende und

an ihrem anderen Ende ein Gegengewicht tragende Schnur zu befestigen. Die so

gehaltene Lampe würde der Arbeiter leichter längs der zu verkohlenden Fläche

hinführen können. Nach Vollendung der Operation kann man die Telegraphenstangen an

ihren oberen Enden etwa 20 Centimeter breit mit Oelfarbe anstreichen, wenn man sie

an dieser Stelle nicht auf irgend eine andere Weise gegen den Einfluß der

Atmosphärilien schützen will.

Der Ankohlungsapparat.

Der zum Ankohlen großer Quantitäten von Holz dienende Apparat ist in Fig. 26 dargestellt.

A ist der zur Aufnahme des Brennmaterials dienende

Ofen.

B ist eine bewegliche, den Ofen tragende Säule, welche

dazu dient, den Ofen

mittelst des auf dem Tische C angebrachten beweglichen

Schlittens nach Bedürfniß in horizontalem oder verticalem Sinne zu bewegen.

C Bühne oder Tischplatte, welche den Ofen nebst dem

Schlitten trägt.

D doppelter Blasebalg, welcher mit dem Ofen durch ein

Kautschukrohr in Verbindung steht.

E Behälter zur Aufnahme von Wasser oder einer andern

Flüssigkeit, welche in den Ofen injicirt wird.

F Hähne zur Regulirung der Quantität des bei jedem

Gebläsewechsel in den Ofen zu injicirenden Wassers.

G hölzerne, das anzukohlende Holzstück tragende Bank;

H das anzukohlende Holzstück.

Der Apparat wird in folgender Art in Betrieb gesetzt:

1) Man füllt die Höhlung, in deren Nähe das die Gebläseluft zuführende Kautschukrohr

mündet, mit Wasser, welches nach Bedürfniß durch frisches ersetzt wird und dazu

bestimmt ist, das Kautschukrohr vor der hohen Temperatur des Ofens zu schützen.

2) Man feuert den Ofen mit klarem Holze an, wobei die untere, an der Vorderseite

angebrachte Thür, sowie die obere, zum Aufgeben des Brennmaterials dienende Mündung

des Ofens geöffnet bleiben muß.

3) Ist das Holz angebrannt, so schließt man die vordere Thür, lutirt die Fugen mit

Lehm und läßt das Gebläse an; dann gibt man das Brennmaterial durch die obere

Mündung nach und nach und in geringen Quantitäten auf, bis der Ofen damit ganz

gefüllt ist.

4) Sobald das Brennmaterial in vollem Brande ist, wird die obere Ofenmündung

geschlossen, so daß die Flamme durch die an der Vorderseite des Ofens befindliche

gebogene Tubulatur entweicht. Diese ununterbrochen und regelmäßig durch das Gebläse

unterhaltene Flamme wird auf das Holz geleitet und bewirkt die Ankohlung desselben

binnen sehr kurzer Zeit.

5) Ist der Ofen in gutem Gange, was gewöhnlich nach 10 bis 15 Minuten der Fall ist,

so regulirt man die Injicirung des Wassers mittelst der Hähne F. Dieses Wasser wird vom Gebläsewind mitgerissen und zersetzt sich in

Berührung mit dem glühenden Brennmaterial in Wasserstoff-, Kohlenoxyd-

und Kohlensäuregas. Diese brennbaren Gase verbinden sich beim Ausströmen aus der

Tubulatur des Ofens mit dem atmosphärischen Sauerstoffe und erhöhen in

beträchtlichem Grade das Verkohlungsvermögen der aus dem Brennmaterial erzeugten

Flamme.

6) Wenn die Flamme schwächer wird, bringt man durch die obere Mündung des Ofens ein

Schüreisen ein und ersetzt den verbrannten Brennstoff durch frischen, den man

wiederum in nur kleinen Quantitäten zusetzt. Diese Operation muß, der Natur des Brennmaterials

entsprechend, mehr oder weniger oft wiederholt werden.

Als Brennstoff kann man ein Gemenge von Kohks und Holzkohle, aber auch Steinkohle,

Holzkohle, Holz, überhaupt jedes starre oder flüssige Brennmaterial (letzteres muß

eingespritzt werden) anwenden, welches eine Flamme zu erzeugen vermag.

Die Anwendung dieses Apparates ist außerordentlich leicht und von einem intelligenten

Arbeiter in wenigen Stunden zu erlernen.

Die anzukohlenden Hölzer müssen vor Nebel und Regen auf das Sorgfältigste geschützt

werden; denn selbstverständlich muß das Wasser, von welchem das Holz durchtränkt

ist, erst verdampft werden, bevor die Verkohlung der äußeren Theile desselben

eintreten kann; dadurch wird ein Verlust an Brennmaterial, besonders aber an Zeit

verursacht.

Wenn man dieses Verfahren auf Querschwellen anwendet, so

kann man auf einem Eisenbahn-Bauhofe mittelst eines Zeltdaches oder Schuppens

so viele derselben gegen Nässe schützen, als für drei bis vier Arbeitstage

erforderlich sind.

Tafeln