| Titel: | Ueber die Eintheilung der fossilen Brennmaterialien und deren Hauptunterscheidungsmerkmale; von Dr. H. Fleck, Professor der Chemie an der kgl. polytechnischen Schule in Dresden. |

| Autor: | Hugo Fleck [GND] |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. XII., S. 48 |

| Download: | XML |

XII.

Ueber die Eintheilung der fossilen

Brennmaterialien und deren Hauptunterscheidungsmerkmale; von Dr. H. Fleck, Professor der Chemie an der kgl.

polytechnischen Schule in Dresden.

(Fortsetzung von Bd. CLXXX S. 471.)

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Fleck, über die Eintheilung der fossilen Brennmaterialien und deren

Hauptunterscheidungsmerkmale etc.

In der Verfolgung der uns gestellten Aufgabe, für die Beurtheilung der Steinkohlen

allgemeine und leicht anwendbare Principien zu gewinnen, wenden wir uns dem für

Deutschland nicht minder wichtigen Saarbecken zu, welches in seinem Kohlenreichthum

dem westfälischen Kohlenrevier kaum nachstehen dürfte und in seinen

Abbauverhältnissen noch im Anfang der bauwürdigen Flötze steht, deren Ausdehnung,

Zahl und Mächtigkeit zwar vollständig noch nicht genügend abgeschätzt werden kann,

deren Gesammtmächtigkeit man aber 3000 Zoll über 6 2/3 Quadratmeilen verbreitet

annehmen kann, wodurch man 576 Millionen Quadratlachter zu 8000 Centnern oder nahe

an 5 Milliarden Centner erhält; das ist aber Stoff zu der gegenwärtigen Production

von ungefähr 50 Millionen Centnern auf 100000 Jahre.

Ist die Mächtigkeit von 2000 Zoll einerseits nicht überall vorhanden, oder für den

Bergbau erreichbar, als dessen äußerste Grenze man bei dem heutigen Stande der

Technik 500 Lachter annimmt, so vermehrt andererseits die wellenförmige Lagerung den

Flötzinhalt; ferner ist die Stärke von 3000 Zoll sehr niedrig gegriffen, zumal man

wohl später noch manches Flötz bauen wird, welches jetzt die Gewinnung nicht lohnt.

Mache man aber beliebige Abzüge, so bleibt immerhin ein erstaunlicher Reichthum, mit

dessen Hebung erst ein geringer Anfang gemacht ist. Große Felder stehen noch

unberührt und kaum dürfte es in einem anderen Kohlendistricte vorkommen, daß man in

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Knotenpunkte dreier Eisenbahnen einen

Stollenbetrieb auf bisher völlig unverritzten Flötzen beginnen kann.Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas, Bd. I.

Die Kohlen des Saarbeckens treten ihrem physikalischen Charakter und der denselben

bedingenden chemischen Zusammensetzung nach so gekennzeichnet auf, daß gerade in den

aus letzteren sich ergebenden Eigenschaften eine Bestätigung der unserer

Betrachtungsweise zu Grunde gelegten Gesetzmäßigkeiten zu erkennen ist. Ein der Saarkohle

einerseits nachtheiliger, andererseits derselben zu Statten kommender Umstand ist

ihr großer Reichthum an flüchtigen Grundstoffen. Der Kohlenstoff beträgt nur bei

wenig Flötzen über 80 Proc. der aschenfreien Kohlensubstanz, während er bei den

meisten westphälischen Kohlen 90 Proc. näher steht und kaum unter 80 sinkt. Die

Differenz wird durch einen sehr beträchtlichen Sauerstoffgehalt ausgeglichen,

welcher andererseits oft das Verhältniß des disponiblen Wasserstoffes zu dem

gebundenen ein gleiches seyn läßt; ja in einzelnen Fällen beobachten wir, daß die

Menge des letzteren den ersteren übertrifft.

Die praktischen Folgen dieses Verhältnisses sind:

1) lebhaftes Rußen der Saarkohle,

2) geringes Ausbringen an Kohks,

3) geringer Heizeffect, dagegen

4) hohes Ausbringen an Leuchtgas,

5) vorzügliche Brauchbarkeit für Flammfeuerungen.

Die Festigkeit der Saarbrücker Flötze hat vor denen des Inde- und Wormreviers

und den tieferen Flötzen des Ruhrbeckens den Vortheil, daß die Kohlen

verhältnißmäßig viel stückreicher fallen, in Folge dessen sich vortheilhafter

transportiren lassen und den belgischen und Aachener Kohlen, trotz eines höheren

Aschengehaltes, Concurrenz zu machen im Stande sind.

Die Saarkohlen sind dem einigermaßen Geübten auf den ersten Blick kenntlich.

Abgesehen von dem Reichthum an großen, scharfkantigen Stücken, welche besonders von

den mageren Flötzen schon durch ihre Größe und Absonderung auffallen, gibt das

Vorkommen von Bitterspath, welcher in höchst feinen Blättchen die senkrechten Klüfte

der Kohlen erfüllt und bei der Trennung der Stücke abfällt, den Kohlen ein

eigenthümlich geschecktes Ansehen. Sie kennzeichnen mit ihren weißen Streifen auf

schwarzem Grunde ihre preußische Angehörigkeit.

Ein anderes Merkmal der Saarkohle ist das reichliche Vorkommen von Faserkohle

(Rußkohle), welche die Backfähigkeit der Kohlen bei deren Verkohkung in erhöhtem

Grade beeinträchtigt. Ihrer Textur nach ist die Saarkohle eine ausgezeichnete

Schieferkohle, mit einzelnen Pechkohlenstücken durchsetzt und durch ihren höchst

geringen Schwefelkiesgehalt liefert sie zum Hohofenbetrieb ausgezeichnet

qualificirte, schwefelfreie Kohks.

Zum Unterschied von den Lagerungsverhältnissen der Ruhrkohlen sind im Saarbecken die

hangenden Flötze magere, die liegenden fette Kohlen; doch tritt die Menge der

letzteren den ersteren gegenüber zurück, so daß im Ganzen nur wenige Flötze

eigentliche Backkohlen enthalten.

Es ergibt sich dieß zunächst aus folgender Tabelle, welche das Verhältniß des

disponiblen und gebundenen Wasserstoffes auf 1000 Kohlenstoff in den bis jetzt

untersuchten Kohlensorten Saarbrückens angibt.

Textabbildung Bd. 181, S. 50

Steinkohlen; disponibler;

gebundener; Wasserstoff; Gerhardgrube; Beustflötz; Landsweiler Flötz;

Heinrichflötz; 9. Flötz 54'' mächtig; 16. Flötz Kallenberg; Heinitzgrube; Flötz

Kallenberg, 1/2 Saarstollen; Blücherflötz; Asterflötz; Leopoldflötz;

Gneisenauflötz; Landsweiler Nebenback Nr. 1; Nostizflötz; Augustflötz;

Alexanderflötz; Grubenwalderflötze; Dudweiler Grube; 15. Flötz 45'' mächtig;

Natzmerflötz; 1/2 Saarsohle; Beierflötz; Landsweiler Hauptback; 17. Flötz Jacob;

v. d. Heydtgrube; 18. Flötz Sophie; 19. Flötz 36'' mächtig; Carlflötz; Grube

Geislautern; 54. Flötz im Ostfelde; Flötz Alvensleben; Flötz Emil; Redengrube;

Grube Kronprinz; Friedrich Wilhelm bei Schwalbach; 1. Flötz 30'' mächtig; 2.

Flötz 86'' mächtig; Jacobflötz; Grube Kronprinz bei Delsburg; 4. Flötz 65''

mächtig; Landsweiler Flötz Nebenback 2; Heiligenwalder Flötz, Hauptback; Grube

Itzenplitz; Flötz Ernst; Nebenback; Flötz Sophie; Halbe Saarsohle;

Tagesstreckensohle; 84'' Flötz; Flötz Jacob; Landsweiler Nebenback Nr. 3; Flötz

Friedrich; Flötz Wilhelm

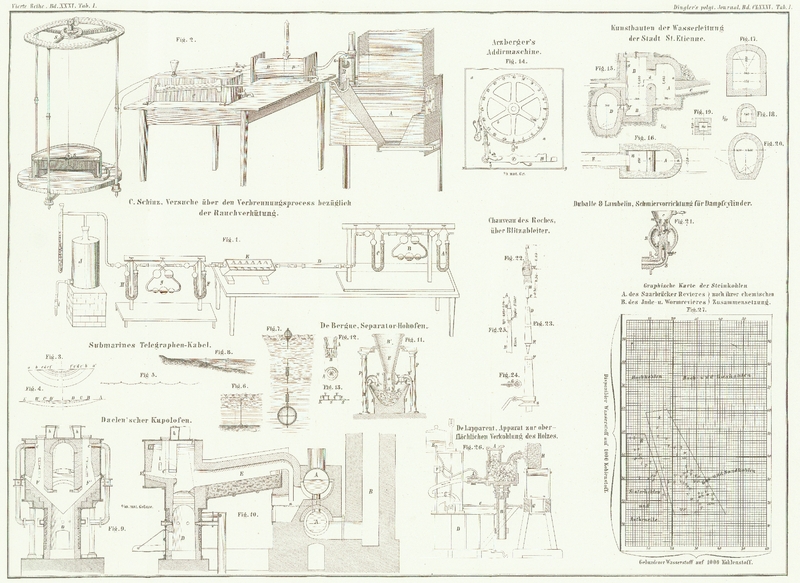

Durch Auftragen der hierbei aufgestellten Zahlenwerthe auf die graphische Karte, Figur 27,

erlangen wir zunächst folgende Eintheilung für die Saarkohlen:

I. Backkohlen:

Dudweiler Grube: Beierflötz Nr. 11.

Natzmerflötz

Nr. 10.

v. d. Heydtgrube: Beustflötz Nr. 13.

Heinitzgrube: Blücherflötz Nr. 3.

II. Back- und Gaskohlen:

Heinitzgrube: Asterflötz Nr. 5.

Gerhardgrube: Heinrichflötz Nr. 2.

Heinitzgrube: Augustflötz Nr. 9.

Flötz Kallenberg: 1/2 Saarsohle Nr. 29;

15. Flötz, 1/2 Saarsohle Nr. 35.

Letztere zwei Kohlensorten bilden den Uebergang zu den Gaskohlen im engeren Sinne, welchen alle anderen bis jetzt untersuchten

Saarkohlen angehören. Diese selbst lassen sich in Bezug auf ihren Gehalt an

disponiblem Wasserstoff, sofern derselbe die Zahl 30 übertrifft oder nicht, in zwei

Unterabtheilungen bringen, von welchen die erste mit mehr als 30 disponiblem

Wasserstoff noch zur Kohksfabrication im Appolt'schen

Ofen geeignet erscheint. Hierzu sind zu zählen:

Gerhardgrube: Beustflötz Nr. 1.

Landsweiler Flötz: 17. Hauptback Nr. 37.

Grube Itzenplitz: Flötz Sophie, Tagesstreckensohle Nr. 46.

Heinitzgrube: Nostizflötz Nr. 8.

Heiligenwalder Flötz: 84, Nr. 24.

Grube Itzenplitz: Flötz Ernst Nr. 44.

Landsweiler Flötz: Nr. 39.

Grube Kronprinz bei Delsburg: Nr. 43.

Landsweiler Flötz: 10. Flötz Kallenberg Nr. 28.

Landsweiler Nebenback: 1, Nr. 31.

Grubenwalder Flötze: Nr. 33.

Alle anderen Kohlensorten würden auch in den bestconstruirten Kohksöfen nur sehr

lockere und daher für den Transport in keiner Weise geeignete Kohks liefern. Dieser

Umstand und das verhältnißmäßig geringe Vorkommen backender Kohlen im Saarbecken

überhaupt, ließ in letzterem das Verkohlungswesen in der Einrichtung von Kohksöfen

geeigneter Construction zu einem Grade der Vollkommenheit gelangen, welcher bis

jetzt nur durch die unter noch ungünstigeren Verhältnissen in Bezug auf die

Kohlenqualität arbeitenden Verkohkungsanstalten des Lüttich-Aachener Beckens

übertroffen wurde. Saarbrücken hat sich durch letzteren, mit seiner Grube Dudweiler

an der Spitze, zu der bedeutendsten und wichtigsten Versuchsstation im

Verkohlungswesen herangebildet.

Charakteristisch für die Kohlen des Saarbeckens ist ihre große Veränderlichkeit durch

längeres Lagern, welche Eigenschaft hauptsächlich in dem hohen Gehalt an gebundenem,

d.h. durch Sauerstoff bindbarem und als chemisch gebundenes Wasser anzunehmendem

Wasserstoff ihren Grund haben dürfte. Letzterer bedingt eine fortschreitende

Vermoderung, als deren Product die häufig auftretenden schlagenden Wetter in den

Saarbrücker Gruben sich herausstellen, wie andererseits der schnelle Uebergang

dieser Kohlen in eine

gasarme Sinterkohle während des Lagerns hiermit Hand in Hand geht.

Derartige gasreiche Kohlen treten aber ihren Verkohkungsproceß schon bei

verhältnißmäßig niedriger Temperatur an und liefern zumal im Anfang desselben eine

reichliche Gasentwickelung, welche, schnell abbrechend, die Sinterung der Kohks

bedeutend erschwert. Durch diesen Umstand bedingen die Saarkohlen Kohksöfen mit

großer Heizfläche und niedrigem Gewölbe, deren Wandungen zumal gegen Ende der Charge

stark erwärmt werden müssen. Daher finden die von François construirten und von Haldy für

die Saarkohlen verbesserten Kohksöfen, sowie die von Smet

und Fabry errichteten und endlich auch die Appolt'schen Oefen, welche sämmtlich diesen Ansprüchen in

größerem oder geringerem Grade genügen, praktische Verwerthung.Steinkohlen Deutschlands, Bd. II S. 376 u. f.

Auf den de Wendel'schen Werken in Saarbrücken waren Anfang

1865 im Betriebe:

180 Kohksöfen nach François

mit zu 48 Centner Ladung und 48stündiger Charge,

20 Kohksöfen nach Smet mit zu 30

Ctr. Ladung und 24 stündiger Charge,

5 Kohksöfen nach Appolt mit je 18

Kannen à 28 Ctr. Ladung bei 24stündiger

Charge.

Wie schon oben angedeutet, nimmt die Menge gasförmiger Zersetzungsproducte mit der

Quantität der in einem Brennmaterial verdichteten Gase: Wasserstoff und Sauerstoff

zu, vorausgesetzt, daß die Verkohlungstemperatur in allen Theilen des Gasmaterials

gleich hoch ist, um die Bildung einfachster Gasverbindungen, wie Kohlenoxydgas und

Sumpfgas es sind, zu bedingen. Chemisch verdichtet nennt man obige Gase, weil deren

Quantität in dem bei 105° C. getrockneten, also von hygroskopischem Wasser

völlig befreiten Gasmaterial bestimmt wurde und im Allgemeinen beobachten wir bei

gasreichen Kohlen, sobald in denselben die Menge des gebundenen Wasserstoffs sie als

Gas- oder Sandkohlen in engerem Sinne erscheinen läßt, daß in dem aus ihnen

erzeugten Leuchtgas der Gehalt an Kohlenoxydgas und Wasserstoff, dem Sumpfgas

gegenüber, in den Vordergrund tritt, während bei den Backkohlen oder bei

Back- und Gaskohlen mit deren Zunahme an disponiblem Wasserstoff die Menge

des Sumpfgases, dem Kohlenoxyd und Wasserstoff Verhältnisse zu dessen specifischem Gewicht und dessen

Verbrennungswärme, welche beide Werthe wiederum von dessen chemischer

Zusammensetzung abhängig erscheinen.Steinkohlen Deutschlands, Bd. II S. 258 u. f.

Nach diesen Grundsätzen gehören die Kohlen Saarbrückens zu den eigentlichen

gasreichen Kohlen, wie sie das Zwickauer Kohlenbecken in fast gleicher Qualität, bei

geringerem Aschengehalte, besitzt, so daß sich z.B. die Gasausbeute der Kohlen

von

Grube Heinitz

Bürgerschacht

Stockheim

in Saarbrücken

in Zwickau

verhält

= 1000

:

955

:

945.

Insofern aber die Qualität eines Leuchtgases wesentlich von

dessen Gehalt an diffundirten Theerdämpfen: Benzin, Amylen, Propylen, Butylen etc.

abhängig ist, diese aber, mit dem Gehalt an disponiblem Wasserstoff in der Kohle,

der Menge nach zunehmen, sind wir berechtigt, diejenigen Steinkohlen als die besten

Gaskohlen zu betrachten, welche nicht bloß in Folge ihres hohen Gehalts an

gebundenem Wasserstoff viel Leuchtgas, sondern auch

bedingt durch viel disponiblen Wasserstoff ein gutes

Leuchtgas liefern. Gaskohlen sind daher alle Kohlen, welche mehr als 20 gebundenen

Wasserstoff auf 1000 Kohlenstoff enthalten; ihre Qualität nimmt zu mit ihren

backenden Eigenschaften, die selbst wieder von dem disponiblen Wasserstoff abhängig

sind. Kohlen, welche daher mehr als 20 gebundenen und mehr als 40 disponiblen

Wasserstoff besitzen und auf der graphischen Kohlenkarte Figur 27 rechts von der

Verticallinie 20 stehen und über der Horizontallinie 40 sich befinden, heißen

Back- und Gaskohlen und sind als die besten aller

Kohlensorten zu betrachten. Für die Gastechniker sind daher alle rechts von der

Verticallinie 20 liegenden Kohlen von Interesse, deren Werth für die Gasbeleuchtung

mit ihrem Gehalt an disponiblem Wasserstoff wächst.

In den Kohlenrevieren des westlichen Deutschlands treten außer den bis jetzt näher

betrachteten Kohlensorten: Backkohlen, Back- und Gaskohlen, Gas- und

Sandkohlen, auch Sinterkohlen in vorwaltendem Grade auf,

mit deren Förderung sich hauptsächlich jene Steinkohlengruben beschäftigen, welche,

in der Richtung von Aachen nach Pas de Calais, Belgien, einen Theil des

nordöstlichen Frankreichs durchziehen und für Deutschland unter dem Namen der

Kohlenlager des Inde- und Wormreviers von Bedeutung sind.

Die oberen Flötze dieses mehrfach unterbrochenen Kohlengebietes enthalten vorwaltend

Fettkohlen, d.h. Kohlen mit backenden Eigenschaften, welche in ihrer Zusammensetzung

den westfälischen Steinkohlen sehr nahe stehen, während die tieferen Flötze

hauptsächlich die den Anthraciten am nächsten stehenden Sinterkohlen einschließen.

Das Inde-Bassin oder die Eschweiler Mulde, wird gegen Westen durch eine große

Verwerfung, Münstergewand, begrenzt, die in der Nähe der Inde durchsetzt. Von den

bis jetzt bekannten, übereinander liegenden 46 Flötzen des Inde-Bassins

werden die oberen 34 die inneren, oder Binnenwerke genannt, deren Kohlen zum größten Theil der

Backkohle (Fettkohle) angehören, welche bei geringer Festigkeit sich durch starken

Glanz auszeichnen.

Die unteren 12 Flötze führen den Namen der Außenwerke und

enthalten zum größten Theile Sinterkohlen. Das Wormrevier liegt in demjenigen

Gebirgstheile, welcher die südwestliche Fortsetzung der Eschweiler Mulde enthält, in

welcher, der höheren Lage wegen, selbst die Flötzgruppe der Außenwerke nicht

vorhanden ist. Die Kohlenflötze dieses Reviers bilden eine große, gegen Nordost hin

einsinkende Mulde, welche aber durch enge spitze Sättel vielfach in besondere Mulden

getheilt ist und sich dadurch wesentlich von der abgerundeten Mulde unterscheidet.

Die ganze Wormsmulde liefert nur magere Kohle, welche sich als Sinterkohle durch

geringen Gasgehalt den Anthraciten nähert und wohl zum Theil als anthracitische

Kohle betrachtet werden kann. Sie ist fester als die Kohle des Inde-Reviers

und liefert daher mehr Stückkohle, weniger Klein.

Der Gehalt der Kohlen der Eschweiler Mulde an Blei und Zink, der sich an den

Kohksöfenthüren und in den Hohöfengichten als Anflug zu erkennen gibt, ist seiner

Quantität nach noch nicht genügend ermittelt und bei dahin gehenden Untersuchungen

bis jetzt nur constatirt, daß die Schieferthone einen noch größeren Gehalt an diesen

Metallen besitzen, als die Kohlen, in welchen dieser Gehalt vielleicht nur in den

kleinen Schiefermittelchen sich vorfindet.

Es sind aus dem Inde- und Wormrevier bis jetzt 17 Sorten Kohle untersucht

worden, die in ihrem Gehalt an disponiblem Wasserstoff zwar vielfach verschieden

sind, aber sich sämmtlich durch höchst geringen Sauerstoffgehalt auszeichnen und aus

diesem Grunde, wie aus Fig. 27, B zu erkennen, eine ganz bestimmte Lage auf der

chemischen Kohlenkarte einnehmen.

Auf 1000 Kohlenstoff sind

enthalten:

in den Kohlen von

disponiblerWasserstoff.

gebundenerWasserstoff.

Centrumsgrube. 1) Flötz

Gyr, 2) „

„

3) „

Fornegel,

4) „

Hartekohl,

5) „

Schlemmeriche,

6) „

Großkohl, 7) „

Kirschbaum,

8) „

Hopp. Jamesgrube. 9) Flötz

Großkohl,

10) „ Grossathwerk.

Grube Kircheich. 11) Flötz

Grossathwerk.Neulangenberggrube. 12) Flötz Furth.

Athgrube. 13) Flötz

Großlangenberg. Grube

Langenberg.14) Flötz Hochlangenberg.

Grube

Anna. 15) Flötz Nr. 7.

16) „ Nr.

10.

17) „ Nr.

12.

47,8542,3747,6230,4037,1738,3129,79 31,5542,5538,9130,0340,1638,91

35,7122,3730,7732,68

1,81 3,47

3,28 5,88 6,99 10,4511,6312,15 5,22 3,78

10,00 5,81 5,68

8,4416,2610,9412,71

Nur in sechs der bis jetzt untersuchten Kohlensorten des Inde- und Normreviers

übersteigt der gebundene Wasserstoff die Zahl 10 und von diesen ist keine eine

Backkohle zu nennen. Alle diejenigen Kohlensorten, welche mehr als 40 disponiblen

Wasserstoff besitzen und zu den Backkohlen gehören, wie die Kohle von Flötz Gyr,

Fornegel, Großkohl und Furth, zeichnen sich durch sehr geringen Gehalt an gebundenem

Wasserstoff, also durch einen geringen Sauerstoffgehalt aus.

Während wir unter den westfälischen Kohlen auch die mit größerem Sauerstoffgehalt

noch als Backkohlen bester Qualität finden, scheint hier das Auftreten derartiger

Kohlen gänzlich zu mangeln. Daß dieß eine Eigenschaft des ganzen Kohlenbeckens

selbst ist und nicht vereinzelt im Inde- und Wormrevier auftritt, beweisen die

Resultate der Untersuchungen belgischer und französischer Kohlen der Becken in den

Departements du Nord und Pas de Calais, von Mons, Charleroi, Namur und Lüttich.

Auf 1000 Kohlenstoff sind

enthalten:

in den Kohlen von

disponiblerWasserstoff.

gebundenerWasserstoff.

Mons„„„„Pas de

Calais„ „Valencienne„Charleroi„„

53,9353,8943,1047,6448,8448,9343,5155,1136,7146,2934,5840,41

10,5714,71 8,7515,2916,52 8,43 7,0110,08 3,74 7,81 5,53 7,42

Mit Ausnahme der Steinkohlen von Mons, welche, nach Marilly's Untersuchungen, den westphälischen Backkohlen angehören, finden

wir, daß der gebundene Wasserstoff die Zahl 10 kaum übersteigt, und daß wir es daher

auch hier mit sauerstoffarmen Kohlen zu thun haben, von denen einzelne, deren

disponibler Wasserstoff unter 40 liegt, den Sinterkohlen im engsten Sinne

angehören.

Letztere, die Sinterkohlen, welche wir in den Becken des Inde- und Wormreviers

und im Lütticher Becken vorwaltend vertreten finden, besitzen bei starkem Glanze und

oft krystallinischem Gefüge eine große Zerreiblichkeit und liefern in Folge dessen

viel Grubenklein, dessen Aufbereitung und Verwerthung sich um so schwieriger

gestaltet, als die Verkohkungsfähigkeit der Sinterkohlen eine sehr geringe

erscheint. In neuerer Zeit wird dasselbe daher zu Briquets verwerthet, über deren

Darstellungsweise Dr. Oppler's Broschüre „über die Fabrication künstlicher

Brennstoffe (Berlin, 1864, Verlag von Jul. Springer), sowie der II. Band der „Steinkohlen

Deutschlands“ Seite 401 ausführliche Mittheilungen enthält.

Insofern es die Aufgabe der Briquetfabrication ist, das Kohlenklein von geringem

Aschengehalte durch heiße Pressung in Stückkohlen von thunlichster Festigkeit zu

formen, hat es dieser Industriezweig mit einer praktisch um so schwieriger zu

lösenden Aufgabe zu thun, je weniger das Kohlenklein von geringster Backfähigkeit,

wie das der Sinterkohlen es ist, sich durch Einwirkung des Asphaltes als Bindemittel

unter Einfluß hoher Temperaturen zu einem gleichartigen Ganzen vereinigt.

In wieweit in dieser Beziehung der verschiedene Grad der Weichheit des Asphaltes, die

Art und Abstammung desselben, der Grad seiner Erhitzung bei der Destillation der

Theeröle von Einfluß sey, sowie inwieweit die Vermischung des abzudestillirenden

Theeres mit einem Antheil Sinterkohlenklein, behufs der innigeren Vereinigung des

letzteren mit dem Asphalt zu einem der Stückkohle möglichst ähnlichen Bindemittel,

vielleicht von Vortheil erscheint, darüber müssen praktische Versuche entscheiden.

Aus allen bis jetzt über diesen Industriezweig vorliegenden Thatsachen und

Erfahrungen geht zur Genüge hervor, daß nicht jedes Bindemittel sich zur Herstellung

tauglicher Briquets eignet, daß vielmehr die Qualität desselben von den

physikalischen Eigenschaften des Kohlenkleins und dessen chemischer Zusammensetzung

abhängig ist.

(Der Schluß folgt.)

Tafeln