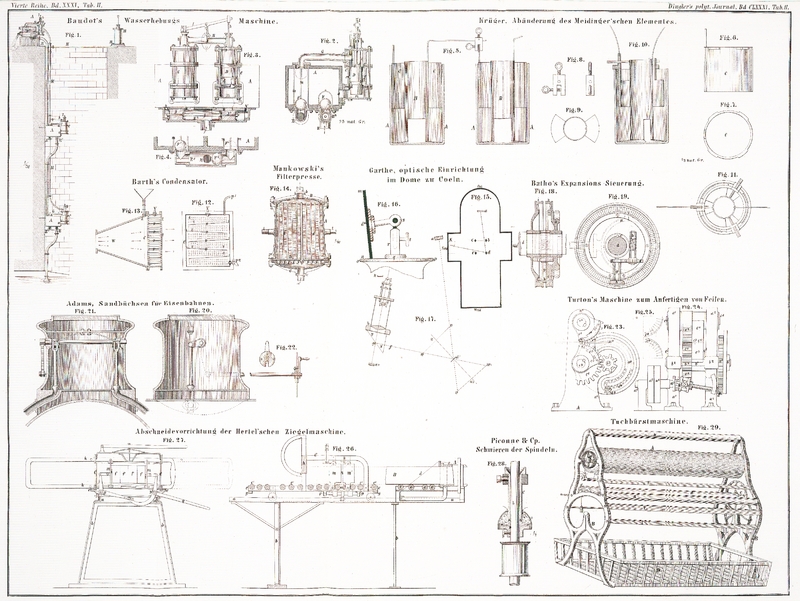

| Titel: | Optische Einrichtung im Dom zu Cöln; von Dr. Garthe. |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. XXXI., S. 110 |

| Download: | XML |

XXXI.

Optische Einrichtung im Dom zu

Cöln; von Dr. Garthe.

Aus der Monatsschrift des Gewerbevereins zu Cöln, Mai

1865, S. 145.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Garthe, über eine optische Einrichtung im Dom zu Cöln.

Bekanntlich stand früher die Orgel des Cölner Doms im Längenschiff desselben, ihre

Hauptfronte dem Altar zugewendet, so daß der Organist, in einen Spiegel sehend, die

Bewegungen der vor dem Altar fungirenden Priester sehen und seine Mitwirkung zu dem

Gesange zu leiten vermochte. Durch Verlegung der Orgel in's Querschiff der Kirche,

also aus dem Osten nach Norden, erhielt der Organist eine Stellung, daß eine directe

Wahrnehmung des Priesters, und auch durch Spiegel allein zu vermittelnde, deshalb

nicht ausführbar war, da größtentheils eine geringe Intensität des Lichtes vorliegt

und die Entfernung, welche dem Lichtgange zugewiesen werden mußte, an mehr als 300

Fuß betrug, also zu groß war, um ein deutliches Sehen zu ermöglichen.

Das hohe Dom-Capitel trug dem Verf. den Wunsch vor, diese Angelegenheit in

Angriff zu nehmen und nach wissenschaftlichen Principien zur Erreichung des Zweckes

das Erforderliche einzurichten. Er hat mit Vergnügen diesem Wunsch entsprochen und

nur unter Vergütung der Baarauslagen die ganze Anordnung übernommen und zur

gegenwärtig praktischen Anwendung erhoben, so daß der beabsichtigte Zweck erreicht

worden ist.

Es ist sicher von wissenschaftlichem Interesse, die eingeschlagene Manier und die Art

der praktischen Aufstellung des Apparates näher kennen zu lernen, besonders da

wissenschaftliche Freunde und Bekannte es vielfach gewünscht haben, eine solche

Beschreibung veröffentlicht zu sehen.

In Fig. 15 ist

ein horizontaler Grundriß des Domes gegeben, in a der

Altar markirt und in k der Sitz des Organisten in der

verlegten Orgel, die

früher ihre Stellung zwischen b und c hatte, fixirt. Die zu lösende Aufgabe war: die

Bewegungen der Priester vor dem Altar a sollen von k aus deutlich wahrgenommen werden.

Dieß durch zwei, etwa bei d und k anzubringende ebene Spiegel zu ermitteln, mußte der Verf. als

unbrauchbar erkennen, da die Lichtintensität bei a

gering, die Entfernungen a d + d

k zu groß (etwa 300 Fuß), und der Lichtverlust in den Spiegeln zu erheblich

war, um ein brauchbares Resultat zu erhalten. Um nun einen Theil dieser Uebelstände

zu heben, wendete er statt eines zweiten Spiegels bei k,

die totale Reflexion in einem Glasprisma an, verbunden mit einem 15 Mal

vergrößernden Fernrohr, und erreichte dadurch in gewünschter Weise den Zweck.

Die Manier, deren der Verfasser sich bediente, die Sache zur praktischen Ausführung

zu bringen, namentlich die richtige Stellung des oberen 3 Fuß langen und 1 1/2 Fuß

hohen Spiegels, der auf einem Piedestal eines Pfeilers bei d aufzustellen war, zu reguliren und zum andern die Lage des Glasprismas

B (Fig. 17) festzustellen,

und dem Fernrohr h, i, womit das Prisma verbunden ist,

die erforderliche Lage zu geben, war folgende. Zunächst hatte das in Paris

geschliffene Glasprisma die Form eines gleichschenklig rechtwinkligen und waren

seine Kathetenflächen so groß, daß das Objectivglas alle einfallenden Lichtstrahlen

empfangen konnte. Es war dasselbe vor dem Objectiv des Fernrohres um die Achse

desselben drehbar, so angebracht, daß eine Kathetenfläche dem Objectiv, die andere

dem vom Spiegel d (d')

kommenden Lichtstrahl d' f oder d' g (Fig. 17) zugewendet war. Da der bei f

auffallende Lichtstrahl senkrecht die Kathetenfläche treffen mußte, um ungebrochen

nach g zu gehen und von g

nach i (unter derselben Neigung x = y = 45°) zum Auge zu gelangen, so

erreichte man sowohl diesen Zweck, als auch die richtige Stellung des Spiegels durch

folgendes Verfahren:

In dem Mittelpunkt des Spiegels war bei d,''

Fig. 16,

(oder d d') ein kleines Häkchen angebracht und an

dasselbe ein Fäden d, a (Fig. 15

d', a'), Fig. 17, nach dem Altar

a fest angespannt. Dieser bildete den von a sichtbaren Einfallsstrahl a

d (a' d'). Ebenso wurde ein Fäden von d' nach f fest angespannt

und somit die Lage der schiefen, durch a' d' f (Fig. 17)

bestimmten Ebene markirt, da der Ort f, durch die

Räumlichkeit der Orgel und den Sitz des Organisten, ungefähr festgelegt war. Die

richtige Spiegelstellung und genaue Lage des Glasprismas und damit verbundenen

Fernrohres h, i (Fig. 17) wurden nun also

ausgeführt:

Zunächst erkennt man aus Fig. 16, daß der Spiegel

um eine verticale Achse s, q horizontal drehbar und

vermittelst einer Schraube t fest stellbar eingerichtet war.

Ebenso konnte er vermittelst des Scharniers s jede gegen

o p gerichtete Neigung, z.B. m n o annehmen, immer auf o p ruhend. In den

Richtungen des einfallenden Strahles a' d', und des

reflectirten d' f, hatte man in v und w, in gleichen Abständen von d' (also d' v = d' w), zwei kleine messingene Ringelchen eingeschaltet,

durch dieselben ein leichtes tannenes Stäbchen w, v

hindurchgelegt und in dessen Mitte u wieder ein leichtes

tannenes Stäbchen nach dem Mittelpunkt d' des Spiegels

gerichtet. Sollte nun wirklich der vom Spiegel d'

reflectirte Strahl nach f gelangen, so mußten die

Spiegelbilder w', u', v' so liegen, daß v mit d' und v', u mit d' und u', w mit d' und w' in geraden Richtungen, also die Fläche v d' w mit der Fläche v' d'

w' in einer Ebene lag. Dieß wurde mittelst der beiden Spiegelbewegungen mit

Sicherheit ausgeführt. Um nun das Fernrohr mit dem daran befestigten aber drehbaren

Prisma B in die richtige Lage zu bringen, war nur

nöthig, demselben eine solche Stellung zu verschaffen, daß die Fadenrichtung d' f mit dem Spiegelbild f g

desselben in gerade Richtung kam, so daß d', f, g eine

gerade Linie bildeten. Dann wurde das Fernrohr festgestellt und man satz in der

verlängerten Richtung i g den vor dem Altar a sich bewegenden Priester mit zureichender

Deutlichkeit.

Um den ganzen Altar zu übersehen, hätte der Spiegel die unförmliche Größe von etwa 9

Fuß Länge erhalten müssen.

Die einzelnen Apparate sind von der geschickten Hand des Mechanikers Hrn. Hilt zu Cöln ausgeführt worden.

Tafeln