| Titel: | Abänderung des Meidinger'schen Elementes; von Krüger, Ober-Telegraphen-Inspector in Stettin. |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. XXXIII., S. 115 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Abänderung des Meidinger'schen Elementes; von Krüger,

Ober-Telegraphen-Inspector in Stettin.

Aus der Zeitschrift des deutsch-österreichischen

Telegraphen-Vereins, 1866 S. 23.

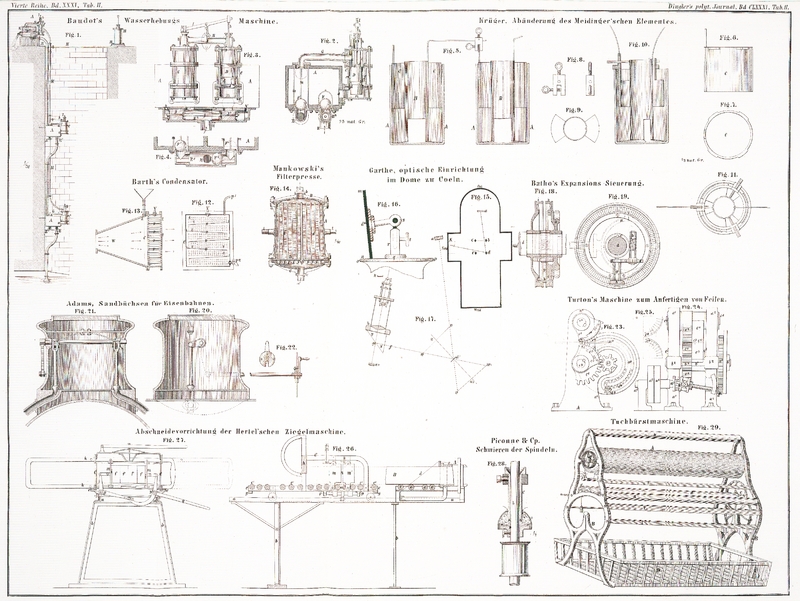

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Krüger, Abänderung des Meidinger'schen Elementes.

Das Meidinger'sche Element ist bei etwa 60 Stationen des

Inspectionsbezirkes des Obengenannten seit 2 bis 3 Jahren im Gebrauch, im

Allgemeinen mit sehr befriedigendem Erfolge. Die hervortretenden Mängel sind etwa

die folgenden.

Die Oeffnung des mit Kupfervitriol gefüllten Cylinders verstopft sich entweder durch

mechanisch beigemengte Unreinigkeiten des Kupfervitriols, als Holzsplitter etc.,

oder durch niedergeschlagenes metallisches Kupfer, oder durch Zinkvitriolkrystalle;

es fließt dann Kupfervitriollösung nicht mehr aus und die Thätigkeit des Elements

hört auf. Es kommt ferner vor, daß die Gutta-percha, mit welcher der an den

Kupfercylinder angelöthete Kupferdraht umhüllt ist, beschädigt wird; dann wird der

Kupferdraht sehr rasch von der Bittersalz- (Zinkvitriol-) Lösung

zerstört und der

Widerstand im Element wird so groß, daß mit der Batterie nicht mehr gearbeitet

werden kann.

Ebenso wird der Kupferdraht des Zinkcylinders, wenn derselbe in die Bittersalzlösung

taucht, aufgelöst und dadurch eine Unterbrechung der Batterie hervorgebracht.

Diese Uebelstände sind bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu vermeiden, wenngleich das

Zerfressen des Kupferdrahtes in der Gutta-percha dann öfter vorkommen wird,

wenn die Gutta-percha der außer Gebrauch befindlichen Kupferelemente, an

trockenen Orten aufbewahrt, Risse erhalten hat.

Andere Mängel liegen jedoch in der Construction.

Zunächst hat die Flüssigkeitssäule, durch welche der Strom im Element vom Kupfer zum

Zink strömt, an der Stelle, wo der Glastrichter in das kleine Glas taucht, einen

sehr geringen Durchmesser und resultirt daraus ein großer wesentlicher Widerstand,

der durchschnittlich sechs Siemens'sche Einheiten

beträgt.

Die Ausströmung des gelösten Kupfervitriols erfolgt ferner in der Höhe der Unterkante

des Zinkelementes; bei der geringsten Diffusion tritt Kupfervitriol an das Zink,

wird, ohne zur Stromerzeugung verwendet zu seyn, zersetzt, löst das Zink auf,

vermehrt die Menge des Zinkvitriols in der Flüssigkeit, und metallisches Kupfer

schlägt am Zinkcylinder sich nieder.

Endlich wird mehr Kupfervitriol gelöst, als zur Unterhaltung eines constanten Stromes

und bei anderer Placirung desselben, erforderlich.In diesem Punkte kann ich der Ansicht des Hrn. Verfassers nicht beitreten.

Meinen Erfahrungen gemäß haben sogar die Schwankungen im Strome der Meidinger'schen Batterie – namentlich wo

dieselbe sehr stark in Anspruch genommen wird – in den allermeisten

Fällen ihren Grund gerade in dem Umstande, daß die Auflösung des Vitriols

nicht schnell genug erfolgt, um den durch die Elektrolyse herbeigeführten

Verlust sofort wieder zu ersetzen. Ich bin der Ansicht, daß die

Vitriolkrystalle sich gar nicht schnell genug lösen können und würde

dieselben daher nicht auf den Boden des Glases, sondern auf einen im

Kupfercylinder, etwas oberhalb der Ausschnitte anzubringenden Siebboden

legen; die Stärke der Diffusion scheint wesentlich durch den Abstand des

Zinks von der Kupfervitriollösung bedingt zu seyn, und diesen kann man

beliebig ändern, indem man die Ausschnitte mehr oder weniger weit

hinaufreichen läßt, denn bei der angedeuteten Einrichtung wird die

Kupfervitriollösung stets mit der Oberkante des Ausschnittes

abschneiden.Dr. W. Brix. In den Glascylinder tritt nämlich beständig Flüssigkeit ein, löst

Kupfervitriol auf und stießt, specifisch schwerer geworden, wieder aus; diese Lösung

des Kupfervitriols erfolgt in stärkerem Maaße, als wenn der Kupfervitriol auf den

Boden des großen Glases gelegt wird, da man in fast allen Elementen nach einiger Zeit am Boden

Kupfervitriolkrystalle findet.

Diese Uebelstände werden durch die in Fig. 5–9 dargestellte

Construction beseitigt.

In einem Glasé A (6 Zoll hoch, 4 Zoll Durchmesser)

mit glatten Wänden steht ein hohler Kupfercylinder B,

der bis zur Oberkante des Glases reicht, und am Fuße mit einem aufgebogenen Rande

versehen ist, so daß er fest auf dem Boden aufsteht. An demselben sind unten zwei

Schlitze von 1 3/4 Zoll Länge und 1 1/2 Zoll Breite ausgeschnitten. Oben ist ein

Kupferdraht zur Verbindung mit dem Zinkelement angelöthet. Das Zinkelement ist durch

einen gegossenen Zinkring C von 3 Linien Dicke gebildet,

der oben mit vier angegossenen Zinknasen auf dem Rand des Glases aufliegt, und einen

solchen Umfang hat, daß er bequem in das Glas paßt. Ein hervorragender Ansatz d des Zinkringes erlaubt das Ansetzen einer

Messingschraube g und wird in das Schraubenloch a derselben der Kupferdraht des Kupfercylinders

befestigt.

Beim ersten Ansetzen einer Batterie werden dann per

Element circa 5 Loth Bittersalz in Wasser gelöst, das

Element mit der Lösung bis etwa 1 Zoll vom Rande gefüllt und 10 bis 15 Loth

Kupfervitriol durch die obere Oeffnung des Kupfercylinders geworfen.

Mit der Zeit vermehrt sich die Menge des, durch die Elektrolyse des Kupfervitriols

erzeugten Zinkvitriols, die Flüssigkeit wird specifisch schwerer und endlich kann

die Menge des Zinkvitriols nicht mehr gelöst erhalten werden; er krystallisirt aus,

und legt sich auch in feinen Nadeln um den Kupfervitriol, dadurch die Lösung

desselben und die active Thätigkeit des Elementes verhindernd. Ehe jedoch so das

vollständige Versagen der Batterie eintritt, zeigt sich in der Batterie auch nach

stundenlanger Ruhe nur sehr wenig Kupfervitriol gelöst, weil die Kupfervitriollösung

in der specifisch schweren Zinkvitriollösung nur sehr langsam aufsteigen,

diffundiren kann. Wenn man also bemerkt, daß bei ungeschlossener Batterie in einem

Element nach einiger Ruhe die Kupfervitriollösung kaum über den vorhandenen

Kupfervitriol ansteigt, so ist es Zeit, denselben zu erneuen.

Beim Neuansetzen ist es jedoch nicht erforderlich, Bittersalz zu verwenden, sondern

es wird aus der alten Batterie dazu die (concentrirte) Zinkvitriollösung genommen.

Man gießt aus jedem Glase etwa die Hälfte der Flüssigkeit, soweit sie ohne alle

Kupfervitriollösung, ohne blaue Färbung ist; mit 1 Theil dieser Zinkvitriollösung

vermischt man 5–6 Theile Wasser und verwendet das Gemisch ebenso zum Ansetzen

der Batterie, wie früher die Bittersalzlösung. Ist die aus den Gläsern gegossene Flüssigkeit noch etwas

bläulich gefärbt, enthält dieselbe also noch Kupfervitriollösung, so werden in

dieselbe einige Stücke alten Zinks gethan, wodurch nach 1 oder 2 Tagen alles Kupfer

ausgeschieden, dieselbe ganz ungefärbt erscheint und nun zum Ansetzen der Batterie

brauchbar ist.

Auf der Station Stettin ist die oben beschriebene Batterie mit einer geringen

Modification des Zinkcylinders seit länger als 2 Jahren im Gebrauch.

Es werden mit 18 Elementen (in zwei Reihen von je 9 geschaltet) 18 bis 20 Schreiber

ohne alle Schwierigkeit in Thätigkeit gehalten.

Mit 56 dergleichen, hintereinander geschaltet, werden 19 Linien betrieben, darunter

die Leitungen nach Danzig, Breslau, Hamburg, die eine Länge von circa 50 Meilen haben; nach Conitz, 40 Meilen

Leitungslänge mit 9 eingeschalteten Zwischenstationen, wovon jede mit Relais,

Blitzableiter und Galvanometer etwa 5 bis 6 Meilen Widerstand besitzt u.s.w.

Die Beobachtung einer und derselben Linienbatterie von 56 Elementen ergab folgende

Resultate:

Widerstand in

pro

Element

Siemens'schenEinheiten

elektromotorischeKraft

Widerstand

elektromotorischeKraft

22. Mai

135,1

781,2

2,4

13,9

11. Juni

150,2

786,6

2,7

14,0

25. Juli

131,4

748,0

2,3

13,4

Verarbeitet sind während dieser Zeit täglich 800–1200 Depeschen, im

Durchschnitt also etwa 1000 pro Tag.

Demgemäß hat der Widerstand in der Batterie Schwankungen unterlegen, die etwa 10

Proc. betragen, während die elektromotorische Kraft am 25. Juli nur 4 Proc. geringer

war, als am 22. Mai, am Tage nach dem Ansetzen der Batterie. Uebrigens ist der

Widerstand in der Batterie nicht so sehr abhängig von der Menge des gelösten

Zinkvitriols, als von der Entfernung der Kupfervitriollösung vom Zink.

Messungen, die angestellt wurden, nachdem die Batterie einige Zeit unthätig war, die

Kupfervitriollösung also dem Zinkcylinder sich genähert hatte, ergaben einen weit

geringeren Widerstand, als solche, die unmittelbar nach angestrengter Thätigkeit

gemacht wurden, wo die Kupfervitriollösung dicht über dem Kupfervitriol stand. Die

Dauer der Batterie ist im Allgemeinen von der zunehmenden Concentration der

Zinkvitriollösung abhängig, davon, ob noch genügend Kupfervitriol in der

Zinkvitriollösung sich auflösen kann, bis endlich die auch auf dem Kupfervitriol

sich ansetzenden Krystalle von Zinkvitriol jede Lösung von Kupfervitriol und damit

die Thätigkeit der Batterie aufhören lassen.

Eine Batterie, die Tag und Nacht eine größere Anzahl thätiger Linien speist, wird bei

dem starken Verbrauch an Kupfervitriol, der correspondirenden Erzeugung von

Zinkvitriol vielleicht schon nach 4 Wochen erneut werden müssen. – In Stettin

ist die Erneuerung der Linienbatterie alle 6-10 Wochen erforderlich gewesen

– im Sommer bei höherer Zimmertemperatur, der größeren Lösbarkeit des

Zinkvitriols wegen, hat dieselbe seltener erneut werden müssen, als im Winter. Auf

kleinen Stationen, bei geringer Thätigkeit, ist die Erneuerung oft erst nach

Jahresfrist erforderlich, ja ich habe Elemente gesehen, die nach zweijährigem

anhaltenden Gebrauch noch thätig waren. Freilich war aber auch überall Zinkvitriol

in langen Nadeln auskrystallisirt.

Uebrigens wirken mancherlei Nebenumstände auf die Dauer des Elementes ein; enthält

das zum Ansetzen benutzte Wasser, das Bittersalz, der Kupfervitriol eine geringe

Menge eines salzsauren Salzes, so wird dadurch die Diffusion eine sehr bedeutend

größere und das Element wird sehr viel früher, als sonst, mit Zinksalzen überladen,

unbrauchbar werden.In diesem Falle, sowie, wenn das Bittersalz mit Glaubersalz verunreinigt ist,

entstehen auch unlösliche Doppelsalze, welche die Kupfervitriolstücke

umhüllen und sie dadurch der Auflösung entziehen.Dr. W. Brix.

Das schon vorhandene Batteriematerial kann leicht zu einer Batterie mit geringem

Widerstande benutzt werden.

Man läßt Trichter und kleines Glas fort, nietet an den kleinen Kupfercylinder mit

Gutta-percha-Draht, um ihm einige Stabilität zu geben, unten zwei

kurze aufgebogene Streifen von Kupferblech an, so daß dieselben an dem Glase federnd

anliegen, und verwendet Kupfervitriol in Krystallen ohne Staub, damit nicht beim

Herabsinken desselben in die Flüssigkeit zuviel sich auflöst und unelektrolytisch

durch den Zinkcylinder niedergeschlagen wird.

Auch in ökonomischer Beziehung empfiehlt sich diese Aenderung des Meidinger'schen Elementes, da Trichter, kleines Glas,

Deckel in Wegfall kommen und das große cylinderförmige Gas viel billiger zu

beschaffen ist, als das mit Absatz versehene, bisher gebräuchliche, auch Bittersalz

nicht mehr – außer beim ersten Ansetzen – zu beschaffen ist.

Die großen Kupfercylinder werden bei geringer Thätigkeit in der Linienbatterie leicht

von der Zinkvitriollösung zerfressen und können, um dieß zu verhindern, mit Firniß

(mit Asphaltlack) von ihrer Oberkante bis zum Einschnitt bei f überzogen werden. Die Kupfercylinder in Batterien mit Ruhestrom werden

in der Weise nicht angegriffen, sondern durch das niedergeschlagene Kupfer immer

schwerer; auch in der Localbatterie überwiegt der Niederschlag bedeutend den Angriff durch die

Zinkvitriollösung und ist auch für diese Elemente ein Ueberzug mit Firniß nicht

erforderlich.

–––––––––

Das oben beschriebene Krüger'sche Element stimmt im

Princip überein mit den bei den französischen Telegraphen seit Jahren gebräuchlichen

sogenannten Callaud'schen Batterien, von der es sich nur

in der Form unterscheidet.

Dasselbe wird jetzt, in etwas abgeänderter Construction, die in Fig. 10 und 11 abgebildet

ist, ausgedehntere Anwendung auf den preußischen Stationen finden. Der

Kupfercylinder hat an seinem unteren Ende statt der zwei breiten Ausschnitte drei schmälere erhalten. Der Zinkring hat einen etwas

geringeren Durchmesser und eine geringere Breite, so daß er sich ganz innerhalb der

Bittersalzlösung befindet; nur drei Fortsätze desselben ragen aus dem Glase hervor

und ruhen mit seitlich angegossenen Nasen auf dem Rande des Glases; oberhalb dieser

Nasen sind die Fortsätze durchbohrt und durch die Löcher sind Holzpflöcke bis gegen

den Kupfercylinder geschoben, um diesen stets in der Mitte des Glases zu halten und

jede Berührung zwischen dem Zink und dem Kupfercylinder zu verhüten.

Tafeln