| Titel: | Der Depeschenbläser von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. XLV., S. 176 |

| Download: | XML |

XLV.

Der Depeschenbläser von Siemens und Halske in

Berlin.

Aus der deutschen Industriezeitung, 1866, Nr.

22.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

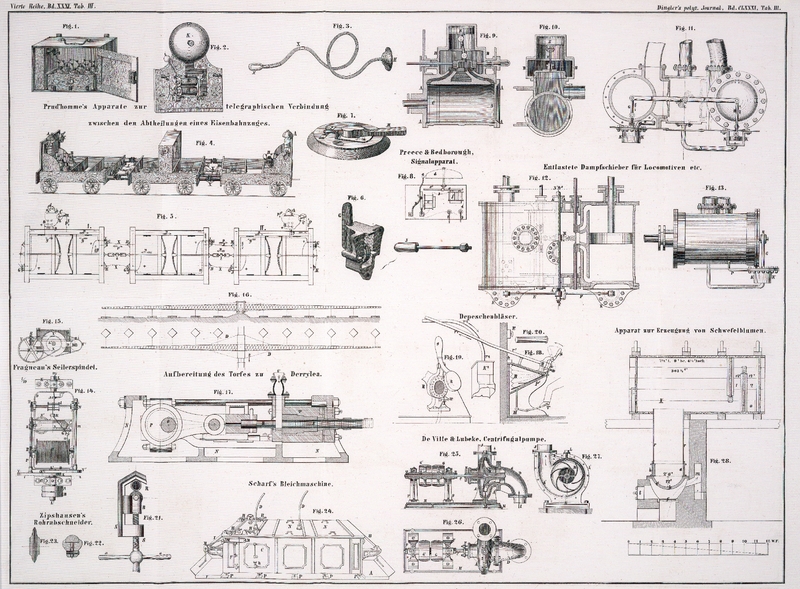

Siemens und Halske's Depeschenbläser.

Als nach Aufhebung der kgl. preußischen Telegraphenstation zu Leipzig mit Neujahr 1865 für das kgl. sächsische Staatstelegraphenamt

daselbst durch Uebernahme der preußischen Linien eine Verdoppelung der Apparatzahl

und eine beträchtliche Steigerung des Verkehres eintrat, mußte man von Seiten der

kgl. sächsischen Telegraphenverwaltung auf angemessene Erweiterung der

Bureaulocalitäten bedacht seyn. Die für Aufgabe und Beförderung der Depeschen bisher

ausreichend gewesenen Räumlichkeiten im Erdgeschoß des kgl. Hauptsteueramtsgebäudes,

und zwar rechts vom Mitteleingang, konnten, nach einer entsprechenden baulichen

Veränderung, fortan nur noch für die eigentliche Beförderung der Depeschen verwendet

werden, während für Annahme und Ausfertigung derselben die dem preußischen Bureau

zugetheilt gewesenen gegenüberliegenden Locale in demselben Erdgeschosse links vom

Eingang eingerichtet werden mußten. Da nun aber die gänzliche Trennung der

Depeschen-Annahme und Ausfertigung vom Apparatraum ein fortwährendes

Hin- und Hertragen aufgegebener und aufgenommener Telegramme erfordert haben

würde, so mußte man gleichzeitig darauf denken, diese unvermeidliche Hin –

und Herbeförderung möglichst zu erleichtern und zu vereinfachen. Man beschloß zu

diesem Zwecke ein Gebläsewerk anzuwenden, wie ein solches zu gleichem Zweck schon

seit längerer Zeit im kgl. preußischen Central-Bureau der Staatstelegraphen

zu Berlin mit bestem Erfolg benutzt wird, und ließ daher ein solches von Siemens und Halske in Berlin,

welche die erwähnte Maschine gebaut hatten, in den Bureau-Räumen zu Leipzig

einrichten.

Durch diese „Depeschenbläser“ werden

zwei etwa 30 Schritte von einander entfernte Räume, das Apparat – und das

Ausfertigungszimmer, in Verbindung mit einander gebracht, um sowohl die angekommenen

Depeschen behufs ihrer Bestellung aus ersterem in letzteres, als auch umgekehrt die

aufgegebenen Depeschen zur telegraphischen Beförderung aus diesem in jenes

hinüberzublasen. Der Apparat besteht aus zwei in den betreffenden Zimmern

aufgestellten pultähnlichen Vorrichtungen von ganz gleicher Construction, von denen

daher nur das eine P₁ in Fig. 18 dargestellt ist.

Jedes dieser Pulte ist durch ein etwa 1 1/4'' dickes Messingrohr r₁, r₁ mit einem im

entgegengesetzten Zimmer angebrachten, zum Auffangen der durch das Rohr beförderten

Depeschen bestimmten Kasten, wie K₂, in

Verbindung. Die Einrichtung der Pulte ist folgende: Im oberen Theile des Pultes,

dicht unter dessen schrägablaufender Decke, befindet sich ein zur Erzeugung des

erforderlichen Luftdruckes bestimmter Blasebalg B (Fig. 18), der

nach unten durch ein einfaches Hebelwerk H, H mit einem

Bretchen T in Verbindung steht, bei dessen Niedertreten

die im Blasebalg zusammengepreßte Luft aus demselben durch ein inneres

Verbindungsrohr nach oben in den vordersten Theil R des

Leitungsrohres (Fig. 18 und 19) entweicht; dieser ist

etwas dicker als das eigentliche Leitungsrohr, da dieses, wie Fig. 19 zeigt, noch durch

einen hohlen Raum (gleichsam eine doppelte Wand) umgeben ist, welcher durch eine

Verbindungsröhre aus dem darunter befindlichen Blasebalg die Luft aufnimmt und durch

die ringsum auf dem vordersten Kranze des Rohres nach innen mündenden kleinen

Luftlöcher in den vorderen Theil des Rohres, wenn dieses durch die Kapsel k geschlossen ist, einströmen läßt. Die behufs

luftdichten Anschlusses an das Leitungsrohr auf ihrem inneren Kranz mit Kautschuk

ausgelegte Messingkapsel k läßt sich mittelst eines in

der Richtung nach dem Rohre zu (wie der Pfeil in Fig. 18 andeutet)

beweglichen Griffes g von der Rohrmündung R abziehen (Fig. 19) und wird beim

Schließen der Röhre durch einen vermöge seiner schief ansteigenden Spitze den

Anschluß der Kapsel nicht hindernden Widerhaken w,

welchen eine Feder f nach oben drängt, fest an die

Rohröffnung angepreßt, so daß sie nur durch Niederdrücken desselben davon wieder

entfernt werden kann.

Die Depeschen, die durch das Rohr befördert werden sollen, werden zusammengerollt in

eine lederne, an einem Ende geschlossene Hülse von circa 9'' Länge und 14''

Durchmesser (Fig.

20) gesteckt, und zwar gehen, wenn sie knapp gerollt sind, gut 6 Depeschen

auf einmal in eine solche Hülse. Zur Aufbewahrung der leeren Hülsen, deren eine

ziemliche Anzahl vorhanden seyn muß, um die Schnelligkeit der Beförderung nicht zu

beeinträchtigen, dient ein auf der Höhe des Pultes aufgeschraubter länglicher

Holzkasten h. Eine jede Hülse ist an ihrem geschlossenen

Ende noch mit einem ringsum etwas vorstehenden weichen Lederrand versehen, um

dadurch dichter an die innere Rohrwandung anzuschließen und die treibende

Luftschicht vollständiger auffangen zu können. Die mit Depeschen versehene Hülse

wird mit ihrem offenen Ende zuerst in das Rohr R

eingeschoben und sodann dieses durch die Kapsel k

geschlossen; dabei stößt ein senkrecht aus der Mitte der inneren Kapselfläche

vorstehender, circa 1'' langer Metallstift die Hülse so

weit in der Röhre vorwärts, als nöthig ist, um die aus dem Blasebalge emporgepreßte und durch die

Luftlöcher des inneren Rohrkranzes austretende Luft, die sonst wohl leicht an den

Seitenwänden der Hülse herausströmen und wirkungslos entweichen könnte, zum Eintritt

in den engen Raum zwischen der inneren Kapselfläche und dem unteren geschlossenen

Ende der Hülse zu nöthigen und durch ihren vollen Druck auf dasselbe deren

Hinaustreibung aus der Röhre zu ermöglichen. Auf diese Weise vermag schon bei

einmaligem Niederdrücken des Trittbretts die an der inneren Kapselfläche scharf

zurückprallende Luft durch ihren plötzlichen Druck auf die Hülse diese aus dem Rohre

hinauszutreiben; selten wird es hierzu eines mehr als zweimaligen Tretens bedürfen.

Man kann das Rohr auch mit mehreren gefüllten Hülsen zugleich laden, und es läßt

sich somit eine ziemliche Anzahl Depeschen auf einmal befördern; natürlich ist dann

bei stärkerer Ladung des Rohres auch eine Erhöhung des Luftdruckes durch öfteres

Niedertreten erforderlich.

Um die richtige Ankunft der Depeschenhülsen im gegenüberliegenden Zimmer überwachen

und eine etwa noch im Rohr zurückgebliebene Hülse sofort vermissen zu können, ist

bei jeder Maschine noch eine elektrische Klingel E

angebracht, welche durch eine Drahtleitung mit der entgegengesetzten Maschine

verbunden ist, und es wird sowohl bei Abgang, als bei Ankunft einer jeden

Depeschensendung ein Anmeldungs- oder Empfangszeichen durch die Klingel

gegeben. Das Leitungsrohr r₁ steigt vom Pult aus

schief in sanfter Biegung bis nahe an die Zimmerdecke an, läuft dann, durch mehrere

Wände hindurchgehend, hart unter derselben hin, nimmt allmählich wieder eine abwärts

geneigte Richtung an und fällt im Endzimmer in scharfem Bogen ab, bis es senkrecht

in den oberen Theile des Auffangkastens einmündet. Diese Lage des Rohres erleichtert

die Beförderung bedeutend, indem die Hülsen nur etwa bis zur Mitte derselben

lediglich durch den Luftdruck fortgetrieben werden, im späteren Lauf aber zum Theil

von selbst schon auf ihrer glatten Bahn hinabgleiten. Sind nun auch die einzelnen

Röhrentheile möglichst genau ineinander gepaßt und alle inneren Vorsprünge

sorgfältig vermieden oder abgeglättet, so kommt es doch bisweilen vor, daß eine

Hülse, deren Inhalt schlecht gewickelt war, sich festsetzt und die Luft an sich

vorbeigehen läßt; für solche Fälle ist eine Art Räumer vorhanden, der aus etwa

dreielligen starken Drahtstäben zusammengegliedert, sich nach und nach in das Rohr

seiner ganzen Länge nach einschieben läßt und durch eine an seinem Vorderende

befindliche Scheibe von der inneren Weite des Rohres die festsitzende Hülse

fortstößt.

Daß durch diese ganze Einrichtung an Zeit und Arbeit bedeutend erspart wird, läßt sich deutlich

daraus abnehmen, daß während der Messe, wo jede Maschine ihre ausschließliche

Bedienung erfordert, oft an einem einzigen Tag zwischen Aufgabe- und

Apparatzimmer etwa 1200 Depeschen hin- und hergeblasen werden, deren

Hin- und Hertragen gewiß mehr Zeit und Mühe kosten würde. Daher dürfte eine

solche Einrichtung wohl auch an manchem anderen Orte sich mit Vortheil anwenden

lassen, wo leichtere Papiere in größerer Menge hin und her zu befördern sind, wie es

hie und da in gewerblichen, namentlich aber in kaufmännischen Etablissements der

Fall ist. Sind in den Hülsen vorzugsweise kleinere Papiere zu befördern, so möchte

es wohl zu empfehlen seyn, die Hülsen an ihrem vorderen offenen Ende mit einem

kapselartigen Deckel oder mit einem Pfropfen zu verschließen, damit kein

Schriftstück aus ihnen herausfällt.

Th. Steinbach.

Tafeln