| Titel: | E. Rolland's Apparat, um Dampf von bestimmter Spannung ausströmen lassen zu können. |

| Fundstelle: | Band 181, Jahrgang 1866, Nr. LXV., S. 243 |

| Download: | XML |

LXV.

E. Rolland's Apparat, um Dampf von bestimmter Spannung

ausströmen lassen zu können.

Aus den Annales des mines, 6. série, t. VIII p. 461.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

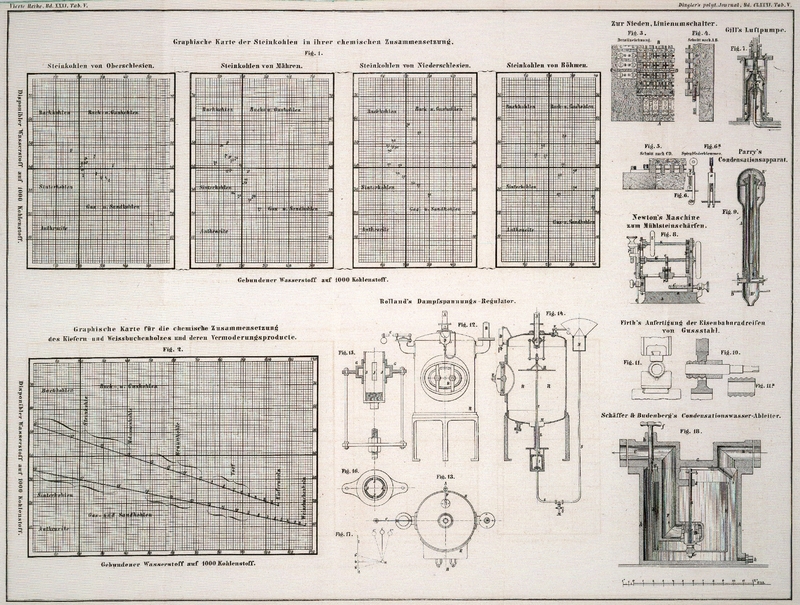

Rolland's Dampfspannungs-Regulator.

In der Industrie dient der Dampf nicht allein als Bewegungskraft, sondern er wird

auch als Uebertragungsmittel der Wärme bei zahlreichen und höchst verschiedenen

Operationen verwendet. Oft sind in derselben Fabrik mehrere von diesen Anwendungen

des Dampfes vereinigt und jede derselben kann Dampf von einer bestimmten Spannung

erfordern; so können z.B. neben Bewegungsmaschinen mit 6 oder 7 Atmosphären,

Heizungen mit Dampf von mittlerer oder niedriger Spannung vorkommen.

Bei so verschiedenartiger Verwendung ist es nöthig, um zugleich Gefahren und Verluste

zu vermeiden, jedes Apparatensystem mit Dampf von der geeignetsten Spannung zu

versehen und diese Spannung den gestellten Grenzen so nahe als möglich zu

unterhalten. Das einfachste Mittel, diesen doppelten Zweck auf praktische Weise zu erreichen,

ist, im Princip, die Anwendung von unabhängigen Dampferzeugern, welche eben so

zahlreich als die verschiedenen erforderlichen Spannungen des Dampfes sind; diese

Lösung der gestellten Aufgabe ist jedoch, als zu kostspielig, fast immer

unzulässig.

Eine praktischere und wohl bekannte Einrichtung besteht darin, vorerst den Dampf mit

hohem Druck durch eine Maschine ohne Condensation gehen zu lassen und dann den

ausströmenden Dampf zum Heizen zu benutzen. Dieses System kann, in gewissen

besonderen Fällen angewandt, ausgezeichnete Resultate ergeben, aber im Allgemeinen

hat es zahlreiche Nachtheile. Der aus der Maschine tretende Dampf eignet sich

nämlich nicht zu jeder Verwendung, weil seine. Spannung eine Atmosphäre nicht viel

überschreiten kann. Damit ferner der ausströmende Dampf für den regelmäßigen Gang

der von ihm gespeisten Apparate genügt, muß von ihm beständig eine dem Verbrauch

derselben gleiche Quantität verfügbar seyn, nebst einem geringen Ueberschuß, welcher

letztere jedoch nicht beträchtlich seyn darf, denn das System würde dadurch seine

Vortheile verlieren, und es wäre alsdann ökonomischer, Condensationsmaschinen

anzuwenden und den für die Heizungen nöthigen Dampf direct dem Kessel zu entnehmen.

Der Verbrauch der Bewegungsmaschinen und der Apparate welche deren ausströmenden

Dampf benutzen, ist also bei diesem System eng verbunden, und müßte sich gleich

bleiben oder gleichmäßig verändern. Diese Uebereinstimmung zu bewerkstelligen, ist

gewöhnlich unmöglich. Bald ist der ausströmende Dampf im großen Ueberschuß

vorhanden, bald ist er in der Quantität oder Spannung ungenügend. Endlich fehlt er

im Fall des Stillstehens der Maschine gänzlich, und man ist alsdann genöthigt, die

Apparate welche er speisen sollte, in Unthätigkeit zu versetzen oder den direct aus

dem Kessel kommenden Dampf in sie einzuführen. Die Verwendung des ausströmenden

Dampfes bildet also für sich allein keine allgemeine Lösung der Aufgabe, und um

vortheilhaft zu seyn, muß sie auf bestimmte specielle Fälle beschränkt bleiben.

Die Industrie bedient sich gewöhnlich eines einfacheren Mittels: die Kessel arbeiten

mit dem stärksten Druck dessen man benöthigt ist, und man regelt durch Hähne den

Zutritt des Dampfes in die verschiedenen Apparate. Im Princip gestattet die mehr

oder weniger große Oeffnung der Hähne an jeder Stelle die gewünschte Spannung des

Dampfes zu erhalten, aber in Wirklichkeit ist der Gang der Operationen selten

befriedigend, weil die Ursachen einer Schwankung der Dampfspannung sehr zahlreich

sind und weil, um deren Einfluß zu verhindern, von Seiten der Arbeiter eine beständige

Aufmerksamkeit erforderlich wäre. In den nur zu häufigen Fällen von Unachtsamkeit

ist das Sicherheitsventil das einzige Mittel um abzuhelfen, jedoch ein sehr

unvollkommenes, denn es vermag nichts gegen eine ungenügende Dampfzuströmung und es

verhindert die zu beträchtlichen Dampfzuströmungen nur durch Verluste an Dampf.

Seine wirkliche Anwendung ist überdieß schwierig und lästig zugleich. Um die

Sicherheitsventile wirksam zu machen, muß man sie nämlich hinter den regulirenden

Hähnen anbringen. Aber die Bedienung der Apparate erfordert beinahe immer daß jeder

Apparat seinen besonderen Hahn hat; man würde also genöthigt seyn auf jedem Hahn ein

Sicherheitsventil anzubringen. Endlich verlieren die Sicherheitsventile, wenn sie

nur für die regelmäßige Dampfspannung belastet sind, während des normalen Ganges

beständig Dampf; nur wenn sie stärker belastet sind, lassen sie den Dampfdruck zu

einem gewissen Ueberschuß ansteigen.

Die gewöhnlich angewandten Mittel, um mehrere verschiedene Spannungen mit dem durch

einen Kessel erzeugten Dampf zu erhalten, sind also nicht zufriedenstellend. Die

Frage ist jedoch von Wichtigkeit, denn sie interessirt eine große Anzahl bedeutender

Industriezweige, namentlich die Färbereien, die Anstalten zum Appretiren der Zeuge,

zum Decatiren und Pressen der Tuche, die Zeugdruckereien, Branntweinbrennereien, die

Fabriken chemischer Producte, die Seifen-, Kerzen-, Papier-,

Stärkezucker-Fabriken etc.

Seit mehreren Jahren hat sich Hr. E. Rolland, früher

Oberingenieur bei der (französischen) Tabaksregie, die Aufgabe gestellt, eine

allgemeine Lösung des Problems zu finden, und die Apparate, welche er in dieser Zeit

mit Hülfe seines Unteringenieurs, Hrn. Demondesir,

gefertigt hat, sind durch eine längere Erfahrung als wirksam befunden worden. Diese

Apparate sind in Fig. 12 bis 16 dargestellt, deren

Erklärung unten folgt. Um das Princip und die eigenthümlichen Anordnungen derselben

verständlicher zu machen, lassen wir eine allgemeiner gehaltene Beschreibung

vorangehen.

Wenn in einen der Schenkel eines umgekehrten und Quecksilber enthaltenden Hebers

irgend eine Flüssigkeit, und besonders Dampf, eingeführt wird, so wechselt bei jeder

Druckveränderung der Flüssigkeit der Quecksilberstand in den beiden Schenkeln des

Hebers. Die Bewegungen des Quecksilbers können auf andere Körper übertragen werden,

welche vermöge dieser Verbindung verschiedene Stellungen einnehmen werden, je

nachdem die Dampfspannung steigt oder fällt. So trägt bei den alten offenen

Quecksilbermanometern das Quecksilber des offenen Schenkels gewöhnlich einen

Schwimmer, dessen Gang außen durch eine passende Vorrichtung angegeben wird, die

den Dampfdruck auf einer Scala abzulesen gestattet, und da man ein äußeres Anzeigen

des Dampfdruckes beabsichtigt, so ist der offene Schenkel des Manometers der

natürliche Platz des Schwimmers. Will man aber eine innere Wirkung hervorbringen,

z.B. eine Einwirkung auf das Einströmen des Dampfes, so ist es im Gegentheil besser

den geschlossenen Schenkel zu wählen, um die Bewegung hervorzubringen, indem man den

Schwimmer mit Zubehör dort anbringt. Die Fortpflanzung der Bewegung gewährt hierbei

im Vergleiche mit derjenigen, welche von dem Quecksilber des offenen Schenkels

ausgeht, den doppelten Vortheil einer einfacheren Anordnung und der Entbehrlichkeit

einer Stopfbüchse, weil der ganze Mechanismus sich im Inneren befindet. Dieses ist

das Princip des Apparates, der den Gegenstand dieser Abhandlung bildet.

Der Schenkel, welcher bei dem Hebermanometer mit dem Kessel communicirt, ist in ein

Reservoir von ziemlich großem Fassungsraum mit starken Seitenwänden umgewandelt. Das

Rohr, welches den Dampf vom Kessel zuleitet, geht vertical in den oberen Theil des

Reservoirs; es ist an seinem äußersten Ende geschlossen und hat an den Seiten, in

der Richtung seiner Achse, längliche Löcher, die symmetrisch angebracht sind. Ein

ebenfalls cylindrischer Schieber ist mit geringer Reibung auf dem Rohr angebracht

und kann die Löcher vom vollständigen Verschluß bis zur vollständigen Oeffnung durch

alle Grade verschließen. Das Quecksilberbad und der Schwimmer sind natürlich am

unteren Theile des Reservoirs in einem cylindrischen Behälter angebracht. Der

Schwimmer trägt den Schieber vermittelst Führungen, um denselben in richtiger Lage

zu erhalten. Diese ganze Zusammenstellung schwimmt also auf dem Quecksilber und muß

allen verticalen Bewegungen der Oberfläche dieser Flüssigkeit folgen. Vom Boden des

Schwimmerbehälters geht eine enge Röhre in Form eines U

aus, die außerhalb am anderen Ende in eine beträchtliche Erweiterung endet. Das

Spiel dieses Systems ist leicht zu verstehen. Wenn der Druck in dem Reservoir

anfängt unter die normale Spannung zu sinken, so regelt der Schieber dieselbe, indem

er für diesen Fall die Einströmungslöcher des Dampfes vollständig öffnet und den

Dampf in Menge einläßt, wodurch die Spannung steigt. Alsdann sinkt das innere Niveau

des Quecksilbers und der Schwimmer; der Schieber folgt dieser Bewegung und beginnt

die Oeffnungen des Dampfrohres etwas früher zu verschließen als die normale Spannung

erreicht ist; bei einem Drucküberschuß endlich werden die Oeffnungen vollständig

geschlossen. Wenn, im Gegentheil, der Druck abnimmt, so nehmen das Niveau des Quecksilbers und der

Schieber die entgegengesetzte Bewegung an, und die Dampfeinströmung wird größer.

Die Erweiterung oder das Gefäß, welches die Heberröhre am äußeren Ende hat, ist für

die Empfindlichkeit des Apparates unerläßlich; denn wenn das äußere Niveau des

Quecksilbers sich nur in einem engen Rohre bewegt, so wechselt sein Stand in dem mit

dem Reservoir communicirenden Manometerschenkel (wegen des verhältnißmäßig großen

Querschnittes des Quecksilbers in demselben) sehr wenig, und folglich bleibt auch

die Bewegung des Schwimmers und Schiebers fast Null. Dieß bringt keinen Nachtheil,

so lange der Dampfdruck wechselt ohne sich zur normalen Spannung zu erheben, denn da

die Oeffnungen alsdann offen bleiben müssen, so wäre jede Verrückung des Schiebers

mindestens unnütz; wenn aber der Druck sich der Grenze nähert, welche man ihm

stellen wollte, so ist es für die Empfindlichkeit des Apparates nöthig, daß die

Bewegung des Schiebers so schnell als möglich von statten geht, d.h. daß die ganze

Niveauveränderung des Quecksilbers im Schwimmerbehälter stattfindet. Diese Bedingung

ließe sich dadurch erfüllen, daß man auf dem Rohre, in der Höhe bei welcher das

äußerste Niveau des Quecksilbers alsdann ankommt, eine solche Erweiterung anbringt,

daß die Flüssigkeit sich darin verbreiten kann ohne die Wände zu erreichen und ihre

Schicht eine fast constante Dicke behält. In der Praxis ist es nicht nothwendig,

diesem äußeren Behälter so ausgedehnte Dimensionen zu geben; der Apparat wird aber

um so empfindlicher seyn, je größer man den äußeren Behälter und je kleiner man den

ringförmigen Raum zwischen dem Schwimmer und seinem Behälter macht. Man kann jedoch

hierbei nicht unter eine gewisse Grenze gehen, damit der Schwimmer, wenn er zufällig

gegen den Behälter stößt, dadurch keine zu große Reibung hervorbringt.

Man wird vielleicht diesem Apparat den Vorwurf machen, daß er eine sehr große Menge

Quecksilber erfordere. Eine einmalige Ausgabe von 100 und selbst 200 Francs für

dasselbe ist jedoch gewiß nicht zu beanstanden; es fragt sich nur, ob das

Quecksilber, wenn es auf oben beschriebene Art angewandt wird, sich eben so gut als

die anderen Metalle conservirt. Nun zeigt aber die Erfahrung mehrerer Jahre, daß das

Quecksilber sich nicht merklich verflüchtigt, wenn es mit einer Wasserschicht

bedeckt ist und wenn man geeignete Vorkehrungen trifft, um ein starkes Erhitzen des

Quecksilbers zu vermeiden. In dieser Hinsicht und in allen anderen Beziehungen haben

die Apparate schon eine lange Probe ausgehalten, denn der erste Apparat, welcher im

März 1860 in der Tabakfabrik zu Dieppe probirt wurde, hat seit dieser Zeit nicht

aufgehört auf eine

befriedigende Weise zu arbeiten. Andere sind seit mehreren Jahren in den Fabriken zu

Paris (Gros-Caillou und Reuilly) und zu Chateauroux in Gebrauch.

Um dem guten Gang des Apparates nachtheilige Reibungen zu vermeiden, ist es nöthig,

daß die Achse des Rohres, auf welchem sich der Schieber hin- und herbewegt,

mit der Achse des Schwimmerbehälters nahezu zusammentrifft. Endlich erfordert die

Wahl des Schwimmers ein gewisses Studium, über welches wir einige Details geben

wollen. Der Schwimmer trägt das Gewicht der Stange und des Schiebers, und muß

außerdem eine genügende Kraft behalten, um alle zufälligen Reibungen zu überwinden.

Diese Bedingungen erfordern keineswegs, daß der Schwimmer ein sehr beträchtliches

Volumen habe, weil die Verdrängung eines Kubikdecimeters Quecksilber einer Kraft von

ungefähr 13 1/2 Kilogrammen entspricht. In den großen Apparaten, welche im Stande

sind in der Stunde 1000 Kilogr. Dampf zu liefern, hat man dem Schwimmer ein Volumen

von 4 Kubikdecimetern gegeben. Seine Gesammtkraft ist also 50 bis 55 Kilogramme;

aber sein Gewicht und dasjenige der Theile, welche er trägt, absorbiren fast die

Hälfte davon. Es ergibt sich hieraus, daß die verfügbaren Maximalkräfte, um das

Steigen und Sinken zu bewirken, beide ungefähr 25 Kilogr. betragen. Das Sinken ist

die leichteste Bewegung, weil dabei die Achse sicherer vertical erhalten wird als

beim Steigen, daher Verbiegungen fast unmöglich sind. Man könnte sich deßhalb

veranlaßt sehen, die Steigkraft auf Kosten der Fallkraft zu erhöhen, indem man den

Schwimmer leichter macht; in dieser Hinsicht darf man jedoch nicht zu weit gehen,

denn indem sich der Schimmer senkt, verzögert der Schieber den Zutritt des Dampfes,

und es ist nothwendig mehr Sicherheit gegen zu starken als gegen zu schwachen Druck

zu haben. Der Schwimmer darf von dem Quecksilber nicht angegriffen werden und wird

daher am besten von Gußeisen angefertigt. Da aber die Dichtigkeit des Gußeisens mehr

als halb so groß wie diejenige des Quecksilbers ist, so würde bei einem voll

gegossenen Schwimmer die Steigkraft geringer als die Fallkraft seyn, was das

Gegentheil des gewünschten Resultates wäre. Man muß daher den Schwimmer hohl gießen;

wenn er aber leer bliebe, so würde das Quecksilber fast immer hineindringen,

entweder durch die Poren des Gußeisens oder durch die Adjustirungen der Stange. Um

diesen Fehler zu vermeiden, füllt man den Schwimmer mit einem Kitt aus Quarzsand und

schwer schmelzbarem Erdharz, wie Judenpech ein solches ist. Man muß Sand von

verschiedener Korngröße wählen, um das Verhältniß des Harzes so viel als möglich zu

verringern, das Gemisch heiß in's Innere des Schwimmers drücken und dann den Deckel anbringen. Wenn

diese Operation mit Sorgfalt ausgeführt wird, gibt sie eine Füllung ohne Höhlungen

und Poren, welche sich bewährt hat.

Der Heber muß bis auf ungefähr 1 Meter unter dem Boden des Reservoirs hinabreichen,

damit das Quecksilber nicht herausgeschleudert werden kann; denn um die

fortwährenden Verluste zu vermeiden, welche die sich zu heben beginnenden

Sicherheitsventile fast immer veranlassen, ist man im Allgemeinen genöthigt,

dieselben über den normalen Druck zu belasten. Außerdem entsteht manchmal in der

Quecksilbersäule eine Bewegung, welche schnell genug ist, um sie aus dem

Gleichgewicht zu bringen.

Bei dem beschriebenen Apparate kann man mit Vortheil den Compensator benutzen, welchen Hr. E. Rolland

schon bei seinem Wärmeregulator angewandt hat. Um den Zweck desselben verständlicher

zu machen, wollen wir seiner Beschreibung einige Betrachtungen vorausschicken.

Wenn bei Anwendung des beschriebenen Regulators z.B. die Dampfspannung im Kessel

zunimmt, so wird offenbar das Quecksilber im geschlossenen Schenkel des Hebers

sinken und im offenen Schenkel steigen. Ist die Niveauveränderung genügend, damit

der Gewichtsüberschuß, welcher sich daraus für den Schwimmer ergibt, den passiven

Widerständen des Systems das Gleichgewicht halten kann, so wird die Bewegung auf dem

Punkt seyn zu beginnen, so daß der geringste Zuwachs an Dampfdruck im Reservoir

hinreicht, um sie zu veranlassen. Aber diese Bewegung wird unmittelbar der Wirkung

einer verzögernden Kraft unterliegen, welche in dem Maaße wächst als der Schwimmer

sich senkt, und die nichts Anderes ist als der Gewichtsverlust, welcher sich für den

Schwimmer dadurch ergibt, daß derselbe mehr und mehr in das Quecksilber eintaucht.

In dem Apparat, mit welchem wir uns beschäftigen, ist der Schwimmer cylindrisch; der

Gewichtsverlust und folglich die verzögernde Kraft, welcher er unterworfen ist, sind

daher proportional der verticalen Verschiebung des Systems. Damit die Bewegung

andauern kann, ist es also nothwendig, daß die Niveauveränderung des Quecksilbers,

welche durch die Druckzunahme hervorgebracht wird, nicht allein den passiven

Widerständen des Systems das Gleichgewicht hält, sondern auch diesem wachsenden

Gewichtsverlust, dessen Wirkung beträchtlich ist. Sein Einfluß auf die

Empfindlichkeit des Apparates hängt nothwendigerweise von der relativen Veränderung

des Druckes im Reservoir für eine bestimmte Bewegung des Schwimmers ab; es ist

jedoch augenscheinlich, daß man, um dem Apparat die möglich größte Empfindlichkeit

zu geben, eine neue Kraft einführen muß, welche mit der Bewegung entsteht, der verzögernden Kraft

entgegengesetzt ist, und wie diese proportional der verticalen Verschiebung des

Schwimmers wechselt. Ist diese Kraft eingeführt, so bleibt die ganze Wirkung der

Niveauveränderung des Quecksilbers zur Ueberwindung der passiven Widerstände

verfügbar, und man kann entweder eine größere Empfindlichkeit erhalten, oder das

Volumen des Schwimmers und die Quecksilbermenge beträchtlich verringern. Mittelst

des von Hrn. E. Rolland erfundenen Compensators wurde

dieser doppelte Vortheil erzielt.

Da dieser Compensator aber zu dem angegebenen Zweck bisher nicht in Thätigkeit

gewesen ist, so werden wir davon nur eine kurzgefaßte Beschreibung geben, woraus das

Princip desselben einleuchtet.

Im Inneren des Reservoirs bringt man einen rechtwinkelig gekrümmten Hebel an, dessen

einer Arm vertical auf die Richtung der Achse des Schwimmers ist. Dieser Arm ist mit

der Stange, welche den Schwimmer mit dem Schieber verbindet, durch ein gabelartiges

Gelenk (wie es bei den Pumpen angewendet wird) vereinigt, welches die verticale

Bewegung der Stange und zugleich die Drehung des Hebels um seinen festen Punkt

gestattet. Der zweite Arm trägt ein gehörig berechnetes Gewicht. In dem Diagramm

Fig. 17

ist

t, t die Stange des Schwimmers;

a der feste Punkt des gekrümmten Hebels;

b die Verbindung mit der Stange t, t;

c eine als Gegengewicht dienende Masse.

Setzen wir nun den Fall, die Stange t, t gehe vertical

herunter, so dreht sich der Hebel um einen gewissen Winkel; das Gegengewicht c wird das System um den festen Punkt mit einem Moment

zu drehen streben, dessen Werth proportional ist dem Sinus des Winkels, den der

Hebel mit der Verticalen bildet. In Folge hiervon wird auf die Stange t, t eine verticale Wirkung ausgeübt, die demselben

Sinus proportional ist, d.h. der verticalen Verschiebung der Stange, wenn der

Drehungswinkel in genügend engen Grenzen bleibt. Wir führen also auf diese Weise die

compensirende Kraft ein, deren wir bedurften. Es bleibt nun noch das Gewicht der

Masse c, ihre Höhe über dem Drehungsmittelpunkte, die

Größe der Hebelarme und der anderen Theile, sowie ihre relative Stellung zu

bestimmen; alle diese Fragen sind sowohl vom theoretischen Standpunkte aus, als auch

von dem der praktischen Ausführung von Hrn. E. Rolland in

einer Abhandlung über Regelung der Temperatur gelöst worden.E. Rolland: Mémoire sur la

réglementation de la témperature, inséré par

ordre de l'Académie dansle Recueil des Savants étrangers pour

1864. Wir haben hier nur die Nützlichkeit des Princips einleuchtend zu machen

gesucht und verweisen für ein gründliches Studium des Compensators auf die erwähnte

Abhandlung.

Daß dieser Compensator bisher bei den Rolland'schen

Dampfspannungs-Regulatoren nicht angewendet wurde, liegt nicht in

Schwierigkeiten seiner Ausführung, sondern ist darin begründet, daß der Regulator,

so wie er oben beschrieben wurde, für die gewöhnlichen Fälle der Praxis schon eine

genügende Empfindlichkeit hat. Während seines ununterbrochenen Ganges von mehreren

Jahren in verschiedenen Fabriken betrugen nämlich die größten Schwankungen des

Dampfdruckes nicht mehr als 0,15 Atmosphären; der besprochene Compensator würde

dieselben auf 1 oder 2 Procent reduciren, aber eine solche Genauigkeit ist nur in

speciellen Fällen nöthig.

Dieses von Hrn. E. Rolland erzielte Resultat ist offenbar

eine stets genügende und vollständige Lösung des am Anfang dieser Abhandlung

aufgestellten Problems.

Erklärung der Abbildungen des

Dampfspannungs-Regulators.

Fig. 12

stellt den vollständigen Apparat im Aufriß dar;

Fig. 13 ist

ein Grundriß und

Fig. 14 ein

Verticaldurchschnitt nach AB.

In diesen drei Figuren bezeichnen die nämlichen Buchstaben dieselben Theile.

Fig. 15 und

16 zeigen

in einem größeren Maaßstabe die Details des Schiebers und des

Dampfeintrittes.

R, R das Reservoir von Eisenblech,

in welches der Dampf vom Dampfkessel strömt;

A das Einströmungsrohr für den

Dampf in das Reservoir;

B ein Stutzen und Rohr, um den

Dampf in die zu speisenden Apparate zu führen;

K, ss, N der mit Quecksilber gefüllte Heber;

K der innere Quecksilberbehälter,

welcher den Schwimmer enthält;

N der äußere Quecksilberbehälter,

mit einer Erweiterung, um ein zufälliges Herausschleudern des Quecksilbers zu

verhindern;

M ein Hahn von Schmiedeeisen, um

das Quecksilber abzuziehen;

I der Schwimmer;

J, J, J sind Oeffnungen in dem Rohr

A, welches an seinem Ende geschlossen ist und den

Dampf eintreten läßt;

G ist ein Schieber, welcher die

Oeffnungen J, J, J mehr oder weniger schließt;

t ist die Hauptstange, welche den

Schieber mit dem Schwimmer verbindet;

H, H sind die Führungen der Stange

t;

L ist ein zwischen dem Reservoir

und Schwimmerbehälter eingeschaltetes Rohr, um die Hitze vom Quecksilber

abzuhalten;

C ein Sicherheitsventil;

D ein Metallmanometer;

E ein Mannloch;

F ein kleines Ventil, welches

nöthigenfalls den Eintritt der Luft gestattet, um einer Eindrückung durch die

atmosphärische Luft vorzubeugen, wenn im Apparat ein luftverdünnter Raum

entsteht;

O ein Rohr und Hahn zum

Wasserablassen.

Tafeln