| Titel: | Das Dreikurbelsystem; von E. Kayser. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. III., S. 23 |

| Download: | XML |

III.

Das Dreikurbelsystem; von E. Kayser.

Aus der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure,

1867, Bd. XI S. 73.

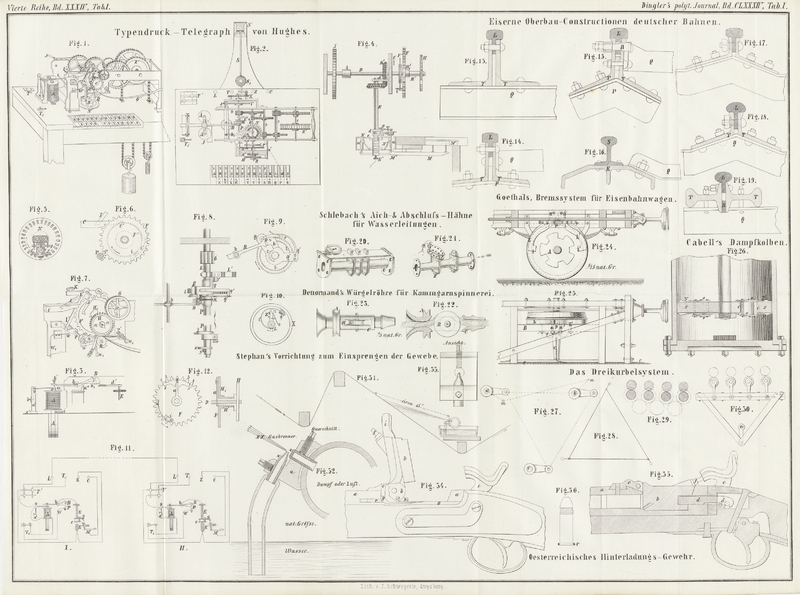

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Kayser, über das Dreikurbelsystem.

Die Praxis bietet zahlreiche Fälle, wo es darauf ankommt, zwei parallel gelagerte

Wellen mit gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit dergestalt zu bewegen, daß zwischen den

einzelnen Umdrehungen eine genaue Coincidenz stattfindet. Diese Bedingung gestattet

eine Uebertragung durch Riemen nicht. Man muß also eine Uebertragung der Bewegung

durch Räder bewirken, was, wenn die Wellen nicht zu weit von einander liegen, durch

Stirnräder, welche direct in einander oder in Zwischenräder eingreifen, anderenfalls

aber durch Zwischenwellen und conische Räder geschehen kann.

In manchen Fällen bedient man sich zu solcher Bewegungsübertragung auch der

gekuppelten Krummzapfen, welche jedoch, wie bekannt, nur da anwendbar sind, wo man

beide Wellenenden in dieser Weise verbinden kann, mit der Maaßgabe, daß die Kurbeln

des einen Endes einen rechten Winkel gegen die des anderen Endes bilden. Hierin

liegt aber gewöhnlich das Hinderniß, eine solche Bewegungsübertragung mittelst

gekuppelter Kurbeln anzuwenden, und man kann behaupten, daß, wenn man von der in

gleicher Weise ausgeführten Kuppelung der Räder bei schweren Lastzuglocomotiven

absieht, eine derartige mechanische Einrichtung überhaupt selten zur Anwendung

kommt.

Die Herstellung einer solchen Einrichtung bietet aber auch gewisse Schwierigkeiten,

welche nicht sowohl darin zu finden sind, Kurbeln von ganz gleicher Länge

herzustellen, sondern sie genau rechtwinkelig oder

überhaupt nur genau unter gleichen Winkeln gegen einander

zu versetzen, weil die geringste Ungenauigkeit in dieser Hinsicht eine von der

Kraftübertragung ganz unabhängige Inanspruchnahme der Wellen auf Torsion und einen

nachtheiligen Seitendruck auf die Lager der Wellen hervorbringt.

Durch eine einfache Einrichtung ist es mir gelungen, diese Schwierigkeiten zu

beseitigen, und die Kurbelkuppelung auch da anwendbar zu machen, wo man nur je ein

Ende der betreffenden Wellen durch Kurbel und Lenkstange verbinden kann, wobei also

die Schwierigkeiten, welche die genaue Versetzung der Kurbeln auf beiden Enden

darbietet, von selbst wegfallen.

Denkt man sich nämlich in Fig. 27

a und b als die Achsen der

parallel gelagerten Wellen, welche nach derselben oder nach entgegengesetzten

Richtungen auslaufen können, auf jedem Wellenende eine Kurbel von genau gleicher

Excentricität befestigt, und die Kurbelwarzen durch eine Lenkstange verbunden, deren

Länge genau der Entfernung der beiden Wellenmittel gleich ist, so wird die eine

Welle genau der Bewegung folgen müssen bis zu dem Augenblicke, wo die Kurbeln sich

in der auf der Zeichnung dargestellten Lage befinden. In diesem, dem sogenannten

todten Punkte hört für die Kurbel b die Nothwendigkeit

auf, der Bewegung der

Kurbel a zu folgen, und wenn letztere sich weiter

fortbewegt, so ist wohl die Möglichkeit vorhanden, daß die Kurbel b in Folge des Bewegungsmomentes auch über den todten

Punkt fortgleitet, und dadurch der Lenkstange wieder einen Hebelarm bietet, um die

Kurbel b zur Fortsetzung ihrer Bewegung in derselben

Richtung zu nöthigen; eben so gut kann aber der Fall eintreten, daß die Kurbel b vom todten Punkte an in eine rückkehrende Bewegung

fällt, so daß die Kurbeln zu einander in die Stellung kommen, wie die punktirten

Linien am und bn

anzeigen. Diesem Zufalle hilft man aber ganz sicher ab, wenn man eine dritte Welle

c mit einer Hülfskurbel hinzufügt. Die Mittel der

Wellen mögen, so liegen, daß sie womöglich die Spitzen eines gleichseitigen

Dreieckes bezeichnen.

Man sieht nun leicht ein, wenn man a als die treibende

Welle annimmt und voraussetzt, daß die Kurbeln untereinander durch Lenkstangen

verbunden sind, welche den resp. Entfernungen zwischen den Wellenmitteln genau

gleich sind, daß in der gezeichneten Stellung die Kurbel b zur Kurbel a zwar in der ungünstigsten

Stellung sich befindet, daß dieß aber keineswegs mit der Kurbel c der Fall ist. Zwischen a

und c ist die Lage der Lenkstange noch so, daß die

Kurbel c nothwendig der Bewegung der Kurbel a folgen muß. Dasselbe Verhältniß findet aber zwischen

c und b statt, so daß

b der Bewegung von c

folgen muß. Da nun c der Bewegung von a, und b der Drehung von c folgt, so geht daraus hervor, daß die Bewegung der

Kurbel b auch nothwendig mit der von a übereinstimmen muß. Dieß ist aber für jede denkbare

Lage der Kurbeln der Fall, denn mag immerhin eine Kurbel zu einer der anderen in der

Stellung des todten Punktes sich befinden, so steht sie dagegen zur dritten Kurbel

in einer günstigen Lage und bewirkt durch deren Vermittelung die Uebertragung der

Bewegung auf die zweite.

Ich habe diesen Bewegungsmechanismus, allerdings nur in kleinen Verhältnissen, aber

für sehr rasche Bewegungen mehrfach in Ausführung gebracht und denselben vollkommen

bewährt gefunden.Die Redaction unserer Quelle bemerkt: „Der hier beschriebene

Bewegungsmechanismus findet sich u.a. angeführt als Drei-,

Vier- und Mehrfachkurbelsystem in Redtenbacher's

„Der Maschinenbau“ (Bd. I S. 356) und wird dort

namentlich für Turbinenschützenzüge empfohlen.“

Die Einrichtung der Lenkstangen habe ich dabei so angeordnet, wie es die

Skizze Fig.

28 zeigt, wobei sich eine Adjustirung am leichtesten bewirken ließ. Es

wird nicht wenig Fälle geben, wo dieser kleine einfache Mechanismus mit Vortheil

sich anwenden läßt, und will ich hier ein Beispiel anführen, welches die damit

erzielte Vereinfachung recht in die Augen springen läßt.

Es existiren Flachsbrechmaschinen, welche aus mehreren

hinter einander gelagerten gleich großen und gleich raschlaufenden geriffelten

Walzenpaaren bestehen. Der einzige Unterschied zwischen den verschiedenen

Walzensystemen besteht nur darin, daß die Riffeln der vorderen Walzen immer gröber

als die des nächst dahinterliegenden Paares sind. Zur Bewegungsübertragung dienen in

der Regel Stirnräder mit Zwischenrädern, welche in Fig. 29, welche eine

Skizze einer solchen Flachsbreche darstellen soll, durch punktirte Kreise angedeutet

sind. Eine der Walzen wird durch irgend eine Betriebskraft in Bewegung gesetzt und

überträgt ihre Drehung mittelst der Räder an sämmtliche übrigen Walzenpaare.

Man wird nicht läugnen können, daß dieser Bewegungsapparat ziemlich schwerfällig ist,

ohne besonders zu bemängeln, daß Zahnräder an Maschinen, bei deren Arbeit viel Staub

und Spreu abfällt, wie dieß beim Flachsbrechen der Fall ist, in vielfacher Hinsicht

unbequem werden. Fig. 30 zeigt nun eine Skizze, wie die Bewegung der Walzen mittelst des

Dreikurbelsystemes in einfachster Weise bewirkt werden kann. Der unten liegenden

einzelnen Welle w kann vom Motor aus in jeder

schicklichen Weise die Bewegung mitgetheilt werden, welche sie in der skizzirten

Weise auf sämmtliche Walzen überträgt. Die Einrichtung ist so einfach und aus der

Skizze verständlich zu entnehmen, daß eine Erklärung derselben nicht weiter

nothwendig scheint; daß sie aber vor der in Fig. 29 skizzirten

Einrichtung wesentliche Vortheile voraus hat, wird Jeder leicht einräumen.

Tafeln