| Titel: | E. Gervaise's Nägelmaschine. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. XXIV., S. 116 |

| Download: | XML |

XXIV.

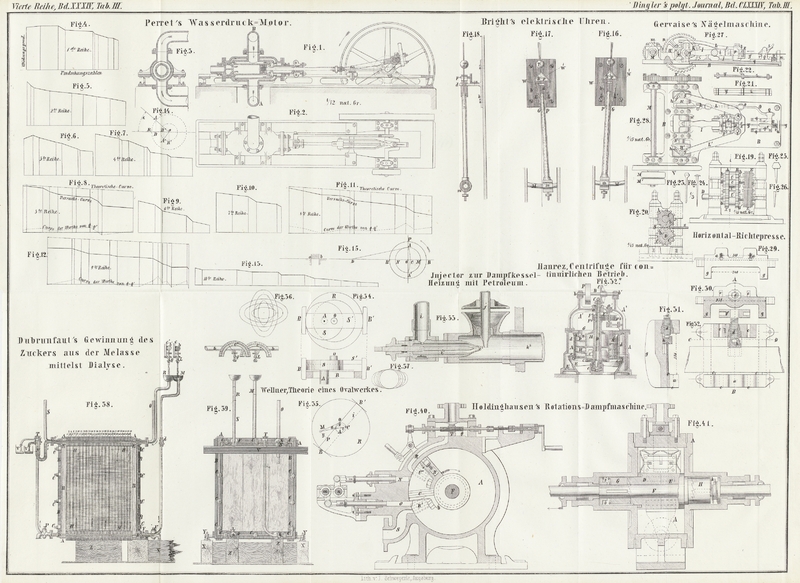

E. Gervaise's Nägelmaschine.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Gervaise's Nägelmaschine.

Die Differenz zwischen dem Preise des Eisendrahtes und der Drahtnägel ist so

unbedeutend, daß trotz der vielen bereits vorhandenen Nägelmaschinen der Wunsch der Fabrikanten nach

einer noch schneller und billiger arbeitenden Maschine leicht erklärlich ist. Der

Maschinenfabrikant E. Gervaise in Ivry (Dépt. de la Seine) ließ sich daher in der letzten

Zeit in Frankreich ein Verfahren der Nägelfabrication patentiren, welches darin

besteht, daß Blechstreisen auf einem Walzwerk mit gravirten Walzen zuerst annähernd

das Profil erhalten, welches die fertigen Nägel haben sollen, dann durch ein

Schneidwerk, welches auf derselben Achse und in demselben Gestelle wie das Walzwerk

sitzt, in eine Anzahl paralleler Theile zerschnitten werden, die endlich auf einer

Maschine angeknöpft und fertig gemacht werden.

Das Walzwerk (Fig.

19 und 20) besteht aus zwei Scheiben C, C', die auf

ihrem Umfang der gewünschten Form des Nagels entsprechend gestaltet sind; die untere

Scheibe C' ist auf die Welle D aufgekeilt, welche von einem Motor aus in Bewegung gesetzt wird; um eine

möglichst vollkommene Gleichmäßigkeit in der Bewegung beider Walzen zu erreichen,

wird die Bewegung von der unteren auf die obere Walze durch zwei Paar Zahnräder

übertragen, wobei die Verzahnung der beiden auf einer Achse sitzenden Räder gegen

einander versetzt ist. Diese Räder dienen zugleich als Anschläge, um die Breite des

zu walzenden Bleches zu begrenzen; mit den Walzen sind sie durch Bolzen b verbunden. Die auf gleichen Achsen und in gleichem

Gestell mit den Walzen sitzenden Scheiben E, E' bilden

das Schneidwerk. Beim Durchgang durch die Walzen erhält das Blech x (Fig. 20) die Form, welche

in Fig. 21 in

natürlicher Größe im Grundriß, in Fig. 22 im

Querdurchschnitt dargestellt ist. Dann wird es auf dem Schneidwerke nach den in Fig. 21

angegebenen horizontalen Linien zerschnitten, so daß jeder Theil y eine Reihe über einander liegender Nägel bildet, die

auf der in Fig.

27 und 28 abgebildeten Maschine fertig gemacht werden. Dieser ersten Arbeit

können die Nägel von allen üblichen Formen und Größen unterworfen werden; Fig.

23–26 zeigen beispielsweise einige auf diese Weise hergestellte Nägel in

fertigem Zustand.

Die eigentliche Nägelmaschine (Fig. 27 verticaler

Durchschnitt, Fig.

28 Grundritz) besteht aus einer Grundplatte B

mit angegossenen Lagern für die Treibwelle M und die

Welle N, welche letztere mittelst einer Kröpfung n' und einer Kurbelstange J

den Anköpfstempel p bewegt. Der Nagelkopf wird also

durch Druck und nicht durch Stoß erzeugt, obgleich die Anwendung des letzteren für

gewisse Nägelarten ganz geeignet seyn kann. Um den Hub des Stempels je nach der

gewünschten Dicke des Kopfes verändern zu können, ist das Ende des Stempels mit

Schraubengängen versehen, auf welche die Mutter e paßt;

diese liegt zwischen

Backen des in den Führungsschienen j verschiebbaren

Gleitstückes i und indem man sie dreht, kann man den

Stempel vor- oder zurückstellen. Die um l, l'

drehbaren Hebel L, L' halten den Nagel während des

Anköpfens zwischen den mit Stahl ausgelegten Backen x,

x' fest und schneiden ihn ab, indem sie zugleich dessen Spitze bilden. An

ihren hinteren Enden tragen sie Frictionsrollen g, g',

die in Ruthen h, h' der auf der Welle N festsitzenden Nuthscheiben H,

H' gleiten. Die Vorführung des Eisenstreifens erfolgt selbstthätig mittelst

des folgenden Mechanismus. Vor den Backen x ist in den

Führungsschienen q, q' ein Schlitten Q verschiebbar, auf dem eine durch eine Feder

angedrückte Zange s sitzt. Das Vorderende dieses

Schlittens stößt gegen die starke Spiralfeder R, durch

welche der Schlitten vorgetrieben wird, wenn die Backen x,

x' offen sind. Mit dem Schlitten ist durch einen an dieselbe angegossenen

Arm O' die Zugstange O

verbunden, die mit einer von der Gabel k getragenen

Frictionsrolle an dem Excentric K anliegt. Der Rückgang

des Nagelstreifens wird durch kleine Federn r

verhindert, die an dem den Stützpunkt der Spiralfeder R

bildenden Säulchen u sitzen; denselben Zweck hat die

Feder r' an dem Schlitten Q.

Die Welle M trägt Fest- und Losscheibe M und M', das Schwungrad V und das Zahnrad m, welches

in das auf der Welle N sitzende Zahnrad n eingreift.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende. Die vom Schneidwerk kommenden

Nagelstreifen werden in einem Ofen vor der Maschine ausgeglüht. Ist der ausgeglühte

Streifen durch das Säulchen u und den Schlitten Q zwischen die Backen x, x'

eingeführt, so schließen sich die letzteren, formen den Nagelkörper und ihre

Stahlplatten schneiden und spitzen ihn. Unterdessen geht der Stempel p vor und bewirkt durch seinen Druck die Bildung des

Kopfes. Das Excentric K treibt nun mittelst der Stange

O den Schlitten Q vor,

um den Nagelstreifen zu erfassen und ein neues Stück vorzuführen; die Zange s wirkt dabei nicht auf den Streifen g und die Federn r

verhindern dessen Rückgang. Ist der Schlitten Q am Ende

seines Weges angekommen, so treibt die Feder R ihn und

die Stange O zurück, so daß die Frictionsrolle k stets mit dem Excentric K

in Berührung bleibt. Der Schlitten Q geht in der

Richtung des Pfeiles Fig. 27 zurück und führt

mittelst der Zange s ein neues Stück Nagel zwischen die

Backen x, x'. Um die Vorbewegung des Nagels je nach der

Länge zu reguliren, welche dessen Schaft erhalten soll, können die beiden Hälften,

aus denen die Stange O besteht, mittelst der Mutter o von einander entfernt oder einander genähert, die

Stange selbst also länger oder kürzer gemacht werden.

Für die Fabrication von Hufeisennägeln verwendet Gervaise

neuerdings statt der hammerartigen Hebel x zur

Vollendung der Form Walzensectoren, zwischen welche die dem gewünschten Profil

entsprechend vorgearbeiteten Nagelstreifen, nachdem sie etwa bis zur Dunkelrothgluth

erhitzt worden sind, eingeführt werden. Das Anköpfen geschieht durch einen Stempel,

der durch ein Excentric vorbewegt wird. (Nach Armengauds Génie industriel, December

1866, S. 297; aus der deutschen Industriezeitung, 1867, Nr.

8.)

Tafeln