| Titel: | Theoretische und praktische Untersuchungen über den Perret'schen Wasserdruck-Motor; von Ordinaire de Lacolonge. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. XXXIX., S. 189 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Theoretische und praktische Untersuchungen über

den Perret'schen

Wasserdruck-Motor; von Ordinaire de Lacolonge.

Aus den Annales du Conservatoire des arts et métiers, 1866, t. VI p. 645

übertragen und bearbeitet von G.

Delabar.

(Fortsetzung und Schluß von S. 102 des

vorhergehenden Heftes.)

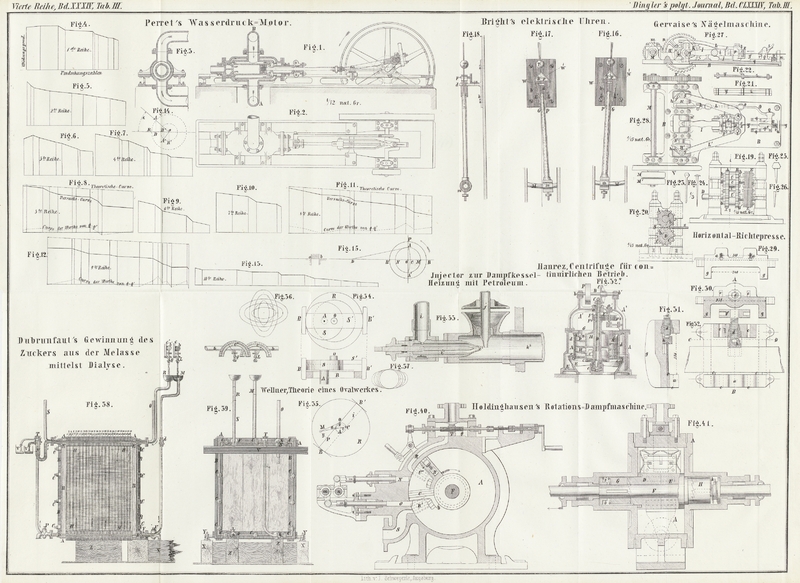

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Perret's Wasserdruck-Motor.

Versuche, welche im Bahnhof

„Ségur“ zu Bordeaux im Jahr 1864 gemacht

wurden.

Die ersten Versuche über den neuen Wasserdruck-Motor von Perret haben im Jahr 1864 im Bahnhof „Ségur“

zu Bordeaux stattgefunden. Ein alter und solider Behälter aus Eisenblech, welcher

dazu gedient hatte, einen Niederdruck-Dampfkessel zu speisen, bildete das

obere Reservoir für die Zuleitung. Der Ausfluß ist hierbei durch Beobachtung des

Wasserspiegels mittelst eines in Zehntel-Millimeter eingetheilten Maaßstabes

berechnet worden. Da die Oberfläche dieses Reservoirs 8 Quadratmeter maß, so

entsprach jeder Millimeter der Nivellirlatte einem Abgang von 8 Litern.

Das Wasser wurde durch ein Rohr, welches mit einem Hahn und Schwimmer versehen war,

in eine Kufe gegossen. Am Boden dieser Kufe nahm die Zuleitung ihren Anfang. In der

Höhe von 2 Met. über der Maschine befand sich ein starker Hahn, welcher, ganz

geöffnet, eine Querschnittsöffnung darbot, die 8/5 von jener der Leitröhre betrug.

Unter ihm war ein Luftbehälter angebracht, der die Bestimmung hatte, die Stöße,

welche durch die Abwechslungen der Kolbenbewegung verursacht werden könnten, weniger

heftig zu machen. Die Austrittsöffnung verlängerte sich in eine Ableitungsröhre von

1 Met. Länge, die auf 4 Centimeter in eine Kufe eintauchte, von welcher sich das

Wasser an ihrem ganzen Umfang in's Freie ergoß.

Bei einer der Versuchsreihen, und zwar bei der zweiten, wurde diese Röhre

weggenommen. Die Dimensionen des Motors und der Leitungen waren folgende:

H''' = 0,96 Met.; D = D₂ = D₃ = 0,08 Met.; L =

6,94 Met.;

L₃ = 0,96 Met.

p = 0,30728 Met.; l = 0,018 Met.; R = 0,12

Met.; E = 0,01 Met.;

ρ = 0,038 Met.

K = 62,20 Kil.; r = 0,041; r' = r'' = 0,032; r''' =

0,047.

Die Gefällshöhen H, H', H'', welche während der Versuche

variirt hatten, werden später, wenn es nöthig wird, mitgetheilt werden.

Den Ausflußcoefficienten μ hat man, da die obere

Austrittsöffnung mit scharfer Kante versehen war, zu μ = 0,60 angenommen; den Coefficienten f für die gleitende Reibung an den beweglichen Theilen des Pumpenstiefels,

weil dieser im vorliegenden Fall mit besonderer Sorgfalt abgedreht war und durch die

vorausgehenden Versuche an den sich reibenden Flächen eine sehr glatte

Beschaffenheit erhalten hatte, zu f = 0,23; den

Coefficienten f' für die Achsen- oder

Zapfenreibung, weil die Zapfen stets gut eingeölt waren, zu f' = 0,05, und den Coefficienten β für

die Bewegung des Wassers in der Röhrenleitung als Mittel der Angaben, wie sie von

den verschiedenen Experimentatoren für denselben gefunden worden sind, β = 0,0032.

Die verschiedenen Ausdrücke (9), (10), (11), (12), (13) und (14) vereinfachen sich

wegen der Gleichheit der Durchmesser D = D₂ = D₃.

Ebenso wird in (12) d = i in (13) und in Folge dessen d + 2 i = 3 i. Der Ausdruck (11)

ist für die 5. und 8. Versuchsreihe, welche noch speciell besprochen werden sollen,

Null, weil der Hahn für diese Versuche weder Verengungen noch Erweiterungen

hatte.

Zur Berechnung der von den Biegungen herrührenden Verluste kann man sich im

vorliegenden Fall, wie es bereits weiter oben gesagt worden ist, der Formeln (20)

und (21') bedienen. Man hat also:

A = a + b + 3 i + 0 + q + s' + t.

Führt man die Rechnungen wirklich aus, so erhält man:

a = 0,443; b + 0 = 1,2640;

3i

= 2,0049

q = 2,9152; s' = 0,3389; t = 1,000, also:

A = 7,9660.

Ferner findet man:

4fE/D₂ = 0,115,

2ρKf'/ΔD²₂ R = 0,2462

und wegen (4):

AU²₂ = A

R² N²/15² = 0,0005098 . N².

Die Gleichung (27) verwandelt sich hiernach in:

Textabbildung Bd. 184, S. 191

Während der 5. Versuchsreihe haben die Gefällshöhen H, H'

u. H'' sehr wenig von den folgenden Werthen variirt:

H = 8,75 Met.; H' = 0,71 Met.; H'' = 7,07

Met.

Substituirt man daher diese Werthe in die vorige Gleichung für den Wirkungsgrad, so

erhält man:

PV/MgH =

1 – 0,000002969 . N² = 0,1304 –

0,8696 = 0,000002969 . N² (32).

Für die 8. Versuchsreihe mit ganz offenem Hahn hat man: H

= 8,71 Met.; H' = 0,67 Met.; H''

= 7,03 Met. und damit erhält man für den Wirkungsgrad:

PV/MgH =

1 – 0,000002983 . N² – 0,1298 =

0,8702 – 0,000002983 . N² (33).

Diese Gleichungen drücken Parabeln aus, deren Symmetrie-Achse mit der Achse

der Ordinaten zusammenfällt. Bei der ersteren, auf die 5. Reihe bezüglichen Parabel

(32) liegt der Scheitel auf dieser Achse in einer Entfernung 0,8696 vom

Anfangspunkt. Dieses Maaß gibt die obere Grenze für den Wirkungsgrad oder die

Leistungsfähigkeit, welche in Wirklichkeit jedoch, wie bereits bemerkt worden ist,

niemals ganz erreicht werden kann; und die Parabeläste schneiden die Achse der

Abscissen in einer Entfernung von N = ± 541,196

zu jeder Seite des Ursprungs gemessen.

Die andere, auf die 8. Versuchsreihe bezügliche Gleichung (33) führt zu fast gleichen

Werthen. Für N = 0 ist das Ergebniß PV/MgH = 0,8702 und für N = ± 540,111 wird umgekehrt das Ergebniß gleich

Null.

Indem man nacheinander in den vorigen Gleichungen (32) u. (33) die für N bei den Versuchen beobachteten Werthe einführt, erhält

man die in der Colonne für das theoretische Ergebniß eingetragenen Zahlenwerthe.

Diese sind zugleich auch in die entsprechenden Figuren 8 u. 11

eingetragen, wodurch die theoretischen Curven für den Wirkungsgrad erhalten werden,

welche sich, wie man sieht, merklich über den Versuchscurven hinziehen. Aus dieser

Veranschaulichung erkennt man sofort, daß auch hier, wie bei den übrigen

hydraulischen Motoren, die theoretischen Vorausbestimmungen durch die praktischen

Thatsachen verificirt werden.

Das Ergebniß in Betracht der Leistungsfähigkeit ist, wie schon gesagt, eines relativen Maximums nicht

fähig. Es vermehrt sich in dem Maaße als die Umdrehungsgeschwindigkeit sich

vermindert bis zu dem Augenblicke, von welchem an die Bewegung des Zaumes nicht mehr

regelmäßig erfolgt, und welcher darum als die äußerste Grenze für den Lauf des

Motors zu betrachten ist. Die beste Geschwindigkeit des Kolbens ist ungefähr 1,00

Met., wie bei Pumpen mit starken Dimensionen überhaupt.

Die Curve der beobachteten Ergebnisse stellt ziemlich merkbare Vorsprünge und Absätze

dar. Diese stimmen im Allgemeinen mit dem während den Versuchen beobachteten mehr

oder weniger starken Geräusch überein, so daß die Curve regelmäßiger wird, wenn der

Apparat ruhiger geht und mit weniger Lärm arbeitet. Dieses Geräusch war von

zweierlei Art. Beim schnellen Laufe der Maschine unterschied man zuerst deutlich das

Getöse des Eisens auf Eisen, herrührend von der Kolbenstange in ihrer Führung.

Hernach erfolgte ein dumpfer Ton im Inneren des Pumpenstiefels, der sich auch noch

kundgab, nachdem der erste schon verschwunden war. Beim langsameren Gange waren

indessen weder diese noch jene Geräusche bemerkbar.

In der Hoffnung das Geräusch zu schwächen, brachte Perret,

wie schon bemerkt, an der äußeren cylindrischen Umhüllung zwei kleine Hähne an,

welche während der ganzen 8. Reihe offen blieben. Er dachte nämlich, daß das

erwähnte Geräusch der Maschine von einer gewissen in der äußeren Umhüllung

eingeschlossenen Luftmenge herrühre. Und um dieser Luft den Austritt zu gestatten,

brachte er oben auf dem äußeren, mit dem Abflußrohr verbundenen Cylindermantel die

beiden erwähnten kleinen Hähne an. Diese saugten periodisch in gewissen Augenblicken

die äußere Luft an, in anderen stießen sie dieselbe wieder zurück und spritzten

selbst kleine Mengen Wasser aus. Bei offenen Hähnen war das Geräusch der Maschine

immer geringer und hörte dasselbe zudem wieder früher auf, als wenn diese Verbindung

mit der äußeren Luft nicht vorhanden war. In der bezüglichen Curve dieser Reihe

(Fig. 11)

stimmt die erste Ablenkung mit der Verminderung des Geräusches, die zweite mit

seinem absoluten Aufhören überein. Die Maschine hat auf diese Weise ganz still und

ruhig mit 142 bis 195 Umdrehungen per Minute

functionirt, während dieß bei geschlossenen Hähnen nur von 127 bis 151 Umdrehungen

per Minute der Fall war. Die Oeffnung der kleinen

Hähne machte es also möglich, die Maschine ohne Geräusch schneller laufen zu lassen,

als es ohne dieselbe der Fall war, oder, was auf dasselbe herauskommt, den

Nutzeffect bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit etwas zu erhöhen.

Dieß ergibt sich noch besonders aus folgender kleinen Tabelle, in welcher die Hauptdaten über die

Versuche der 5. Reihe ohne Hähne mit jenen der 8. Reihe mit offenen Hähnen

verglichen sind.

Reihe.

N

P

PV

Wirkungsgrad.

Q – Q'

Gramme.

5.8.

186,5

9501050

37,10341,009

0,6090,655

– 0,548– 0,311

5.8.

170,5

10501100

37,49339,279

0,6440,660

– 0,200– 0,022

Aus den Versuchsreihen, für welche die theoretischen Ergebnisse berechnet worden

sind, sieht man überdieß, daß für kleine Geschwindigkeiten die Wirkungsgrade, welche

aus der theoretischen Berechnung sich ergaben, von denjenigen, welche aus den

Versuchen abgeleitet worden sind, nur wenig differiren, daß der Unterschied aber um

so größer ist, je größer die Umdrehungsgeschwindigkeiten sind. Diese Thatsache gilt

übrigens auch für die anderen hydraulischen Motoren.

Indem man weiter die Versuche, während welchen der Motor in jeder Reihe ohne Geräusch

functionirt hat, vergleicht, das Mittel aus den praktischen und theoretischen

Ergebnissen sucht und das Verhältniß dieser Mittel bestimmt, so erhält man die Zahl

0,941. Führt man daher diesen Coefficienten 0,941 in die Formel des Wirkungsgrades

ein, so erhält man innerhalb den Grenzen eines guten Ganges und für Gefälle von 8

bis 9 Met. Werthe, welche höchstens 1/20 vom wirklichen Ergebniß sich unterscheiden

werden. Diese Annäherung ist für die Praxis genügend.

Die Versuchsreihen Nr. 1, 3 und 4 wurden zu dem Zweck unternommen, den Einfluß der

Oeffnung des Zulassungshahnes auf den Gang und die Wirkungsweise der Maschine zu

ermitteln.Die kleinen Hahne oder Luftventile waren bei diesen Versuchsreihen noch nicht

angebracht. Dieß geschah erst für die 8. Reihe. In dieser Beziehung waren die Versuche sehr lehrreich und führten zu der

Ueberzeugung, daß man den Zufluß des Wassers durch einen Hahn keineswegs so

zweckmäßig reguliren kann, wie dieß durch den Schützenaufzug bei den Wasserrädern

und Turbinen der Fall ist. Dieß war indessen schon d'Aubuisson bekannt, welcher in dieser Beziehung die Bemerkung macht, daß,

als er einmal mit einem Hahn den Querschnitt in der Zuleitung um vier und neunzig

Hundertstel vermindert hatte, der Abfluß sich nur um ein Hundertstel vermindert

habe.

Es war um so wahrscheinlicher, daß sich für den Zulassungshahn von Perret ein analoges Resultat ergeben werde, als in seiner

Maschine die Umfangsgeschwindigkeit und der Abfluß eine forcirte Verbindung haben,

und zwar deßwegen, weil es das vom Kolben erzeugte Volumen ist, welches die beiden

genannten Elemente regelt. Man muß also zugeben, daß die Anwendung des Hahnes hier

nicht sowohl den Ausfluß mäßigt, als vielmehr Widerstände hervorruft, welche den

Nutzeffect mehr oder weniger verringern. Wenn bei sich gleichbleibender Anzahl von

Umdrehungen und verschiedenen Hahnstellungen die Arbeitsgröße oder lebendige Kraft

1/2 Mv² sich verändert, die Wassermenge M dagegen dieselbe bleibt, so muß nothwendig die

Geschwindigkeit V es seyn, welche diese Aenderungen

verursacht.

In der folgenden Tabelle hat man darum die Versuche, welche per Minute dieselben Umdrehungszahlen aufweisen, den Hauptresultaten nach

zusammengestellt.

NummerderVersuchsreihen.

OeffnungdesHahnes.

Anzahl derUmdrehungenp. MinuteN

Wasserverbrauchper

Sec.Q

Belastungsgewichtdes ZaumesP

NutzeffectPV

WirkungsgradPV/MgH

TheoretischesErgebniß

desWirkungsgrades.

I.

53

1/14/5

197,1197,1

8,1378,077

Grm.800800

32,74633,245

0,4590,465

0,7540,768

II.

34

4/52/5

162,5162,5

6,2726,450

1050550

35,74218,718

0,6530,331

0,79140,7915

III.

14

8/52/5

125,3125,2

4,8804,940

12001000

31,46826,223

0,7280,605

0,8230,823

IV.

51

1/18/5

186,5186,6

6,9527,410

950850

37,10333,193

0,6090,506

0,7660,767

V.

51

1/18/5

170,5170,6

6,5606,840

10501000

37,49335,708

0,6440,594

0,7830,783

VI.

51

1/18/5

145,6145,8

5,5315,590

12001100

36,58233,546

0,7570,676

0,8070,807

Aus den beiden Versuchsreihen der ersten Gruppe ergibt sich, daß die Verkleinerung

der Hahnöffnung um 1/5 weder den Nutzeffect noch den Wirkungsgrad merklich

vermindert; aus den Versuchsreihen der zweiten Gruppe, daß die Verkleinerung um 3/5

den Nutzeffect und den Wirkungsgrad fast auf die Hälfte reducirt; aus jenen der

dritten Gruppe, daß die

Verengung um 3/5 nachtheiliger als die gleich starke Erweiterung ist, und aus jenen

der vierten Gruppe, daß die Erweiterung um 3/5 den Nutzeffect und den Wirkungsgrad

ungefähr um 1/10 verkleinert. Dieß bestätigen nahezu auch die Versuchsreihen der

beiden letzten Gruppen, bei denen die Umdrehungszahlen andere sind. Die letzte

Colonne enthält die berechneten Wirkungsgrade, wie sie mittelst der theoretischen

Formel erhalten werden, wenn man darin die Werthe N, H', H'',

H, jedem besonderen Fall entsprechend, substituirt. Die hierfür erhaltenen

Zahlen sind, wie man sieht, so ziemlich dieselben, gleichviel ob die Hahnöffnung

geändert wurde oder nicht. Die gebräuchliche Methode, die Wirkung der Verengungen

und Erweiterungen zu schätzen, scheint also unzureichend zu seyn, wie es auch schon

d'Aubuisson beobachtet hat.

Die 6. Versuchsreihe wurde in der Absicht unternommen, um die theoretischen

Voraussetzungen bezüglich des Einflusses des Durchmessers der Druckleitung zu

verificiren. Zu diesem Behufe hat man die Röhren von 0,08 Met. Durchmesser durch

solche von 0,045 Met. Durchmesser ersetzt, deren Querschnitt zu jenem der ersteren

sich verhält wie 1 zu 3,158 oder nahezu wie 1 zu 3.

Einen Blick auf die in dieser und der 5. Reihe dargestellten Resultate richtend,

bemerkt man sofort, daß der Einfluß, um welchen es sich handelt, äußerst auffallend

ist. Dieß erklärt sich leicht. Denn alle Widerstände, die sich bei der Bewegung der

Flüssigkeit in der Leitung entwickeln, richten sich in den entsprechenden

Gleichungen (9–22) nach dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit, welche um so

größer ist, je kleiner der Durchmesser der Röhre ist. Da Perret dem Kolben denselben Durchmesser 0,08 Met. wie der Leitung gab, so

war auch die Geschwindigkeit der Flüssigkeit dieselbe wie die des Kolbens. Nun da

erkannt worden ist, daß die Ergebnisse vortheilhaft sind, wenn der Kolben ungefähr 1

Met. in der Secunde durchläuft, so kann man hieraus schließen, daß die

Geschwindigkeit des Wassers in der Leitung ebenfalls circa 1 Met. per Sec. betragen soll.

Faßt man weiter die Ergebnisse des Wirkungsgrades in's Auge, so bemerkt man zunächst,

daß dieselben den Werth von 0,70 nur einigemal übertrafen. Man könnte darum versucht

seyn, diese höheren Werthe nur für irrthümliche oder ausnahmsweise zu halten. Aber

da sie sich in allen Versuchsreihen wieder vorfinden, so muß man sie als solche

gelten lassen und der Vermuthung Raum geben, daß, falls sie zu hoch sind, dieses nur

von einer gemeinschaftlichen Ursache herrühre, welche alle Resultate gleichmäßig

afficirt und ihr Verhältniß zu einander nicht ändert.

Die Sorgfalt, mit welcher das Niveau und der Inhalt des Reservoirs verificirt wurde, gestattet

indessen auch nicht anzunehmen, daß die Ausflußmenge unrichtig bestimmt worden wäre.

Aber auch zugegeben, daß hierbei etwelche Ungenauigkeiten mitunterlaufen seyen, so

kann man diese doch nicht in solchem Maaße voraussetzen, daß das Ergebniß selbst

unter den günstigsten Umständen unter jenes der übrigen guten hydraulischen Motoren

herabsteigen werde, welche einen Nutzeffect von wenigstens 60 Procent des absoluten

Effects liefern. Die obige Tabelle über die acht im Bahnhof

„Ségur“ vorgenommenen Versuchsreihen zeigt nun aber,

daß dieser Werth in allen Fällen, ausgenommen in jenem weit übertroffen werde, in

welchem die Leitung nur 0,045 Met. im Durchmesser hatte.

Die 7. Reihe ist unter Anwendung eines Schwungrades gemacht worden, das nur 22,30

Kil. wog und dessen Ring einen mittleren Durchmesser von nur 0,63 Met. hatte. Indem

man die hierfür erhaltenen Resultate mit jenen vergleicht, welche aus der 5. Reihe

erhalten wurden, wofür das Schwungrad ein Gewicht von 52,70 Kil. und einen

Durchmesser von 0,73 Met. hatte, so sieht man, daß die Ergebnisse, wie begreiflich,

weniger günstig für das kleinere Schwungrad sind und daß auch mit ihm die Grenzen

des Ganges sich weniger ausdehnen ließen, d.h. daß der Zaum schwerer zu reguliren

und der Gang der Maschine überhaupt weniger regelmäßig war.

Soll das Gefälle bis zur Achse des Motors oder von Gerinn zu Gerinn, d.h. vom oberen

Wasserspiegel bis zum unteren Wasserspiegel gemessen werden? So lautete die Frage,

welche sich sofort erhob, als man Ergebnisse bis über 0,81 erhalten hatte, die man

mit Recht als die Wahrheit weit übersteigend betrachtete.

Um diesen Gegenstand festzustellen, wurde während der 2. Versuchsreihe die untere

Abflußröhre von 0,96 Met. Höhe, mittelst welcher sonst das Abflußwasser in ein Gefäß

übertrat, in welchem dasselbe oben überfloß, weggenommen, so daß das verbrauchte

Wasser nun vom Cylinder frei in die Luft fiel. Der Ausfluß war alsdann, wie die

Bewegung des Kolbens, intermittirend, die abwechselnden Strahlen waren gegen die

Verticale geneigt und besaßen eine sehr merkliche Geschwindigkeit.

Indem man die mittelst des Zaums in den beiden ersten Versuchsreihen erhaltenen

Ergebnisse vergleicht, sieht man, daß diejenigen, welche mit der unteren Röhre

erhalten worden, stärker sind, als diejenigen nach Wegnahme derselben. Dieser

einzige Umstand reicht hin, die aufgeworfene Frage dahin zu beantworten, daß die

Abflußröhre einen merklich günstigen Einfluß auf das Ergebniß ausübt, und daß daher

das Gefälle von Gerinne zu Gerinne gemessen werden muß.

Diese Untersuchung stellte die weitere Thatsache heraus, daß das Vorhandenseyn der

unteren Abflußröhre die Geschwindigkeit mäßigt und die Bewegung regulirt; denn unter

diesen Umständen ließ der Zaum sowohl kleinere als größere Gewichte zu als in dem

Falle, in welchem die untere Röhre weggenommen war.

Nach diesen Resultaten läßt sich vermuthen, daß der neue Motor von Perret dieselbe Eigenthümlichkeit wie die Jonval-Turbine zeigen werde, in einem beliebigen

Zwischenpunkt des Gefälles aufgestellt werden zu können. Versuche in diesem Sinne

würden deßhalb sehr interessant seyn.

Versuche, welche in der Anstalt der

städtischen Wasserwerke in der Straße „Paulin“ zu Bordeaux

im Jahre 1865 gemacht wurden.

Der Gefälligkeit des Hrn. Ingenieurs Lancelin, Director des Bauamtes der Stadt Bordeaux, sagt Lacolonge, verdanken wir es, daß es uns möglich geworden

ist, eine Reihe von Versuchen über Perret's

Wasserdruck-Motor bei einem mittleren Gefäll von 26,486 Met. in der Anstalt

der Wasserwerke dieser Stadt ausführen zu können. Daselbst befindet sich nämlich ein

Thurm, welcher über einem zur Speisung der höheren Stockwerke bestimmten Reservoir

errichtet worden ist, das durch eine Leitungsröhre von 0,35 Met. im Durchmesser

gefüllt wird. Mit ihr ist ein Röhrenstück von 0,081 Met. lichtem Durchmesser und

0,33 Met. Länge verbunden worden. Von dieser Röhre zweigte ein knieförmiges Gußrohr

ab, welches 0,08 Met. im lichten Durchmesser hatte und einen Quadranten von 0,50

Met. mittlerem Radius bildete. Darunter ist der Motor aufgestellt worden.

Beim Austritt aus der Maschine fiel das Wasser in ein 2 Met. langes und 0,368 Met.

breites Gefäß, welches mit einem Ueberfall von 0,22 Met. Höhe über dem Boden

endigte. Die Ausflußmenge wurde durch Beobachtung des Wasserniveau's gemessen und

nach der Formel von Castel berechnet:

Q = 0,443 bh√2gh.

In dem Behälter hatte man zwei Scheidewände angebracht, welche zum Zweck hatten, die

unregelmäßigen Bewegungen der Flüssigkeit gegen den Ueberfall hin verschwinden zu

machen. Dieses wohlbekannte Verfahren entsprach dem vorgesetzten Zwecke

vollständig.

Man sieht, daß hier die Aufstellung der Maschine ganz verschieden von derjenigen bei

den Versuchen im Bahnhof „Ségur“ war. Der Motor war wohl

der gleiche, aber die Ein- und Ausmündungsöffnungen waren ein wenig abgeändert. In

Folge eines Fehlers von Seite des Monteurs waren sie auf beiden Seiten des

Arbeitscylinders jedoch nicht ganz gleich, sondern die einen waren ein wenig kleiner

als die anderen.

Die Ursachen der Verluste an lebendiger Kraft wechselten mit den Einzelheiten der

Aufstellung. Diese Verluste sind aber hier nicht die gleichen wie bei den im Bahnhof

unternommenen Versuchsreihen. Es ist indessen der allgemeine Ausdruck zur Berechnung

derselben der gleiche in beiden Fällen.

Wir lassen nun zuerst die Dimensionen der einzelnen Elemente folgen, welche zur

Bestimmung nöthig sind; dieselben sind:

D = 0,35 Met.; D₂ = 0,08 Met.; L = 24,30 Met.; pl = 0,00416185 Quadratmeter; p'l' = 0,00454020 Quadratmet.

Da die Maschine das verbrauchte Wasser direct in die freie Luft ausgoß, gab es hier

keine Austrittsröhre, so daß D₃ und L₃ gleich Null zu setzen sind.

Außer diesen Daten hat man wie zuvor:

R = 0,12 Met.

E = 0,01 Met.

ρ = 0,038 Met.

K = 62,20 Kil.

r = 0,041 Met.

r' = 0,032 Met.

r'' = 0,032 Met.

r''' = 0,047 Mt.

μ = 0,60

β = 0,0032 Mt.

f = 0,23

f' = 0,05

Diese Dimensionen und Daten beziehen sich alle auf den Motor selbst, der sich selbst

nicht verändert hat. Damit können wir nun alle Verluste, um die es sich handelt,

wirklich berechnen.

Man findet:

Den Contractionswiderstand (a) beim Ursprung der Leitung

von 0,35 Met. Durchmesser am Boden des Gefäßes nach (9):

a = (1/06 – 1)²

· (0,08/0,35)⁴ = 0,001213.

Den Widerstand (b) in der herabsteigenden Leitung von

0,35 Met. Durchmesser nach (10):

Textabbildung Bd. 184, S. 198

Den Widerstand (b') in der horizontalen Röhre, welche

0,081 Met. im Durchmesser und 0,33 Met. Länge hat:

Textabbildung Bd. 184, S. 198

Den Widerstand (b'') in dem Knierohrstück und seiner

Fortsetzung, welches 0,05 Met. im Durchmesser und 0,79 Met. in der Entwickelung

hat:

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Ferner den Widerstand (c) beim Uebergang der Flüssigkeit

von der Leitung von 0,35 Met. zu derjenigen von 0,081 Met. nach (11):

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Den Widerstand (c') beim Uebergang der Flüssigkeit von

der Leitung von 0,081 Met. in diejenige von 0,08 Met.:

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Den Widerstand d beim Uebergang von der Leitung von 0,08

Met. zu den Eintrittsöffnungen, deren Querschnitt zusammen pl = 0,00416185 Quadratmeter ist, nach (12):

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Den Widerstand (i) beim Durchgang der Flüssigkeit aus den

Oeffnungen in den Arbeitscylinder von 0,08 Met. Durchmesser nach (13), gleich jenem

von d, so daß man setzen kann:

i + d = 2

d.

Den Widerstand (i') beim Uebergang des Wassers aus dem

Cylinder in die Oeffnungen, deren Querschnitt p'l'

= 0,0045402 Quadratmeter:

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Den Widerstand (i'') beim Uebergang des Wassers aus den

Austrittsöffnungen in den äußeren Cylindermantel, dessen Querschnitt dem des

Cylinders von 0,08 Met. Durchmesser gleich ist, gleich jenem von i', so daß man setzen kann:

i' + i''

= 2 i'.Wenn die Flüssigkeit auf der anderen Seite des Cylinders ein- und

austritt, werden die Ausdrücke d, i, i', i''

wieder erzeugt, aber im umgekehrten Sinne. Der Unterschied der Werthe von

pl und p'l' ist also ohne Einfluß auf die Gleichungen.

Es erübrigt nun noch, den Einfluß festzustellen, welcher den verschiedenen

Ablenkungen entspricht.

Beim Eintritt in die Röhre von 0,081 Met. Durchmesser beschreibt das Wasser, das aus

jener von 0,35 Met. Durchmesser herkommt, einen Kreisbogen von 0,17 Met. Länge bei

einem Radius von 0,1073 Met. und dieser Ablenkung entspricht der Ausdruck:

Textabbildung Bd. 184, S. 199

Beim Austritt aus der Röhre von 0,081 Met. Durchmesser in das gußeiserne Kniestück,

welches einen Viertelskreis vom Radius 0,50 Met. bildet, und worin, weil der

Durchmesser 0,08 Met. derselbe wie der des Cylinders, auch die Geschwindigkeit

dieselbe ist, entsteht ein Widerstand (j'), der

ausgedrückt wird durch:

Textabbildung Bd. 184, S. 200

Beim Uebergang aus der Zuleitungsröhre in den Einführungsmantel beschreibt das Wasser

eine rechtwinkelige Ablenkung, ohne seine Geschwindigkeit zu verändern, weil der

ringförmige Querschnitt dieser Mantelhöhlung dem Querschnitt des Rohres von 0,08

Met. gleichgemacht worden ist. Der mittlere Krümmungsradius dieser Biegung ist r = 0,041 Met., der entsprechende Widerstand (9) also

nach (16):

q = (0,0039 + 0,186 . 0,041) . π/(2 . 0,041) = 0,179112.

Vom Einführungsmantel geht das Wasser durch die Oeffnungen vom Querschnitt pl = 0,00416185 Quadratmeter in den

Arbeitscylinder und erleidet hierbei eine Ablenkung von 2 . 90 = 180° bei dem

mittleren Radius r' = 0,032 Met., so daß der

entsprechende Widerstand (q') nach (17) ausgedrückt ist

durch:

Textabbildung Bd. 184, S. 200

Das Wasser ist beim Austritt aus dem Cylinder durch die Oeffnungen vom Querschnitt

p'l' = 0,0045402 Quadratmeter in den äußeren Mantel,

wobei es ebenfalls um 180° bei einem Radius von 0,032 Met. abgelenkt wird,

einem ähnlichen Widerstand (q'') unterworfen, der nach

(18) ausgedrückt wird durch:

Textabbildung Bd. 184, S. 200

Endlich wenn das Wasser sich aus der Austrittshülle in das kurze Austrittsrohr

begibt, beschreibt es nochmals einen Bogen von 90° bei einem Radius von r''' = 0,047 Met. und erleidet einen Verlust (q'''), der nach (19) ist:

q'''' = (0,0039 + 0,0186 . 0,047) π/(2 . 0,047) = 0,15999.

Indem man die Summe der im Vorigen berechneten Ausdrücke nimmt, erhält man:

A = a +

b + b' + b'' + c + c' + 2 d + 2 i' + j + j' + q + q' + q'' + q''' = 14,43191

Vermittelst dieses Werthes von A berechnet man leicht den

Ausdruck: AU²₂/gH der Gleichung (27); man findet:

AU²₂/2gH = 0,00004707655 N²/H.

Die Ausdrücke bezüglich der Zapfen- und Kolbenreibung bleiben die gleichen wie

bei den ersten Versuchen, und da H' + H'' = H, so reducirt sich

die Gleichung des Wirkungsgrades auf:

PV/MgH =

0,885 – 1/H (0,00004707655 N² – 0,2462) . (34).

Indem man hierin nacheinander für N und H die in der Tabelle unter der 9. Versuchsreihe

angegebenen Werthe setzt, erhält man die theoretischen Ergebnisse, welche sich dort

mitverzeichnet vorfinden und in Fig. 12 noch besonders

dargestellt sind.

Die Versuche dieser Reihe bestätigen die aus den Versuchen der acht ersten

Versuchsreihen gefolgerten Schlüsse bezüglich der Abwesenheit eines absoluten

Arbeitsmaximums und des Vortheils kleiner Kolbengeschwindigkeiten ebenfalls.

Indessen muß doch bemerkt werden, daß die Kolbengeschwindigkeit hier nicht unter

1,47 Met. herabsank, während dieselbe in den anderen Reihen beträchtlich kleiner

werden konnte. Man wird weiter unten die Ursache dieses Umstandes angegeben

finden.

Die zu „Paulin“ erhaltenen theoretischen Ergebnisse für den

Wirkungsgrad sind ungefähr dieselben wie jene, die zu

„Ségur“ erhalten wurden. Die am ersteren Orte durch

die Bremsversuche abgeleiteten Ergebnisse desselben sind dagegen, da sie nicht über

0,619 gehen, beträchtlich kleiner.

Auf den ersten Blick könnte man glauben, daß dieses von der Verschiedenheit der

Wasserausmessung herrühre. Zu „Paulin“ hat man sich, wie

bemerkt, eines Wasserfalles und der Castel'schen Formel

mit dem Coefficienten 0,443 bedient. Angenommen, dieser Coefficient sey zu hoch, und

nehmen wir denjenigen von 0,410, welchen Poncelet und Lesbros für etwas verschiedene Fälle aufgestellt haben,

oder sogar den gewöhnlichen von 0,393 an, so wird sich zwar der Wirkungsgrad auf

0,67 oder 0,70 erhöhen, aber doch immer noch unter dem zu

„Ségur“ constatirten zurückbleiben. Der Grund der

Verschiedenheit in den Ergebnissen kann also nicht wohl in der verschiedenen Messung

der Wassermengen bestehen. Derselbe scheint vielmehr in den bedeutend verschiedenen

Gefällshöhen zu liegen, unter welchen die Versuche zu „Paulin“

im Vergleich zu jenen in

„Ségur“ vorgenommen worden sind.Das totale Gefälle war bei den früheren Versuchsreihen zu

„Ségur“ nur 8,75 Met., bei den späteren zu

„Paulin“ dagegen 26,845 Met., also am letzteren

Statationsort circa dreimal größer als an

ersterem. Man muß also annehmen, daß sich der Wirkungsgrad in dem Maaße vermindert, in

welchem sich das Gefälle vergrößert. Dieses erklärt sich aus dem mit dem Gefälle

zunehmenden Druck, durch welchen sich auch mehrere Effectverluste vergrößern, die

wir in unserer obigen Berechnung nicht berücksichtigt haben.

Die Unterschiede zwischen den theoretischen und den wirklichen Ergebnissen sind der

Art, daß der frühere Coefficient 0,941 nicht mehr hinreichen würde, die Resultate

der Berechnung mit jenen der Beobachtung zur genügenden Uebereinstimmung zu

bringen.

Indem man die Ergebnisse des Wirkungsgrades wie oben vergleicht, also das Mittel

sowohl aus den wirklichen als aus den theoretischen Werthen sucht und daraus ihr

Verhältniß bestimmt, erhält man die Zahl 0,703 und die Annäherung beträgt nicht mehr

als 1/8.

Im Folgenden werden wir auch noch kurz die Versuche zu Arcachon besprechen, welche,

obwohl in mancher Beziehung unvollkommen ausgefallen, in Bezug auf einige andere

Umstände, von welchen bis jetzt noch nicht die Rede war, dennoch nicht weniger

interessante Aufschlüsse geliefert haben.

Versuche, welche zu Arcachon im Jahre

1864 gemacht wurden.

Der neue Apparat von Perret ist bisher als Kraftmaschine aufgefaßt worden. Die Beschreibung und

Darstellung desselben macht es aber begreiflich, daß derselbe auch als Saug- und Druckpumpe,

also als Arbeitsmaschine verwendet werden kann. Man hat in diesem Falle nur die

Achse des Schwungrades durch irgend eine andere bewegende Kraft in Betrieb zu

setzen, denn dann wird die Perret'sche Maschine wie eine

vollkommene Saug- oder Druckpumpe functioniren.

Eine Gelegenheit, die Maschine in diesem Sinne zu probiren, hat sich nun zu Arcachon

dargeboten, wo die Gesellschaft damals eine Locomobile besaß, welche das zum Dienste

des Casino, der Landhäuser und der Gärten nöthige süße Wasser auf eine Höhe von

ungefähr 31,50 Met. zu heben hatte.

Dieses Wasser wurde in einem sehr großen Holzgefäß aufgefaßt, von welchem die

Vertheilungsleitungen ausgiengen. Die Leitung für die Hebung war aus Gußeisenröhren

zusammengesetzt, welche mit Werg und flüssig gemachtem Blei verbunden waren. Es war nun leicht,

die Maschine von Perret mit der zum Voraus auf ihre

Arbeitsleistung geprüften Locomobile zu verbinden und das Ergebniß des damit

gehobenen Wassers zu bestimmen. Man konnte alsdann mittelst des Wasserreservoirs und

der von demselben zur Maschine ausgehenden Leitung diese wiederum als Kraftmotor für

das verfügbare Gefälle von 31,50 Met. untersuchen.

Außerdem konnte noch eine andere Frage studirt werden.

Das Wasser von Arcachon rührt von den Filtrationen der Dünen (den mit Sandhügeln

umgebenen Meeresküsten) her und führt eine ziemliche Menge feinen, quarzigen Sandes

mit sich, der sich im Reservoir zu Boden setzte, nachdem das Wasser darin zur Ruhe

gekommen war. Es fragte sich daher, welches die Wirkung dieses Sandes auf die

inneren Theile des Apparates war.

Alles wurde hierzu vorbereitet. Aber vor dem Anfange der Versuche setzten die

neugierigen Arbeiter unbefugterweise den Apparat mehrmals in Gang, und als die

Experimentatoren ankamen und die Versuche vornehmen wollten, functionirte die

Maschine, welche zu „Ségur“ sich vollständig bewährt

hatte, nur sehr mittelmäßig, hielt Augenblicke ganz an, verbrauchte Wasser im

Stillstand, kurz alle Vorbereitungen waren vereitelt.

Um das Wasser zu messen, hatte man ein Bassin mit Ueberfall erstellt, in welches sich

dasselbe beim Ausfluß ergoß, wie man dieß auch später bei den Versuchen zu

„Paulin“ gethan. Das Ausflußwasser war immer trübe, was man

mit Recht dem Sand zuschrieb. Aus diesem Grunde konnte man den Boden des Gefäßes

nicht sehen, welchen man übrigens anfänglich nicht zu untersuchen beabsichtigte.

Eines Tages that man dieß dennoch und da fand man, außer einer Fülle von Sand, eine

Menge platter und zerschnittener Bleistückchen. Es waren die an den

Verbindungsstellen der Rohrleitung verwendeten Bleigüsse. So lange die Leitung nur

zur Aufsteigung des Wassers gedient hatte, waren diese Dichtungsabgüsse am Platze

geblieben; als sie aber als Druckleitung angewendet wurde, wurden sie durch ihr

Gewicht und die Kraft des Wassers mit fortgerissen. In den hohlen Räumen der

Cylinderumhüllungen angekommen, wurden sie in die Oeffnungen eingetrieben, und daher

rührten die Stöße und Stillstände, welche man sich vorher nicht erklären konnte.

Man machte sich an die Auseinanderlegung der Maschine und sah, daß es nöthig geworden

war, die Adjustirung und Montirung von Neuem vorzunehmen. Aber nachdem die Maschine

wieder in Ordnung war,

hatte die Zuführung des Wassers in die Wasserwerke von Arcachon, welche nur eine

provisorische war, aufgehört, und damit war die Gelegenheit, den Apparat auch hier

als Kraftmotor zu untersuchen, verfehlt. Später nahm man dann, um diesen widrigen

Unfällen so viel als möglich auszuweichen, die Versuche wieder in den Wasserwerken

der Straße „Paulin“ zu Bordeaux auf, worüber bereits früher

berichtet worden ist.

Die Versuchsreihe zu Arcachon, deren Resultate in der obigen Tabelle unter Nr. 10

aufgezeichnet und in Figur 12 dargestellt

sind, wurde unter solchen Umständen gemacht, daß es unmöglich ist, daraus in Betreff

des Wirkungsgrades einen exacten Schluß zu ziehen; aber sie liefert nützliche Daten

zur Beantwortung solcher Fragen, die noch zu behandeln übrig bleiben.

Prüfung der an den drei genannten

Stationen erlangten Versuchsresultate.

Wie die obige Tabelle über die verschiedenen Versuchsreihen ausweist, war bei den

meisten im Bahnhof „Ségur“ vorgenommenen Versuchen das

per Secunde verbrauchte Wasservolumen Q kleiner als das vom Kolben erzeugte Cylindervolumen

Q'. Dasselbe hat sich in den Versuchen zu

„Paulin“ wieder herausgestellt, während dagegen zu Arcachon

das Umgekehrte der Fall war. Es ist oben darauf hingewiesen worden, in welchem

Zustande der Cylinder zu jener Zeit sich befand, und es ist nicht zu zweifeln, daß

dieß die Ursache des vergrößerten Wasserverbrauchs war; denn, nachdem der Cylinder

reparirt und mit sogen. schwedischen Segmenten versehen worden war, functionirte er

wieder so gut wie vorher.

Der Einfluß des ringförmigen Spieles muß sich nothwendigerweise um so bemerklicher

machen, je größer die Druckhöhe ist, und das Ergebniß des Wirkungsgrades muß sich in

demselben Maaße vermindern als die Gefällshöhe sich vergrößert. Ebenso findet man

leicht, daß die durch das ringförmige Spiel verursachten Verluste um so geringer

ausfallen, je größer der Durchmesser D₂ des

Kolbens ist.

Bei den Versuchen zu Arcachon haben sich die Differenzen (Q – Q') einigemal sogar auf mehr als

die Hälfte des totalen Verbrauchs erhöht. Dieses auffallende Verhältniß verlangt

noch eine nähere Aufklärung, die sich auch aus dem Folgenden ergeben wird.

Nennen wir zu diesem Behufe den durch die Bremsversuche festgestellten Wirkungsgrad

Θ, so hat man:

PV/ΔQH = Θ oder PV = Θ . ΔQH.

Die nutzbargemachte motorische Kraft ist: ΔQ'H,

also das Verhältniß der effectiven nützlichen Arbeit zu der nutzbar gemachten:

PV/ΔQ'H = Θ . ΔQH/ΔQ'H = Θ .

Q/Q' . . . . . . (35).

Wendet man diese Formel auf den ersten Versuch der 10. Versuchsreihe an, welcher

einen Wirkungsgrad von 0,279 bei einem totalen verbrauchten Wasservolumen Q = 9,605 Liter und einem vom Kolben erzeugten Volumen

von Q' = 4,283 Liter geliefert hat, so erhält man:

Θ . Q/Q' = 0,279 . 9,605/4,283 = 0,625,

also einen merklich höheren Werth.

Ohne demselben eine absolute Deutung geben zu wollen, können wir doch den Schluß

daraus ziehen, daß die Verluste, um welche es sich handelt, auf den Wirkungsgrad

jedenfalls sehr nachtheilig wirken.

Das negative Zeichen der Differenz von (Q – Q') zeigt an, daß in dem betreffenden Falle der Cylinder

sich nicht ganz mit Wasser gefüllt hat. Indem man die Werthe von (Q – Q') der Reihen

Nr. 5, 8 und 9 auch auf die zugehörigen Figuren 8, 11 und 12 überträgt, und zwar

so, daß die negativen Werthe über die Horizontale oder die Abscissenachse zu liegen

kommen, erhält man die punktirt angegebenen unregelmäßigen Linien, welche indessen

unter sich eine gewisse Aehnlichkeit zeigen. Ihre Wiederkehrungspunkte sind den

Einbeugungspunkten der Curve des Wirkungsgrades gegenüber, welche letztere wieder,

wie sich aus den betreffenden Beobachtungen der Tabelle ergibt, den wahrnehmbaren

Veränderungen des während der Versuche beobachteten Geräusches der Maschine

correspondiren.

Ohne uns hier in die Streitfrage über den Ursprung der beobachteten Geräusche und

Stöße näher einzulassen, ist es doch mehr als wahrscheinlich, daß sie von der

unvollkommenen Zuführung der motorischen Flüssigkeit in den Arbeitscylinder

herrühren. Zuerst glaubte man, der Grund hiervon liege in der ungleichen

Geschwindigkeit des Kolbens, so daß wenigstens in seiner mittleren Stellung, in

welcher er sich mit einer Geschwindigkeit gleich jener des Kurbelzapfens (und etwas

langsamer als am Anfange und Ende seines Hubes) bewegt, das herbeiströmende Wasser

eine kleinere Geschwindigkeit besitzen mochte. Damit hätte sich aber nothwendig auch

ein momentanes Zunehmen der Widerstände zeigen müssen, was nicht der Fall war. Zudem

hätte sich dieß bei den Versuchen der 6. Reihe, wobei die Zuleitungsröhre nur einen

Durchmesser von 0,045 Met., statt 0,08 Met., wie bei den übrigen hatte, noch in

erhöhtem Maaße herausstellen müssen, was ebenfalls nicht der Fall war. In dem erwähnten Umstand

betreffs der veränderlichen Kolbengeschwindigkeit konnte also auch nicht die Ursache

der unvollkommenen Zuführung des Wassers, resp. des Geräusches und der Stöße der

Maschine liegen. Eine genauere Untersuchung stellte vielmehr heraus, daß die

Hauptursache dieser Erscheinungen auf einige kleine Fehler in der Regulirung und

Adjustirung der Vertheilungswege sich reducire; denn als man dazu schritt zu prüfen,

ob diese auch wirklich so ausgeführt seyen, wie Perret

sie angegeben, fand man, daß die Distanz der Trennungs- oder Scheidewände in

dem Cylindermantel gegen jene der Oeffnungen im Cylinder um 0,005 Met. verschieden

war. In Folge dessen mußte bei jedem Hub nach einer Seite während einer Länge von

0,000053 Met. Gegendruck und nach beiden Seiten ein voreiliges Schließen der

Zulassungsöffnungen entstehen, wodurch sich hinter dem Kolben ein leerer Raum

bildete, in welchen sich die Flüssigkeit alsdann beim Wechsel des Hubes, angesaugt

durch die Ausflußöffnung, hinabstürzte, um daraus fast unmittelbar wieder

Hinausgetrieben zu werden. Von diesem momentanen Gegendruck und den plötzlichen

Aenderungen der Geschwindigkeit, welche das Betriebswasser in Folge der Wirkung des

leeren Raumes erlitt, rühren eben die erwähnten Geräusche und Erschütterungen der

Maschine vorzugsweise her.

Dieß führt uns nun darauf, zu sagen, wie Perret die

Vertheilungsorgane bestimmt.

Dazu sey, in Fig.

15, OB = R

der Radius des vom Kurbelzapfen beschriebenen Kreises, und AO = 1 derjenige des durch den Mittelpunkt des

Excentrics beschriebenen Kreises. Die Kurbel und das Excentric sind, wie schon

früher bemerkt worden ist, auf der Treibwelle des Schwungrades unter rechtem Winkel

aufgesetzt. Der Kurbelzapfen sey in B, d.h. der Kolben

am äußersten Ende seines Laufes, so ist der Mittelpunkt des Excentrics in A. Das Verbindungsstück D

der Treib- und Kolbenstange ist alsdann so gestellt, daß die

Vertheilungsöffnungen weder für die Zulassung noch für Ausströmung offen sind, wie

dieß bei ab dargestellt ist. Mißt man alsdann AD, so ist dieß die Länge, welche der Stange des

Excentrics zu geben ist. Bei dieser Anordnung ist seine totale Laufbahn wohl MN; aber während der Mittelpunkt dieses Theiles

den halben Umfang ANA' beschreibt, machen die Oeffnungen

den Weg CN; dagegen nur den Weg CM, während er den anderen halben Umfang AMA' beschreibt. Es folgt hieraus, daß die dem Wasser

beim Ein- und Austritt dargebotenen Oeffnungen immer ein wenig kürzer als 1

sind, ausgenommen diejenigen der Zulassung für den Moment, wo der Kurbelzapfen in

P ankommt und der Kolben sich in der Mitte seines

Laufes befindet. Der

Eintritt geschieht also leichter, wenn der Kolben sich von der Treibwelle entfernt,

als wenn er sich ihr nähert.

In der Versuchsmaschine hätte man, wenn die Vorschriften des Erfinders genau erfüllt

worden wären, erhalten und man hat mit Ausnahme des schon bezeichneten Fehlers auch

wirklich erhalten:

= L = 0,75 Met. und l = 0,018 Met.

Man folgert hieraus:

Textabbildung Bd. 184, S. 207

Dieser Werth drückt somit die größte Differenz zwischen den Zulassungsöffnungen auf

beiden Seiten des Arbeitscylinders aus, welche, wie man sieht, nur unbedeutend

ist.

Leichte Störungen, wie z.B. solche, welche durch den Gebrauch und die Abnutzung der

beweglichen Theile entstehen, genügen schon, um die Verhältnisse der Vertheilung zu

verändern und deren Genauigkeit zu schädigen.

Für die Dampfmaschinen, wo die motorische Flüssigkeit elastisch und zusammendrückbar

ist, sind die Folgen solcher Einflüsse innerhalb gewisser Grenzen ohne Wichtigkeit;

allein hier ist die motorische Flüssigkeit, das Wasser, beinahe unzusammendrückbar,

und daher sind auch die erwähnten Einflüsse von ungleich größerer Wichtigkeit.

Wir müssen hier die Aufmerksamkeit noch auf einen anderen Umstand lenken, von'

welchem bis jetzt noch nicht gesprochen worden ist.

Der vom Schwungrad mitgenommene Kolben überwindet den todten Punkt nicht ohne

Geschwindigkeit. Das Wasser, welches gegen ihn tritt, wird rasch aufgehalten,

wechselt seine Bewegung, um sich in die Oeffnungen auf der anderen Seite zu begeben,

und erleidet fortwährende Geschwindigkeitsänderungen. Dieß sind die Ursachen, wenn

nicht des Geräusches, so doch der Arbeitsverluste. Da sie sich bei jeder Umdrehung

zweimal wiederholen, so vergrößert sich ihr Einfluß mit der

Umdrehungsgeschwindigkeit, wie dieß auch durch die Versuchsresultate unserer Tabelle

bestätigt wird. Darin ist nun auch sehr wahrscheinlich die Ursache der Abweichung

zwischen den theoretischen und wirklichen Ergebnissen des Wirkungsgrades zu suchen,

der Abweichung, welche mit der Umdrehungsgeschwindigkeit sehr merklich zunimmt.

Dieser Punkt verdiente indessen durch andere Versuche noch mehr aufgeklärt zu

werden.

Wir müssen auch noch bemerken, daß der Werth (Q –

Q') in Fig. 11 und 12 zwei sehr

bemerkbare Wiederkehrungspunkte zeigt, die sich sonst in den verschiedenen Reihen

bei den gleichen Geschwindigkeiten nicht wieder finden. Es ist daher auch nicht

wahrscheinlich, daß die Geschwindigkeitsänderungen die einzigen bestimmenden

Ursachen seyn werden.

Hoffen wir daher, daß weitere specielle und sorgfältige Versuche diese Frage bald zur

besseren Aufklärung bringen werden.

Uebrigens zeigen die Theorie und die Erfahrung, daß der Wirkungsgrad am günstigsten

ausfällt, wenn die Kolbengeschwindigkeit ungefähr 1 Met. beträgt. Die Beobachtung

hat überdieß dargethan, daß es alsdann weder Stöße noch Geräusch gibt.

Der zuletzt erwähnte Umstand wie die kleinen Fehler in der Einrichtung und Regulirung

der Vertheilungswege werden darum auch von keinen nachtheiligen Folgen für die

industriellen Anwendungen des neuen Motors seyn.

Es ist kaum nöthig, noch besonders beizufügen, daß solches Wasser, welches Sand und

ähnliche Unreinigkeiten mit sich führt, für die Maschine schädlich und darum

unzulässig ist. Größere schwimmende Körper, Würzelchen, Blätter u. dgl. sind dagegen

weniger schädlich, weil sie in den Oeffnungen, falls sie in die Leitung gelangen,

stecken bleiben und nicht in das Innere des Cylinders gelangen, wo sie die

Berührungsflächen beschädigen könnten.

Durch die 5. und 7. Versuchsreihe ist dargethan worden, daß das Gewicht des

Schwungrades einen merklichen Einfluß auf das Ergebniß des Wirkungsgrades der

Maschine hat; es scheint darum zweckmäßig, die Verhältnisse zu bestimmen, welche

diesem Regulator zu geben sind.

Vergleichen wir demnach den neuen Motor mit einer Watt'schen Dampfmaschine mit Volldruck, für welche das Gewicht und der

Durchmesser des Schwungrades sich aus der Formel bestimmen:

Gv = 5829,4 . n W/N,

worin bedeutet:

G das Gewicht des Schwungringes,

v die Geschwindigkeit seines mittleren Umfanges,

W die in Pferdekräften ausgedrückte Nutzwirkung,

N die Anzahl der Umläufe per

Minute,

n eine Regulirungszahl, welche von Watt für seine Dampfmaschinen gewöhnlich zu 32 angenommen worden ist,

r den Radius des mittleren Umfanges des Schwungringes

und

d den Durchmesser desselben.

Um in obige Formel die Nutzwirkung W' in

Kilogramm-Metern eintreten zu lassen, muß man bemerken, daß W' = 75 W oder W = W'/75, und da überdieß

v =πdN/60, so folgt durch Substitution dieser

Werthe in die Watt'sche Formel:

n = 0,0000352625 d² G N³/W' . . . . (36).

Nehmen wir nun in den Reihen Nr. 5, 7 und 9 den Fall, welcher dem größten

Wirkungsgrad entspricht und suchen wir den correspondirenden Werth oder n. Für die 7. Reihe war der Durchmesser des mittleren

Schwungringumfanges d = 0,63 Met. und sein Gewicht G = 15,40 Kil., für die 5. und 9. Reihe war dagegen der

Durchmesser desselben d = 0,73 Met. und dessen Gewicht

G = 42,849 Kil. Die damit erhaltenen Resultate sind

in folgender Tabelle zusammengestellt.

Nr. derVersuchsreihe

GefälleH

d² G

Umdrehungszahlper

Min.N

Nutzwirkungin Kil. Met.W'

Wirkungsgrad.

MittlereGeschwindigkeitdes Kolbens in

Met.

Regulirungszahln

7

8,67

6,11228

159,8

38,498

0,691

1,278

22,85

5

8,75

22,83370

127,9

34,146

0,789

1,023

49,35

9

26,84

22,83370

185,0

123,658

0,617

1,470

41,24

Diese Resultate sprechen für sich selbst und bestätigen die früheren Schlüsse, daß

die Geschwindigkeiten des Kolbens um so geringer und die Ergebnisse des

Wirkungsgrades um so höher sind, je stärker das Schwungrad ist. Man hat also alle

Ursache zu glauben, daß es bei den Versuchen der 9. Reihe vortheilhafter gewesen

wäre, wenn das Schwungrad der erhaltenen Nutzwirkung besser entsprochen hätte. Auch

bei den Versuchen der 7. Reihe hätte das Gewicht des Schwungrades im Verhältniß zur

Nutzwirkung noch etwas stärker seyn dürfen. Dagegen führen die Resultate der 5.

Reihe zu dem Schluß, daß die Regulirungszahl n für den

Wasserdruck-Motor nicht unter 50 genommen werden sollte, wenigstens für

solche Fälle, die den Versuchen jener Reihe analog sind.

Die Versuche zu Arcachon bieten noch eine Eigenthümlichkeit dar, welche Beachtung

verdient. Der Kolben bewegte sich dort mit einer Geschwindigkeit von 0,852 Met. in

Verbindung eines Schwungrades von 0,73 Met. Durchmesser.Von welchem Gewichte dieses Schwungrad war, ist nicht angegeben. Dafür erhält man für die Regulirungszahl n unter

den Umständen, in welchen sich damals die Maschine befand:

n = 11,46,

eine im Verhältniß zu der für die Kolbengeschwindigkeit von 1

Met. constatirten viel zu geringe Zahl.

Diese Thatsache, welche mit jener in Betreff des nicht unbedeutenden Wasserverlustes

durch das ringförmige Spiel übereinstimmt, zeigt eine wechselseitige Beziehung

an, welche die erste durch die zweite zu erklären gestattet.

Indem das Wasser in dem Spielraum ein leichtes Mittel findet, sich gegen jene der

Oeffnungen die ihm dargeboten ist, und gegen die Ausgänge, die es hinausleiten, zu

begeben, ist es nicht mehr gezwungen, seine Geschwindigkeit und die Richtung seiner

Bewegung hastig zu ändern; es wirkt nicht mehr durch Stoß auf die Flächen, die sein

Fließen momentan aufhalten; von da an hat das Schwungrad nicht mehr dieselbe

lebendige Kraft nöthig, um seine regulirende Wirkung auszuüben. So bestätigt sich

Alles, was in Bezug auf die den großen Geschwindigkeiten entsprechenden Geräusche

und die sie begleitenden verminderten Ergebnisse des Wirkungsgrades gesagt worden

ist.

Schlußfolgerungen.

Die Schlüsse, welche sich aus den bisherigen Betrachtungen über den

Wasserdruck-Motor von Perret ziehen lassen, sind,

kurz zusammengefaßt, folgende:

1) Der Wirkungsgrad oder die Leistungsfähigkeit des neuen Motors

vergrößert sich in dem Maaße, als sich die Kolbengeschwindigkeit desselben

vermindert.

2) Wenn die Kolbengeschwindigkeit ungefähr 1 Met. per Secunde beträgt, so ist der Wirkungsgrad für die

untersuchten Gefälle gleich dem der übrigen guten hydraulischen Motoren.

3) Dieselbe Geschwindigkeit soll auch das Betriebswasser in der

Leitung haben, weßhalb die Zu- und Ableitungsröhren auch denselben

Durchmesser wie der Arbeitscylinder oder der Kolben haben sollen.

4) Der Wirkungsgrad scheint sich in dem Maaße zu verringern, wie

das Gefälle sich vergrößert.

5) Wenn die Kolbengeschwindigkeit ungefähr 1 Met. per Secunde beträgt, so functionirt die Maschine

sanft und ruhig, ohne Stöße und Geräusch.

6) Die Dimensionen des Schwungrades für den neuen Motor lassen

sich mittelst der für die Watt'schen Maschinen mit

Volldruck gebräuchlichen Formel berechnen, indem man der Regulirungszahl n einen Werth gibt, der nicht unter 50 betragen

soll.

7) Da das gute Functioniren dieses Motors ganz besonders von der

genauen Ausführung und Adjustirung abhängt, so ist es räthlich, den Cylinder in

der Nähe der Vertheilungsöffnungen mit Stahlsegmenten zu bekleiden.

8) Aus demselben Grunde kann dieser Motor nicht angewendet werden, wenn das

Wasser Sand und ähnliche Unreinigkeiten mit sich führt.

9) Der neue Motor scheint besonders geeignet zu seyn, kleine

Wassermengen mit großen Gefällen nutzbar zu machen.Dieß wird namentlich auch bestätigt durch die im Nachtrag erwähnten

Versuche, welche in Port-Vendres mit einem Perret'schen Motor zum Betriebe eines Tunnelbohrers angestellt

wurden.

10) In der Voraussetzung, daß ein ausgedehnterer Gebrauch keine

anderen Fehler und Mängel herausstellen wird, als die bis jetzt festgestellten,

kann man wohl sagen, daß diese Maschine die Reihe der bisher bekannten

hydraulischen Motoren vervollständigen und eine nicht unwichtige Lücke ihrer

Anwendung ausfüllen wird.

Nachtrag.Anwendung der neuen Maschine zum Betrieb einer Bohrmaschine und als

Dampfmaschine.

Die Versuche, worüber im Vorstehenden mit allen erforderlichen Entwickelungen

berichtet worden ist, sind nicht die einzigen, welche bis jetzt über den neuen Motor

angestellt wurden. Wir sind im Falle noch einige Notizen über einige andere Versuche

nachzutragen. Hr. de la

Roche-Tolay, Ingenieur und Unterdirector der Bauten bei der

Südbahn, hatte sich vorgenommen, den Wasserdruck-Motor zum Betriebe der Bohrmaschine mit Diamantbohrer anzuwenden, welche

bekanntlich von Pihet erfunden und von Leschot ausgeführt worden ist.Beschrieben im polytechn. Journal Bd.

CXXIII S. 248.

Perret ließ zu diesem Zweck einen besonderen Motor bauen,

den oscillirenden Maschinen ähnlich, sehr compendiös und nicht mehr als 90 Kil.

wiegend.

Die Versuche mit diesem Motor fanden zu Port-Vendres statt, wo die

Gesellschaft Vorkehrungen traf, einen Tunnel in einer außerordentlich harten

Steinschicht zu graben. Ein unterirdisches Gewölbe von 9 bis 10 Met. Länge wurde als

Probestück ausgehöhlt. Diese ersten Versuche haben doch solche Resultate ergeben,

daß man sich jetzt mit den weiteren Studien beschäftigt, um die Ideen von Leschot, Pihet, Perret und de la Roche-Tolay in das Bereich der

industriellen Praxis überzuführen. Zu diesem Behufe sollen sich diese Ingenieure

vergesellschaftet haben.

Ueber diese Bohrversuche selbst mag noch bemerkt werden,

daß das Borrücken in dem Felsen per Minute im Minimum

0,01 Met., im Mittel jedoch 0,018 Met. betrug. Der Motor, wodurch die Bohrmaschine

betrieben wurde, sey

unter verschiedenen Gefällen von 103 Met., 80 und 70 Met. versucht worden. Bei 60

Met. habe er den Bohrer nicht mehr treiben können. Der Wasserverbrauch habe von 2,50

bis 4 Liter per Secunde gewechselt. Das Arbeitsquantum

sey 79 Kil. Met., also etwas über 1 Pferdekraft gewesen und der Wirkungsgrad habe

0,40 nicht überschritten und meistens nur gegen 0,20 betragen. Zugleich haben sich

die Verluste durch den ringförmigen Spielraum verhältnißmäßig stark herausgestellt,

was vielleicht von der oscillirenden Anordnung der Maschine herrühren mag, welche

den Cylinder starken Seitenpressungen gegen die Umhüllungswände hin aussetzt;

vielleicht aber auch die Folge der großen Gefällshöhen ist, die bei diesen Versuchen

benutzt worden sind. Der wahre Grund hiervon wird durch die weiteren Versuche

aufgeklärt werden.

Jedenfalls ist aber durch diese Versuche festgestellt worden, daß durch den neuen

Motor wirklich sehr kleine Wassermengen unter sehr beträchtlichen Gefällen

vortheilhaft benutzt werden können, und das ist schon ein wichtiger Vortheil. Denn

in gebirgigen Gegenden, wo solche Gefälle vorkommen, ist das Wasser im Allgemeinen

in den der Industrie zugänglichen Thälern reichlich genug vorhanden.

Ein anderes Modell ist von Perret noch für die specielle

Anwendung der Maschine mit Dampf gebaut worden. Der

Durchmesser desselben ist 0,120 Met. bei einem Kolbenlauf von 0,250 Met. Diese

Maschine ist während der letzten Ausstellung in Bordeaux von Tresca, als Mitglied des Preisgerichtes, probirt worden.

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeit sind hierbei aus dem Verhältniß der durch den

Zaum gemessenen Arbeit zu derjenigen bestimmt worden, welche mittelst der durch den

Druckindicator erhaltenen Diagramme abgeleitet wurde.

Der erste Versuch hat 26 Minuten gedauert; die Nutzwirkung war 175 Kil. Met. bei

einer Geschwindigkeit von 60 Umdrehungen per Minute, und

der Wirkungsgrad ergab sich zu 0,864.

Der zweite Versuch hat 75 Minuten gedauert; die Nutzwirkung war 331 Kil. Met., die

Geschwindigkeit 136 Umdrehungen per Minute und der

Wirkungsgrad 0,774.

Der dritte Versuch hat 30 Minuten gedauert; die Nutzwirkung war 384 Kil. Met., die

Geschwindigkeit 181 Umdrehungen per Minute und der

Wirkungsgrad 0,725.

Diese Versuche von kurzer Dauer dienen zwar nur zur vorläufigen Orientirung als

erster Ueberblick. Sie zeigen indessen doch, daß es auch hier, wie beim Betriebe mit

Wasser, vortheilhaft ist, sich mehr an die kleinen Geschwindigkeiten zu halten. Die Maschine

arbeitete mit nahezu vollem Druck, indem nämlich die Oeffnungen bloß eine Bedeckung

von einem Millimeter hatten.

Die Wirkungsgrade sind dieselben wie bei den gebräuchlichen guten Dampfmaschinen, und

die Vortheile des Mechanismus von Perret bestehen

besonders in der Vereinfachung der Nebenorgane, wie namentlich im Wegfall der

Schiebereinrichtung etc.

Um jedoch über diese Anwendung ein endgültiges Urtheil abgeben zu können, bedarf es

noch weiterer und ausgedehnterer Versuche, und zwar nicht bloß über den Wirkungsgrad

oder die Leistungsfähigkeit, sondern auch über den Wasser- und

Brennmaterialverbrauch, und außerdem bleibt noch die Frage betreffs der

veränderlichen Expansion zu studiren übrig, welche vielleicht Organe nöthig macht,

wodurch die Maschine wieder zusammengesetzter werden und ihre Haupteigenschaft

wieder mehr verlieren müßte.

Was sich auf die Anwendung der neuen Maschine zum Betriebe der Bohrmaschine und als

Dampfmaschine bezieht, ist nur als allgemeine Notiz zu betrachten und soll nur dazu

dienen, den Ingenieuren die Wichtigkeit der Studien anzudeuten, denen der

Wasserdruck-Motor zur Zeit unterzogen wird.

Tafeln