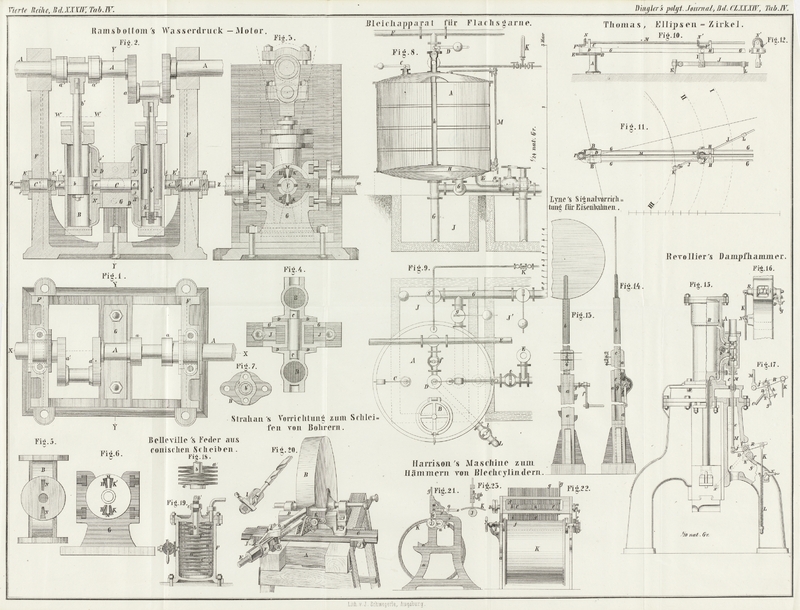

| Titel: | Dampfhammer von J. F. Revollier und Comp.; Constructeure in St. Etienne. |

| Fundstelle: | Band 184, Jahrgang 1867, Nr. XLIII., S. 226 |

| Download: | XML |

XLIII.

Dampfhammer von J. F. Revollier und Comp.; Constructeure in St. Etienne.

Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1867, S.

69.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Revollier's Dampfhammer.

Dieser kürzlich in Frankreich patentirte Dampfhammer zeichnet sich besonders aus:

1) durch eine eigenthümliche Uebertragung der Schieberbewegung, eine Anordnung bei

welcher alle Systeme von Hebeln und Stangen, welche an den bis jetzt bekannten

doppeltwirkenden Dampfhämmern bestehen, vermieden sind;

2) durch die Anwendung eines entlasteten Schiebers eigenthümlicher Construction

und

3) durch die Anwendung eines in dem oberen Theile des Dampfcylinders angebrachten

falschen Bodens, welcher zum Zwecke hat, den Cylinderdeckel im Falle eines

Hammerbruches vor der Zerstörung zu bewahren und dadurch Unfälle von größerer oder

geringerer Tragweite zu verhüten.

Fig. 15,

deren eine Hälfte zur besseren Veranschaulichung des Mechanismus im Durchschnitte

dargestellt ist, zeigt den selbstthätigen Dampfhammer in der Vorderansicht;

Fig. 16 ist

ein Theil der Seitenansicht, welche die Functionirung des Schiebers versinnlicht,

und

Fig. 17 zeigt

denselben Mechanismus im Detail.

Der Dampf wird durch die Einströmungsöffnung a zugeführt,

welche man nach Belieben mittelst der Stange c (Fig. 15), die

mit dem auf der Achse des Circularverschlusses b

sitzenden Hebel e verbunden ist, öffnen und schließen

kann. Da der Dampf zwischen den Flächen d und d' des kreisrunden Schiebers in den Schieberkasten

eintritt, so übt er auf beide Flächen die gleiche Pressung im entgegengesetzten

Sinne aus; die Bewegung des Schiebers ist daher bedeutend erleichtert und erfordert

eine sehr geringe Kraft.

Die schlimmen Folgen, welche der Bruch eines Hammerschaftes bei einem Dampfhammer

nach sich ziehen kann, wenn der Kolben nicht an jeder beliebigen Stelle seines

Schubes angehalten werden kann, brauchen wir als bekannt nicht auseinander zu

setzen; bei dem vorliegenden Systeme wird dieser Uebelstand durch die eigenthümliche

Anordnung des Cylinders

gänzlich beseitigt. Es wird nämlich hier der Dampf während dem Gange des Hammers

durch das Rohr A über die Eisenplatte B geführt. Durch den Unterschied in den Querschnitten

der oberen und unteren Fläche dieser Platte ist der Druck, welcher von Oben auf

diese Platte ausgeübt wird, bei weitem beträchtlicher als der Druck unter der

Platte, weßhalb diese Platte, während dem Gange des Hammers, auf ihrer Auflage fest

aufgedrückt liegen bleibt. In dem Augenblicke aber, in welchem sich der Kolben von

seiner Stange loslöst, wird er gegen die Platte B

geschleudert. Indem diese nun in die Höhe steigt, comprimirt sich der über derselben

befindliche Dampf, welcher, nachdem die Einmündung des Rohres a passirt ist, keinen Ausweg mehr hat, und die Platte wird durch den

Gegendruck des zwischen ihr und dem Deckel des Cylinders comprimirten Dampfes

angehalten werden.

Die Bewegung wird durch folgenden Mechanismus auf den Schieber übertragen: Die an dem

Kopfe des Hammers bei x angebrachte Stange C gleitet während des Ganges in einer Höhlung des

Stückes D, welchem sie zugleich eine Bewegung um die

Achse e mittheilt. Während der aufsteigenden Bewegung

des Hammers wird der Federhandgriff g (Fig. 17), welcher in eine

der Ruthen des Kreissectors h eingelegt ist, durch den

Ansatz f des Stückes D

mitgenommen. Dieses Stück nimmt nun die erwähnte Feder g, sowie das Stück h, welches mit der Achse i einen Körper bildet, mit sich fort, und theilt, da der

Hebel j, welcher die Schieberstange M trägt, mit der Achse i

fest verbunden ist, seine Bewegung dem Schieber mit.

Auf dem Kreissector h werden so viele Ruthen oder

Einschnitte h' angebracht, als man verschiedene

Hammerwege zu haben wünscht.

Man ersieht aus dem Vorhergehenden, daß der Weg des Hammers um so größer wird, je

weiter die Oeffnung, in welche der Federhebel g

eingelegt worden, von dem Stücke h entfernt ist, wenn

man berücksichtigt, daß der Ansatz f, welcher stets von

demselben Punkte ausgehend seine Bahn beschreibt, in diesem Falle die Feder g, welche die Bewegung des Schiebers vermittelt, viel

später erreicht und mit sich fortbewegt, als wenn man den Hebel in die Nähe des

Ansatzes f eingelegt hätte.

Die Leitstange K dient, um mit Hülfe der Feder L und des Hebels R den

Schieber sofort auf seinen tiefsten Punkt zurückzuziehen, wenn der Pflock t die Feder g verläßt und

der Hammer auf seiner tiefsten Stelle ankommt. Die aufsteigende Bewegung beginnt

hier alsdann von Neuem. Wenn der Hebel N auf der Scheibe

n aufsitzt, so steht der Schieber auf der Mitte seines Hubes und der

Hammer wird, da keine Dampfzuströmung stattfinden kann, stehen bleiben.

Man kann also mit Hülfe des Hebels R den Schieber auch

von Hand regieren.

Tafeln